宿州一次雷雨大风的预报特征分析

柏玉

摘要利用常规气象观测资料、NCEP再分析资料、多普勒雷达资料和卫星云图资料,对2013年8月9日凌晨发生在宿州市砀山、萧县的雷雨大风强对流天气进行了过程特征分析。

结果表明,此次强对流天气形势属于副热带高压西侧的低槽东移型;自由对流高度高,0~3、0~6 km垂直风切变很小,是雷雨大风强对流天气发生的有利物理条件,且强对流临近时低层垂直风切变有变大的趋势;雷暴主体和弧状云线以及外流边界附近的新生对流云线,将带来地面强的短时大风天气,且新生对流云线预示其移动方向;弓形回波后部的弱回波通道,是灾害性短时大风发生的区域;在对流风暴距离雷达65 km以内时,可以根据其最低仰角径向速度的大值区判断地面有大风,且可根据该大值区的移动判断地面雷暴大风区的移动。

关键词雷雨大风;预报特征;环流背景;物理量场;卫星云图

中图分类号S165文献标识码A文章编号0517-6611(2015)29-211-04

雷雨大风是宿州市汛期的主要灾害性天气之一,2013年8月宿州市出现了3次雷雨大风天气过程。雷雨大风指在出现雷雨天气现象时,阵风风力达到或超过8级(风速≥17.2 m/s)的天气现象。而大风一般在瞬时8级以上即可折断树木和高秆农作物、损坏房屋,10级以上(≥24.5 m/s)常具有巨大的破坏力,带来重大经济损失,甚至造成人员伤亡。雷雨大风作为强对流天气的一种,有局地性、突发性和多变性等特点,使得它的定时、定点的精细化短期预报较为困难。但卫星云图、多普勒天气雷达、区域自动站等资料的应用,可以通过短时临近预报弥补短期预报的不足,提前服务以减轻其造成的灾害损失。笔者在此利用常规气象观测资料、NCEP再分析资料、多普勒雷达资料和卫星云图资料,对2013年8月9日凌晨发生在宿州市砀山、萧县的雷雨大风强对流天气进行了过程特征分析。

1灾害性天气实况和灾情

1.1灾害性天气实况

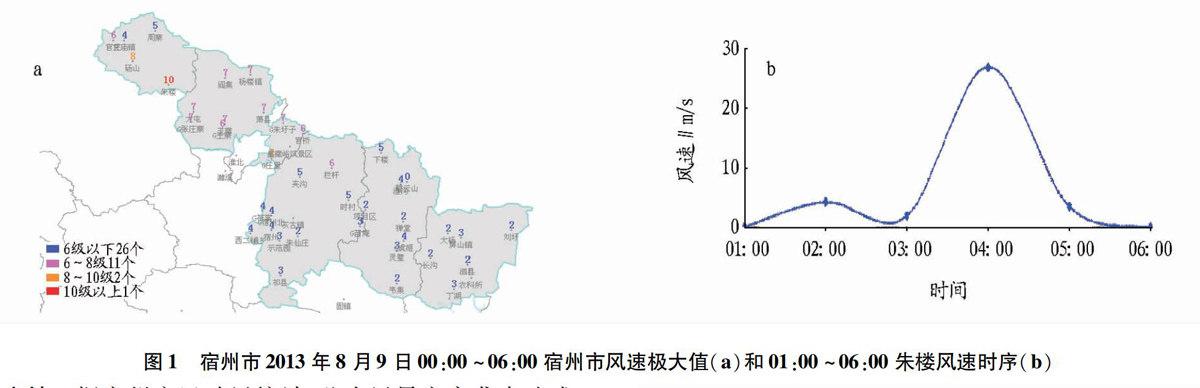

2013年8月9日03:00~04:00宿州市砀山、萧县出现雷雨大风天气,其中有3个测站(含乡镇自动站、高速公路自动站)极大风速>17 m/s,03:00~03:55砀山本站风速为17.5 m/s,风向为NW;03:10~03:20砀山朱楼风速为26.8 m/s,风向为NWW。03:00~04:00萧县庄里(高速公路自动站)风速为17.5 m/s,风向为NW。最大风速出现在砀山朱楼(图1),瞬时风力达10级。

1.2灾情

据宿州市民政局统计,此次风暴灾害袭击造成两县55.5万人受灾,死亡6人,11人不同程度受伤,紧急转移人口2 356人,农作物受灾面积 28 520 hm2,倒塌房屋732间,损毁房屋6 402间,折断树木10万余棵,直接经济损失68 500万元。

2天气形势分析

2.1大尺度环流背景

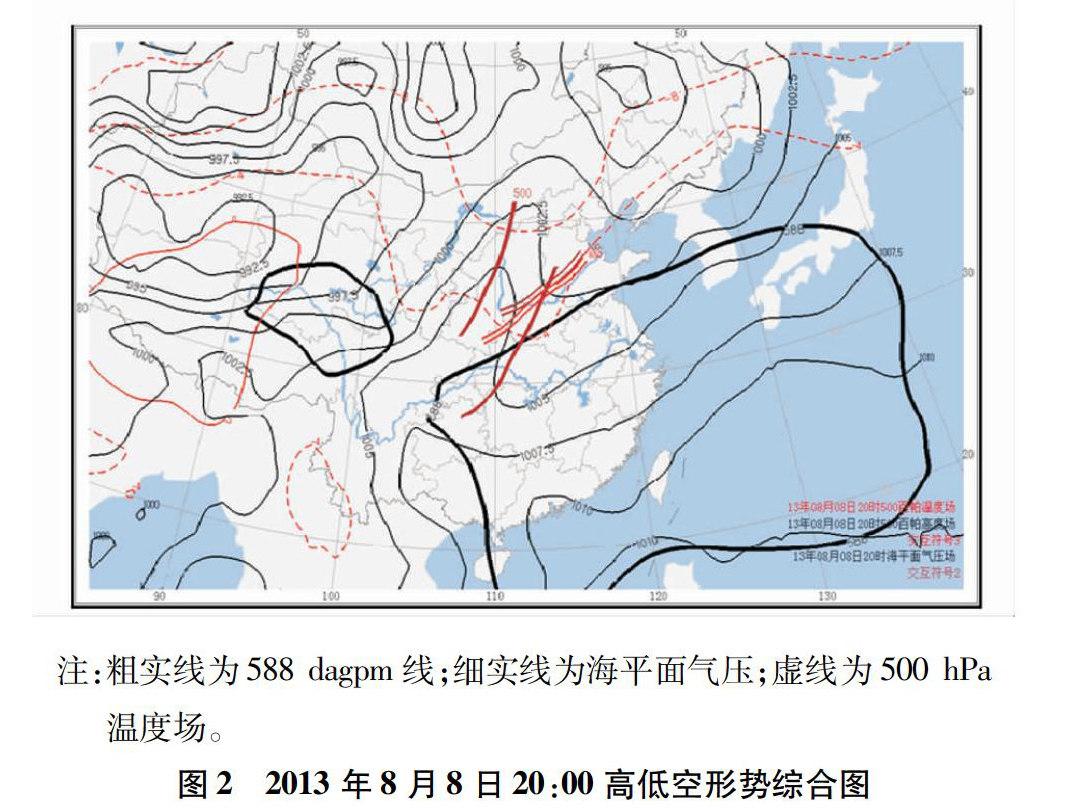

8月8日20:00 500 hPa(图2)东北冷涡加强,其后部横槽引导冷空气南下至黄淮地区,配合河套地区的高空槽东移,砀山处于588 dagpm线边缘,即为副热带高压边缘。副热带高压边缘有利于西南暖湿水汽的输送,冷空气侵入时,冷暖交汇易于强对流天气的发生。同时700和850 hPa在河南、山东、天津交界处有较大的风速切变辐合

存在,两层切变辐合线的位置基本重合,有较好的动力条件。地面处于低压槽前的西南气流里,后部为一高压脊,配合温度场之冷区。8日20:00~9日08:00伴随冷空气南下,高空槽东移,588 dagpm线逐步南退至宿州市中东部。

由NCEP 1°×1° 6 h再分析资料可知,在9日02:00的风场和相对湿度场上(图3),垂直高度上850 hPa以上有急流存在,1 000 hPa和地面10 m的风场均在河南中东部(淮北西部)有一切变辐合线存在(图3c、d的红线处),1 000和925 hPa垂直风切变达6 m/s。雷雨大风的对流性天气就发生在切变辐合线的南侧,且越到临近,低层垂直风切变有变大的趋势。干冷空气和西南暖湿气流相遇,“上干冷下暖湿”,切变线触发对流,符合宿州出现强对流天气预报模型特征。

2.2单站探空和物理量场

自8月5日副热带高压加强北抬,588 dagpm线控制了整个安徽省,宿州市进入持续的高温天气,能量逐步积累。从物理量场上看,8日20:00淮北地区的对流有效位能(CAPE)由400 J/kg增大至1 600 J/kg以上,且梯度很大,徐州站点CAPE值高达2 104.9 J/kg,K指数也增至28~32 ℃。不稳定能量的明显增长、大气层结不稳定,有利于强对流天气的发生。

进一步分析8月8日20:00徐州站点的TlogP图(图4),自由对流高度(LFC)很高,为645.7 hPa,且0~3、0~6 km的垂直风切变均很小,是有利于干微下击暴流形成的大气热力层结。同时对流层中低层环境温度直减率接近于干绝热递减率,表现为明显的干暖盖形势,有利于雷雨大风“干”性对流的发展。

3卫星云图分析

在8月9日01:30的红外云图上可清晰地分辨在河南中东部的雷暴主体云团,以及前部的一条云线(图5a圆圈处),云线上有小而明亮的对流云团,云线对应地面处有一新生辐合线;在02:00(图5b)主体云团和云线结合,并沿着云线方向移动;在03:00的红外云图(图5c)可看出合并云团在宿州市砀山处发展得十分旺盛,导致深对流的形成,砀山萧县大范围的雷雨大风天气就出现在云顶亮温梯度大的区域下方。而03:00的水汽云图上,对流合并云团较为白亮,且云团东南部有一弱的暗带(图5d箭头处)存在,对应下沉运动区。

在對流发展的旺盛阶段,雷暴中的下沉运动必然形成近地面层的强烈水平辐散运动,造成短时的灾害性大风。同时,雷暴高压的出流与环境大气之间形成了新生辐合线,新生辐合线的抬升作用可能诱发新生对流,这是雷暴的一种重要传播机制。应注意雷暴成熟阶段产生的弧状云线,它的出现将伴随以下几种效应:①带来地面强的短时大风天气,产生强风切变,地面降温、气压陡升和强阵性降水。②扩大雷暴作用范围,移向较远处,并带来短时强风天气。③代表中高压的前边界,弧状云线的后部是雷暴产生的冷空气堆。

43卷29期柏 玉宿州一次雷雨大风的预报特征分析

4雷达回波分析

在8月9日03:09~03:20的雷达基本反射率图上,有明显的弓形回波生成,弓形回波中最大回波强度达52 dBz,且后部有弱回波通道((图6a1、a2箭头处),表明存在强的下沉后侧入流急流,它可向下沉气流提供干燥的和高动量的空气,通过垂直的动量下传和增加的雨水蒸发,达到增加地面附近出流的强度。弓形回波指示了灾害性短时大风的区域和风暴进一步运动趋势。

研究表明,在对流风暴距离雷达65 km以内时,可以根据其最低仰角径向速度的大值区判断地面有大风,且可根据该大值区的移动判断地面雷暴大风区的移动。在8月9日0.5°仰角径向速度图上砀山中东部有20 m/s以上的速度大值区(图6b1、b2圆圈处),且与雷达的距离<65 km,并沿东北方向移往萧县、徐州,徐州站点随后在9日03:52出现了19 m/s的大风。

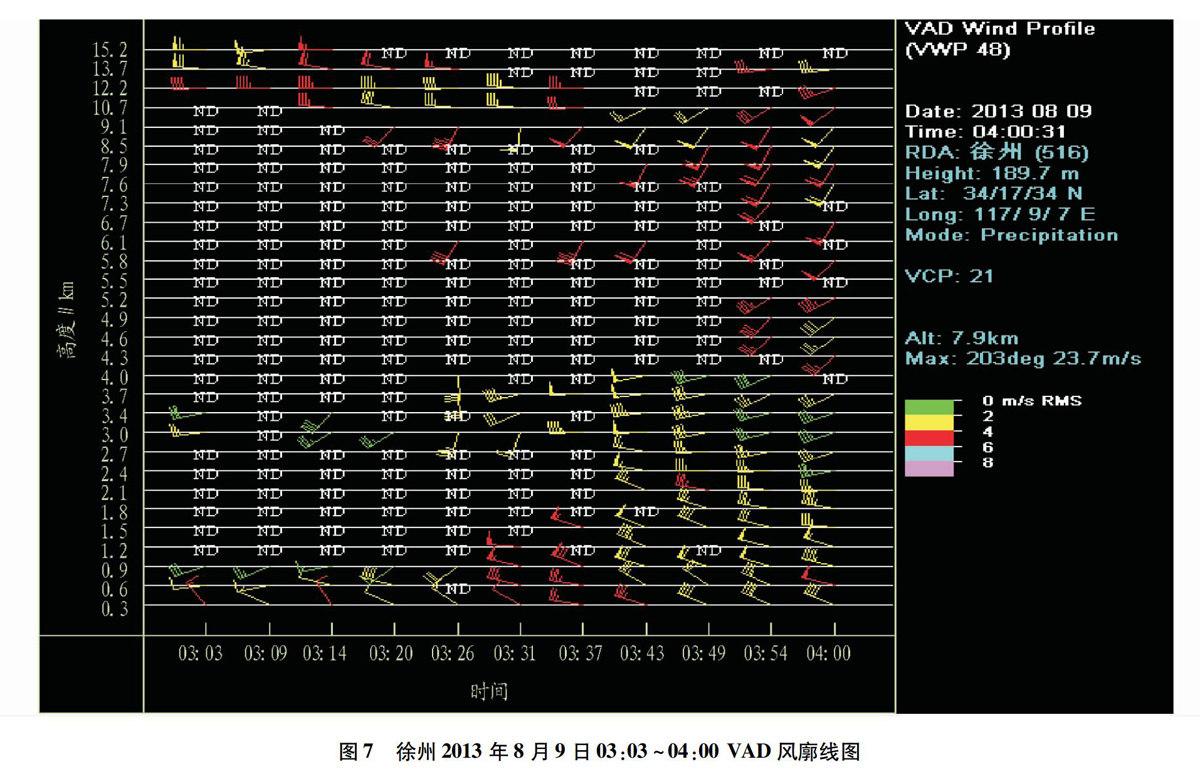

在8日20:00徐州站点的TlogP图中无明显的垂直风切变(图4),而当雷雨大风出现时,从徐州站的垂直风廓线图(图7)可看出,低层风向由西南风转为西北风,且风随高度逆转,有明显的冷平流。在垂直风切变增大的同时,各层风速也相应增大,动能下传,形成大风。

通过雷达图的各种特征判断,此次强对流天气以雷雨大风为主。

5结论

(1)此次强对流天气形势属于副热带高压西侧的低槽东移型,且湿层较薄,中上层偏干冷。

(2)自由对流高度(LFC)很高,0~3、0~6 km垂直风切变很小,中低层有干暖盖是雷雨大风强对流天气发生的有利物理条件。同时雷雨大风的对流性天气易发生在切变辐合线的南侧,且越到临近,1 km以下低层的垂直风切变有变大的趋势。

(3)雷暴主体和其弧状云线,以及外流边界附近的新生对流云线,将带来地面强的短时大风天气,产生强风切变,新生对流云线与雷暴主体相互影响,预示其移动方向。

(4)弓形回波后部的弱回波通道是灾害性短时大风发生的区域,同时向反射率梯度大的区域移动。

(5)对流风暴距离雷达65 km以内时,可以根据其最低仰角径向速度的大值区判断地面有大风,且可根据该大值区的移动判断地面雷暴大风区的移动。

参考文献

[1]

孙继松,陶祖钰.强对流天气分析与预报中的若干基本问题[J].气象,2012,38(2):164-173.

[2] 陳渭民.卫星气象学[M].2版.北京:气象出版社,2005:357-359.

[3] 于波,鲍文中,王东勇.安徽天气预报业务基础与实务[M].北京:气象出版社,2013:103.