赣南中低产田区双季稻机插的适宜播种量研究

钟珺等

摘要[目的]研究赣南中低产田区双季稻机插的适宜播种量。[方法]早晚稻各设置5个不同播种量处理,并以常规抛秧处理为对照,探讨赣南中低产区双季稻机插的适宜播种量。[结果]该区机插早稻播种量70 g/盘(360盘/hm2)、晚稻播种量60 g/盘(360盘/hm2)时产量最高。机插早稻产量与有效穗数和穗粒数显著正相关,机插晚稻与有效穗数显著正相关,保证足够的有效穗数是提高该区机插稻产量的重要措施。[结论]该区双季稻机插存在适宜播种量,且产量较高。

关键词播种量;双季稻;机插稻;中低产田区

中图分类号S511文献标识码A文章编号0517-6611(2015)29-087-03

随着农业机械化水平的不断提高,实现水稻生产机械化是必然趋势。赣南是江西主要中低产田区之一,水稻面积较大。因此,在赣南中低产田区研究出一套适宜双季稻机插的技术并予以推广对于减轻革命老区人民种田负担和提高经济效益具有重要意义。播种量对机插稻秧苗素质、成苗率、漏蔸率及产量有明显影响,且存在适宜播种量问题。笔者通过设置不同播种量处理,研究出适宜该区双季稻机插的用种量,以期为赣南中低产田区双季稻机插提供技术参考,为当地双季稻丰产增效提供技术支撑。

1材料与方法

1.1试验时间和地点

试验于2012年3~10月在江西省兴国县高兴镇大兴塅进行。该地全年气候温和,光照充足,水源条件好,排灌方便。试验田前茬冬闲,常年双季稻产量低于12 000 kg/hm2,试验田为潴育型潮沙泥田,耕层较浅,pH为5.27,有机质30.2 g/kg,全氮1.81 g/kg,全磷0.457 g/kg,全钾10.3 g/kg,碱解氮125 mg/kg,有效磷17.9 mg/kg,有效钾70 mg/kg。

1.2供试品种早稻选用品种为杂交稻陆两优996,晚稻选用品种为杂交稻五优308。

1.3试验方法

1.3.1试验设计。用机插稻育秧塑盘360个/hm2,播种量以干谷重量计算。早稻:处理1,每盘播种50 g;处理2,每盘播种60 g;处理3,每盘播种70 g;处理4,每盘播种80 g;处理5,每盘播种90 g;处理6为CK,每盘播种30 g,采用434孔秧盘抛秧1 050盘/hm2作为对照(相当于处理4的播种量),播种23 d后按照13.33 cm×23.33 cm进行机插。晚稻:处理1,每盘播种30 g;处理2,每盘播种40 g;处理3,每盘播种50 g;处理4,每盘播种60 g;处理5,每盘播种70 g;处理6为CK,每盘播种20 g,采用434孔秧盘抛秧975盘/hm2作为对照(相当于处理4的播种量)。秧龄20 d,按照13.33 cm×23.33 cm进行机插。

为了便于操作,采用大区管理,不设重复,大区面积180 m2,大区间用50 cm田埂隔开。施肥量方面,在施用7 500 kg/hm2腐熟猪牛栏粪的基础上,早稻施化肥纯N150 kg/hm2,P2O5 75 kg/hm2,K2O 150 kg/hm2,N用尿素,P用钙镁磷肥,K用氯化钾,施硫酸锌15 kg/hm2;晚稻施化肥纯N 165 kg/hm2,P2O5 60 kg/hm2,K2O 180 kg/hm2,N用尿素,P用钙镁磷肥,K用氯化钾,施硫酸锌15 kg/hm2。有机肥、钙镁磷肥、硫酸锌作为基肥,N、K肥按5∶2∶2∶1的方式使用,即50%作基肥,20%作分蘖肥,栽禾后5~7 d施用,20%作穗分化肥,在晒田复水时施用,10%作為粒肥,在水稻抽穗前施用。

1.3.2取样与测定。早稻移栽后第5天(晚稻移栽后第3天)、栽后第15天、第25天、第35天、孕穗期、齐穗期、成熟期定点调查分蘖数与株高;叶绿素测定:齐穗期后定点10株测定上三叶中部叶脉和叶缘之间1/2处SPAD值,每5 d测定1次,共测5次;成熟期每小区按平均数取5株,将叶茎秆、穗子分开包扎,称其烘干重测定干物质量;成熟期采用5点取样法每小区调查100蔸有效穗数,然后根据平均穗数取5蔸考种(每蔸有效穗数、每穗粒数、结实率、千粒重和理论产量);每小区成熟期单独收割、脱粒、晒干、称产,然后折算成单位面积产量。

1.3.3数据统计与分析。常规数据处理和作图在Excel 2003软件中进行,相关性分析在DPS系统中处理。

2结果与分析

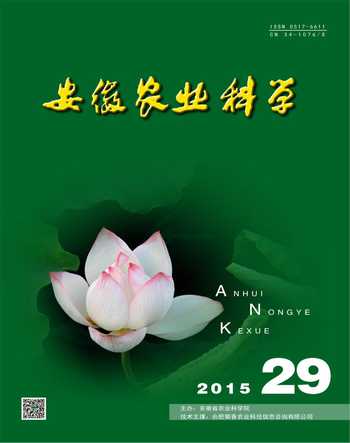

2.1产量及产量构成由表1可知,随着播种量的增加,早晚稻产量呈先增加后下降的趋势,早稻在播种量为70 g/盘时最高,达到6 741.00 kg/hm2,与对照产量相当;晚稻在播种量为60 g/盘时最高,达到7 520.40 kg/hm2,较对照增产7.3%。这说明在该区双季稻机插存在适宜播种量问题,且同样可以获得较高产量。

由表2可知,播种量对机插早稻结实率和穗粒数的影响较大,相关性较强,其相关系数分别为0.898 7和0.837 4;播种量对机插晚稻有效穗数的影响较大,相关系数为0.839 7。

由表3可知,早稻产量与有效穗数和穗粒数呈显著正相关(r=0.891 2和r=0.886 9),晚稻产量与有效穗数呈显著正相关(r=0.946 4)。

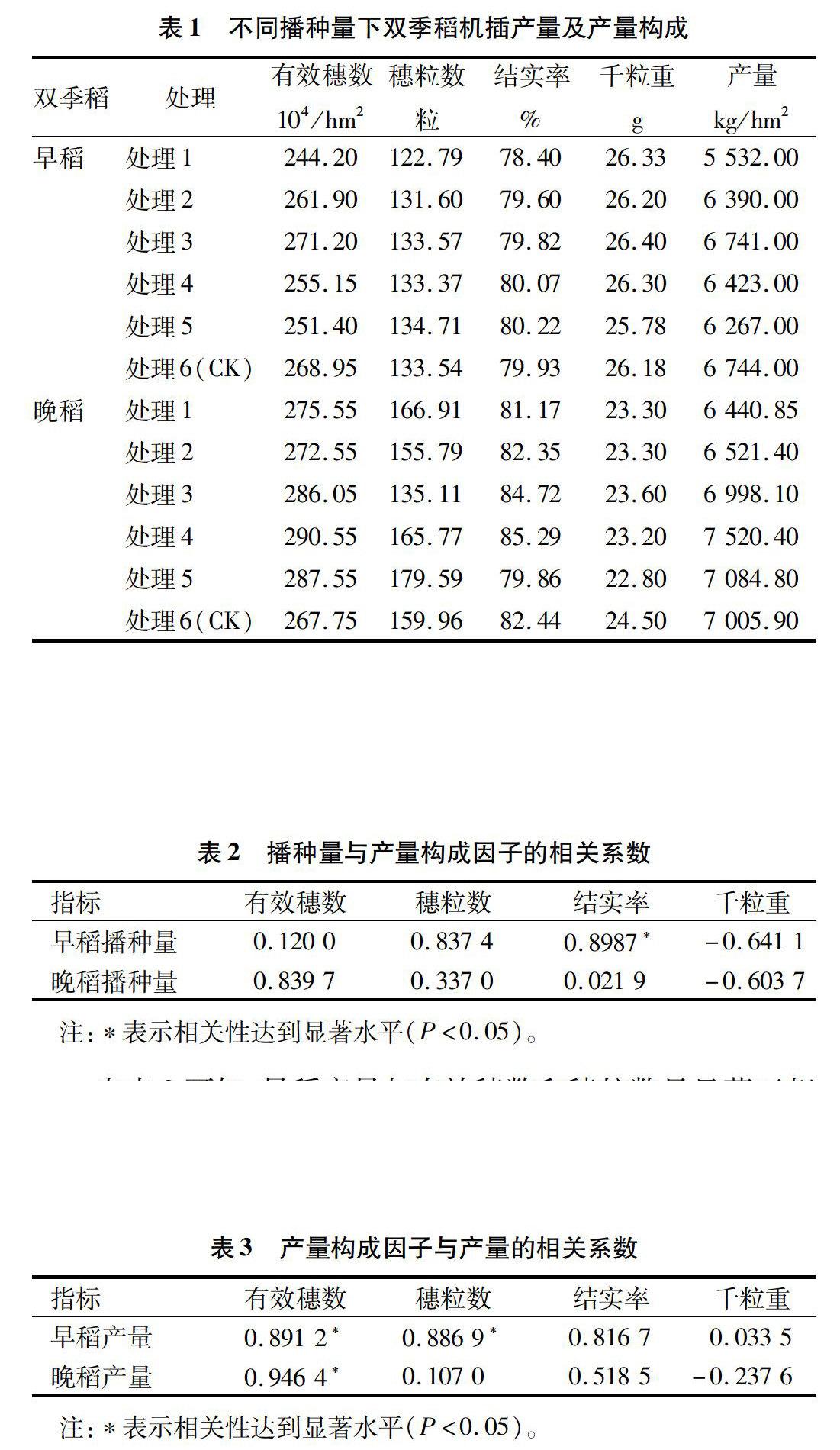

2.2高峰苗与成穗率由表4可知,播种量对高峰苗数、有效穗数及成穗率均有一定影响,随着播种量的增加,早晚稻高峰苗数呈增加趋势;有效穗数呈先增加后下降的趋势,早稻有效穗数在70 g/盘时最高,晚稻有效穗数在60 g/盘时最高;成穗率则表现出下降的趋势。

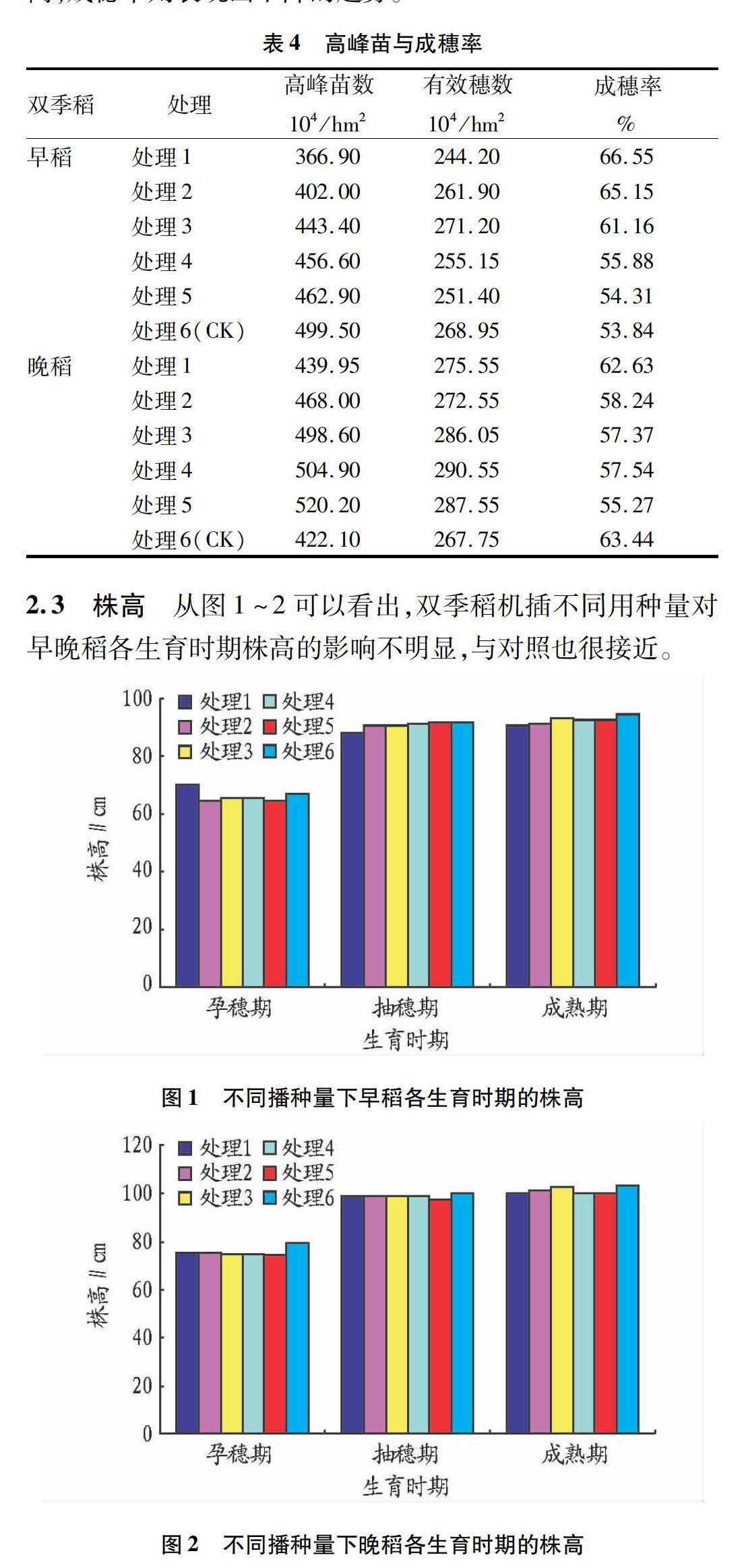

2.3株高从图1~2可以看出,双季稻机插不同用种量对早晚稻各生育时期株高的影响不明显,与对照也很接近。

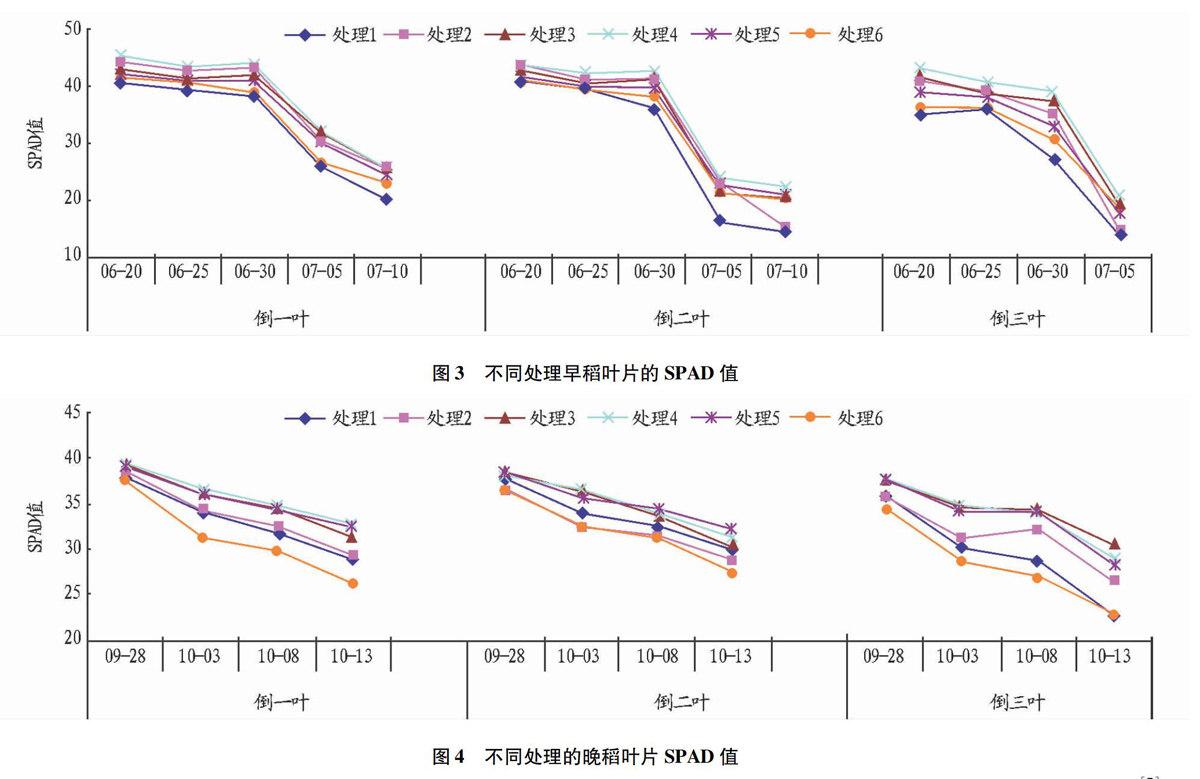

2.4叶片SPAD值从图3可以看出,抽穗后早稻处理2、处理3、处理4上三叶的SPAD值与对照相比一直维持在较高水平。早稻处理4上三叶SPAD值最高。在成熟期前(7月5日),处理3和处理4倒一叶SAPD值最高,分别较对照高出10.8%和11.4%,倒二叶和倒三叶也较高;从图4可以看出,晚稻处理4、处理3、处理5的上三叶SPAD值一直较高,成熟期前(10月13日),处理4较对照分别高出25.2%、14.3%和26.5%。这说明适宜播种量有利于早晚稻叶片生育后期保持较高的光合能力。

2.5干物质生产由表5可知,播种量对早晚稻总生物量有明显影响,随着播种量的增加,早晚稻总生物量均呈先增后降的趋势,早稻处理4和处理3最高,较对照分别高出204%和17.8%;晚稻也以处理4和处理3最高,较对照分别高出18.5%和14.4%。因此,适宜播种量有利于机插早晚稻生产更多的干物质。

3小结与讨论

张洪程等和于林惠等研究单季稻机插时结果表明机插稻存在适宜播种量问题。该试验结果表明,双季稻机插也同样存在适宜播种量问题,早稻以70 g/盘、晚稻以60 g/盘时产量最高,且相对于常规播种量下的抛秧处理,产量并未下降,说明在该区采用双季机插有利于提高当地水稻产量。不同播种量下,双季机插早晚稻产量与有效穗数呈显著

正相关,这与该区手插移栽条件下的结果也较为一致,说

明提高有效穗数是保证机插稻产量的首要措施。播种量对高峰苗也有较大影响,增加用种量,高峰苗数也明显增加[9-10],为提高有效穗数打下了群体基础,但同时成穗率有所下降。适宜播种量下,机插早晚稻的上三叶叶片SAPD值在生育后期一直保持在较高水平,从而使叶片保持较高的光合作用能力,最终生成的干物质也多,有利于双季稻产量的提高,这可能与适宜播种量有利于改善双季机插稻群体质量有较大关系。

43卷29期钟 珺等赣南中低产田区双季稻机插的适宜播种量研究

参考文献

[1] 张洪程,郭保卫,龚金龙,等.加快发展水稻丰产机械化稳步提升我国稻作现代化水平[J].中国稻米,2013,19(1):3-6.

[2] 江西省土地利用管理局,江西省土壤普查办公室.江西土壤 [M].北京:中国农业科技出版社,1991:529-534.

[3] 邵文娟,王堅纲,周燕,等.播量对机插稻产量的影响[J].上海农业科技,2011(2):44-45.

[4] 姜启顺,潘久发,许美刚,等.机插稻产量1 000 kg/hm2高产高效定量栽培技术[J].江苏农业科学,2009(5):94-95.

[5] 张洪程,李杰,戴其根,等.机插稻“标秧、精插、稳发、早搁、优中、强后”高产栽培精确定量关键技术[J].中国稻米,2010,16(5):1-6.

[6] 于林惠,丁艳锋,薛艳凤,等.水稻机插秧田间育秧秧苗素质影响因素研究[J].农业工程学报,2006,22(3):73-77.

[7] 胡启锋,钟珺,虞新华,等.栽插密度对赣南中低产田区双季稻产量的影响[J].江西农业学报,2014,26(12):21-23,27.

[8] 沈建辉,邵文娟,张祖建,等.苗床落谷密度、施肥量和秧龄对机插稻苗质及大田产量的影响[J].作物学报,2006,32(3):402-409.

[9] 谢云玲.不同播种量对机插稻秧苗素质和产量的影响[J].安徽农业科学,2015,43(16):15-16.

[10] 肖云南,祁春,白秀兰,等.不同播种量对机插稻秧秧苗素质和产量的影响[J].北京农业,2015(5):74.