针线引春秋

天生初时生,地生生何处?我们的苗族首领,蚩尤呀,把九种事情,都记在衣裙上啦!

千年迁徙,万重大山,山里的人,有说不尽的苦难哀愁,也有道不完的喜乐。而这种种滋味与记忆全都用针引线,化在经纬之上,图象之中。贵州少数民族就这样用刺绣开始了一生的写作。

贵州少数民族刺绣与中国传统四大名绣的或逼真尽实或温婉诗情不同,也与宋元明清时期的珍藏级绣品不同,它更多的是集中原、荆楚、百越、巴蜀、本土夜郎文化交织于一身。不受封建统治压迫与等级约束,代表本民族历史血液的流淌。在千丝万缕的丝线中暗藏着上古时代先祖告别中原沃野来到黔中腹地时,一段动荡漂泊的岁月。

因为没有文字,他们想尽办法用一针一线把史诗记录在衣物上,心里所想,这是他们独特而又美丽的历史。而在贵州众多少数民族刺绣中,以苗族刺绣代表这些刺绣的最高水平。

世界最好的苗绣在中国,中国最好的苗绣在贵州。

苗家姑娘七八岁就开始学习绣花,一般是母亲传授给女儿,长辈传给晚辈,姐姐教给妹妹,这样自然传承、研习的技艺。苗族姑娘未出嫁前,都要亲手绣作一套嫁妆。从开始到完成一般要三至五年,每一件绣品的完成,无不渗透姑娘的心血。苗族姑娘通过嫁妆的展示,才能博得人们的爱慕和追求。她们会不在乎年岁日月,静心地制作她们的手中之品,直到她们的手不再拿得稳针线,眼睛不再看得清针眼为止。

苗绣早在2006年就已经入选我国首批公布的“非物质文化遗产保护项目”名录,但是传统苗绣植根的农耕时代的社会形态早已经不复存在,随着商品经济社会的到来,我们更多看到的是传统苗绣在逐渐消失的情形。

刺绣的路途

天刚亮没多久,穿过青岩古老的石板街道,在不当街的一旁小路找到了一个挂着匾额,上面刻着“我的嫁妆”这样一个小店,当中陈列着很多传统或者新奇的刺绣,王楚岚便是制作这些绣品的手艺人,大家都叫她王姐。

我们找到她时,她正坐在门边安静地刺绣,看到我们来了,她随即露出了和煦的笑,之后我们便谈论起了关于她和刺绣的故事。

王姐边绣边说:“我最早是从2002年开始接触刺绣,之前因为兴趣正浓,养过1000只桑蚕准备绣苗族的盛装‘百鸟衣”。

在屋内我们看到的是同“百鸟衣”一样美丽的珍贵饰物,这些都是她在落脚青岩这么多年之前收集到的宝贝,也是她最自豪的地方。她觉得学习刺绣技艺是“一直在路上”,因为贵州这边能学到更多有关于民族刺绣这方面的东西,所以她才听从自己的心走出凤凰,来到青岩,路上遇到苗乡侗寨的妇女坐在青苔石梯上刺绣,还有水族姑娘在房前屋后绣着马尾绣,她都会坐下来与妇女们一起学习,欢声笑语,行歌坐月,好不快活。

最是夸张的绣

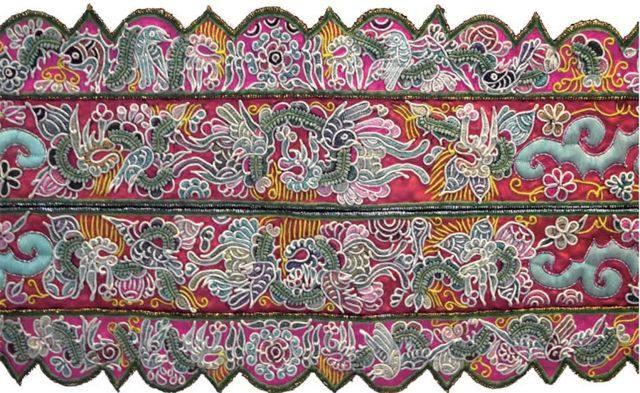

苗族刺绣具有独特的民族风格和技巧。针法很多,有平绣、辫绣、结绣、锡绣、缠绣、绉绣、贴布绣、堆绣、打籽绣等十来种。还有较为独特的如水族地区的马尾绣等。

苗绣不同于湘绣、蜀绣、苏绣,它以其浓厚的民族风格,构图的美观和夸张,造型的独特和丰富的色彩而闻名于世。另一特色是借助色彩的运用、图案的搭配,达到视觉上的多维空间。

苗族刺绣种类很多,从色彩上分,大体上可分为单色绣和彩色绣两种。单色绣以青线为主棉布为底,刺绣手法比较单一,朴素大方;彩色绣(少数民族多用此种类)则大不相同,它用七彩丝线绣成,刺绣手法比较复杂,多以自然界中的花鸟虫鱼或龙凤麒麟为题材用以绣入丰富的想象力,给予抽象化,刺绣成品色彩搭配巧妙,栩栩如生。

从地域上看,黔东北的松桃绣以花、鸟、虫、鱼为主,喜欢用粉红、翠蓝、紫等色,较为素净。黔中地域喜欢用长条、长方、正方、三角、斜线等组成几何图案,喜欢大红、大绿、涤蓝等颜色。贵阳市近郊高坡苗绣纹样,黔西北的威宁,赫章等地的苗绣中图案也就不拘泥于小节了,势气磅礴、骏马飞渡、江河波涛连天、蚩尤印、天地万物,它在妇女手中飞舞,针与线,朝与夕。

欣赏还是融入

聊天中,听王姐说到一个细节之处,她天生就与刺绣结下的不解之缘:在四十多年前,小时候家里条件困难,新衣服,新书包几乎是过年才有的事,家家户户都是“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”。

小时候的王姐爱偷吃零食,经常把剩下的零食藏在自己的随身小布袋子里,耗子就来啃食袋内的零食,自然袋子也就破了,那怎么办呢?妈妈就缝制了一块小花挡住了空的地方,那朵小花便是让她产生想学习刺绣这个想法的源头。

之后慢慢的接触刺绣,久而久之自己的手也巧了,日子一天天过去,她对刺绣的热衷就不单单只是绣一朵小花这么简单了……在工作之后,她也开始琢磨起来在蚕茧上绣花的本事,把在少数民族同胞那里学到的各种绣艺全部淋漓尽致地搬到这如枣子般大小的蚕茧上。在橱窗里,我们也看到了她的许多蚕茧绣花作品,玲珑而又富有少数民族韵味。来访的客人们对此也赞不绝口。

屋内墙上挂着的物品大多都是王姐与女儿从各地淘回来的,现今女儿的手艺也是王姐教的,正印证了传统手艺一代传一代的不老精神。与绣相伴多年的她说:“刺绣带给我更多的是精神的鼓舞与支持”,其实手艺都是相通的,王姐的手上不仅会刺绣,还会蜡染等传统手工艺。

对于她来说做手艺是淡然随心,就像白布上绣满的丝线,也像蜡染上涌现出的冰纹,是细节也是历史。在当代社会中,民间工艺渐渐变成了传说或是载入书籍,很少能在生活中看到有人在真正的做手艺,王姐与她绣的生活让我们重新看到手艺的流传与保护。

尾声

结束“我的嫁妆”的走访后,心里怀揣一丝欣喜,一份慰藉,对于世间而言,手艺欲显弥足珍贵。