爱德华多·加莱亚诺:为不能发出声音者发声的人

孙若茜

乌拉圭作家爱德华多·加莱亚诺(1940~2015)

“我想我知道了不少可以讲给别人听的故事,而且发现(或者说确认了)写作是我的天职。以前很多时候我甚至曾经让我自己相信,如果拿来和比如政党活动或冒险比较一下,写作这项孤独的志业并不值得。我写过也发表过很多东西,但是我一直缺乏触及自己内心深处、打理并献出自己所有的胆量。写作是危险的,仿佛按照应该的样子做爱。那个晚上我意识到自己是追逐词语的猎手。我为此而生。这将是我在死后与他人相处的方式,这样所有我爱过的人和事不会随我死去。”

乌拉圭作家爱德华多·加莱亚诺在这段话中提到的那个晚上,是他人生中的一个重要时刻。不只是因为他预言了此刻——在他去世后,我们依旧会以他留下的文字与他相处。还因为那时,他刚刚逃离了一场死亡——在一个月内连续得了两场疟疾,打了可以治愈一匹马的剂量的奎宁才死里逃生,大概30岁,他称那是他人生中的第二次死亡。

他的第一次死亡是在19岁。“我点了一个可观的火堆焚烧文档、照片和绘画,让自己什么都不剩下。家里浓烟弥漫,我坐在地上,哭泣。然后我离开家去药店买了足够杀死一匹马的安眠药。我选好旅店。沿着布兰科河街往下走的时候,我觉得自己几个小时前甚至几年前就已经死了,空空荡荡没有好奇,没有欲望,只差办完全部手续。”但显然他没有成功,并从此开始写作,同时改用母姓加莱亚诺署名,“直到不久前我还以为自己当时这么决定是因为我的父姓用卡斯蒂利亚语发音太困难,毕竟是这个原因,我少年时代在《太阳报》发表漫画的时候把‘Hughes按照卡斯蒂利亚语的发音规则拼写成了‘Guis。”

加莱亚诺另一次死亡是在2015年的4月13日,肺癌,享年74岁。他的离开有些突然。虽然2007年他已经因为肺癌进行了一次手术并从此只依靠半个肺生活,虽然此后他每一次的公开露面都显得有些力不从心而不能持续太长时间,但说不清为什么,他的去世还是让人感到有些意外。

就在他去世的前两天,“中拉青年学术共同体”(CECLA)还组织了一场关于加莱亚诺作品的讨论,会后,我们谈论着他曾计划、可能会在今年出版的神秘新作,谈论着他再到中国来的愿望以及可能性,总之,谈论的大部分与他有关的事都在指向未来。那一天是周六。据说,周五时他就已经住院,只是消息一直到他周一去世后才一并发布。同一日,君特·格拉斯去世。于是,加莱亚诺去世的消息就夹杂在铺天盖地的有关格拉斯的新闻和纪念文章中,有的人因此记住了他,也有的人因此忽略了他。但是在整个拉美以及全世界从事拉美研究的学圈中,加莱亚诺的离开,无疑是当天最重要的事件。

4月14日,加莱亚诺那覆盖着乌拉圭国旗的棺木被停放于国会大厦接受民众的道别。与民众一同向加莱亚诺遗体致敬的还有乌拉圭总统巴斯克斯。“我向拉丁美洲这名伟大、杰出的作家致敬,向他辞别。他活在乌拉圭人民以及整个拉丁美洲人民的心中。”巴斯克斯在致悼词时称,“加莱亚诺不仅给这个世界留下了他的文学作品,也为他的读者留下了关于政治和道德的遗产。”

《血管》、《危机》与流亡

1940年9月3日,加莱亚诺出生在乌拉圭蒙得维的亚的一个拥有欧洲血统、信仰天主教的中产阶级家庭。十四五岁时,他开始做各种零工,银行的送件员、收账员、打字员等等,并开始为社会主义周刊《太阳报》当画工。“他们在政党总部给了我一张桌子,上面有刀片、墨汁、蛋清水胶颜料和画笔。每周我都要交一张政治漫画。”和众多的拉美作家一样,加莱亚诺最初的职业生涯是从记者开始的,他在颇具影响力的《前进》周刊任职记者,此外还为《时代日报》和一些当地周刊做过编辑。1963年,他还曾以记者身份来到中国采访溥仪。

1971年,加莱亚诺发表了他一生中最具影响力的著作《拉丁美洲:被切开的血管》。这本书分为两部分:“地球的富有造成人类的贫困”和“发展是遇难者多于航行者的航行”。分别讲述了旧殖民主义围绕拉丁美洲金银、农作物和其他矿产进行的掠夺史以及新殖民主义如何通过自由贸易、贷款、铁路、阴谋和暴力将拉丁美洲的民族工业发展扼杀在襁褓之中,解析了投资、技术、经济援助、合资企业、金融机构、国际组织等现代文明手段如何不文明地参与了古老的掠夺战。“拉丁美洲是一个血管被切开的地区。自从发现美洲大陆至今,这个地区的一切先是被转化为欧洲资本,而后又转换为美国资本,并在遥远的权力中心累积。”如果将这本书放入拉美文学的整体坐标之中去看,它出版的时间正处在拉美文学爆炸的尾声,与“爆炸中”的作品所探讨的主题一脉相承:拉丁美洲为何落后以及它要如何摆脱依附。

这本书之所以在当时能够侥幸出版,是因为其书名中的“血管”意外地误导了乌拉圭政府,他们简单地将其归类为解剖学的书籍而忽视了其真正的内容,乃至1973年乌拉圭军事政变后的一段时间里,它依然在流传各处。当然,时隔不久,这本书最终还是被列为禁书,并因此使加莱亚诺一度遭到囚禁。之后,他不得不开始人生中的第一次流亡。

他选择定居在阿根廷,并开始担任一本新的文化杂志——《危机》(crisis)的主编。这本杂志除了刊登诗歌、短篇小说和绘画,还通报学校里传授的历史谎言和大型跨国公司的密谋。“他们不仅兜售汽车,还贩卖意识形态。我们杂志拒绝这种推崇物质而贬低人民的价值体系,抵制用竞争和消费引导民众互相利用、互相击溃的阴险把戏。所以我们什么都管:地主的政治权力来源、石油企业、各类传媒……”加莱亚诺曾在书中写道,“对我们而言,文化不仅止步于书籍、绘画、交响乐、电影和剧作的生产和消费。甚至不是从这些开始的。文化是人与人之间创造的任何相遇场所,对我们而言,文化包括所有集体记忆和身份的象征:证明我们是谁,对想象做出预言,揭发阻拦我们的力量。”因此,加莱亚诺开始长久地深入底层进行采访,这是他将话语权还给人民的方式,他力求使《危机》发表论述现实的文字,也以同等甚至更大的篇幅刊登直接源自现实的文字。从那时起,他的写作就站在了“替那些不能发出声音的人发出声音”的立场上,并始终没有再改变过。

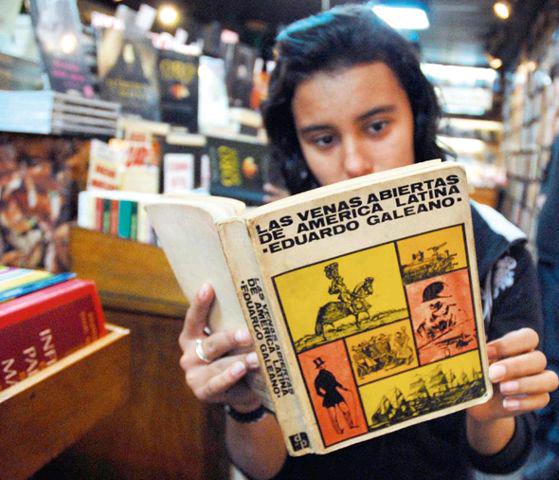

2009 年4 月21 日,一名读者在乌拉圭首都蒙得维的亚的一个二手书店翻阅出版于1971 年的加莱亚诺著作《拉丁美洲:被切开的血管》

在朋友的资助下,《危机》维持了可观的发行量,并引起了相当大的反响,每个月能卖到三四万份。为了阅读这本在乌拉圭被禁的杂志,每个月杂志出刊那一天,都会有一群人横渡乌拉圭河。他们有20多人,领头的是一位60岁出头的老师,曾经被长期监禁。早上从帕依散度出发,过河来到阿根廷的领土。大家共同买一份《危机》,占下一家咖啡馆。其中一人开始一页一页高声朗读给所有人听。他们边听边讨论,朗读会持续一天。等结束了,他们就把杂志送给咖啡店老板,然后回到乌拉圭。加莱亚诺得知后曾写下这样的话:“‘哪怕只是为了这个,我想,‘也值得。”

《拉丁美洲:被切开的血管》被乌拉圭列为禁书只是个开始,智利和阿根廷也随后相继将其封禁,甚至随身携带这本书的人都会遭到监禁。虽然这在某种意义上反而增加了这本书的关注度,但可想而的知是,《危机》当时的境遇早已是危机四伏。1976年阿根廷军事政变,政府颁布了新的媒体规范。根据新的审查制度,不允许刊登街头报道或者任何话题不集中的观点。“权力和话题的垄断让平民注定只能沉默。《危机》就这样结束了。我们无能为力,我们明白这一点。”加莱亚诺曾写下这样的记述,“有一群小孩在布宜诺斯艾利斯郊外的荒地上踩到一个包裹。打开来:里面都是书。我们的杂志被强行查封禁止发行,杂志合集留在荒地上。你开始感觉到有人跟你打招呼的时候压低声音,有人别过头去。最后甚至你在电话里都能传播麻风病。”就这样,加莱亚诺再次进入了政府的死亡名单,他不得不离开。在1978年出版的《爱与战争的日日夜夜》中,加莱亚诺用近乎梳理日记的方式展示了他在阿根廷流亡期间种种遭遇,以及此前的一些经历,这几乎是有关他个人经历的写作中最为私人化的一册讲述。

碎片化写作对政治承诺的消解

这一次的流亡是在西班牙巴塞罗那的海边小城,直到1985年,他才得以返回乌拉圭。从那时起,加莱亚诺慢慢退回到了作家的身份,写作视角也从拉丁美洲慢慢延展至整个美洲以及全世界。1982、1984、1986年,他陆续出版了《火的记忆》三部曲,在大致10年的写作时间里,加莱亚诺用编年体的形式和一种在官方历史中不曾出现的视角,书写了一个个小故事,以拼贴出一部美洲史。第一部他从“创世记”的神话开始讲起,直到1700年;第二部覆盖18和19世纪;第三部则一直讲到作者所经历的时代。

在书的序言中他写道:“年少时我是一个糟糕的历史学生。历史课就像是参观蜡像馆或陵园。过往静止、空洞、沉默不语。他们给我们讲授过往岁月是为了清空我们的良知,让我们顺从于当今的时代:不是为了创造历史,而是为了接受历史,因为历史已经创造。可怜的历史早已停止呼吸:在学术文章中遭背叛、在课堂上被谎言遮蔽,沉默在重大事件的纪念辞中。他们把历史囚禁在博物馆里,把它掩埋在雕像的青铜下和纪念碑的大理石下,并献上花圈。”

他想要借《火的记忆》帮助恢复历史的气息、自由和说话的能力。因为,“几个世纪以来,拉丁美洲不仅遭受了黄金与白银、硝石与橡胶、铜与石油的掠夺,而且遭受了记忆的侵占。从一开始她就被那些阻止其存在的人判处失忆”。正如此前所说,他始终坚持为不能发出声音的人写作。在紧随这本书之后出版的《拥抱之书》(1989)——用自己的回忆以及搜集的故事讲述流亡西班牙期间经历的书,加莱亚诺更加清晰地在其中表明了自己对于历史、艺术、写作等方面的认识。

关于历史,在一篇题为“失忆”的片段中,他提到了一张书店旧海报上的格言:“在狮子们拥有他们自己的历史学家之前,狩猎的历史将继续让打猎者荣光。”显然,他要做的正是狮子自己的历史学家。而关于艺术,他在“艺术的功能”中讲述了一个父亲带儿子长途跋涉去看海的故事。当大海蓦地进入眼帘,儿子被美景震撼得说不出话来。“当他终于能够说话时,他颤抖着、结结巴巴地请求父亲——‘请帮我看看吧。”

与《拉丁美洲:被切开的血管》不同的是,从《火的记忆》开始,加莱亚诺由全知全能的视角转向了碎片化的写作。就像是带儿子看海的父亲,他只是将故事、碎片作为事实进行呈现,而剩下的部分则是留白。这使得读者需要参与其中与他一起进行某种建构,或是去完整历史,或是解析思想。

在《火的记忆》第二部刚刚出版不久后的一次采访中,被问及是否会继续用与《血管》同样的角度和措辞写作时,加莱亚诺一连说了三个“不”字。“不,不,不。那会是自掘坟墓。”他说,“我觉得《血管》太单一视角了,它提供的是政治经济维度下很封闭的历史,所以有的时候可能有一点太概念化了。而且,这些年里我的写作风格也发生了变化。我试着让篇幅更短,用更少的话说出更多的内容。”

《火的记忆》、《拥抱之书》这两本书的中文译者、北京大学外国语学院西葡语系路燕萍老师认为,加莱亚诺的这种写作上的转变要放在后现代主义的视角下去看待,它和当时在全世界范围内历史学界、哲学界以及语言学界出现的新思潮及转向有着很大的关联。当时,人们已经开始从宏观的大写历史中走出,转而去关注小写的历史。在后现代主义的观点中,世界本身就是被切碎的、凌乱的、无中心的,因此,加莱亚诺要用碎片来拼接真正的现实。她指出,在《拥抱之书》的另一片段“葡萄与葡萄酒”中,加莱亚诺所写的“如果葡萄是由葡萄酒做成的,那我们或许就是那些讲述我们是什么的词语了”,就清楚地表明了他对词语的认识,这同样符合后现代主义的看法,并直接作用在了他的写作方式之中。

逐渐,加莱亚诺也不再像写作《血管》时那样去集中讨论压迫、反压迫,体制、反体制,而是将思考更多地投向哲学层面,有关时间、存在、常识的讨论在他的作品中越来越多地出现,并始终依旧在写作中关注生态、人权、真正的平等乃至人性。直至2008年构建世界史的《镜子》以及2012年写就的囊括366个故事、类似于“历史上的今天”的《时日之子》,加莱亚诺都延续了这样的写作风格和视角。只是在晚年的写作中,他愈发追求语言上的精练。在路燕萍看来,这种转变不仅是一个热血青年到成熟作家的必经之路,同时,也是加莱亚诺借写作对政治承诺所进行的一种消解。

作家本身并不喜欢,也不应该被简单地贴上政治标签,但加莱亚诺难免于此。2009年的美洲首脑会议上,委内瑞拉总统查韦斯将《拉丁美洲:被切开的血管》送到美国总统奥巴马的手中,其时,这本书乃至加莱亚诺本人,恐怕就已经被化作政治符号来使用。直到他去世,人们依旧参照他这本早期的写作将他直接标注为左派。当然,从他的行动和作为来看,他确实一直在为左派发声。但值得注意的是,他始终没有明确具体的主义,也从没有加入过具体的政党。对于左派的行为,他同样持有一种辩证的眼光进行审视,甚至对于左派的一些政见也存有批判。他无法避免地走近政治,是因为一切与他的准则相悖的,他都会去批判。

(文中提及并引用其部分内容的《爱与战争的日日夜夜》,将于5月由百花文艺出版社出版,译者汪天艾;《时日之子》将在年内由作家出版社出版,译者路燕萍)