小行星掩星

——玩并科研着

□ 詹 想

小行星掩星

——玩并科研着

□ 詹 想

科研,听到这个词,一般人都会觉得是一项很高大上的事,脑中往往会浮现出这样一些关键词:昂贵的专业设备、满头银发的科学家、几十年如一日的艰难探索……其实,有许多科研的门槛是很低的,低到普通人就能做,天文也是如此。天文是一门观测的科学,而有的观测,不是某个高大上的单个天文台就能做好的,必须要不同地方的许多爱好者一起努力才行,比如,流星雨的目视标准观测。又比如,本文要详细介绍的小行星掩星。

什么是小行星掩星?

小行星是太阳系中围绕太阳运行的小天体,它们为数众多。大多数小行星个头很小,距离遥远,难以直接测量其大小和形状,但通过小行星掩星却可以有效测量。所谓小行星掩星,是指相对于我们的视线而言,小行星刚好从恒星前面飞过,将恒星短时间遮挡的现象。对于轨道根数已知的小行星,它相对于观测者的运动速度v是已知的。观测时,用视频记录下掩星的全过程,就能得到掩星时长t。然后将t乘以v,就能粗略得到小行星相对于你所在的观测点的大小。

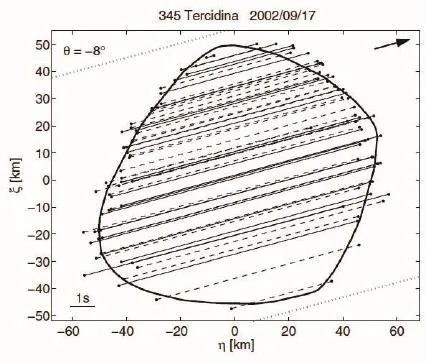

更进一步,如果在垂直于小行星运行方向上的多个地方安排多个观测点,形成小行星掩星的多站联测,观测精度够高的话,我们甚至有可能得到该小行星的大体形状。

一般的观测,如果没有观测到现象,这次观测可能就失败了。但小行星掩星不同,如果你在预报会发生掩星的地方进行观测,最后结果却是没有观测到掩星现象,那么就意味着预报有误,也就意味着对该小行星轨道的测定或者对被掩恒星位置的测定不准,这也具有很强的科学意义。

小行星掩星预报的查询

图1 理论上,在垂直于小行星运行方向上进行精度够高的多站联测,有可能得到该小行星的大体形状。

小行星掩星类似日全食,会在地球上拖出一条窄长的掩食带,只有在掩食带里才能观测到掩星现象。

可以使用软件“Occult Watcher”来查询小行星掩星的情况。这是一个免费软件,在官网“http://www.occultwatcher.net/”点击右上的“Download”就能下载。

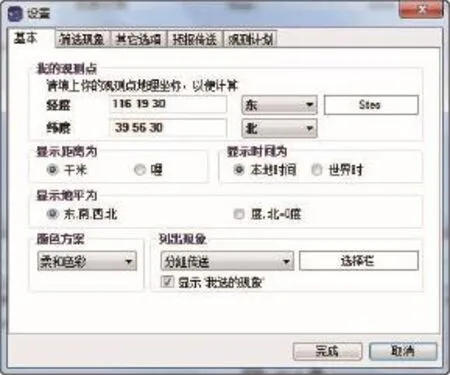

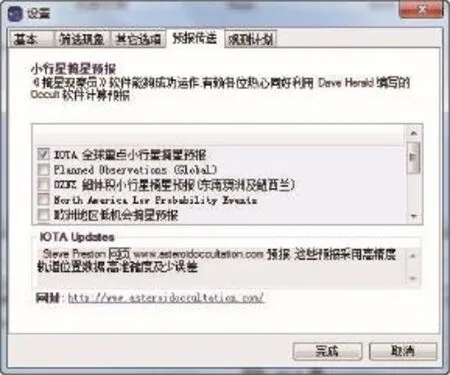

Occult Watcher运行后的界面如图2所示。如果第一次运行是英文版的,可以点击菜单栏最右边的Help,选择“Language-简体中文”,即可换成中文版。首次运行软件需要进行一些基本设置,图3就是设置界面,可以看到一共有5个选项卡。“基本”选项卡里,最重要的是“我的观测点”,一定要填上你所在的观测点的坐标,其他设置可以参考图3。“筛选现象”和“其它选项”可以保持默认,“预报传送”选项卡一般勾上第一个“IOTA全球重点小行星掩星预报”就足够了(图4)。“观测计划”可以让你加入全球的观测网络中,不过初学者还用不到。

设置好以后,点击“完成”,耐心等待一段时间,软件会联网自动更新最新的预报数据,然后显示出图2所示的界面。上方是预报列表区,显示出近期的一些小行星掩星事件,从左到右的各列依次是小行星名字、掩星发生的具体时间(建议在设置里让这里显示本地时间,对我们来说就是北京时间)、被掩星星等、Rank值(粗略说就是预报的靠谱程度,100的话意味着预报会很准,数值较低的话就是预报误差很大)、旅行距离(即你所在位置到最近的掩星地点的直线距离)、数据的最后更新时间。

这里的预报会默认按事件发生的时间排序,不过你也可以点击上方的表头,按照别的方式排序,比如按照被掩星亮度排序,让你迅速找到最容易观测的事件;或者按照旅行距离排序,让你迅速找到最容易到达掩食带的事件。

在图2上方点击某一次事件,下方就会显示这次事件的详情。重要数据都已经汉化,大家一目了然。有两个没有汉化的数据,“Error in time”指预报时间的误差,“Combined Magnitude”指被掩星和小行星在一起的复合星等,因为掩星前后,被掩星和小行星离得很近,在观测设备里无法分辨开。大多数小行星都比被掩星暗得多,所以复合星等基本上跟被掩星星等一样。

图2 Occult Watcher软件主界面

上:图3 Occult Watcher基本设置界面

下:图4 Occult Watcher预报传送界面

事件详情区的最下方有几个重要的链接:

1.点“显示网上地图”可以在浏览器里打开一个Google Map窗口,并显示出掩食带;

2.点“网上查看详情”会链接到“http://www.asteroidoccultation.com”网站,查看更详细的预报,比如点击“Detailed Info”查看详细数据,3.点击“Finder Charts (courtesy of Guide):”后面的链接还可以下载被掩星不同视场的证认星图。

点“保存为‘谷歌地球’kml文件”后,可以直接用“谷歌地球”软件打开kml文件并查看详情。

小行星掩星的基本观测方法

过去,爱好者观测掩星的基本方法是肉眼计时观测,这种观测很累,而且误差很大。但在当今这个数码时代,爱好者们却可以充分利用自己手中现有的设备,进行高精度的掩星观测。

不过,在进行高精度观测之前,我们首先要做的事是:查询好掩星预报,提前到达掩食带中,架设好观测设备,找到被掩星,然后才是观测!

爱好者能进行多高精度的观测?

对小行星掩星而言,高精度观测,主要是指高时间精度和高测光精度。后者对于爱好者来说很难,但前者比较容易,所以我们重点说前者。

在当今数码时代,数码单反相机(后文简称单反)已经是许多热衷天文观测的爱好者的标配。现在的单反基本都有视频拍摄功能。视频有一个帧速率的概念,比如每秒25帧,就相当于每秒钟高速连拍25张图像,因此这样的视频的时间分辨率可以达到1/25秒(0.04秒),精度很高。如果小行星本身轨道测定得很准的话,用这样的视频测定小行星大小的误差可以控制在千米量级。作为对比,用世界上已经建成的最大的射电望远镜Arecibo,对主带小行星直接进行雷达观测,测定小行星大小的误差在十几千米量级。看,爱好者用自己手里的器材做出的观测,有可能比最大的望远镜做出的观测还要精准,这是不是一件很神奇的事!所以,爱好者进行小行星掩星观测的价值是很高的。再加上小行星掩星的掩食带都很窄,正好通过大型天文台的可能性很低,这就更加需要依靠分布广泛的爱好者来积极参与了。

那么,单反拍视频能拍到暗星吗?根据实测,在晴天,在北京西五环这种光污染比较强的地方,使用佳能650D相机,加50mm f/1.4镜头拍摄视频,能拍到4.5等星;加200mm f/2.8镜头,能拍到6.5等星。650D属于比较低端的数码单反,如果使用更好的全画幅数码单反,比如6D,或者使用更长焦的镜头或者望远镜,拍摄视频的极限星等还会提高。因此,对于被掩星比较亮的掩星事件,即使是居住在城里的普通天文爱好者,也能进行足不出户的观测。

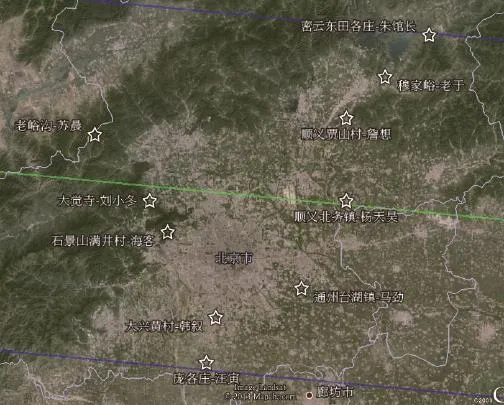

图5 对一次过北京的小行星掩星,我计划安排的观测点。上下两条蓝线就是掩食带的边界,中间的绿线是掩食带中心线。

如何获取准确的时间信号

现在剩下的最后的也是最大的问题,就是如何让你的视频包含准确的时间信号?诚然,即使没有时间信号,通过视频也能测出掩星事件的持续时间,乘以小行星速度同样可以得到小行星的大小。不过,这时候的测量只能完全根据视频本身的长度,或者说视频拍到的总帧数来计算。但是,视频是有可能丢帧的,少量的丢帧你根本看不出来,这就会导致你的结果可信度大大下降。更重要的,如果想进行多站联测,就必须有准确的事件开始和结束的具体时刻,否则无法把多站的资料整合在一起。

准确的时间信号如何得到呢?如果在室外,最容易想到的就是GPS。以前,获取GPS信号需要GPS手持机,这玩意儿一般比较贵,普通爱好者手里可能根本没有。但现在这完全不是问题,因为一般的智能手机都有GPS模块,安装合适的APP就能显示出精确的时间。比如,苹果iOS系统可以使用GPS Time Converter,安卓系统可以使用GPS Test。

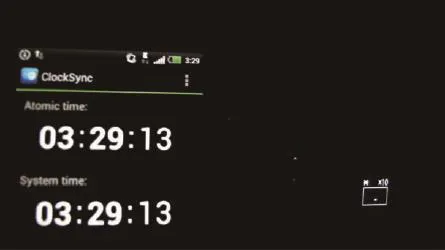

如果足不出户在室内观测,可能无法接收GPS信号,但一般有宽带环境,这时可以使用NTP时间同步软件与距离较近的时间同步服务器进行同步,也可以得到高精度的时间信号。比如,PC上可以使用NTPClock软件,智能手机平台也有相应的时间同步APP。同步好的时间,在几小时内的误差基本可以忽略,即使脱离宽带环境也可以继续使用。

有了准确的时间信号,如何把时间信号叠加在掩星视频里,又是一个难点。如果你用笔记本电脑录制视频,则可以使用一些特殊的软件,把预先同步好的笔记本电脑时间码写在视频的每一帧上,但这需要硬件和软件的双重支持,比较复杂,大多数爱好者可能没有这一条件,所以就不在这里详述了,有兴趣的读者可以直接给我发邮件讨论:universezx@163.com。

大多数爱好者可能只能使用单反直接录制视频,但这样很难把时间码叠加在视频上。目前我只找到一个间接的方法做到这一点(感谢铁杆天文爱好者汪寅的启发):观测时,单反并不直接拍摄视频,而只是使用实时取景+局部放大功能,将被掩星显示在屏幕上。然后,把GPS时间显示设备(比如智能手机的GPS APP)放在单反屏幕旁边,这时,被掩星和时间信号就在一起了。最后,再用另一个相机或手机的视频拍摄功能,将GPS时间显示设备和单反屏幕同时拍在一起即可(图7)。这个方法的缺点是需要同时照顾多台观测设备,对观测者的能力和稳定性提出了较高的要求。另外就是被掩星的亮度变化情况是翻拍的,得到的视频几乎不能用于做测光研究。

图6 安卓GPS Test应用显示准确时间的界面

图7 同时拍摄被掩星和GPS时间信号。图中右边中间发红的星点就是被掩星。

如果使用这种方法,那么还有一个精益求精的步骤,就是在观测前或者观测后,测试一下单反实时取景的图像延迟。方法如图8所示,将单反对准一个正在跳秒的钟,打开实时取景,然后用另一个视频拍摄设备将单反屏幕和时钟拍在一起。图8上这一帧,时钟的时间已经跳到了47.0秒,但单反屏幕上显示的时间还处于46.9秒向47.0秒过渡的状态,这样通过视频的帧数就能精确测出单反实时取景的图像延迟。

图8 相机图像延迟测试

获得观测数据以后

获得观测数据以后,你可以自己尝试进行一些初步的研究——这很适合一些需要进行研究性学习的中学生。或者,你也可以把数据汇总给我,由我来进行后续的分析和研究。再说一遍我的邮箱:universezx@163.com。

最后,希望我国有越来越多的爱好者参与到小行星掩星的观测中来。“顺便玩玩科研”,这种感觉还是蛮好的!

(责任编辑 张恩红)