消逝的农业与并未消逝的村庄

侯新烁

(1.湘潭大学商学院,湖南湘潭 411105;2.重庆交通大学城乡中国研究工作组,重庆 400074)

消逝的农业与并未消逝的村庄

侯新烁1,2

(1.湘潭大学商学院,湖南湘潭 411105;2.重庆交通大学城乡中国研究工作组,重庆 400074)

中国的农村因为城市的发展正在迅速改变,根据对北方农村YGZ村的一些记忆和调查发现,在很大程度上消逝的是农业生产活动,并非村庄本身。观察表明,YGZ村依然保持着小农经营模式,只是其粮食生产已经淡出了主营生产活动范畴,与农业产品转变和土地调整、城市建设以及粮食价格调整等有密切关联。务工经济已经在村民的尝试中形成主体发展形式,走出农村,在“城市”的机械式的部门生产中投入汗水、赚取财富;但与空心村不同,该村村民并未放弃土地,干中学、干中试,不断探寻着自己的生存道路。而时至当下,YGZ村村民或将又需要面临一个新的选择。该村庄的未来在哪里?仍需要研究不断地追问;遵循实地调查研究方法,从典型事件分析出发依然是后续研究展开的有效手段。

农村发展;村庄转变;农村实验

历经快速而集中的现代化、城市化和工业化浪潮,中国的农村正在悄然改变,“空心村”①http://www.csstoday.net/xueshuzixun/jishizixun/87324.html,中国“空心村”调查。和正在消逝的农村不断出现。走出农村再回望农村,农村有了巨大的变化。乡村召唤着笔者留下一些记录,积陋成章,来叙述一点点关于农村的记忆。农村所能够留下的记忆在慢慢地消失,能观察到的实在是“故土依在,乡土不再”。笔者身处其中,观察到农村正在改变,或消逝或繁荣,拷问自己:“新时代的村庄去向何方?”这不断敦促笔者将目光关注在这些农村之上。在本文中不妨把所研究的村庄称为YGZ村,研究内容基于笔者在该村的走访和调研,抓住调查研究之核心——从问题出发展开典型事件分析[1],从“撤乡并镇”的自然实验出发、从知晓农村所处的自然环境和“太行山道路”出发,论文展开了样本村“试验”前后对比的事件分析②相关调查研究方法在周靖祥和周靖英(2015)中予以了深入探讨,此为“城乡中国研究工作组”的研究成果之一。,以对一个村庄近30多年的变迁过程做一案例描述,中国农村的变迁即反映在YGZ村的发展变化之中。

当下的中国农村,小农户经营农业依然是其发展的基本模式[2]。就农村、农民发展问题而言,诸多探索与经济实践推动着中国农村的发展与转变,农民对土地的经营和对村庄发展的期待影响着农村的面貌,农村未来情景将如何呈现,仍需要理论与实践的不断拓展。若要为此提供解答,厘清中国农村经济发展的轨迹至关重要。笔者曾在先前研究中指出,农村发展道路选择对其拥有的禀赋条件具有路径依赖,亦同时受到村民主观能动性的影响[3],有较为显著的“靠山吃山、靠水吃水”的规律表达。但更为重要的是,当农民在村庄里不能找到适当的“依靠”的时候,外出就成为理所应当的选择:打工或经商,走出去。因由这样的选择,农村人的收入来源也在不断变化,只是这种选择并非一定形成“空心村”。正如本文描述对象YGZ村,其人口虽然存在外迁现象,但由于新一代人口的出生形成了总量人口的平衡,村内村民数量基本保持在1 200人左右,恰如黄宗智[2]对小农生命力的描述,村庄亦存有其顽强生机。

依托于实地调查,展开农村发展案例研究,是本文记述展开的基础。在本研究中,YGZ村实则是一个在试验中发展的农村,一路走来都是在政府、社会和自身的不断试验中寻求发展之路。其发展过程中经历的生产队生产、综合治理试验、非农化经营、外出务工等一系列选择和转变都与当下的YGZ发展现状密不可分。本文研究工作,实为“调查研究”的具体实施,可简述为“调查即实验”[1]。近30年来,中国农村问题备受青睐,从国内学者的讲述中可以得知,研究讨论已经不拘泥于老的争论,开始从一般的“个案研究”演变为资料相对比较完整、定性和定量结合的“故事研究”。本文从随时随地的调研开始,记述农村中人的话语和对历史的记忆,在非正式调查中寻求问题、发现问题,再深入展开研究。其关键在于“从问题出发”,因此也必须依赖于对现实的观察和了解。正如本文所述中对“撤乡并镇”事件的描述和对“太行山道路”的了解,都是在不断与农民的交谈中获得信息,不断溯源而获得的对历史的复原。抓住调查之核心,以农村人、身边人的身份介入农村问题研究,我们从能够获取的第一手调查数据开始,展开YGZ村的记述和评价,其价值和意义远高于研究活动本身。接下来,本文将从YGZ村的宏观背景描述和村庄概述出发,分别从教育资源配置、农地种植作物种类以及土地调整和工资水平变动等几个方面展开记述。

一、样本村庄的发展背景

宏观层面,自20世纪20年代以来国家和知识精英就在探索契合于农村发展实情的道路选择,目标选择已从救国转为图强。在中国经济发展道路选择中,区域格局的形成和城乡二元化过程对农村发展命运的塑形产生了重要的影响。然而,对城市发展的偏向,使中国农村发展总是在不断地上演“衰退”迹象,农村发展常被置于体制之外。这是中国发展战略选择的结果。自邓小平同志提出两个大局“让一部分人,一部分地区先富起来,先富带动和帮助后富,逐步达到共同富裕”的发展思想以来,“效率优先,兼顾公平”的非均衡发展战略安排解决了阶段性发展受阻难题,起到正面激励作用[4]。但是,经过30多年的大发展之后各种“失衡”矛盾逐步凸显,在当下需要面对的难题是如何寻找失衡矛盾的解决之道。因为“不懂得农民就不懂得中国”,要使广大中国农民在现代化进程中共享经济发展和社会进步的成果③源自温家宝在联合国粮农组织颁奖仪式上(2012年10月2日)的答辞。。自1996年中央政府逐步开始强调协调城乡之间、地区之间的分配关系始,经过近20年的城乡社会经济发展联动过程,中国农村发展走到了新的拐点。在新的跨越发展条件下,“社会”与“经济”是社会系统中的两个构成要素,相互间存有内在关联。努力追求经济社会协调发展尤其是城乡层面的协调发展,是当前中国发展面临的重要经济实践主题,又是近些年来学界探讨的热点,是为中国农村发展现状的宏观背景。

从功能性角度展开中国农村审视,农村总是扮演中国社会与经济发展“大后方”的角色,成为社会经济波动的缓冲器[5]。着眼未来,农村和农民无论是脱离抑或依附土地,明晰改革行动的基石仍然是农村重视廉价小农家庭单位的基础作用,这才是稳国家、促发展的基本常识,摇摆不定的农民需要分享改革红利。实践中,二元经济理论指导下的剥削农村、农业以支持城市发展的偏向政策正在阻碍和瓦解城乡联动,中国农村的未来何去何从仍需要不断的创新实践和道路探索。由此出发,本文从对一个村庄案例的调查和描述展开对农村发展现状的阐释,样本对象为河北省Y县YGZ村,该村所在县地处太行山区向华北平原过渡倾斜地带,7/10为山地,山体多为侵蚀、剥蚀、岩溶地貌④相关描述来自该县政府概貌描述。。YGZ村是由6个“生产队”(而非自然村)所组成的行政村⑤在很多地域,行政村与自然村是重叠的;但有些地方一个行政村包括几个到几十个自然村;在个别的地方,一个自然村划分为一个以上的行政村。对YGZ村而言,其模式可划分为重叠一类,只是在村庄内部,又沿袭人民公社时期的生产队建制划分为6个队,例如笔者家庭所在队为六队。,位于华北平原北部、河北省中部,太行山北端东麓,是三面环山的山坳内的一线上的村庄之一,典型的山区农村。该村山多耕地少,砂石多、土层薄,且人均地少(人均约0.4亩,如调查中访问到的LGD一家,家庭有6个人的户口,5口人的地,共计2亩地,其中水浇地1.3亩,另有自留地2分,其余为旱地)。从气候看,该村所在地属温带季风气候区,春秋干旱多风,夏季炎热多雨,春季平均气温3.2℃,夏季平均气温32.2℃,秋季平均气温-3.3℃,全年极端最低气温-23℃,极端最高气温41℃,冬季严寒少雪,四季分明。从交通地理位置看,距北京120公里,天津160公里,保定60公里,但由于该村所在地为三面环山的山坳,因此并无公路通过,其交通主要依靠家庭自主提供的交通工具,邻村私人运营的到北京的客运大巴成为主要的出行选择,至县城约15公里,距离最近的公路即连到镇政府的公路约6公里;在“村村通”工程实施之前,连接至公路的道路为泥土路,坑洼不平。时间维度上对YGZ村进行审视,粮食种植早已变得非必要,伴以干旱气候所必须承担越来越昂贵的粮食种植管理成本应该是导致该村迅速从农业生产活动中转移出来的重要因素。

给出基本的判断:YGZ村依然是以小农户经营作为发展的基本模式,但村庄在改变,在经济发展的新阶段中寻找着自己的位置,它们在不断的发展中也有了教育环境、生活条件和谋生手段等诸多方面的变化;而“消逝”是笔者在调研中对北方农村YGZ村的一种印象,但消逝的是农业,并不是村庄本身。关于农村的记忆和它所经历的试验事件的记录和描述是本文的中心内容,接下来内容从整村概况和一些家庭调查开始展开本文论述。

二、撤乡并镇中的YGZ村与农村教育改变

北方的农村常称为“庄”,是庄户而来的人群集聚,且多按姓氏命名,例如与样本对象YGZ村相邻的“王贾庄”就是由原来的王家庄和贾家庄合并而来。相较之,本文研究的村子并非以姓氏命名,而是多姓氏家庭构成的村落,且其中一些家庭也是在早前几代人迁入村子,虽然一些姓氏的家族人数较多,但村庄主要是乡邻形式构成,并不存在明显的大姓氏家族分割情况。值得注意的一点,YGZ村是在“撤乡并镇、撤区并乡”过程中由乡改为村,之后并入现在所在镇,该过程中所在镇1984年由“公社”改为乡,1989年合并YGZ乡形成现在的镇制,同时YGZ乡转为村。

“撤乡并镇”行为对该村形成的最为重要的影响应该是导致该村教育资源配置的改变。该村原建有“YGZ完全小学”一所、“YGZ乡初级中学”一所,其中小学由以前的私塾而来,建国以后正式命名为“YGZ小学”,其校址位于该村中央,根据早年建筑形式和刻有文字的石碑可推断其原为一寺庙,1990年学校改造,将原有建筑拆除重建校舍至如今形式。该小学建设之初(1958年),为原YGZ乡全乡唯一的一所“高小”,涉及8个村的学生,建制为包括幼儿班、一年级至六年级的完全小学。延续到1969年,教育部门重新调整教育资源配置,将学校改建为“社办中学”,为初级中学(1970年到1975年);1977年,片区内初中合并,将校址搬到YGZ村村北,设立“YGZ乡高级中学”,原址空出(1977年到1978年);同年该学校转为乡办高中形式举办,延续3年(即1977年到1979年);随后教育局撤销乡办高中,恢复为县级国办高中;1979年,学校迁址至村南,改为国办初级中学,名为“YGZ初级中学”;至1989年撤区并乡,YGZ初级中学撤销,相应片区内学生转至镇上的中学就读(在村民的言语中称之为“初中化掉了”),但该校并非立即停办,而是待原在校学生毕业之后才彻底停止,后该校址空闲,归为YGZ资产⑥1986年4月12日,六届全国人大四次会议审议通过了《中华人民共和国义务教育法》,自1986年7月1日起施行。义务教育法的制定标志着中国基础教育发展到一个新阶段。义务教育事业,在国务院领导下,实行地方负责,分级管理。地方各级人民政府应当合理设置小学、初级中等学校,使儿童、少年就近入学;地方各级政府扮演了责任主体的角色。在政府倡导的“人民教育人民办,办好教育为人民”的背景下,众多的农村学校也就应运而生了。在此过程中亦展开了“撤点(教学点)并校”,原则是方圆3公里内只有1所学校。;自撤销了村南的初级中学,村内开始设置小学,也就是如今的小学,为村内小学面向本村学生,称为“YGZ完全小学”,该建制一直延续到2004年(1989年到2004年);从2005年开始,县教育局统筹片区教育资源,对辖区内村小学高年级展开合并(和其他村里的学校合并),主要针对五年级和六年级,各村学校负责接收不同年级学生,我们所研究的村小学改名为“YGZ小学”,从完全小学转变为非完全小学,在其中YGZ村内生源数量的明显下降和师资力量薄弱,同时邻村亦出现类似情况为其根本原因;在此次调整中,县教育局进行教育资源统一规划,分步骤执行,首先是对五年级和六年级进行合并,之后随着生源的进一步减少,开始合并三年级和四年级,至2007年,YGZ村小学已经不再接收五年级和六年级学生,2011年开始亦不再接收四年级学生。当前,YGZ小学仅接收幼儿班和一年级到三年级学生。四年级到六年级需要到WLZ村(YGZ村北邻村)学校上学,其他学龄儿童基本上都转移到了Y县第四小学(在县城西)、第五小学(在县城东),现在的孩子很小就到外面去上学。在小学围墙外粉刷的大字上,我们还隐隐可以看到完全小学时期的“发展教育利国利民、百年大计教育为本”,以及如今的蓝色字体“知识改变命运、教育成就未来、大力普及学前三年教育”,YGZ村小学的变迁可见一斑。

从教师资源和学生数量看,农村教育资源正在因为教师和学生的双边选择而逐渐退出农村。在1979年到1989年期间,YGZ村小学教师规模最大曾经达到过13人,其中师资力量主要分为国办教师和民办教师两类,其中以国办教师为主。在2000年之前,YGZ村小学主要接收一年级至六年级学生,基本教师数量为8人,另外有1名教师负责带“幼儿班”(相当于幼儿园,但相较小班、中班和大班的形式而言,该村幼儿班为一年制,为小学做提前预备教育)。但在2000年之后生源已经出现了严重的短缺状况,教师规模亦开始缩减,民办教师开始退出本村小学教育师资队伍。从2005年开始,教师数量进一步缩减至6人,主要开设课程以数学、语文和自然课程为主。截至2012年,YGZ小学在编教师数量为5人,两个幼儿班教师,另外两人教授一年级至三年级,另校长一名。从学生人数而言,自YGZ完全小学设立以来,学生数量也有明显的变化,较早时期学生数量较多,根据访问调查得到的准确数据,1991年一年级学生人数为28人,全校学生数量为116人;根据笔者记忆,笔者就读一年级时(1993年)该年本届学生30人,为历年最多,之后至1999年毕业,各年级人数基本在25人到30人之间,笔者就读的班级由于1名留级生加入使学生数量最终为31人。在很多文献中,学者们可能会对留守儿童相关主题十分关注,但在我们的样本村之中,并无纯粹意义上的留守儿童,虽然村内人员会采取长期在外打工、短期外出打工和“做生意”的形式外出讨生活,但对有年幼子女的家庭,通常来讲会选择回乡或者将孩子带在身边抚养,家里有老人的家庭则通常托付给老人抚养,此处是指爷爷和奶奶(父亲的双亲),而姥姥和姥爷(母亲的双亲)通常在认知上归属为“娘家人”,并不会过多或者长期承担抚养义务。以LYJ一家为例,夫妻正值壮年,育有一独子,因独子上学成绩不理想未读完初中就将其带在身边从事务工活动,因此一家三口常年在外,春节期间才返乡。从学费看,以1992年开始上小学为例,YGZ村小学学生学费为10元,在1992年至1996年期间各年级学费额度相差不大,1997年到2005年学费增长到约30元每学期,之后随着九年义务教育的进一步推进,实行学费完全免除政策;书本费和杂费另外缴纳,从1992年的4元到2000年以后的20元各年不等。而小学毕业之后本村学生将开始面临是否选择初中就读的决定,包括是否就读和到哪里就读,学生在此开始第一次分流。就YGZ村内的学生而言,除非家庭状况实在不好或者学生学习成绩很差(或自己认为不适合学习,放弃上学),通常还是会让孩子攻读初中学历,在之后就读高中的比例就明显降低了。以1993年就读一年级的一届学生为例,约85%的学生选择了就读初中,而这一届学生中仅有5名学生后来选择了继续读高中而后读大学(包括重点大学、二本学校和专科学校),如今这些人都已经在外地工作(包括外省市或本省的其他市)。高等教育的获得使这些人“走出去”,离开了农村也离开了土地。

三、被实验的村庄:从太行山道路开始

太行山区穿越河北省25个县,绵延360公里,由于历史和地理原因,水旱灾害频繁、交通不便、信息闭塞、科技教育落后。直至20世纪70年代末,太行山老区人民仍生活在贫困之中,1/3的人口年人均收入不足50元,一些地方要靠吃返销粮度日。由于生态环境条件差,灾害不断,被称作是拖河北经济发展后腿的“贫困带”,YGZ村恰是在这一贫困范围之内,而且因闭塞的交通状况导致贫困问题严重。

为改变此种状况,1979年3月,河北省科委在保定市召开河北省山区综合治理科研协作会,重点对“Y县YGZ山区综合治理实验研究”攻关项目进行全面分析论证,确定由河北农业大学、Y县科委为项目承担单位。1981年,省委、省政府决定组织有关部门和单位对太行山区进行开发研究。随后,“河北省太行山区开发研究”项目被纳入国家“六五”重点攻关计划。河北省委、省政府作出部署,确定了干鲜果和小家畜家禽两方面为开发突破口,设立了59个实验基地。同年10月,河北省科委、河北农业大学与国家科委签定了“河北省太行山区开发研究”项目的专题合同,河北农大为技术依托单位,省科委负责组织实施。河北农业大学是太行山区开发研究项目的主要承担者。早在1978年,他们就主动请缨,承担了原省科委设立的“河北省太行山区综合开发研究”课题。从1979年到1981年底,Y县YGZ试区迈出了三大步:产值翻了两番,增产粮食268.9万公斤,增收230万元。河北农业大学坚持服务于地方经济建设的办学方针,紧紧围绕全省特别是太行山区农业和农村经济发展中的关键问题,开展人才培养、科学研究,进行成果转化、技术推广,推动了山区农业科技进步和经济的发展。1986年,他们的开发研究工作受到国务院表彰,被国家科委誉为“太行山道路”⑦http://baike.baidu.com/view/5528509.htm。。

农业教育家、果树专家杨文衡是Y县YGZ试验区的重要参与人,他提出要改变太行山区的贫穷落后面貌,必须走一条“以科技进山为先导的信息灵、投资少、见效快、收益大”的道路,为拓宽“太行山道路”奠定了基石。其主要举措是“柿树生产技术的推广应用”、“山楂一条龙配套技术研究”以及科技文化进山活动。在他和王健教授的带领下,构成了以河北农大为主的农、林、果、牧、畜、禽、水土等多学科参与的“太行山综合开发研究”队伍,也成就了YGZ村自农村改革以来的一系列尝试和改变。例如,YGZ村的“兔儿场”和西瓜、柿子种植活动在20世纪80年代成为村内家庭农业经营的重要项目。这与杨文衡等实施的以“开发与治理相结合,从开发入手;治穷与致富相结合,从治穷入手;技术与经济相结合,技术先行;短项目与长项目相结合,以短养长”⑧http://baike.baidu.com/subview/1107857/15808773.htm。为原则的干鲜果品生产和饲养蛋鸡、家兔为突破口的经济开发策略有关。

“兔儿场”实为河北农大和科委的原种兔场,招牌为“中国北方原种兔场”。其资产属于县科委,由科委经营,收益不详。该场建设于1980年,当时还处于生产队时期,其经营方式是通过雇佣本村和其他村的村民喂养种兔然后统一销售。雇佣的人员有:其他村村民例如奇峰庄的MXZ,本村的HXL帮忙喂过兔子,后来TGH负责至1991年(其父亲以前是村里的干部,现在TGH为村会计,由2012年村选举确定)。之后根据试验区的推广政策,将兔子养殖扩散到村里各家各户,发展种兔养殖业,全村几乎每家都养;但后来因为种兔供给数量上升,其价格出现明显下降,在供给量提升和价格下降的状况下,种兔开始难以销售,而作为肉兔养殖却又不合算,家庭养殖种兔或者肉兔的经营方式开始逐渐退出。1990年代后,村内和养殖场均不再养殖原种兔,养殖场就空闲了出来;至2000年之前,曾经有其他村村民前来租赁场地养殖梅花鹿,时间跨度为1997年至1999年,租赁人LYM原为本村人,即娘家在YGZ村,嫁给籍贯黑龙江的女婿,以生意经营谋生,1999年之后撤走。2000年之后又有外村人租赁原兔场场地用于养猪,也是经营两三年之后退出。2011年有村民租用其场地养了一年鸽子,2012年养猪,具体规模不详,后因猪肉行情波动卖掉之后亦不再养。同年(2012年)有部分场舍用于紮书包。至2013年开始空闲。就其租赁收益而言,因该场址实际归属人为县科委,并不属于YGZ村委会,所以实际受益人是住在该场内的HZL一家,出租场地的行为也由他运作,而村民反映之所以他可以占据该地是因为他在县里“有人”。

推广西瓜和蔬菜种植技术是“Y县YGZ山区综合治理实验研究”对YGZ村产生重要影响的另一举措,促成了村民种植种类结构的迅速转变。在分田到户(1981年)之前,以1980年为例,主要的种植种类为小麦(结转上年小麦14 071.4斤、年底最终结余小麦12 851.3斤)、玉米(结转上年玉米24 241.8斤、年底最终结余玉米12 365.7斤)、谷子(结转上年谷子212.0斤、年底最终结余谷子200.0斤)、高粱(结转上年高粱180斤、年底最终结余高粱693斤)、黍子(结转上年85斤、年底最终结余49.8斤)、红薯(村民俗称“山药”,结转上年2 359.1斤、年底最终结余2 681.9斤)、黄豆(当年收自产黄豆316.3斤,全部付社员分配)、黑豆(结转上年1 173.8斤、年底最终结余566斤)、豇豆(收自产90.1斤,全部付社员分配)、绿豆(收自产132斤,全部付社员分配)、薐子(结转上年283.5斤、年底最终结余162斤)、花生(结转上年1 022斤、年底最终结余1 322斤)、芝麻(结转上年21斤、年底最终结余12斤)、土豆(结转上年45.5斤、年底最终结余500斤)、烤烟(收自产共计1 082斤,其中711斤上交国家,33斤卖出计入公社收入,另348斤付社员分配),另有种植部分线麻,以自产麻绳,用于晾晒烟叶和其他用处;其他非种植生产队结存项目有饲草(储备10 000斤)、化肥(结转上年262.5斤、年底最终结余80斤)、柴油(上年结转41.5升,主要用于抽水灌溉用)。从产出支付角度看,小麦、玉米等粮食作物主要用于付交粮站农业税、付交征收、付交国家代储以及用于兑换粮种和付社员分配,部分粮食也用于支付独生子女奖励(如1980年付LYH和LGC两家奖励各100斤小麦),小麦为最主要的公粮支付种类,玉米除以上支出外还会被当作饲料喂养牲畜;谷子、高粱、红薯、黄豆等则主要用于不同种类的产品间的兑换和抵销,并将交付国家和结存需要数量之外的产出基本都用于社员分配。与之形成对比,综合治理实验的实施对YGZ村粮食种植行为形成了巨大冲击,谷物种植迅速消失。具体情形我们将在土地改革和调整的过程中予以说明,反映在山区综合治理实验研究前后的农户种植面积的变化中。

于YGZ村而言,“Y县YGZ山区综合治理实验研究”是由政府引导、大学承接的一场运动式的社会试验,与20世纪30年代中国“博士下乡”的乡村建设运动有明显的不同。“博士下乡”是民国时期知识界对中国乡村建设形成影响的重要事件[6],亦是国民政府县政建设运动的主要举措,其发生背景根源于当时“天灾、人祸、内忧、外患”[7],衰落的乡村经济雪上加霜,危机凸显,乡村建设运动在全国范围内兴起,而其主体力量则是“乡村建设工作者群体”[8]。在该次运动中,全国有11省的20个县被纳入县政建设实验县[9],⑨经过4年的实验,在这些样本中,江苏省江宁县、浙江省兰溪县、山东省邹平县与菏泽县、河北省定县的实验各具有特点,成就较为突出。。以社会实验视角展开对此两次乡村建设运动的比较,笔者认为主要可以从三个层面阐述两者的差异:其一,在主体推动层面,YGZ山区综合治理实验相对于博士下乡运动,具有更为明显的科技下乡和思想下乡特征,河北农大以承担“河北省太行山区开发研究”项目为契机,把科技送到农户、把知识献给农民,其主体为政府意志推动背景下的大学服务社会职责的发挥,而“博士下乡”的乡村建设更具有社会文化主导性,其行为主体是民国时期知识界成员,是对社会建设责任感的具体履行,亦具有政府阶级统治考虑和平民教育为主要手段的县政建设运动性质[7],(10)在当时的革命形势中,中国共产党逐渐从城市走向农村,打土豪、分田地,开展土地革命,严重威胁到了国民党本已十分薄弱的乡村统治基础;与此同时,在农村经济濒临崩溃的情况下,平教会等一些乡村教育团体和梁漱溟等一些既不满国民党的统治又反对共产党阶级斗争革命方式的乡村改良主义者也开始了乡村建设的工作,乡建派逐步形成了一股不可忽视的社会力量。两方面的力量促成了国民政府与乡村建设者联合推动的“乡村建设运动”。,梁漱溟、晏阳初、陶行知、卢作孚等知识学者为其重要代表人物,其中又以梁漱溟主持的山东邹平的乡村建设实验、晏阳初主持的河北定县平民教育工作和江苏的乡村教育工作最为典型[10]。其二,在农民互动层面,县政建设过程中的互动方式主要以平民教育形式展开,乡村建设派学者在社会调查的基础上,认为中国农民存在“愚、穷、弱、私”四大病症,提出用四大教育即文艺教育、生计教育、卫生教育、公民教育解决此四大病症,推行学校式、社会式、家庭式教育,以推动“除文盲、做新民”的宗旨(11)“乡村建设”一词正式出现于1931年,来自梁漱溟领导的山东乡村建设研究院,“皆以‘村治’与‘乡治’两名词不甚通俗,于是改为‘乡村建设’”,“含义清楚,又有积极的意味”;自此“乡村建设”一词使用后,迅速为大多数乡村工作者接受和认同。,其建设媒介主要是定县的“中华平民教育促进会”、“中华职业教育社”、“山东乡村建设研究院”;YGZ村所身处的“Y县YGZ山区综合治理实验研究”是太行山道路的一个治理实验,以大学社会职能担当和县域科技推广单位为主导的“科技下乡”、“思想下乡”为与农民互动的主要方式,通过对种植技术的培训、对各村镇适宜的果树种植和牲畜养殖种类的考察和推荐,形成对农村建设和发展的影响。1981年,省委、省政府组织有关部门和单位对太行山区进行开发研究,并作出部署确定以干鲜果和小家畜家禽两方面为开发突破口,设立了59个实验基地,其中YGZ村即为以原种兔养殖和西瓜种植为主要特色的实验基地所在单元;在此过程中,河北农业大学与地方政府和企事业单位签订横向合作协议700余项,推广应用新成果、新品种和新技术1 300多项,创造了显著的社会经济效益。其三,在相互得益层面,乡村建设运动的利益考虑与乡村建设工作者群体的形成、发展壮大以及乡村建设运动的发展走向密切相关。在政治上,表现为政府主持下的国家力量和社会力量的竞争发展,是由国家力量和社会力量共同参与的一个乡村改造实验,但因实验的出发点和指导理论不同,江宁和兰溪代表了执政的国民党(目的是为了加强国家权力对乡村社会的渗透控制,消弭革命势力,同时尽可能多地支配乡村资源)。邹平、菏泽和定县的乡建派则因由成员组成和代表的社会阶层不同,利益倾向也各不相同:梁漱溟等代表了由传统向现代化转型过程中的乡村士绅阶层,认为应通过新儒学在乡村社会的确立来实现传统文化与现代文明的嫁接;晏阳初等人则代表受过西方现代高等教育的爱国知识分子阶层,从西方现代化的历史经验中认识到民众的科学化、知识化,尤其是乡村民众的科学化、知识化才是中国现代化的基础。因此,乡村建设运动具有“方法的实验”、“政治的实验”、“整个县政的实验”、“主义的实验”、“社会的实验”、“民众的实验”等诸多利益形式。相较之,“Y县YGZ山区综合治理实验研究”实为一次以脱贫和农村发展为目的的社会实验过程。从推行主体视角看,“太行山道路”的实质是理论与实践相结合、教学科研与经济建设相结合、知识分子与工农群众相结合、理论与实践相结合,“河北农大师生坚持走出校门,深入实践,用科学理论指导实践,取得了显著成效”;从实验对象而言,太行山道路建设过程中,河北农大师生向山区农民传授了诸多科技知识和先进的脱贫和发展思想,适应了当时经济发展的要求,有力推动了山区农业经济增长方式的转变:由传播推广先进适用技术发展到组织多学科、多专业解决山区开发中的重大关键问题;由扶植每家每户走科技致富道路发展到综合利用山区资源优势,培育开发支柱产业;由注重高效农业、林牧业发展到建立既开发利用资源,又保护治理生态环境的农业工程技术体系等,大大促进了山区经济由“粗放型”向“集约型”的转变,有力地推动了农业产业化进程。YGZ村在此次建设过程中受到的影响主要体现为农户经营方式和种植行为的转变,从垦田种植红薯、从粮食作物转经济作物、从一般养殖到原种养殖等诸多层面,展开了村庄建设和家庭经营方式的转变,并获得了显著成果:建立了原种兔场,提供了农民学习先进技术所需要的技术指导和培训。相较之以往的乡村建设运动因国家动荡而终止(12)例如以晏阳初为代表的平民教育运动的终止源自于国家动荡,1937年日军大举进攻,乡村建设运动的各项事业被迫终止。,YGZ村所经历的乡村建设的结束则颇令笔者唏嘘,“太行山道路”有力地推动了山区农业经济增长方式的转变,但并未在YGZ村持续下去。Y县YGZ山区综合治理实验是河北省委的重点项目之一,其目的是为开发山区摸索路子,寻求技术、理论依据,后至1982年纳入国家科委重点项目,并扩展为河北省太行山区开发区。根据实验方案的要求,1980年至1982年为第一阶段,也正是在这一阶段中施行了本次实验中对YGZ村的绝大多数举措和工作;进入第二阶段之后,就是原种兔场以及经济作物种植等活动的持续经营期,但由于市场波动的影响,相关经营行为难以为继,综合治理实验也就此在YGZ村开始淡化直至彻底退出,村民也逐渐外出务工。因此可以认为,此次实验未能大面积推广和持续的重要原因有政策安排对市场力量的忽视,也有农民自身的原因,区域市场的供给和消费能力因素是实验前后和实验终结的重要根源,当然这与此次实验安排中未能将农业产品供给的季节性集中现象纳入实验考虑有重要关系。在不断的学习中,农户经验不断累积,差异化和从某些农业种植行为的退出成为农户的具体选择。总结而言,尽管在历史背景和实施手段层面存在诸多差异,县政建设和YGZ村经历的农村建设运动两者都表现为知识分子与工农群众相结合,是知识分子加强世界观改造,增强群众观点的重要举措;在本文描述的村庄样本上,主要体现为促成家庭土地经营形式的转向,读者可详见表1,以简略观察到YGZ村农户种植行为的转变。

随着1981年YGZ村土地改革(6个生产队开展分田到户,称之为承包地、责任田;沿袭生产队的称呼,YGZ村委会也被称为“大队”),以及“Y县YGZ山区综合治理实验研究”项目的展开,河北农业大学技术指导团队开始进驻YGZ村,对该村发展形成了较大影响。除设立种兔养殖场外,最为重要的是提供了村民更多可选的种植种类,其中最为重要的就是西瓜种植。因有了分田到户之后的自主权,很多村民都选择了转向经济作物,而河北农大的技术指导和引导将村民的种植倾向引向了西瓜和蔬菜种植,但在1990年之前,大部分水浇地还是保持着种植小麦的传统。以H家留存的1980年小麦播种文本记录(为第六队会计),根据其记录小麦种植施肥和灌溉信息可部分反映小麦种植的经营成本,以其记录的“八亩地”、“十一亩地”和“南十亩”3个地块儿的信息为例,分别种植了科繁51、双筌九五、农大139三种小麦。小麦、花生等农作物为抵交公粮(13)中国农业生产者或农业生产单位每年缴纳给国家作为农业税的粮食称为公粮。在最初,公粮的上交必须以规定的粮食种类实物上交;后随着市场交易的逐步推进,实际上公粮也可以以现金抵补。至2005年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第19次会议,通过了“关于废止《农业税条例》的决定”,从2006年开始农民不再需要向国家缴纳公粮了。的主要作物种类(表2)。

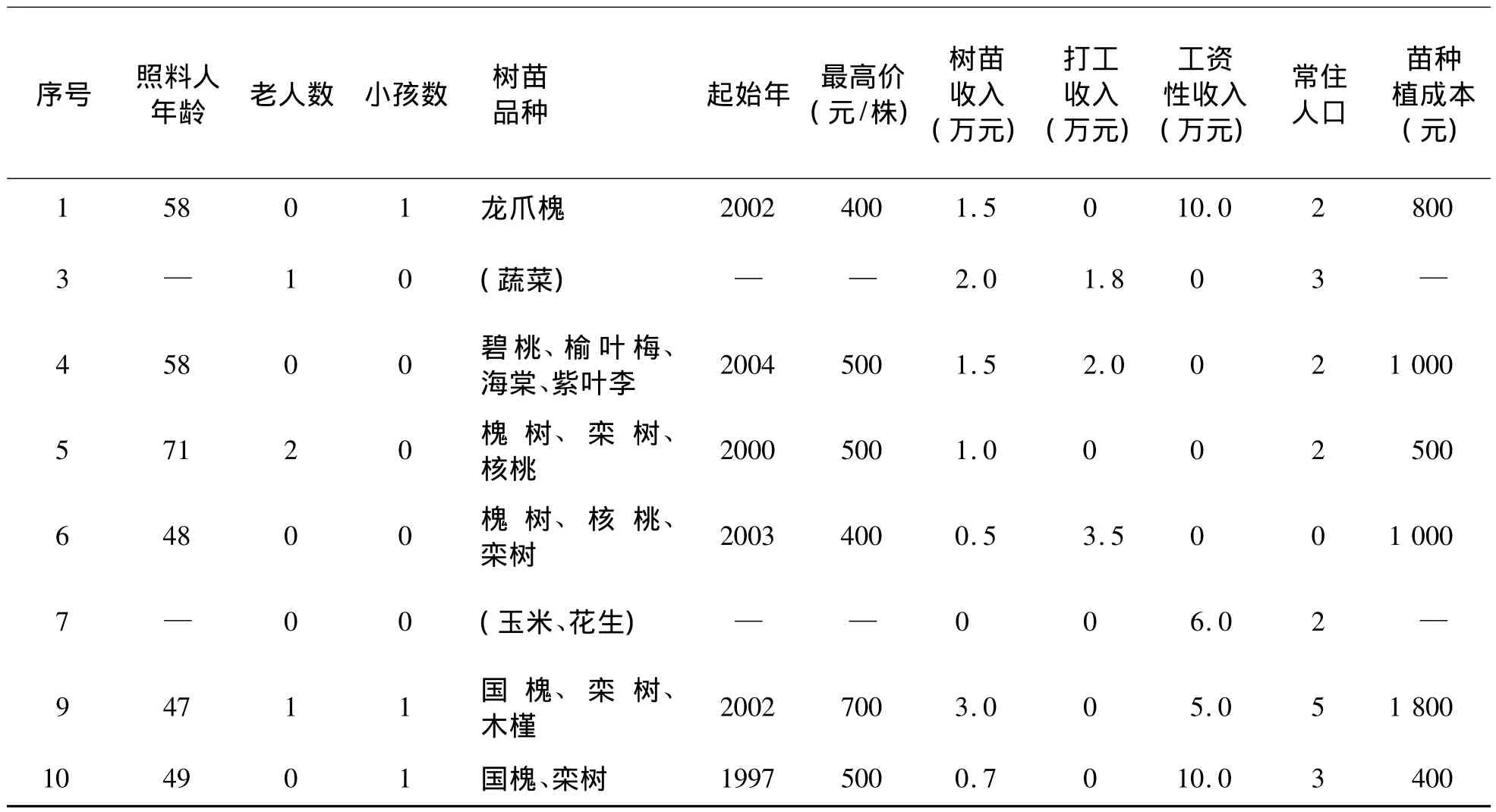

表1 山区综合治理实验研究前后的农户经营基本情况

注:其中家庭5因在1980年至今的期间有比较复杂的“分家”过程,因此未在2014年份信息中予以提示,但提供了其主要收入来源的信息;另,因1980年还处于生产队时期,并无严格意义上的家庭农作物种植面积,本表中以家庭户籍人口数折算;YGZ村土地有水浇地、旱地和自留地的种类区分,在本表中未细分,读者可参见表3。

表2 小麦种植情况统计

表3 农户种植类型与小麦种植问题

在分田到户之后,农地种植种类出现较大调整,从此出现了所谓的专门“种菜”的家庭(1984年有3户被村民冠以这样的名称),村内居民日常也会到这些家庭购买需要的蔬菜。粮食种植开始出现缩减,小麦种植面积缩减最为明显,其原因在于密集的劳动投入和高成本的灌溉费用:YGZ村气候多干旱天气,为满足小麦生长需要充足的水分,需定期抽取地下水加以灌溉,灌溉成本随着柴油和电力价格的调整越来越高,村民觉得种小麦“不划算”。至1990年代,外部力量形成的社会分化大趋势更促成了村民家庭谋生手段的再次选择,外出成为途径之一,也开始了农民离开土地的进程,“做小生意”、外出谋生变得普遍。

河北农业大学在此次试验研究中不仅提供给村民西瓜种植从温室育苗、瓜苗移栽和后期培育过程中需要的技术及肥料配比等技术,而且提供了特定品种的西瓜种子、蔬菜种子,系统地提供种植指导,使西瓜和蔬菜种植在YGZ村得以较快发展起来。但和种兔养殖类似,市场供需状况的变化引致的产品价格下降使种瓜的收益也越来越低。此时农户种植决策开始出现分化和多样化选择,黄瓜、豆角、西葫芦、洋白菜、青椒和土豆等常见蔬菜成为菜农最主要的作物种类。在1990年代中期村内以种植蔬菜为主的家庭最多时达到5家。但由于各年本村菜农和邻村菜农种植种类和收成的波动性,蔬菜价格各年、各季节波动较大,曾经出现价格相对较高时白菜价格为1元3~4斤,而价格低时却会在1元10斤以上。但无论如何该村农地利用方式还是以粮食和蔬菜种植为主,即其主业为农业生产,注重粮食和蔬菜,以种蔬菜卖来获取收入,但其中存在农业生产品种的转变。城镇化建设过程中对经济林木幼苗的大规模需求提供了农村经济收入获取的一种新途径。也正是在90年代中后期开始,小麦种植从YGZ农户的种植列表中消失了。根据走访的家庭统计情况(表2),可以看出从1997年到2002年期间YGZ村农户逐渐开始彻底放弃种植小麦,其根本原因在于缺水,需要“黑日白日的浇地”(需要经常对小麦地进行灌溉),种小麦的收成通常还不够付灌溉的引水钱。玉米作物相对小麦对水分的需求要少很多,出于自家消费和喂养家禽等考虑,还是会少量种植玉米。例如表2列示的8家农户中,有4家还保持着玉米的种植,其主要考虑是为了自家消费,所以种植量一般都不大。从收益角度看,种植小麦年收入也就1 000元左右,亩产量在600~700斤,单价4角到5角钱1斤;玉米的产量也在每亩600斤到700斤左右。尽管随着时间的推移,粮食的价格出现了上涨,但村民表示不会再种植小麦,其原因来自两方面:其一,化肥、灌溉成本逐渐增加,使得收益难以覆盖成本(以水费为例,一季小麦从种植到成熟至少需要浇5次水,每次灌溉的成本通常需要40元到50元);其二,就是小麦种植需要大量的劳动投入,村民认为这种经营所得“还不够功夫钱”。在当下,YGZ村内已经完全没有家庭种植小麦了,全部转向了经济作物:蔬菜(截至当下,村内也仅剩HS一家)和树苗,少量的玉米种植等也是为了自家消费。尽管蔬菜价格在最近几年出现了显著上涨,但YGZ村实际上仅剩1个家庭以种植蔬菜为生,就其收益,以种植豆角和黄瓜为例,1分地大概会有七八百元收入(毛收入),虽然价格上涨了,但种菜实在是一种累人的活计,因此并不会有太多家庭选择留在(或进入)该种植类型。当然,若过多的家庭从事蔬菜种植形成的供给冲击造成的价格下跌、收益下降是另外一个隐藏因素,较早期村内达到5家之后的退出过程就与此密切相关。而更多的家庭实际上已经在诸多的尝试中选择了种植树苗,较少的劳动投入却能带来比粮食种植更多的收益,从这种利益选择决策出发,农业注定在地少人多的北方山村中消逝,如今的冬季到田野中放眼望去,已经很难见到麦苗形成的绿色地块。

四、农村的尝试与改变:从“生存”到“生存”

中国农村的重要改变多从土地开始,YGZ村的改变亦受到土地调整的重要影响。“靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,土是他们的命根”[11],而如今农民身上的乡土气息正在变淡,城市对农村的发展影响日深,农村人离开土地涌入城市,甚至在一些地方形成了“空心化”现象。对YGZ村而言,虽然并未出现“空心”,但也形成了村内家庭从农业生产活动向非农经营和城市部门的转变,决定中国农村命运的城市发展模式引领诸多的农村人离开土地、走出农村,农业生产活动逐渐在YGZ村消逝。与那些空心村相比,该村虽然有大量劳动力流向城市,但土地并未出现闲置:与其地少的天然禀赋相关,但更为重要的是该村农地的料理基本由家内的老人维系,农村的老人依然是劳动力,不仅承担了照顾家庭儿童的职责,同时也维系着土地的经营。特别是在不断的尝试中,YGZ村村民选择了种植景观树苗的土地经营方式,除却种植初期的劳动投入,其他时间的劳动投入强度都很低,并不需要太多的劳动力。

土地的占有和使用关系一直是社会结构和社会关系的重要组成,反映在农村发展和农户利益层面就是农村土地调整过程中的行为选择。本文首先从农村生产的组织形式展开记述。对于YGZ村村民而言,耕地面积约束和土地在农业生产中的重要性使农地调整规则具有关键性的意义,在村民话语体系中称之为“分地”,关系着村民的基本社会结构关系[12]。在早期,YGZ村原有3个生产队(1958年),在1960年重新调整时分为6个生产队,以便于管理。1958年开始“大炼钢铁”运动,在村内也开始了村民吃“食堂”的时期(人民公社大食堂)(14)这期间以人民公社大食堂为标志,所有农户及其家庭成员在生产队所设“公共食堂”就餐,劳动不计报酬。,称之为“大锅饭”,这一阶段延续到1961年,之后解体(称为“下放食堂”)。在土地调整层面,1960年基本上是按照人口均分成6个生产队,生产队的归属以家庭居住的片区展开划分,即村东和村西以及村北,田地是在水浇地和旱地之间进行权衡调整展开均分,因此每个生产队内均有旱地和水浇地。虽然生产队以家庭住址的分布展开划分,但土地并非单纯按照邻近来进行归属:一方面,生产队和土地位置基本是按生产队人员的自然分化安排;另一方面,出于土地质量、水浇地和旱地的产出水平进行调整,需要在其他位置的土地上进行统筹安排。所以,对单个家庭而言,通常会在村子不同的地块上都有自己家承包的责任田。而在这之后的土地调整都是在生产队内展开,1960年到1981年期间为生产队时期,生产方式以生产小组的形式展开,按照YGZ村划分而来的6个队的组织形式展开农业生产,也就是真正意义上的“生产队”,该体制是大跃进以后农村地区生产队成熟的分配体制。在这一阶段内,家庭的生产方式就是在各自归属的生产队内“挣工分”,按劳积分。积分方式为:男整劳力10分/每天,女整劳力7.5分/每天,半劳力需要生产队长等进行评分,各不相等;以调查中获得的信息,男性儿童在大概13周岁时开始在队内上工,其工作主要是在学校放假之后割草、摘豇豆等,开始工分为2.5分/每天。从工分的兑换讲,生产产出会根据全生产队人口分出一部分,剩余部分依照工分记录按劳分配,在1960年代,基本上是“人5劳5”(15)即扣除需提交给国家和集体的粮食,剩余部分分配规则为生产队集体人口口粮占50%,剩余50%按照工分分配至各家庭。后调整为“人7劳3”;至1970年代,再次进行调整,实行“人8劳2”的分配比例。到1980年代就步入了责任田时期,分田到户。关于工分和按劳分配的“大锅饭”形式所导致的效率损失已有诸多研究[13-14],此类研究关注按劳分配试验对效率损失以及公平社会建立的作用渠道和效果分析,认为工分分配比例的调整是农村发展和生产成果分配的博弈结果。具体讲,在农村集体经济组织中,工分的基本类型可以分为生产用工、基本建设用工、福利事业用工、干部补贴工和其他用工5类[15],本文所提及的工分分配则主要指向农业生产用工,指农民直接参加生产队范围的集体劳动而获得的工分,由生产队记工员每天收工后记录社员的“工分”,并在分配过程中根据该记分进行分配。然而,工分制体制下的按劳分配方式导致了农业生产效率的极大损失,不利于公平社会的建立,“磨洋工”、“出工不出力”等情形成为普遍现象,以至于农民劳作积极性难以调动,制约了农业产出效率。正是为扭转这种低效率生产活动,才促成了后来的土地使用方式和权利安排的再调整。

至1981年,家庭联产承包责任制的大势已经确立,YGZ村也在该年展开了分地运动。包产到户,称之为“承包地”、“责任田”,农户承包集体组织的农地,承担向集体交付规定产量产品的责任,后由生产队上交国家征购任务,提取集体公用部分,再按工分向农户分配所得(生产队按农户上交产量计算工分)。在保留土地集体所有的前提下,以农户家庭为独立的经营主体,经营成果与劳动报酬直接挂钩,简单而言就是“交够国家的,留足集体的,剩下的是自己的”。在YGZ村,6个村组中第一队到第四队在1981年分地,第五队和第六队是在1982年分地。而在需要调整的承包地(包括水浇地和旱地)之外,还有一部分特殊的地称之为自留地,最开始为每人口4厘地,用于家庭自给菜地,这一部分土地是在生产队分地之前进行调整的(1978年粉碎“四人帮”之后),在后来的土地调整中略有增加,至每人口8厘地。从1982年分田到户之后,规定为每5年重新分地,因此在5年期间内出现户口迁出(出嫁到其他地区)或死亡的人口就不再有土地,加入本村的人也就有了土地,但土地的重新分配和调整都是在队内展开,调整依据也是根据户口登记人数、水浇地和旱地的分配则根据产量平减。至1996年,YGZ村开展了第四次调整,此次调整的一个目的是配合Y县冬季蔬菜大棚推广实验的开展,也就是为了推进地方政府的农村经济建设才调整分地的。发展大棚种植蔬菜是县里提出的富民举措,但开始人们并不太愿意种,为了应付政治任务,村委会分配至每个生产队必须有:在实施当年,该村每一个队需要建设3个大棚(其中五队和六队为2个)。对于每一个大棚,村委会给接受任务的家庭提供所需土地(水浇地)用于构建蔬菜大棚,而种大棚的家庭自身负责大棚架、大棚覆盖塑膜以及其他材料的购置和维护。为提高种植的积极性,对家庭投入给予部分支持或补偿,村委会实际提供的土地面积为1.5亩,大棚本身需要的占地面积实为0.5亩,其余1亩土地则作为额外补偿提供给种植大棚的家庭7年的免费使用权。此部分土地由村委会从各队土地中抽取出来,专门用于完成大棚种植推广这一政治任务,在承诺的土地使用期到期之后将返还来源家庭。恰在这一时期,国家提出了土地使用权30年不变的土地政策,土地承包期30年的概念源自1993年国家将施行家庭承包经营责任制写入宪法,为保障其顺利实施而提出的“在原定的耕地承包期到期后,再延长30年不变”的政策。但在YGZ村这次土地调整政策变中,部分村民并不愿意,而村委会在抗议声中并未提供什么解决措施和说法,一直没有后话,就这样不了了之了,稀里糊涂的30年的土地调整政策就此延续至今,因此YGZ村在1996年重新调整之后就再未重新调整过。从外部影响看,这与较多劳动力外出打工并不在乎土地的未来调整问题有一定关系,但相应的,对于已经归属为自己的土地却十分珍惜,并不会让其荒废;简而言之,YGZ村民并非放弃土地。但30年的期限导致的是一代人甚至两代人将面临无地的境地,当这些人成长起来,又怎么会将自己的足迹保留在农村的土地上?与之相应的,这样的土地政策更加速了YGZ村劳动力的外流,人们开始普遍地外出务工、做生意,农村人离开土地,找寻新的生存方式。

与生存方式改变相伴随,形成YGZ村劳动力向外流动和经营活动转变的另一重要因素就是工资水平的变化。根据在YGZ村访问中获得的信息,在1980年代初就已经出现在外打工的人员,主要集中地为北京。在此时点之前的在外务工或工作人员主要是本村服兵役退伍军人转业(在农村“当兵”是走出去的一种可能渠道)。根据调查获得的信息,在1984年外出务工(务工地北京)的工资水平为2元每天。随后的年份随着改革的进一步推进和经济水平提升,工资水平也逐渐上涨:1986年为5元每天,至1987年、1988年已经达到每天10元以上,并因不同的雇主(也就是通常所讲的不同的包工队)、不同行业有所差别。此处提供的工资水平是针对“小工”而言,即在工地现场的杂工,如沙石搬运工等;与之相对应的是“大工”,也就是通常讲的泥瓦匠和木匠等(木匠的工资一般相对泥瓦匠略高),相对小工其工资水平通常高出约25%。对YGZ村民而言,建筑业是其主要进入行业,因此泥瓦工和小工为其主要类型。在1988年到1994年期间工资波动很小,基本维持在每天10元左右。在这一阶段,也是YGZ村家庭由粮食种植向经济作物种植转变、由土地经营向外出务工转变的重要时期,依靠外出务工,家庭基本可以实现每年积攒下近2 000元收入,而相同时期内,种植农作物的年收益仅为1 000元左右。从1994年开始,该村外出人员获得的劳动工资水平开始缓慢上升,基本每年会有1元到2元的涨幅,这一状况一直延续到2004年,达到30元每天(与之相应大工的工资为45元每天)。正如前文所述村内家庭基本在1997年到2000年期间逐渐退出小麦种植,劳动力从农耕活动中脱离出来,外出务工开始变得普遍。从2004年开始,农民工工资进入快速调整期,小工工资从2004年的30元每天到2012年的100~160元每天,年平均涨幅在10元左右,工资的增加在其中几个年份亦出现20元的工资向上调整的状况。由于村民跟随的包工头不同,各年内工资水平亦有差异。以2008年为例,小工工资基本为70~80元每天,2011年为60~80元每天,而在2012年为100~160元每天。工资差异的扩大与工种变化有重要关联,如建筑业中较早的建筑工主要是建设民居,与之相应,分化出来的新工种是古建(仿古建筑建设)以及古建中伴随的油工(其工作是为古建筑提供油漆彩画服务),古建工种不论是小工还是大工,其工资都要高出一些。就本地劳动而言,在较早期(2002年之前),并不存在较为明显的本地务工市场,因此也难以提供本地劳务工资水平;在这一时期,村民间主要通过“帮工”形式形成劳务的兑换,互相帮忙是相邻需要本地劳务时的传统选择,本地劳务通常包含盖房、收庄稼(如早年的收麦)以及其他零碎劳动,家庭之间通过乡邻关系提供劳动。通常而言,帮工最开始源于亲戚间的互助行为,对一些没有劳动力或贫困家庭的援助提供了最初的免费的劳动力,而通过社会互助或称之为“人情”的观念形成反馈,就形成了完整意义上的帮工,这种形式在YGZ村一直延续到2000年以后,因此在接下来记述的“出树苗”形式的本地市场出现之前,并无完全意义上的本地劳动出租,因此也就没有本地劳动工资。2002年之后随着景观植物的种植,本地开始出现较多的本地务工机会,也就是“出树苗”(实际上在苗木养殖发展初期,其相应劳动方式也以乡邻的“帮忙”情形居多,即通常会请帮忙的人做客吃饭,而非提供现金报酬)。树苗的买卖量通常都较大,而每个家庭本身无法短时间内完成苗木转移的工作,因此这些成本和工作一般就由树苗的买方负责,他们会在村内召集相应的劳动力并付予报酬。这种类型的本地务工通常以同期的在外务工工资为基准进行调整。2007年出树苗的工资基本为90元每天,2008年约为100元每天,略高于长期在外打工的工资水平,因其存在由“临时”性带来的劳动工资溢价,也就是说在外打工的工资水平是本地工资水平的基准,其调整受农民工工资水平变化的影响。只不过此类工作都属于偶然发生的劳动需求,其收入具有明显的不确定性,若没有人来买树苗,就不会发生。至2010年,移植苗木的工资定价方式开始转变,按劳分配方式出现,即按照所移植的苗木的种类和数量进行定价,例如直径30公分的龙爪槐树,从地里挖掘出来整理到运输车上给予劳动者的报酬为50元每棵,一般来讲每天平均每人整理的树木可以达到5棵左右,因此其日工资收入可以达到200~300元。只是该类劳动通常是以半天为单位计算,因为小规模的交易通常只需要半天即可完成。综合而言,本地劳动工资水平较之在外务工有小幅溢价,但由于其工作仅属于偶尔发生事件,因此工资水平的可比性存在疑问,因为并不会存在专门以本地务工方式获得劳动收入的家庭或个人,本地务工是农闲之外的劳动补充。农民们在不同时期形成了不同选择,从粮食作物到经济作物,从农地到林地,从种地到打工,该村的要素配置和人口变迁都发生了较大变化。本地务工对劳动力配置的补充亦可视为再一次的尝试,但无论何种选择,农村的人都是在市场价格变动和土地收益改变的动态过程中不断寻找新的生存方式。

现阶段,景观植物树苗种植为YGZ村民的重要收入来源,树种从短期培育植物向多年期树木的转移亦反映了农户试验性调整的过程。接下来本文对种植品种、劳务付出等情况进行简单介绍。首先,从树木品种看,主要分为多年期树木和短期培育景观树苗,前者主要品种为国槐、桧柏、桑树、白皮松、雪松、油松、柿子树、杏树、银杏等,后者主要是黄杨(大叶黄杨、小叶黄杨)、五角枫、尾毛(音)、栾树、小菠(音)等。其次,从树木种植品种的转变讲,在1997-2005年间,树苗树种种类主要以短期培育景观植物为主,原因主要是收益周期短、见效快,而且当时的市场情形允许大规模种植。随着市场需求的变化(城市建设过程中对景观植物需求的下降),加之农民收入来源再次转变,比如外出务工成为最为普遍的谋生形式,需要常年照料(包括培育、移栽、种植和寻求销路等一系列活动)的短期培育类景观植物逐渐不再受到青睐,与外出务工相伴而生的劳动力投入约束则强化了YGZ村民从短期培育品种向多年期树木种植的转变,因为多年期树木的照料工作具有劳动投入低且不需要随时照看的特点,在家的老人即可完成。最后,从农村家庭收入来源的构成看,树苗种植提供了家庭收入的补充形式,可以更有效率地增进收入。表4提供了调研中部分家庭树苗种植情况,其中需要抚养的老人和小孩数量一方面体现了对青年劳动力的约束作用,另一方面却反映的是老人作为家庭劳动力的补充作用:在农村老人也是劳动力。从树苗收入和打工收入两者的匹配看,树苗种植行为可以在打工获得收入的同时形成对家庭收入的补充,成为提升收入水平的重要来源之一。

表4 农户家庭树苗种植情况(2012年)

五、结语

YGZ村依然还保持着小农经营模式,只是其粮食种植行为和农产品生产活动基本已经淡出了主营活动范畴。在该村庄的发展和转变过程中,与道路选择相伴随的特征事实有:明显的农业生产品品种的转变、土地调整、城市建设过程中的劳动力外流以及粮食价格调整等。新生代的农民和新时期的土地,引导村民不断新尝试。务工经济已经形成主体发展形式,但与空心村不同,该村的村民并未放弃土地,干中学、干中试,不断在被实验和实验中探寻自己的生存途径。

时至当下,YGZ村民已经基本放弃了粮食种植活动,转为经济作物蔬菜和景观树苗,但自2012年开始,YGZ村民或将又需要面临一个新的选择。YGZ村树苗的销路在2012年出现了较为显著的“难出”(需求下降,销路受阻)状况。城市建设是景观植物需求的来源,而局部城市建设的停滞或者转型导致这种需求减弱。这种转变将需要YGZ村民在谋生手段上再一次选择。从1990年代开始,外部力量形成的社会分化大趋势已经对YGZ村产生了深远影响,外出成为普遍选择,“做小生意”、外出谋生变得平常。在其中,脱离土地的经营主要为两类:其一,本地化的非农业经营,例如贩卖猪肉、开便利店(“小卖部”)、买卖布匹、制售挂面等;其二,选择离乡务工或在外做生意,能够经营长久生意的那些家庭基本都实现了举家外迁。但不管如何,人们从来没有放弃过土地,放弃的只是传统的粮食种植。

本文的记述和发现给予我们一个对中国农村真实的现实进行观察的可行视角,对YGZ村发展轨迹转变的描述具有重要的理论意义。其理论含义在于:其一,验证了农村是可以被改造的思想,且农村发展问题分析应从农户的选择开始。在舒尔茨之前,农业要不要发展和能不能发展是有争议的,舒尔茨反驳了这种观点,指出农户是具有真不可分性的农业生产基本单位[16]。其二,农村发展具有对资源禀赋的依赖性。弗农·拉坦是资源禀赋诱导技术变革理论的主张者,认为农业技术变革不独立于发展过程[17],是人们对资源禀赋变化和需求增长的一种动态反应。与之有所差异,在本文的记述中可以观测到的是,禀赋条件并非单纯通过技术变革诱致农村发展,而是会形成农户理性选择的可能改变,追求利益最大化或者成本最小化并不单纯考察土地的产出,而是以家庭为单位综合分析劳动力的配置和经营方式选择,如年轻劳动力外出务工,老年劳动力在家照料土地。其三,经营方式的多样化趋向是农村发展的未来,统一化的政策安排并不能实现农村的可持续性发展。农户发展方向的集中或选择的雷同通常面临市场波动的巨大影响和考验,正如前文描述的集中种菜导致蔬菜价格下降严重、增产不增收,最终的结果也必然是对某种经营方式的放弃和对更多经营方式的尝试,不断的试验和从生存到生存的改变才是农村得以延续的根本。

农村的未来在哪里?这依然是一个需要严肃回答的主题。在当前中国户籍改革提上日程的情景下,我们并不能仅仅从一个户口簿开始,农民的问题,已经来到城市的、即将来到城市的、还留在农村的、未来还会回归到农村的那些农民何去何从?这一系列都和农村的未来密不可分。在此处,本文根据对YGZ村的记述和中国城市与农村关系调整的大趋势,作出如下几种可能的村庄未来面貌的描述:其一,土地的集中,在这一条道路上,一方面要考虑是本地人还是外地人主导的土地集中;其二,提供外部生存的可能性,农村成为人口的一种归宿。而从以上两种形式出发,未来的YGZ村或将面临死去,或会迎来第二次繁荣,而更多的可能则是生长在村子里的原住民们重建村庄。如今,“故乡只有冬,再无春夏秋”,不知已经成为多少农村人的感受,但至少村庄还未消逝。

[1]周靖祥,周靖英.以问题意识审视调查与研究[J].重庆大学学报:社会科学版,2015(1):106-119.

[2]黄宗智.小农户与大商业资本的不平等交易:中国现代农业的特色[J].开放时代,2012(3):89-99.

[3]周靖祥,侯新烁.内陆地区农村发展道路选择:以云南省师宗县为例的实证分析[J].中国社会科学院研究生院学报,2014(6):30-40.

[4]周靖祥.土地权利再配置的时代难题[N].上海证券报,2013-03-25(04).

[5]温铁军,董筱丹,石嫣.中国农业发展方向的转变和政策导向:基于国际比较研究的视角[J].农业经济问题,2010(10):88-94.

[6]宋恩荣.晏阳初文集[M].长沙:教育科学出版社,1989.

[7]王先明,李伟中.20世纪30年代的县政建设运动与乡村社会变迁[J].史学月刊,2003(4):90-98.

[8]任金帅.近代华北乡村建设工作者群体研究[D].天津:南开大学,2013.

[9]马东玉.梁漱溟传[M].北京:东方出版社,1993.

[10]崔慧姝.梁漱溟乡村建设运动及其争议研究[D].天津:南开大学,2012.

[11]费孝通,刘豪兴.乡土中国[M].上海:生活·读书·新知三联书店,1985.

[12]陈心想.一个游戏规则的破坏与重建——A村村东调田风波案例研究[J].社会学研究,2000(2):45-50.

[13]梅德平.中国农村微观经济组织变迁研究——1949-1985,以湖北省为中心的个案分析[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[14]梅德平.60年代后农村人民公社个人收入分配制度[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,2005(1):99-103.

[15]李屿洪.农村人民公社收益分配研究[D].天津:南开大学,2013.

[16]舒尔茨.改造传统农业[M].北京:商务印书馆,1987.

[17]速水佑次郎,费农·拉坦.农业发展的国际分析[M].北京:中国社会科学出版,2000.

(责任编辑 傅旭东)

Depressed agriculture and stable village

HOU Xinshuo1,2

(1.School of Business,Xiangtan University,Xiangtan 411105,P.R.China;2.China Urban and Rural Research Team,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,P.R.China)

Owing to the development of urban areas, rural area in China is changing fast.Based on some memory and surveys of the YGZ village in north China,this paper shows that what has been depressed is the agriculture but the village itself is not.Investigation shows that the YGZ village is still maintaining a small-peasant economy model, but with grain production activities been out of the main activity category, that state is closely connected with the transformation of agricultural raw product, the land adjustment, urban development and grain's price change.Non-farming job in urban sector has been become the main type of rural economic development,away from the village, countrymen are earning their life in the urban.However, unlike the hollow village, people in the YGZ village haven't given up the land, through learning by doing, trying in doing, they are seeking their own survival roads.Up to now, villagers in the YGZ village may need to face another choice.How is the future of this village?It still needs to study continuously.Meaningfully, the investigation method taking by this paper,starting from the analysis of typical events, is still an effective way to follow-up studies.

rural development;change of village;rural experiment

F323

A

1008-5831(2015)04-0001-13

10.11835/j.issn.1008 -5831.2015.04.001

欢迎按以下格式引用:侯新烁.消逝的农业与并未消逝的村庄[J].重庆大学学报:社会科学版,2015(4):1-13.

Format:HOU Xinshuo.Depressed agriculture and stable village[J].Journal of Chongqing University:Social Science Edition,2015(4):1-13.

2015-03-25

湖南省哲学社会科学基金项目“人口流向、结构转变与区域增长关系的空间尺度研究”(14YBA357);湘潭大学省教育厅和学校配套科研经费项目“空间视角的人口流向 结构与区域增长”(02KZ|KZ03029)、“经济结构转变的增长效果测度与分析”(02KZ|KZ08058)

侯新烁,男,湘潭大学商学院教师,博士,主要从事区域经济学、农村发展与城市发展、空间计量经济学研究。