江苏徐州城市地质调查需求分析及关键问题

花修权,黄敬军,魏永耀,缪世贤,徐士银,姜 素,张 丽

(1.徐州市国土资源局,江苏 徐州 221006;2.国土资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏 南京210018;3.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210018)

0 引言

城市地质调查工作就是在城市及周边地区或未来城市化地区的特定空间范围内,综合考虑各种地质要素,研究其对城市发展所提供的资源,所施加的约束条件以及城市发展对各种地质要素所产生的影响,为城市规划、建设和管理服务的地质工作(李友枝等,2003)。国外城市地质工作起源于20世纪20年代末期,到60年代末至70年代,欧美发达国家的城市地质工作取得了重大进展,如美国《加利福尼亚州城市地质总体规划》、《旧金山湾地区土地潜力分析》、德国《下萨克森州和不莱梅市自然环境潜力地质科学图系(1∶20万)》、英国的《伦敦计算机化地下与地表地质(LOCUS)》等成果,工作内容涵盖了废弃物处置、水土污染防治、地质灾害风险性评估、地下水脆弱性评价、多目标地球化学、生态地质调查等多种内容的综合调查研究,直接为城市的规划管理服务。

我国的城市地质工作开始于20世纪80年代,2002年后,上海、北京、天津、广州、杭州、南京等城市陆续开展城市地质调查试点工作,围绕城市发展规划和建设急需,针对城市地下三维地质结构与空间资源、地质灾害与空间安全、地表水土体环境质量以及城市发展环境承载力方面开展调查与评价,建立城市地质数据库和城市信息管理、服务系统,为城市生活规划建设提供基础数据和可视化决策平台,为企事业单位和社会公众提供城市地质信息服务(冯小铭等,2003;金江军等,2007)。如北京围绕战略性资源开展的地下水资源调查评价,其成果应用于解决北京应急供水,为缓解北京水资源紧缺起到了重要作用;上海利用地面沉降监测井网,结合GPS、InSAR、GIS和自动化监测技术,建立地面沉降预警预报系统,为城市防灾减灾提供了重要资料(李烈荣等,2012)。

徐州是江苏省重点规划建设的三大都市圈(南京、苏锡常、徐州都市圈)之一,是江苏地质环境最复杂的地区,岩溶塌陷、采空塌陷地质灾害和区域稳定性问题已影响徐州经济社会的可持续发展。开展徐州城市地质调查工作,其目的是查明徐州城市地质环境条件和地质资源状况,搭建城市三维地质结构模型和地质信息平台,为徐州城市发展规划、资源可持续利用和城市可持续发展提供系统的地质资料和技术保障。

1 城市发展对地质调查的需求分析

1.1 城市规划建设对地质调查的需求

根据《徐州城市总体规划(2007—2020)》,徐州将以老城区和徐州新区“双心”为核心,铜山、利国、贾汪、大许、双沟、郑集为6个重点发展组团及柳新镇、青山泉镇、汴塘镇、大吴镇、茅村镇、大彭镇、汉王镇、三堡镇、棠张镇、张集镇10个镇适度发展的“众星拱月”的大都市空间结构,7条轨道交通成为连结主城区与外围组团间的快速通道。显然,如此巨大城市规划建设,都应以城市的自然地理及地质环境条件为依据。只有精确的、最新的地学信息支持,才能以可持续的方式利用土地和资源,才能有针对性地开展城市规划建设。首先,在徐州城市的布局规划、主导产业选择、农业区划和市政建设规划过程中,均需要地质资源(矿产资源、地下水资源、土地资源、地下空间资源等)作为支撑与优化,城市人口集中、工矿业集中,城市经济与社会的可持续发展需要有足够矿产资源、能源、水资源(庄育勋等,2003),也需要地质环境安全(区域地壳稳定性、岩溶塌陷、采空塌陷、水土污染)等数据资料作保障。其次,徐州正处于由城市自由形成与发展的历史阶段转变为城市依靠地学在内的自然和社会科学进行科学规划与管理,实现可持续发展的大规模建设和快速发展的重要历史转折时期,在查明城市矿产资源、能源、水资源状况及变化趋势的基础上,科学合理地进行城市的规划。

1.2 重大工程建设对地质调查的需求

近几年,城市重大工程建设引发安全事故的报道不断,仅因地铁施工导致的路面沉陷坍塌事故就在北京、上海、广州、青岛、沈阳、大连、杭州、深圳、南京、西安、郑州、南昌等多个城市发生,对地质条件认识不清是主要因素。依据《徐州市城市轨道交通近期建设规划(2013—2020)》,徐州近期规划建设的3条地铁线的一期工程,线路总长67 km,其中地下段60.6 km,地铁沿线不仅地质构造复杂,而且经过的区域多数为隐伏岩溶区和煤矿采空区,是岩溶塌陷、采空塌陷地质灾害高易发区。因此,迫切需要从地学角度论证岩溶地质环境和煤矿采空区对地铁建设的影响及地铁建设可能诱发或加剧的环境地质问题,为轨道交通的安全建设及运行提供科学依据。同样,即将上马或正在建设的观音机场扩建、郑徐客运专线铁路、徐贾快速通道南延段、三环高架等重大工程建设项目,除经过隐伏岩溶区和采煤塌陷区外,还穿越活动性断裂带及废黄河所形成的软土及粉细砂层分布区,由此涉及到区域稳定性、砂土液化、地基不均匀沉降及岩溶塌陷、采空塌陷等地质灾害与环境地质问题。针对上述具体问题,都必须在查明地质环境问题状况及变化趋势的基础上做出科学评价,为每一项重大工程的勘察、设计、施工提供服务和技术参考。

1.3 城市防灾减灾对地质调查的需求

随着城市化建设进程的不断加快,城市建设在单位土地上的集聚程度比以往任何时候都高,如果发生灾害将产生明显的放大效应。徐州自1986年发生岩溶塌陷地质灾害以来相继发生了18起,不仅直接威胁周围建筑物、重大工程及人民群众的安全,而且给社会稳定造成了不良影响。虽然1996年开展岩溶塌陷地质灾害勘查工作,初步查明塌陷发生、发展和分布规律,但由于勘查工作区仅局限于老城区270 km2,而徐州城市规划区内有隐伏岩溶分布区1 800多km2,已有的成果难以为徐州城市规划建设提供系统的岩溶地质信息。徐州是全国重要煤炭能源基地之一,经过130多年的开采,地表已形成170 km2的采煤塌陷地,城市化使过去处在郊野的采煤塌陷地已进入城市区域。虽然,针对采煤塌陷地进行了大规模的土地复垦和地质灾害治理,实施了如铜山柳新、贾汪南湖和商湖等高效农业复垦示范工程,但徐州城市规划区的贾汪、九里、闸河和利国4大煤田分布区域近700 km2,由于采煤历史悠久及乡镇小煤窑的盲目开发利用,对地下采空区分布状况、塌陷灾害现状及发展趋势等迫切需要解决的问题难以提供确切的数据资料。显然,现有的岩溶地质和采空区调查成果资料已无法满足城市防灾减灾对地质调查的需求。

1.4 生态环境保护对地质调查的需求

能源产业、装备制造业、冶金业、建材业、煤盐化工业和食品及农副产品加工业是徐州市6大千亿元主导工业产业,煤炭采掘业对生态环境的破坏众所周知,其他生产加工业也对地下水及土壤环境造成污染隐患,另外大量的工矿废弃地的复垦利用亟需查明地下水及土壤的污染状况及成因。因此,生态环境保护压力很大。煤炭聚集地及其他生产加工企业附近的耕地质量该如何保障、现代化农业发展该如何科学布局、城市规划该如何趋利避害等,都需要土壤地球化学调查评价方面的科学证据。显然,目前仅有的1∶25万土壤地球化学调查成果已不能满足城市环境保护、生态农业发展以及耕地保护方面的需要,缺少重要地区1∶5万土壤环境地球化学调查系统资料,缺少针对生态市建设重点工程等特殊地区的系统环境地球化学调查资料,面对新一轮的生态环境保护要求,难以提出有效的对策建议。因此,查清徐州地区的水土环境质量,评价污染程度,研究地表水-土-气-生元素分布与循环规律,全面掌握各种环境现状及其对整体环境的影响,方能满足生态环境保护的精细化要求。

1.5 “智慧徐州”对地质信息的需求

2007年建成的“数字徐州”使国土资源部门依托共享平台与数字徐州地理空间框架数据,建成基于GIS的国土资源电子政务平台,实现了全市国土资源批供用补查“一张图”和“矿地一体化”管理。叠加城市地形地貌、宗地分布、地价等专题数据,整合公共服务平台中的基础地理、矿产资源利用、土地调查等成果。“数字徐州”已广泛应用于城管、地税、水务、规划、军队等20多个部门,城管部门建立了数字化城市管理系统,通过与数字徐州公共平台资源整合,实现了数字化城市管理的全覆盖;水务部门建立了城市供排水管理地理信息系统,将水源、管网、用户的地理位置与属性信息相结合,对排水、供水、污水处理实时监控。但是,徐州市地质信息数字化明显落后于其他基础信息,不同时期、不同单位完成的地质调查成果的分散保存和管理,以及缺乏资料信息共享、综合利用的机制和手段,使宝贵的地质资料信息无法发挥其真正的价值。

为丰富地理信息资源,拓展“数字徐州”成果应用,徐州市作为“智慧城市”试点城市,推进跨部门、跨县区信息采集、交换、管理和应用,迫切需要将“徐州城市地质基础信息平台”纳入其中,实现城市地质数据资料存储管理、综合分析、三维可视化与信息共享服务等功能,使已有勘查成果实现社会化服务,促进城市管理科学化、精细化,全力建设人口、产业、空间、土地、环境、社会生活和公共服务等领域智能化管理为目标的全新城市形态。

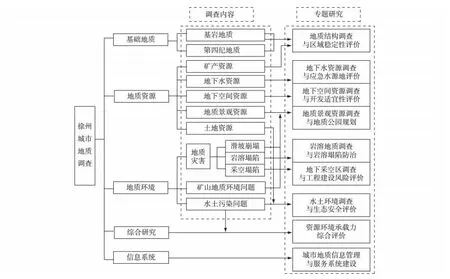

2 城市地质调查内容

徐州城市地质调查工作依据城市的地质问题和社会经济发展的需求而定,即以“地质资源保障与地质环境安全”两大重点部署地质调查工作,从基础地质、地质资源、地质环境、综合研究、信息系统这5个层面上展开,设置地质结构调查与区域稳定性评价、地下水资源调查与应急水源地评价、地下空间资源调查与开发适宜性评价、地质景观资源调查与地质公园规划、岩溶地质调查与岩溶塌陷防治、地下采空区调查与工程建设风险评价、水土环境调查与生态安全评价、资源环境承载力综合评价及城市地质信息管理与服务系统建设9个专题研究(图1)。

2.1 地质结构调查与区域稳定性评价

围绕基岩地质、第四纪地质及区域稳定性等方面开展调查,查明基底及第四纪松散沉积物的地层岩性及空间分布特征,查明活动性断裂的类型、活动强度及空间展布,查明隐伏岩溶区上覆古河道分布及所形成砂土的展布特征。在以往第四纪地质研究基础上,建立第四系结构与第四纪沉积环境演化模式,构建三维地质结构模型。通过三维可视化技术,使具有时空分布特征的地质数据得到直观形象的展现,并为地质资源调查及地质环境调查提供基础资料。

2.2 地下水资源调查与应急水源地评价

围绕水资源应急保障及诱发岩溶塌陷的水动力条件展开调查工作,查明拟作为应急供水的水源地的水文地质条件、资源赋存状况,查明隐伏岩溶区岩溶水的补径排条件。从地下水系统的角度建立三维水文地质结构模型,进行地下水资源评价,研究煤矿矿坑排水及塌陷对水文地质条件、地下水流场、水质的影响,结合城市供水规划进行地下水应急水源地评价。

2.3 地下空间资源调查与开发适宜性评价

围绕地下空间开发适宜性展开调查工作,查明地下50 m内的工程地质条件,查明软土、砂土、岩溶、采空区等不良工程地质层的空间分布特征,构建三维工程地质结构模型。从城市建设角度评价工程建设适宜性,分层次进行地下空间资源开发适宜性评价,提出地下空间资源开发利用规划建议。

图1 徐州城市地质调查工作内容与专题设置结构图Fig.1 Structure diagram showing work content and project setting during the urban geological survey in Xuzhou

2.4 地质景观资源调查与地质公园规划

围绕地质遗迹及山体资源展开调查,查明地质景观资源的分布、类型、规模与景观特征、保存与保护现状,查明采矿等人类工程活动对地质景观资源的破坏程度,从地质景观资源的科学性、美学性、科普性及可开发性等方面进行地质景观资源评价。结合旅游规划,进行地质公园建设可行性评价。

2.5 岩溶地质调查与岩溶塌陷防治

围绕岩溶塌陷诱发的3大要素展开调查,查明岩溶发育特征及岩溶塌陷现状、上覆第四纪土层结构特征、岩溶水开采及水位演变特征,研究岩溶塌陷与岩溶发育程度、上覆土层岩性、岩溶水水位之间的关系。进行岩溶塌陷易发性评价,结合城市发展规划,提出岩溶塌陷地质灾害防治对策建议。

2.6 地下采空区调查与工程建设风险评价

围绕贾汪、九里、闸河及利国煤田展开调查工作,查明煤矿采空区的空间分布特征、采空塌陷时空演变及其危害,构建采空区三维地质结构模型。在采空区稳定性分析的基础上进行采空塌陷风险性评价,提出采空塌陷地质灾害防治对策建议。

2.7 水土环境调查与生态安全评价

围绕地下水及土壤环境展开调查,查明土壤、浅层地下水地球化学特征及存在的主要环境地球化学问题。以农田生态地球化学调查数据为基础,开展耕地质量地球化学评价及重要农业规划区水土环境适宜性区划评价,为水土污染防治、耕地质量管护、特色生态农业发展提供技术支撑和科学依据。

2.8 资源环境承载力综合评价

系统分析城市资源禀赋与环境本底,进行资源环境承载力综合评价研究和探索。资源环境承载力综合评价是以相关资源、环境要素为主要限制因素,确定地质资源、环境承载能力综合评价对象,建立资源环境承载力评价指标体系与评价方法,在土地资源、水资源、矿产资源、水土污染、地质环境等单要素承载力基础上,开展资源环境承载力综合评价。从地质资源环境承载能力角度,结合徐州城市规划区经济社会发展现状与趋势,提出国土资源优化配置对策建议。

2.9 城市地质信息管理与服务系统建设

利用GIS的三维空间建模技术和大型数据库技术实现对所有信息的标准化存储,集中管理,同时基于海量数据库开发地质信息的开发应用平台,进而通过硬件配套建立三维城市地质信息管理与服务系统。采用系统工程、面向对象软件工程、原型法等设计思想和设计方法,以先进性、实用性、安全可靠性、开放性、易维护性及可扩展性等为开发原则,实现系统的标准化、可视化、网络化、集成化。

3 城市地质调查中的关键问题

3.1 地下水资源约束与应急供水保障

徐州是全国40座严重缺水的城市之一,地表水以降雨为补给水源,河流大多为非畅流型的人工控制蓄水河道,全市多年平均水资源总量为35.3亿m3,人均403.1 m3,正常年份全市缺水15亿 m3,干旱年份缺水达40亿m3,水资源短缺已成为徐州社会经济发展的重要制约因素。鉴于此,徐州一直将地下水作为城市供水水源,是江苏省唯一仍将地下水作为城市供水的城市。但是,岩溶地下水的不合理开采,导致岩溶塌陷地质灾害濒发,直接经济损失达3 000万元。同时,由于岩溶水直接接受降雨和地表水作为补给,大量的工业废水通过沟渠直接渗入岩溶含水层中或先渗入到低洼地段的潜水层中,随后通过补给天窗渗漏到下覆岩溶含水层,造成岩溶地下水污染。如南郊七里沟水源地自2000年受徐州市农药厂四氯化碳污染以来,至2001年,水源地内53口水井中发现四氯化碳,污染面积达17.5 km2,四氯化碳体积质量最高达3 909.2 μg/L(国家饮用水质卫生规范要求低于3 μg/L)(韩宝平等,2004),造成该水源地关停至今未再利用。因此,徐州城市地质调查不仅要从地下水类型、水量、水质、分布特征及可利用程度等方面开展地下水资源调查工作,查明各含水层的水文地质条件、地下水资源赋存空间的分布特征,分析地下水水位、水质动态变化规律,评价地下水资源,而且要建立岩溶地下水溶质运移模型,找出其迁移规律,污染物迁移速率,并结合城市规划区供水规划方案,论证七里沟等水源地应急供水状态下,岩溶塌陷或水质污染的防控对策,为徐州城市供水安全提供保障。

3.2 岩溶区地下工程风险与灾害防控

随着城市发展规模的不断扩大,城市建设用地资源供给与需求的矛盾日益凸现,城市建设呈现“上天”、“入地”的趋势,“上天”指各类高大建筑不断兴建,“入地”指地下空间大规模开发利用。但是,在城市地下空间开发建设过程中,肯定会引起周边地质环境的变化,当这种变化达到一定程度就形成各种城市地质灾害(李安宁等,2011)。徐州城市规划区地质条件复杂,隐伏岩溶分布区1 800 km2,在以往的城市建设中,隐伏岩溶给建筑工程的地基处理带来很大影响,轻则造成漏浆现象(1998年白云大夏施工时遇溶洞漏浆,单孔注入水泥400多t),重则造成基桩下沉(1996年徐州电业局大楼施工时钻孔坍塌,紧邻已建大楼基桩瞬间下沉10多cm)。徐州自20世纪90年代后期开始建设地下过街通道,目前已建成一定数量、规模较大的地下商业街、道路、隧道、停车库、娱乐场等,地下空间的利用已达到一定的规模,随着徐州城市轨道交通开工建设,隐伏岩溶区的工程建设将带来更多意想不到的工程地质问题。因此,徐州城市地质调查不仅要从岩土体类型、物理力学性质、特殊土体的分布特征及地下空间利用等方面开展地下空间资源调查工作,查明各工程地质岩组的工程地质条件,分析不良工程地质层的发育程度及空间分布规律,进行工程地质条件评价。而且要从岩溶地质环境条件、岩溶塌陷发育分布特征及人类工程活动等方面开展岩溶地质调查工作,查明岩溶发育特征、水平与垂向分布规律,研究岩溶发育对不同层次的地下空间开发利用的影响,结合城市发展规划及地铁等重大工程建设,分层次进行地下空间资源开发适宜性及岩溶塌陷风险评价,为地下空间资源开发利用安全提供基础数据。

3.3 采空区建设用地适宜性与风险评价

徐州是全国重要煤炭能源基地之一,煤炭资源为江苏及周边地区经济发展作出了重大贡献,但煤炭资源的大规模开发利用也给徐州城市规划区留下了170 km2的采煤塌陷地。由于土地资源利用愈来愈紧张,一些地区工业厂房和住宅楼不得不选择在老采空区上方建设。但是在地面建筑物荷载作用下,有可能使原本处于平衡状态的冒落裂缝带岩体重新“活化”,使岩体再次被压密,残留空洞再次冒落,导致地表产生残余移动和变形,依据残余移动和变形的大小,地表新建建筑物将会产生不同程度的破坏(李斌等,2012),塌陷地稳定性评价是对塌陷地进行开发利用的前提条件。因此,徐州城市地质调查要从采空区形成的资源条件、矿产资源开发利用及采空塌陷的分布特征等方面开展地下采空区调查工作,查明地下采空区的空间分布、采空塌陷的时空分布特征及其影响范围、危害及造成的损失。要从采空区失稳破坏及导致地面塌陷的机制入手,进行采空塌陷易发性评价,并结合城市规划,针对城市未来建设发展重点区域,在采空区稳定性分析的基础上进行采空塌陷风险性评价,建立采空区及采空塌陷信息管理系统和监测网,为矿区灾害综合治理、土地综合利用等提供对策依据。

3.4 塌陷地复垦土地质量与生态安全

采煤塌陷地是徐州重要的土地后备资源,复垦和综合利用是保持耕地总量动态平衡的重要手段。徐州自20世纪80年代起进行复垦治理和利用,针对无积水浅层塌陷的旱地塌陷区,利用机械施工进行推高垫低、修复整平并改进水利条件,恢复耕作条件进行种植,建造农业示范区;针对少量积水的大面积塌陷区,利用机械施工进行挖深垫浅、治理平整,连片开发,建设农业综合开发区(崔文静等,2007),至2005年共复垦采煤塌陷地47.28 km2,土地复垦率28.35%。但塌陷地通常采用“以废治废”的复垦方式,存在二次污染问题,如利用煤矸石回填复垦,由于煤矸石中含有大量的S元素,容易与水作用产生与矿井水类似的酸性水,造成土壤pH值过低,影响植物生长;利用粉煤灰回填复垦,可能造成土壤中Cu、Pb、Cr、Hg等重金属污染;城市垃圾、江河湖塘污泥充填复垦虽可改良土壤,但含有重金属(Cu、Pb、Zn、Ni、Co、Cr、Hg、Cd、Mo 等)、毒性有机物(多环芳烃、氰化物等)和细菌等微生物,使用前的无害化处理不当或用量控制不严,易造成环境二次污染(黄敬军等,2009)。因此,徐州城市地质调查必须从水土地球化学背景、污染状况等方面针对塌陷地复垦土地开展水土环境调查工作,查明不同塌陷地复垦土地的土壤及浅层地下水地球化学特征,研究塌陷地内煤矸石等回填物对土壤及地下水的影响,进行塌陷地复垦土地的耕地质量评价,为徐州耕地质量管护、特色生态农业的发展提供技术支撑。

3.5 信息系统构建与“智慧徐州”融合

信息化已经成为城市地质工作的主流模式,其中重要内容就是建立一个集基础地理、基础地质、工程地质、水文地质、环境地质等多源、多尺度、多参数三维地质数据输入、管理、分析、可视化、网络发布等功能于一体的城市三维地质平台,满足城市三维地质调查数据管理、分析、评价等多方面的需求,为工程技术人员提供一个数字化、网络化、智能化、可视化的城市地质信息平台,为城市规划、建设与管理以及企事业单位用户对地质信息的需求提供一个基础服务平台(金江军等,2006)。因此,徐州城市地质调查将建立城市地质数据库和城市信息管理与服务系统。同时将“徐州城市地质基础信息平台”纳入“智慧徐州”建设中,建立徐州的“数字地质”,使“数字徐州”由地表进入地下,可以自由地对地下地质结构、空间信息进行浏览、查询、检索、分析和综合,并利用系统所提供的一整套国土资源综合管理、评价、决策模型和城市经济建设规划决策模型,可以多层次、高质量、高效率地获得相关的信息服务及决策支持,从而实现城市国土资源管理与开发利用决策的科学化、智能化和高速化(吴冲龙等,2003)。

4 结论

解决环境问题已成为城市化和城市建设面临的一个热点问题,城市地质面临着新的发展要求和挑战(罗国煜,2005)。徐州作为江苏地质环境最复杂的地区,无论是城市规划及重大工程建设,还是防灾减灾及生态环境保护都需要摸清地质环境状况,构建城市三维地质结构模型和地质信息平台,建立徐州市的“数字地质”,为徐州城市可持续发展提供系统的地质资料和技术保障。

徐州城市地质调查拟在基础地质、地质资源及地质环境调查的基础上,进行地质资源环境承载力综合评价,并建立三维城市地质信息管理与服务系统,解决徐州市水资源短缺、防治隐伏岩溶区塌陷、采空区土地资源利用等地质问题,实现城市地质与城市国民经济系统的融合,全面保护城市地质环境,超前服务于城市可持续发展。

崔文静,黄敬军,韩涛,等.2007.徐州市矿山环境地质问题及防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,18(4):93-97.

冯小铭,郭坤一,王爱华,等.2003.城市地质工作的初步探讨[J].地质通报,22(8):571 -579.

韩宝平,王小英,朱雪强,等.2004.某市岩溶地下水四氯化碳污染特征研究[J].环境科学学报,24(6):982-988.

黄敬军,陈晓峰,蒋波.2009.矿业废弃地复垦中的环境问题及对策建议[J].中国矿业,18(2):51 -53,57.

金江军,潘懋,赖志斌,等.2006.城市地质信息系统及其应用[J].国地资源信息化,(4):16-20.

金江军,潘懋.2007.近10年来城市地质学研究和城市地质工作进展述评[J].地质通报,26(3):366-371.

李友枝,庄育勋,蔡纲,等.2003.城市地质:国家地质工作的新领域[J].地质通报,22(8):589-596.

罗国煜.2005.关于当前我国城市地质研究的认识[J].地质学刊(原《江苏地质》),29(1):1-4.

李安宁,郑桂森.2011.地质工作在北京城市规划建设中的应用研究[J].地质与资源,20(4):316-320.

李斌,邓喀中,牛海鹏.2012.老采空区上方地基稳定性评价[J].煤炭工程,(7):64-67.

李烈荣,王秉忱,郑桂森.2012.我国城市地质工作主要进展与未来发展[J].城市地质,7(3):1-11.

吴冲龙,牛瑞卿,刘刚,等.2003.城市地质信息系统建设的目标与解决方案[J].地质科技情报,22(3):67-72.

庄育勋,杜子图,李友枝.2003.支撑城市可持续发展的地质调查工作[J].地质通报,22(8):563-570.