刚果(金)加丹加省科卢韦齐铜矿床地质特征及矿床成因

王洪亮

(华北有色工程勘察院有限公司,河北 石家庄 050021)

0 引言

科卢韦齐(Kolwezi)铜矿位于刚果(金)加丹加省科卢韦齐市区西南部边缘,矿权区面积3.37 km2。矿区位于加丹加高原,地势南高北低,海拔1 375~1 520 m。该矿自1940年开始开采,至1963年结束,最大开采深度约90 m。分析与探讨该矿床的地质特征及矿床成因,对扩大该矿床的找矿远景和找矿方向具有重要指导意义,且有利于区域内类似矿床的研究。

1 区域地质背景

刚果(金)地处中非刚果盆地内,大地构造位置处于刚果克拉通东北部。继石炭世古老基底形成后,开始了大陆侵蚀和堆积过程,至古近纪出现造山运动,并进一步导致刚果河周围地壳的隆起,形成了中非刚果盆地(图1)。

区域出露地层主要为前寒武纪加丹加沉积岩相地层,不整合于下伏的古老基底之上,主要为一套巨厚的海相浅水富镁碳酸盐岩、碎屑岩沉积,区域变质程度较低,以绿片岩相为主,自下而上分为罗安群、恩古巴群、孔德龙古群3个群,其中罗安群是主要赋矿地层。区域地质构造极其复杂,褶皱和断裂发育。刚果(金)一侧未见有岩浆岩出露(Cailteux,2003)。

赞比亚—刚果(金)铜(钴)矿带闻名于世,斜贯于赞比亚、刚果(金)南部,是仅次于南美洲安第斯山和北美洲美国西南部—墨西哥的世界第三大铜矿带。在刚果(金)境内加丹加铜矿带上的铜矿按伴生有用组分分成两大类:一类是与钴、铀及其他金属伴生的铜矿,称铜-钴-铀矿床;另一类是与铅锌伴生的铜矿,称铜-铅-锌矿床(宋小军等,2009;辛建伟等,2009)。

Kolwezi铜矿床所在区域的构造主要由加丹加褶皱-推覆构造带组成,属非洲中部卢菲利(Lufilian)弧形构造带的一部分(赵英福,2011)。卢菲利弧形构造带总体呈NW—SE走向,在刚果(金)境内,主要构造线在Kolwezi—Likasi地区为EW向,然后从Likasi—Lubumbashi转为SE向延伸入赞比亚境内。构造带内次级构造极其复杂,穹隆、残丘、背向斜、推覆构造和断裂极其发育。

2 矿床地质特征

2.1 矿区地层

矿区出露地层比较简单,主要为罗安群及第四系覆盖物。罗安群是该区的主要地层,为一套浅海相的细碎屑岩和变质岩,原岩为白云岩、页岩、黏土岩、砂岩等。罗安群上部(RGS、CMN、部分 SDS、BOMZ)常受构造作用破碎呈沙状、次棱角、浑圆状、角砾状,中下部(部分SDS、BOMZ以及大部分SDB、RSC、RSF、RAT)较为完整。第四系、新近系在近地表广泛发育(图2)。

图1 非洲加丹加和谦比希带地质简图(据 Kampunzu et al,2005)Fig.1 Simplified geological map of the Katanga and Chambishi belts in Africa(after Kampunzu et al,2005)

图2 加丹加省Kolwezi铜矿区地质图Fig.2 Geological map of the Kolwezi copper area in Katanga Province

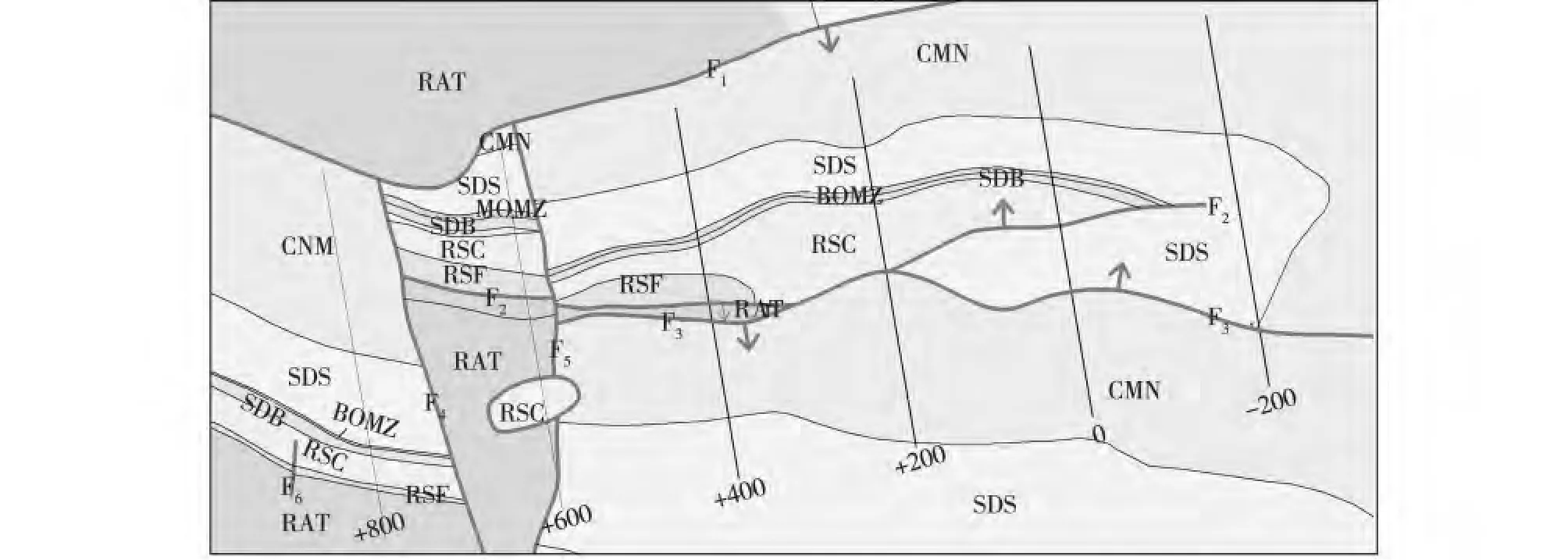

2.2 矿区构造

矿区位于卢菲利弧形构造带之外部褶皱和推覆带的西北端Kolwezi推覆体的南中部,受推覆构造影响显著,主要构造由褶皱以及断裂带组成(图3)。矿区断裂构造发育,有近EW及近SN向2组主要断裂带。近SN向断裂带划分矿区为2个矿区;Nioka Ouest及Kolwezi。两者的矿化强度明显不同,Kolwezi矿区铜矿富且延深大,为主要矿体。近EW向断裂主要由 F1、F2、F3组成,近 SN向断裂主要是F4、F5、F6等。其中F3断裂控制了主矿体的南部边界,出露在X=700线以东,长度>1 500 m,北倾60°~ 80°。

图3 Kolwezi矿区构造纲要简图(据GCM 1∶5 000地形地质图改编)Fig.3 Sketch showing structure outline of the Kolwezi ore district(modified from GCM topographic and geological map at a scale of 1∶5 000)

2.3 矿体地质

2.3.1 矿体特征 矿区矿体呈层状产出,主要赋存于罗安群 BOMZ、SDB、RSC、RSF 及部分 CMN、RAT以及SDS中,总体形态为南部较平缓、北部近直立。圈定出主铜矿体1条,其他较小铜矿体18条。其中Cu1矿体是主矿体,其规模大、形态规整、赋矿层位较稳定。Cu1铜资源量约占总资源量的79.4%。

矿化主要呈细脉、浸染状产出。局部有成矿晚期辉铜矿、成矿后期孔雀石脉叠加。全区矿体可分为2个矿段:Nioka Ouest和Kolwezi矿段,Kolwezi矿段为该区主矿体的主要矿段,矿体总体走向近EW向,倾角较陡,多近于直立。1号矿体由前人采坑及109个见矿钻孔控制,走向长1 450 m,西部出露地表,东部隐伏于地下,赋矿标高:1 399~1 014 m,矿体产状:走向近EW向,东部矿体南翼较平缓北翼较陡,西部变陡近于直立,矿体东部和西部具有分支复合现象。矿体厚度变化不大,平均厚度为75.58 m,厚度变化系数为65%,矿体平均品位为4.13%,品位变化系数为102%,属于较均匀。

2.3.2 岩矿特征 (1)矿石矿物。矿石成分较简单,矿石矿物主要为孔雀石、自然铜、斑铜矿、赤铜矿、水钴矿、水钴铜矿、钴白云石,少量硅钴矿、黑铜矿、黄铜矿,微量硫铜雀石、辉铜矿等;其他金属矿物主要为赤铁矿、镜铁矿,偶见黄铁矿。脉石矿物有钾长石、石英、绢云母、绿泥石、绿帘石、斜长石、黑云母等。各矿石矿物特征如下。

孔雀石:为翠绿色—深绿色,晶体呈纤维状、针状、放射状,粉末状、皮壳状结构,常呈小团块状、似层状、脉状构造出现,脉体可穿切层理,分布不均匀。孔雀石常分布在脉石矿物的颗粒表面或者是充填在脉石矿物的颗粒间隙或裂隙中。能谱分析孔雀石平均含铜55.34%。

硅孔雀石:呈浅绿色,硅孔雀石也是矿石中重要的铜矿物,该矿物多呈胶状、皮壳状、钟乳状、脉状产出。硅孔雀石的X射线衍射图显示,矿石中的硅孔雀石结晶较差,衍射线弱而不清晰,衍射线较少。硅孔雀石常分布在褐铁矿、脉石矿物表面或颗粒间隙、裂隙空洞中。能谱分析,硅孔雀石平均含铜46.55%,钴0.11%,铝1.60%,硅23.34%,氧28.13%。

辉铜矿:铅灰色,风化表面灰黑色;多呈他形粒状、脉状。常沿层理产出而呈似层状、细脉带状构造,同时常见穿切层理的脉状辉铜矿。岩石中的辉铜矿有2种存在形式:一种呈微粒状,粒径一般为0.01~2.6 mm,平行层理断续定向分布;另一种呈脉状,脉中的辉铜矿颗粒相对较粗,粒径为0.2~0.5 mm。辉铜矿形成分2期,早期呈层状产出,晚期呈脉状产出。

自然铜:呈新鲜红铜色,氧化后表面形成氧化膜而呈棕褐色,他形粒状、片状、细脉状。

赤铜矿:呈致密块状、粒状或土状。常与自然铜、孔雀石、蓝铜矿、硅孔雀石、褐铁矿共生。

斑铜矿:镜下鉴定呈浑圆状、水滴状,粒径一般为0.05~0.1 mm,斑铜矿反射色为粉红褐色,显均质性,中硬度,斑铜矿与辉铜矿共生在一起,零星分布在非金属矿物的间隙中。

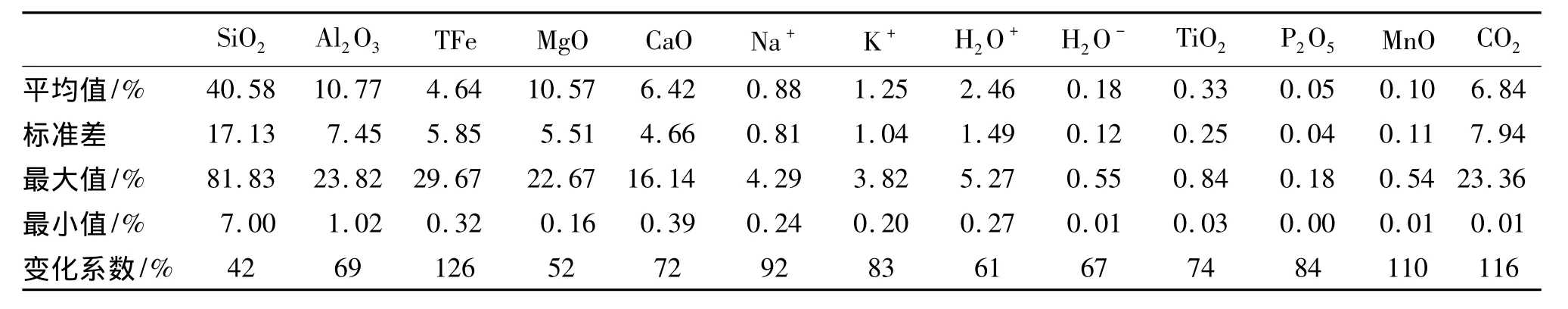

(2)赋矿围岩。对50件赋矿岩石进行了全岩分析,主要成分以 SiO2、Al2O3、MgO、CaO、CO2为主(表1),并且各组分间有一定的相关性(表2)。

表1 岩石全分析各组分统计表Table 1 Statistics of different components by whole-rock analysis

表2 岩石全分析中各组分相关关系表Table 2 Correlation of different components by whole-rock analysis

由表1可知,研究区主要有害成分为SiO2,均值达40.58%,CaO均值为 6.42%,MgO均值为10.57%。由表2可知,岩石中主要成分SiO2、Al2O3与CaO、CO2呈负相关,MgO与各组分间相关关系不明显。

2.4 围岩蚀变

由于区内铜钴矿体的形成与区域变质作用、热液改造等有关,因此产生一系列与之相关的围岩蚀变,主要有石墨化、滑石化、硅化、白云岩化、绢云母化、碳酸盐化等,其中硅化、白云岩化、碳酸盐化与矿化关系密切。

2.5 矿物世代

根据野外观察、岩矿鉴定,建立了主要成矿期次及主要矿物的生成顺序(图4)。成矿世代可划分为早期成岩阶段的初始成矿期、早期成岩阶段的主成矿期、热液改造富集期和表生富集期4个阶段。

(1)早期成岩阶段的初始成矿期:中晚元古时期即罗安时期至孔德龙古时期的同沉积。早期的成岩阶段是矿化初始阶段,但矿化程度较弱,有益的Cu、Co元素富集较少。

(2)早期成岩阶段的主成矿期:铜钴矿化都在随后的裂谷盆地的火山活动和同生断裂活动的成岩过程中继续沉淀,是成岩阶段的主成矿期。矿区在此阶段地质环境以还原环境为主,裂谷盆地中的同沉积断裂是主成矿期Cu元素迁移的有利通道,形成了大量的辉铜矿和少量的黄铜矿、黄铁矿,是重要的层状铜钴硫化物富集阶段。

图4 矿物形成世代Fig.4 Sequence of mineral formation

(3)晚期造山运动及热液改造富集期:早期沉积的矿化地层被多期次的构造切割破坏。与造山热动力有关的热液活动,使原有矿床受到改造,可使岩石中分散的硫化物活化迁移,沿一些构造裂隙充填成矿,矿化阶段和破碎以及裂隙有密切关系。从柱状石英脉矿物的流体包裹体测试获得的温度记录最高达到400℃,它们代表主要的成矿环境是高温,并且埋藏深度大。从相关资料获得金红石的U-Pb测年,确定了晚期的热液运动时间是514 Ma,此次活动与卢菲利造山运动造成的变质有关,热液的活动使得铜矿物再次活跃和富集,并且含有Cu、Co等重要的成矿元素。

(4)表生富集期:地表及近地表的铜钴硫化物矿物,因长期氧化淋滤作用,使铜钴硫化物变为氧化物(或氢氧化物)的同时次生富集。目前矿区已开采的矿体主要位于背斜的轴部,矿体出露地表易于露天开采,以氧化矿,孔雀石、蓝铜矿、水钴矿和钴华等为主,少量赤铜矿、自然铜出现在氧化带下部;矿体的品位高,易于冶炼。

3 矿床成因、控矿因素及找矿标志

3.1 控矿因素

Kolwezi矿区矿体具有明显的层控特征。Cu1号铜矿体主要赋存于BOMZ、SDB的白云质页岩以及RSF的硅化白云岩中,矿体的形态整体与SDB及RSF的形态一致,证明有益的Cu、Co元素最后富集沉淀的位置主要集中在这2个层位中。层控的过程主要存在于成矿的2个阶段:一是早期成岩过程中金属元素的富集;二是在后期的造山运动过程中沿层间断裂热液流体的侵入,萃取有益元素沉淀富集。2个过程与同沉积断裂及层间断裂有密切的关系,这也是矿体层状特征的形成过程。

矿区的构造活动强烈,主要阶段是在卢菲利弧造山运动期。矿区几个重要的地质构造都与之相关:区域性逆冲推覆构造、褶皱构造、开启背斜的轴部断裂群和层间断裂等。各种构造共同控制着矿体的产出形态。

3.2 矿床成因

关于刚果(金)—赞比亚铜钴矿带成因,早期学者一般认为与岩浆侵入热液活动有关,然而随着研究的深入,发现矿化层沿走向与倾向方向稳定延伸。据此,部分专家提出同沉积观点,提出铁、钴、铜等金属是由化学沉积或碎屑形成的。20世纪80年代,有的学者持有裂谷成矿模式的观点,即成矿物质既可能源自上部的火山沉积物质,也可能源自基性侵入岩的地壳深处,由同沉积断层沟通,造成盆地的矿化卤水循环并发生交代作用而成。虽然各学术观点论述的偏向性和角度存在差异,对于成矿流体和成矿物质来源及迁移途径有不同的认识,但均认为同沉积过程是该区Cu、Co等元素最重要的富集阶段(刘运纪等,2011;陈兴海等,2012),后期的热液活动使得矿化得到进一步的富集。

Kolwezi矿区在经过卢菲利造山运动后较好地保存了罗安群的完整岩系,包括矿山组(R2)和迪佩特组(R3),缺失RAT组(R1)、木瓦夏组(R4),木瓦夏组在矿带上不存在大矿床。完整的矿山组为矿床成因研究提供了有利的直接证据。综合多方面的资料,矿区应属于早期沉积富集、晚期热液改造富集、表生富集,受区域性逆冲推覆构造和层间断裂等控制的多成因多重控制的铜钴矿床,即属于热液改造沉积型砂页岩铜(钴)矿床。

3.3 找矿标志

Kolwezi铜矿床具有与刚果金—赞比亚铜钴矿带层状砂页岩铜钴矿床相似的特征。罗安群的矿山组(R2)为主要标志层,其中RSC(矿山组下段上部)蜂窝状硅化、白云石化地层由于抗风化能力强,常常形成正突起而成为最好的标志层,并且常因为RSC层位中含有一定的钴矿化而钴笋生长旺盛,是研究区良好的植物找矿标志。

矿区西部(Nioka Ouest)大部分地段存在矿山组,预测有矿体延伸并有少量钻孔验证见到有矿(化)体存在,深部构造复杂,埋藏深度大,已知部分含矿层位矿化强度较弱,探矿工程较少。因此,建议加强综合研究,开展普查工程,初步查明矿体的赋存规律及矿化特征,进一步探明矿床的规模。

4 结论

刚果(金)加丹加省Kolwezi铜矿床矿区出露地层为罗安群及第四系覆盖物,主要构造由褶皱以及断裂带组成。矿体呈层状产出,铜矿化与地层层位密切相关,主要赋存于罗安群中。地层中化学成分以 SiO2、Al2O3、MgO、CaO、CO2为主,各组分间有一定的相关性。矿石矿物主要为黄铜矿、孔雀石、自然铜及斑铜矿;脉石矿物有长石、石英、绿泥石、绿帘石、黑云母等。矿石以他形粒状结构,层状、浸染状构造为主。铜钴矿体的形成与区域变质作用、热液改造有关,进而产生了一系列与之相关的硅化、白云岩化等围岩蚀变。其成矿世代可划分为早期成岩阶段的初始成矿期、早期成岩阶段的主成矿期、热液改造富集期和表生富集期4个阶段。Kolwezi铜矿床矿体具有层控特征,矿区地层及构造起到强烈的控矿作用。结合前人的研究成果,得出Kolwezi铜矿床属于热液改造沉积型砂页岩铜(钴)矿床,并具有良好的找矿前景。

阿尔芒·弗朗索瓦.2006.刚果(金)铜钴矿带西部地区地质研究[R].北京:奥盛蒂投资咨询有限公司.

陈兴海,刘运纪,杨焱,等.2012.刚果(金)Sicomines铜钴矿床地质特征及成因探讨[J].有色金属:矿山部分,64(6):31-37.

何金祥.2001.非洲地质概要[J].国土资源情报,(11):11-13.

刘运纪,王纪昆,张泰.2011.刚果(金)Dimma铜钴矿床地质特征及成因分析[J].地质找矿论丛,26(4):446-452.

宋小军,李向前,秦正永,等.2009.刚果(金)加丹加群铜钴矿带控矿地质特征[M].北京:地质出版社.

辛建伟,王纪昆,陈志国,等.2009.刚果(金)绿纱铜钴矿床地质特征浅议[M].北京:地质出版社.

赵英福.2011.刚果(金)科卢韦齐铜矿地质特征及成矿机理浅析[J].矿产与地质,52(3):203-207.

KAMPUNZU A B,CAILTEUX J L H,MOINE B,et al.2005.Geochemical characterization,provenance,source and depositional environment of Roches Argilo-Talquses(RAT)and mine subgroups sedimentary rocks in the Neoproterozoic Katangan Belt(Congo):Lithostratigraphic implications[J].Journal of African Earth Sciences,42:119-133.

CAILTEUX J L H.2003.Proterozoic sedimentary-hosted base metal deposits of Western Gondwana[J].Conference and Field Workshop,Lubumbashi,28(1):223-224.