浅谈基于北斗卫星的预警信息接收终端设计与实现

周运丽等

摘 要:近年来,由于极端天气事件的频繁发生,对社会经济发展和人们的生命财产安全造成了严重的影响。基于北斗卫星的多功能预警信息接收终端可不受地面移动通信网络的影响。因此,利用我国自主研发的北斗通信导航系统可接收预警信息,并通过GPRS网络将设备的工作情况传至预警信息发布中心,可有效解决预警信息“最后1 km”传输的问题,从而提高我国的预警信息发布和接收的能力。

关键词:北斗卫星;预警信息;极端天气;GPRS

中图分类号:TN967.1;TP311.52 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.03.010

目前,我国主要通过手机短信、电话、电视插播、GPRS、电台等手段进行信息的发布和接收。但对于山区和边远地区而言,仍然存在较多的蜂窝盲区和蜂窝临界区,在这些地区采用常规的通信手段是无法进行通信的,且常规通信方式比较依赖基站。如果基站出现问题,则该地区的信号会全部消失,进而无法接收预警信息。因此,在工作实践中,这些传输方式具有很大的局限性。

本文主要研究基于北斗卫星的预警信息接收终端的关键技术,包括使用北斗卫星的短报文功能发布和接收预警信息、提高预警信息发布的时效性,从而消除预警信息发布的“盲区”。针对上述关键技术,本文进行了相关硬件的设计和软件设计,规划了基于北斗卫星的预警信息接收终端的组成框架,并搭建了终端硬件测试平台。

1 预警信息接收终端的硬件电路设计

北斗卫星预警信息接收终端是整个北斗预警信息传输和发布系统(以下简称北斗发布系统)的重要组成部分。目前,该系统已经在山西运城市气象局建成并投入使用。该系统将依托各级气象部门现有的业务系统,建立省、市、县突发公共事件北斗预警信息发布中心(以下简称北斗发布中心)和覆盖全省的乡、村北斗预警信息接收终端,从而为省市县各级、各部门提供预警信息发布服务。

1.1 北斗发布实现框图和特点

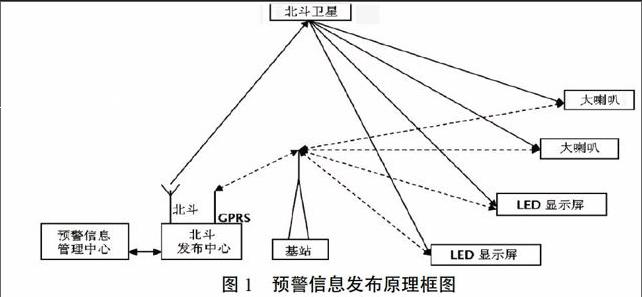

北斗发布系统由北斗预警信息发布中心和北斗预警信息接收终端组成,采用北斗+GPRS(无线网络)两种通信手段相结合的方式进行预警信息的发布和管理。预警信息接收终端以文字和语音的方式直接传递给受影响的社会公众。预警信息发布原理框图如图1所示。

北斗发布系统有以下5个特点:①北斗发布中心通过网络连接至预警信息管理中心,统一接收、发布自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件四大类突发公共事件信息,信息发布准确、可靠。②北斗发布中心充分利用了北斗短报文通信的优势,以北斗通信发布预警信息为主,以GPRS为辅,达到了信息发布及时、覆盖全面的目的。③发布中心可实现同时向多个不同区域群发预警信息的功能,这不仅提高了发送频度,缩短了发送时间,还进一步提高了信息发布的时效性。此外,还能在最短的时间内向特定区域、部门、人群发布预警信息,便于有关部门和社会公众及时获取预警信息、采取相应的防灾抗灾措施,从而最大限度地保障人民群众的生命财产安全。④预警信息接收终端具有北斗短报文接收功能,在收到北斗预警信息后,将以文字和语音的方式播报预警信息。⑤预警信息接收终端收录了省、市、区和县的通播地址,可同时接收省、市、区和县预警信息发布中心发布的信息。

1.2 北斗发布系统架构

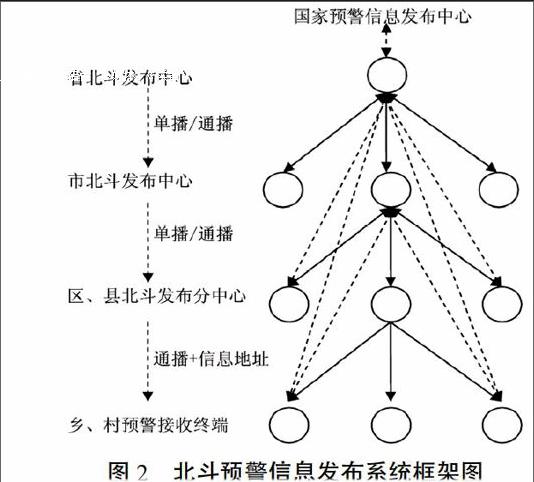

省北斗发布系统由省、市、县北斗发布中心和乡、村预警接收终端(LED显示屏和大喇叭)构成。省、市、县各级发布系统既可相互独立工作,发布本区域的预警信息,又可通过北斗、GPRS和网络等通信手段,实现省、市、区、县发布中心信息互通;接收并转发上级预警中心发出的预警信息,及时上报灾情信息,为突发公共事件的应急处理、社会防灾减灾、保护人民的生命财产安全提供科技支撑和决策依据。北斗预警信息发布系统框图如图2所示。

1.3 北斗卫星预警信息接收终端架构

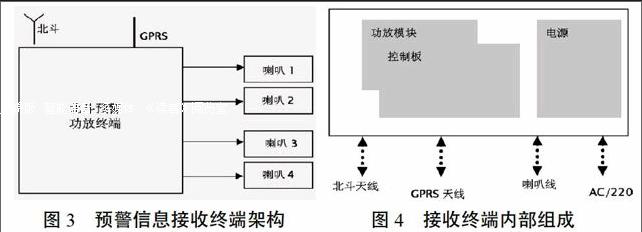

北斗卫星预警信息接收终端作为预警信息发布的载体,直接面向社会服务,接收终端的性能直接关系着整个预警信息发布系统的服务质量。在农村地区,为了确保预警信息能及时、准确地通知到每个人,采用了大喇叭、广播等方式。因此,本文所研究的预警信息接收终端正是基于大功率音频设备设计的。预警信息接收终端的架构如图3所示。

1.4 北斗卫星预警信息接收终端电路

北斗卫星预警信息接收终端内部主要是由电源、主控制模块、功能模块等组成,外部由北斗天线、GPRS天线、数据线和220 V电源线组成。本文设计的预警信息接收终端组成框图如图4所示。

图4中,控制模块是整个预警信息接收终端中的核心部分,本文在设计中采用了模块化功能处理。控制模块主要由接收单元、控制单元、音频转换单元和供电单元等组成,具体如图5所示。

2 预警信息接收终端软件的设计

北斗卫星预警信息接收终端是整个北斗卫星预警信息发布系统的组成部分之一。在具体使用中,需要与北斗预警信息发布平台配合使用。

2.1 北斗预警信息发布平台

北斗预警信息发布系统平台软件采用多文档界面方式,系统主界面为预警信息发布界面(如图6所示),具有信息编辑、预览、发布和接收等功能,以及为用户提供系统导航、子窗体界面相互切换等功能;系统的其他应用子系统作为子窗体,可为用户提供相关主题的查询、管理等功能。发布平台具有GIS地图显示界面,可在GIS地图上直观显示和监控系统终端的位置、预警信息的接收情况,并根据发布中心的位置和发布区域的情况加载相应的GIS地图。

2.1.1 发布信息审查功能

信息需经过相关领导的审批才可对外发布。

2.1.2 选择发送信息功能

平台按行政区分组终端,可根据需要选择特定的终端发送信息,并通过地图或树状区域选择对不同区域的群发和定点发布的功能。在图7中,蓝色图标为被选中发布区域。

2.1.3 接收预警信息功能

平台可根据终端的行政区级别接收来自终端所发送的灾情、设备状态、气象等信息。

2.1.4 定时、自动和手动发布功能

平台能根据预先设定的时间自动发布天气、科普知识、预警信息等消息,能根据设定文件的更新变化自动更新发布消息,还能根据突发状况随时手动发布预警信息。

2.2 北斗预警信息接收终端软件

北斗卫星预警信息接收终端软件主要负责调解卫星信息、控制GPRS模块联网、按照特定的编码格式输入语音芯片和进行文字与声音的转换。控制软件通过串口与北斗接收机、语音芯片、GPRS模块通信,并通过并行总线与温度传感器通信,以采集设备内部的温度。

2.2.1 软件系统的环境结构

软件系统的环境结构如图8所示。

由图8可知,控制软件要通过串口与北斗短报文模块通信,接收北斗信息并分类、组包和处理信息;通过串口与GPRS模块通信,控制GPRS模块联网,收、发数据信息、短消息;通过串口将接收到的信息按照特定的编码格式输入语音芯片,以进行文字与声音的转换。

2.2.2 软件结构

控制软件由C语言编写,主要分为4部分:主程序、串口中断程序、北斗接收程序和GPRS控制程序。

2.2.2.1 主程序

主程序的功能为:实现开机初始化、查询输入信号的状态、控制数据接收、中断标记,处理卫星接收的数据并解码、检测按键状态、控制语音信息输出和控制指示灯显示。

主程序的输入数据包括各输入信号状态、串口接收的卫星数据、GPRS数据、中断标记和按键状态。

主程序的输出数据包括指示灯控制信号、接收到的信息内容。

2.2.2.2 串口中断程序

串口中断程序的功能为:接收来自北斗接收机的卫星信息数据、发送信息给语音芯片进行语音合成。

串口中断程序的输入数据为北斗接收机的卫星信息数据。

串口中断程序的输出数据为发送给语音芯片进行语音合成的信息数据。

2.2.2.3 300 s中断程序

300 s中断程序主要用来定时向发布中心发布设备工作状态信息。

2.2.2.4 语音转换程序

语音转换程序主要用来将数据信息转换为音频信息。

本文研究的预警信息接收终端软件的工作流程如图9所示。预警信息收发终端按照行政区划分编码规则、设定的本机地址。当接收到含有地址码的预警信息时,终端先对该预警信息进行校验和解码,解码完成后对比该信息所包含的地址信息与本机地址信息。当接收到的预警信息内容的地址码所管辖的范围包含当前接收机所设置的地址码范围时,接收机会处理此预警信息。如果校验成功,则会对预警信息进行数据转换,并控制语音芯片、功放模块,从而开始语音播报。该预警信息接收终端除了可通过北斗接收预警信息外,还可以接收GPRS的预警信息。在工作中,一般以北斗通信为主,以GPRS通信为辅,2种手段相互补充,从而可确保预警信息接收的稳定性、可靠性。

3 运行情况

自2012年初开始,目前,利用北斗卫星的短报文功能发布气象应急预警信息的试验已成功,并于2014-07通过了省专家的评审,得到了评审组、省气象局和当地市政府领导的重视和大力支持,将拨付专项资金在运城市4个县区率先运行,待通过进一步研发完善后,将会逐步在运城市和山西省推广使用。

目前,该系统在运城市气象局运行良好,为全市的防灾减灾提供了保障。

4 结束语

本文研究的基于北斗卫星的预警信息接收终端具有覆盖范围广、信息发布快、通信费用低、安全性高、传输稳定可靠、终端设备安装和维护简易等特点。该系统采用了北斗卫星和GPRS双重传输手段、终端设备交直流供电、集中控制终端运行与管理、多卡短报文拼接、虚拟终端地址设计等技术,提高了预警信息发布的可靠性和时效性,达到了为实现突发公共事件的应急处置、社会防灾减灾、保护人们的生命财产安全提供科技支撑和决策依据的目的。

参考文献

[1]中国气象局.中国气象灾害年鉴[M].北京:气象出版社,2007.

[2]中国气象局.气象灾害预警信号发布与传播办法[M].北京:气象出版社,2007.

[3]李春来,陈永涛,刘然.卫星数字音频广播技术在灾害预警信息发布中的应用[J].通信技术,2008,10(4):30-76.

〔编辑:张思楠〕