记京剧名净吴钰璋先生

文 包 玥

记京剧名净吴钰璋先生

文 包 玥

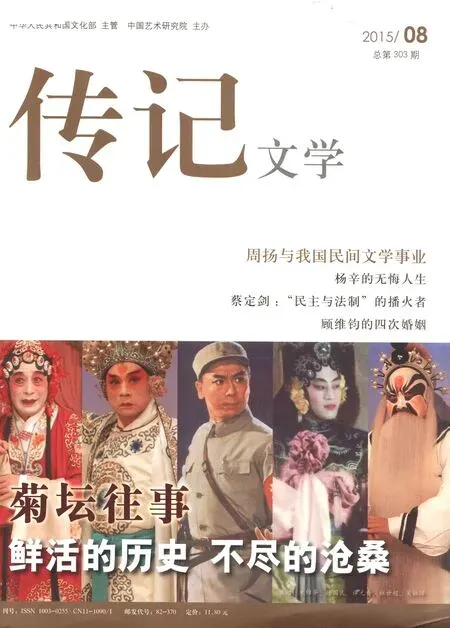

吴钰璋为京剧《串龙珠》完颜龙配像

霹雳一声春雷响,

平原上谁不晓工农的儿子赵永刚。

战斗的足迹踏遍了太行山上,

抗日的声威震撼着铁路两旁。

你打他苍茫大地无踪影,

他打你神兵天降难提防。

……

经历过20世纪六七十年代的人对这段唱词都不会太陌生。这是现代京剧《平原作战》中村支书李胜的一段演唱,可以说是脍炙人口,铿锵有力。而剧中人李胜的扮演者,就是京剧名净吴钰璋先生。

与众多卓有成就的戏曲名家一样,吴钰璋先生也是梨园世家。父亲吴松岩是有“十全大净”之称的一代净行宗师金少山的开山大弟子。自幼受家庭熏陶,吴先生很早就开始练功学戏。在新中国成立后,中国戏曲学院的前身文化部戏曲实验学校招生,吴先生以优异的成绩考入,成为新中国培养的第一批京剧演员。谈起这段学生岁月,吴先生经常感念前辈对自己的关怀和教育,中国戏曲学校的师资力量十分雄厚,很多都是旧时科班中的资深教师。第一任校长是著名戏剧家田汉,在京剧界有“通天教主”之称的王瑶卿和曾任富连成科班总教习的萧长华都曾经担任校长。以花脸行当为例,出身富连成科班的著名教师骆连翔、梁连柱、宋富亭、孙盛文,出身荣春社的名净赵荣欣等都在这里执教。由于家学渊源,在众多老师的悉心培养下,吴先生在学校很快就脱颖而出,开始了自己的粉墨人生。

一次夜谈的时候,吴先生还给我讲过一件趣事:吴先生的哥哥是著名京胡教育家吴炳璋先生,长兄幼弟,二人相差14岁。钰璋先生入学时,炳璋先生已经是教师了。一次炳璋先生到宿舍找他,不认识的同学在门外大喊一声:“吴钰璋,你爸爸来了!”说罢以他那黄钟大吕的嗓子朗声大笑,颇有些声振屋瓦的气势。

从中国戏曲学校毕业以后,吴先生进入中国京剧院,与自己的同学们一起在四团工作,正式成为一名京剧演员。由于家庭的原因,吴先生的艺术风格以金派为主。在学校打下的坚实基础使吴先生文武兼擅,铜锤架子(京剧花脸的两个分支,铜锤以演唱为主,架子以表演为主)都能信手拈来,同时也开始创新实践。1960年,北京电影制片厂拍摄了彩色戏曲影片《杨门女将》,吴钰璋先生在其中扮演焦廷贵,也就是小说《杨家将》中大将焦赞的儿子。虽然不是分量很重的角色,吴先生却十分用心,还精心设计了焦廷贵的脸谱,这个艺术形象经受住了数十年的考验。

提起自己的艺术创新,吴先生曾经举过两个例子。一个是新编历史京剧《强项令》,讲的是东汉官员董宣,不畏强权,将光武帝刘秀姐姐长公主的家奴绳之以法的故事。剧中的董宣在历史上是有“卧虎”之称的严吏,自然是由花脸行当来塑造比较合适。其中最重要的一场就是“金殿辩本”,吴先生说,同是正面人物,都是忠臣,但这一场的表演处理不能像《大探二》中的徐彦昭一样。徐彦昭是世袭公侯,有爵位,有御赐铜锤,武将出身。虽然年迈并且有君臣之分,但是跟李艳妃争论的时候是可以理直气壮的,到最激烈的时候甚至不惜用铜锤砸向玉玺。而董宣是文臣,当时身为洛阳的地方长官,官职不高。长公主家奴横行霸道,董宣是依法处理。由于事关皇族,董宣是不能过于强硬的。但是为了秉公执法又不能轻易向公主一方妥协,所以事实上是在与皇帝和长公主辩论。因此不是通常剧目中所出现的“奏本”,而是“辩本”。要据理力争,还要注意分寸,所以在表演上不能火气太重。

另一出吴先生谈到的剧目是现代戏《红松店》。这是吴先生在20世纪60年代自己创演的一出新编现代戏。主角是一位叫冯松的老红军,晚年在湘赣路上开了一家客店,接待来往行人。他怀着对党和毛主席的爱戴热心为行人服务,并遇到了当年的战友。吴先生在塑造这个人物的时候颇下了一番功夫。首先,20世纪60年代初正是京剧现代戏大量涌现的时候,在此之前,京剧的题材大多是古代故事,有一套完整成熟的表演程式。而如何用这些成龙配套的表演程式表现现代生活,是对当时京剧演员的一个很现实的挑战。从花脸行当来说,虽然以前也塑造过年迈的人物,但是从表演来说,都是突出人物的某一方面性格,衰老并不是主要的表演因素。如何塑造一个年迈的现代人物又不失花脸行当的原有韵味,也是一个需要下功夫的课题。吴先生在创作时观察了很多生活中老年人的形态,参考了主人公冯松老红军的人物身份,设计了一些很独特的台步和身段,丰富了人物造型。同时,在传统戏中,花脸行当的唱腔有一些局限,没有出现过二黄慢板等与行当特色有差异的唱腔。吴先生参照剧情要求为冯松设计了一段反四平调唱腔,成为花脸行当唱腔的一个新尝试。虽然这出戏已经多年不见于舞台,但是这段唱腔在京剧爱好者中是很有知音的。

除此以外,吴钰璋先生还创演了《狄龙案》《尉迟恭辞婚》《初出茅庐》等剧目。当然,最广为人知的还是戏曲电影《平原作战》中的村支书李胜。同时在继承传统方面吴先生也没有放松,上演了大量的传统剧目。

京剧净行俗称花脸,是京剧中一个重要的行当,主要表现的是一些具有特殊性格的人物。大家经常见到的各种五彩缤纷的脸谱就是这个行当的标志。按照表演性质的不同,分为偏重唱功的铜锤花脸和偏重表演的架子花脸以及偏重武打的武花脸三类。由于对演员的天赋要求比较特殊,在京剧二百余年的发展史中成名的大家并不像老生和青衣两个行当那么多。从早期的何桂山、郎德山、黄润甫等名家,到20世纪前叶开宗立派的金少山、郝寿臣、侯喜瑞,花脸行当总在“人才难得”的边缘徘徊,以致在京剧界出现了“千生万旦一净难求”的说法。到新中国成立以后,花脸行的两位泰斗级人物就是裘盛戎和袁世海了。他们分别创立了属于自己的艺术流派,成为后学者争相效仿的楷模。二位大师不仅师出同门,都是富连成科班的弟子,还有一个共同点就是,他们都是吴钰璋先生的师父。

吴钰璋表演《强项令》

吴先生从一开始就把“兼容并蓄,为我所用”作为自己的艺术追求。家学金派为他打下了深厚的基础,而裘、袁二位先生的艺术成就也同样吸引着他。于是在1961年和1963年他分别拜二位前辈为师,特别是在拜了袁世海先生以后,他又调到了中国京剧院一团,与袁世海先生一同工作,使他受益匪浅。三个流派的艺术汇聚使吴先生的戏路越发宽广。在2007年录制《名段欣赏》专辑的时候,吴先生特意给我指出,《拜山》是裘派风格的,《七郎托兆》《审李七》是金派风格的,《野猪林》是袁派风格的,并且语重心长地说,这些都是前辈留给他的财富,他应该把这些原汁原味地传播下去。

与吴钰璋先生交往多年,深深感觉到他对艺术的执着和见解的独到。由于花脸行当需要在脸上勾画脸谱,也就是俗称的“勾脸”。这种化妆方法需要将脸谱一直勾画到额头以上,所以花脸演员私下基本都是光头形象。在早期,京剧从业人员由于行业和科班的要求大多都剃光头,所以不管什么行当化妆都不是问题。而毕竟光头形象并不适合于每个人,随着时代的发展,许多京剧演员也日渐新潮。对于别的行当来说似乎没有造成化妆的影响,而对于花脸来说却似乎形成了矛盾。于是就有了折中的办法,用一块布勒在额头上,在布上勾画脸谱,既保住了一头秀发,又满足了演出要求,却造成原本活灵活现的脸谱出现了死气,影响表演效果。吴钰璋先生已经多年不登台,华发自然满头。偶尔需要表演时也是如法处理。我曾经请教过吴钰璋先生,问他为什么也用包头布,却并不影响表演,依旧面部表情活灵活现?吴先生用手抚过花白的头发,指着额头说:“包头布不能勒在眉毛上面,这样脑门的皮肤就盖在下面了。做表情的上半部分就是死的,不会动。在发迹前面有一个位置,这个地方的皮肤是不会动的。把包头布勒在这个地方,既不影响表演,也不用剃头了。”

服装在京剧界俗称行头,是京剧艺术中的一个相对独立的门类,不仅起到了体现剧中人身份、性格、地位的作用,也蕴含着演员个人独特的美学追求。许多名家都根据自己的艺术特色和审美,制作过花样别致的行头。吴先生曾经在录制《将相和》的时候穿过一身红靠(红色的铠甲),衣边是反月牙形状,尖冲外,弧边向里挖进。通身是Y字型的铠钉纹饰,在前下部正中绣了一只麒麟,通常靠前身都是不开气儿的,而这身靠的前身正中有开气儿,正好将麒麟一分两半。吴先生解释说:“反月牙边是金少山先生的服装中出现过的,丁字铠是袁世海先生用过的服装样式。裘盛戎先生曾经绣过一件靠,前身开气儿绣了个麒麟,为的是走台步的时候靠能随身一点,而且麒麟绣在正中,虽然被一剪两半却并不难看。我这个样式做了两件,一件黑的一件红的,将这三位的特点都浓缩了。”

《狄龙案》中吴钰璋饰包拯

《审李七》是一出花脸行当主演的剧目,讲的是一名叫李七的江洋大盗在被捕以后通过他人感化,幡然醒悟改邪归正的故事。由于历史的原因和对演员的要求很高已经绝响舞台数十余年了。在我向吴钰璋先生提出留下一些相关资料的时候,吴先生也颇为为难。因为吴先生还是在中国戏曲学校的时候唱过一回,后来就再也没有唱过。而且时隔多年,现在的演员基本都没有见过这出戏,虽然是片段,排练起来也很有难度。但是在我再三请求之下,吴先生还是答应这个要求。首先需要解决的就是李七戴的镣铐,由于需要表演不能太沉,太轻的又显得没有味道,而且剧团根本就没有这种道具。一番考虑之下,吴先生借来了《红灯记》里李玉和用的镣铐,略加改造,将手铐和脚镣连在一起,才算达到了要求。第二个问题就是唱腔,由于在李七演唱的时候有许多配演演员不必要的插话,吴先生为了满足录制对时长的要求,将它们一概删去了。这样就显得伴奏有些冗长。为了在精简的同时不失原本的规格,吴先生还特地找到兄长吴炳璋先生,将伴奏和唱腔仔细地梳理修改了一遍。剧中的李七是个蓬头垢面的形象,可以说造型是独一无二的,要用一种叫“王八须”的髯口(就是表演用的胡子)倒戴在头上才能达到效果。到录像的时候,所有工种和演员都已经做好了准备,马上就要开机了,吴先生突然提出一个要求,让我去找点稻草。摄影棚里上哪儿去找稻草啊?好在工作人员从库房找到了一个草帘子,从上面扯下了几把干草。吴先生让我把草扯碎,洒在他头上,我只能如法炮制。原来剧中的李七是刚刚从死牢里提出来的犯人,在牢房里的犯人是睡在稻草上的,所以须发上沾挂一些稻草是情理中的事,也从造型上体现了李七的强盗本性。短短十余分钟的选段,却成为吴先生最费心思的一段表演。在圆满完成以后,饰演王亮妻子的演员悄悄地问我:“导演,刚才录的这是什么戏?刚才那老师的表演把我看得直瘆得慌。”我笑着说:“那就达到目的了。”

对于花脸的表演,吴钰璋先生认为,在京剧各个行当中,花脸除了是表演艺术之外,同时还是造型艺术。有很多扮相很特殊的角色如判官、周仓、巨灵神等都是花脸行当扮演的,需要夸大人的某个部位,形成类似畸形的形象。但是要把这种易于平常的形象表演好,让观众在观看时能够“丑中见美”,则需要演员付出更多的努力。即便不是这种造型特殊的角色,出于角色塑造需要,也要在站姿、手势等方面多加注意。

《中国京剧音配像》是前些年进行的一项京剧挖掘抢救工程,由现在的演员为老前辈的录音配上影像,为后人留下学习借鉴的范本,是一件有重大历史意义的工作。吴先生的艺术积淀,使他成为众多参加配像的艺术家之一,参与了三十多出剧目的配像工作,为裘盛戎、袁世海、金少臣等前辈的声音赋予了鲜活的形象。由于当年技术条件的限制,老前辈们并没有太多的视频资料留传后世。但是音频资料大多是实况录音,要准确无误地复制前辈们的表演并非易事。要求配像的演员一定要有真才实学,对前辈的表演烂熟于胸才可胜任。毫无疑问,吴先生是上佳人选之一。

“音配像”工程开始的时候,我还是一名初中生。一次看到给马连良和裘盛戎二位大师录音配像,由吴先生和张学津先生配像录制《打严嵩》。当时看得我捧腹大笑,没想到在我心目中那么严肃的京剧居然可以表演得这么风趣诙谐。张学津先生配演的邹应龙已臻化境,吴先生配演的严嵩也是神来之笔。时而倨傲阴狠,时而束手无策,身段优美,与录音严丝合缝。令人赞叹。跟吴先生谈及此事时,吴先生笑着说:“我配完《白毛女》的黄世仁以后,很多人都说原来没看出来我这么坏,怕我晚节不保。”为此我特意找来视频观摩了一番,确实把黄世仁的阴险狠毒刻画得淋漓尽致。余生也晚,袁世海先生的表演无缘得见,想必吴先生一定是得了真传的。

在为吴先生录制《拜山》的时候,他已是年近古稀,多年不登台演出了。这出戏虽然没有繁重的武打,但是表演比重很大,是一出做派和念白的重头戏,我一度担心吴先生的身体是否允许。没想到吴先生欣然接受,还做了很多准备。为了能尽善尽美,我还特意邀请天津的武生名家、现任天津京剧院院长王平先生出演黄天霸。由于《名段欣赏》的录制需要根据剧情更改布景,摄像师对这出戏也不是很熟悉。短短四十多分钟的一出戏,录了四个多小时。吴先生一直戴着沉重的盔头,连坐都没有坐一下。每一处表演都精神饱满、全力以赴。事后我满怀歉意地给吴先生道乏,吴先生却说:“这录像是要留传的,不能马虎,不能让别人说我糊弄。”

吴先生对我们共同的作品很满意,后来这出《拜山》和《野猪林》等剧目片段一起被选入他个人的“彩霞工程”专辑中,也是我没有想到的成果。

生活中的吴钰璋先生十分健谈,语锋凌厉又不失幽默风趣。长篇大论之中经常有意想不到的神来之笔,与他交谈是一件十分令人惬意的事情。在录制《野猪林》选场的时候,吴先生化妆完毕,正在穿服装。一袭僧衣披身袒露着大腹便便,活脱脱的一副罗汉相。我不禁赞叹道:“先生,您这鲁智深太有相儿了。”吴先生哈哈一笑,拍着肚子说:“你说它吧,这玩意儿就唱这个戏有用,其他的时候全是累赘。”

吴先生是回族,他的夫人沙淑英老师也是回族,二位先生都是慈眉善目的,让人一看就觉得亲切。吴先生跟谁都很随和,一笑起来那铜锤花脸的嗓子能震得房子落土。沙老师则总是笑眯眯的,一般不爱说话,平时看起来就是一个普通的北京老太太。二位先生恩恩爱爱,风风雨雨好几十年,台下是一家,台上还能互相映衬。比如著名的《秦香莲》,还有吴先生主演《强项令》的时候,沙老师给他配演过长公主,说起来青衣和花脸的对戏还真不少,真的挺让人羡慕的。

二位老先生很有幽默感。有一次在后台,二位碰到了一个化妆师,说起来居然是老朋友的孩子,原来是唱青衣的,后来因为嗓子不好,便改行做了化妆师。等这个年轻人走后,沙老师说:“看来唱青衣的如果改行的话,做化妆师还是一条很不错的出路。”吴先生接过话来就说:“那像我们这样唱花脸的要是改行,就只能当厨子了。”惹得一屋子人都哈哈大笑。

二位都是梨园世家出身,前辈名净侯喜瑞、蒋少奎,老生大师马连良等都跟二位老师有亲戚关系。有一次我问吴老师为什么家族中多是唱花脸的,吴钰璋先生说:“不光这几位,回族演员唱花脸的还有王泉奎、李荣威……好多呢。大概是因为长期吃牛羊肉的好处吧。”

吴钰璋与恩师袁世海先生

虽然近些年因为年事已高,在演唱上有些力不从心,但是论起做功和武打,吴先生仍然是毫不含糊。有一次说起起霸(戏曲表演中程式之一,即武将上阵前所做的整盔、束甲等一套动作),我问吴先生起霸是不是分正反,吴先生说起反霸就是要把正霸的所有动作的左右方向调换过来。虽然说起来无甚难处,但是因为有正霸在先,所以在起反霸的时候动不动就会串到正霸上。说罢便站起身,给我比划了一遍反霸,如行云流水一般,没有丝毫的艰涩凝滞,足见功夫之深。沙老师对这点也是十分骄傲,看着吴先生演《五台山》的杨五郎,大家交口称赞吴先生的身段边式漂亮。沙老师不无自豪地说:“那是,他当年可是《醉打山门》的底子。”

沙淑英老师也是当年中国戏曲学校的优等生,在纪录影片《梨园蓓蕾》中,有沙老师清唱《金水桥》的镜头。后来拜张君秋先生为师,演唱深得张派神韵。不过沙老师为了辅助吴钰章老师的艺术发展甘心做绿叶,淡出舞台多年了。

有一次去吴家拜访,由于去的时候已经夜色降临了,就与吴钰璋先生聊了很长时间。首先说起的就是家中四壁上挂的二位先生在各个时期的剧照,其中有吴先生勾的金派《锁五龙》单雄信、穿黑官衣的《钟馗嫁妹》等等,不一而足。吴先生指着这些剧照一一给我详细讲解,渐渐地意兴思飞,旁征博引。他给我回忆起给他留下深刻印象的裘盛戎和高盛麟二位先生1961年在北京展览馆剧场表演的《连环套》。裘盛戎先生和高盛麟先生是莫逆之交,幼年在北京富连成科班学艺时就经常合作。青年时期在上海一同搭班,由于时局艰难,二人落魄一时,最困难的时候就剩一条彩裤,谁有演出谁用。这种非同一般的友谊使他们对彼此的艺术十分了解。因此同台演出也是当场不让步,精彩非常。新中国成立以后,裘盛戎先生进入了北京京剧团,成为名满天下的一代开宗立派大师。高盛麟先生则在武汉京剧团撑起了江南京剧舞台的半壁江山。由于当时的条件,二人合作的机会很少。1961年,高先生“走马换将”来到北京演出,机会十分难得。据吴钰璋先生说,当时在北京的裘先生弟子和学生能来的都来了,后台黑压压的一片人。因为人们都知道这一场《连环套》肯定是一出好戏,正是学习的机会。裘盛戎先生在化妆的时候,掏出一片白瓷砖,在上面把需要用的油彩每个颜色弄了一丁点就开始化妆了,等一张精美的窦尔敦脸谱勾完的时候,白瓷砖上干干净净,仿佛没有用过一样。从“排山”一上场,台下就是山呼海啸一样的掌声,等到了《盗马》的时候,裘先生施展自己的浑身解数,令人眼花缭乱,美不胜看。在唱到“要成功跟随了他我暗地里埋藏”这一句的时候,裘先生化用盖叫天先生“鹰展翅”的经典动作,留下了老先生的神来之笔,成了裘派《盗马》的标志,虽然只用过这一次,但是后来的裘派演员都以这一动作为标榜了。《盗马》结束之后,裘先生下得台来,疲惫地往后台一躺,谁也不理睬。等到《拜山》之前,又抖擞精神,重新装束,与高盛麟先生造就了一场世间无匹的《拜山》。吴先生说得心潮澎湃,我听得心驰神往,不禁暗叹没能躬逢盛况。至今我每次听当时二位先生的现场录音,仍然有翔天之鹰隼,风尘吸张之感。

虽然吴先生已是当今京剧界的前辈,却并没有高高在上的架子。对我来说,更像是一位慈眉善目的街坊大爷。有一次我在筹备一个特别节目,需要邀请一位著名艺术家做嘉宾。思来想去,最合适的就是吴钰璋先生。可惜当时听说吴先生远在国外,已经去了半年多了,倘若因为这点小事就麻烦老先生回来一趟实在是于心不忍,于是只好暂时搁置这个构想。过了一周,我去阜成门的万通商城买东西。正在有一搭没一搭地闲逛的时候,突然看到前方不远处有一位身材魁梧的老者正在像检阅一样路过货摊,无论从身材还是神态,都像极了吴先生。可是想到吴先生此时应该身在美国,怎么会又在万通出现呢?我也没敢冒叫一声。回到家里思来想去,越来越觉得世间上不能有这么相像的人,便向吴先生家打了一个电话,是沙老师接的电话。一问,原来吴先生方才确实去了万通。吴先生说:“你还真行,我回来刚三天,谁都没通知呢,就先被你碰上了。”我趁机把我的节目构想跟吴先生说了,吴先生很爽快地答应了,成全了我的计划。

事后不久,吴先生的女儿又添了一个小宝宝。喜讯传来,二位老师自然十分高兴,便匆匆处理完这里的事宜,再次踏上出国的旅程,去大洋彼岸为女儿料理家务。临行以前,二老还特意送给我一个直升飞机形状的小石英钟留作纪念。

第二年夏天,突然有很多朋友问我吴钰璋先生是不是故去了,问得我一头雾水。万里之遥,我也没有渠道与吴先生联系。按先生的习惯,每年有半年时间是要回国的,可是这一年也没有回来,颇有些奇怪。春节前,沙淑英老师打来越洋电话给我拜年,令我十分感动。沙老师言谈之间并没有露出悲伤的情绪,于是我感觉所谓吴先生的传闻不是真的。又过了一段时间,突然有一天接到了吴先生北京住宅的电话。吴先生那十分有特色的嗓音从听筒里传来,还是一贯的幽默:“你是不是以为我给你托梦来了?”说罢朗声大笑。先生盛情邀请我参加一个聚会。与会的都是伶票两界的高人,只有我一个后生之辈。先生席间心情不错,举杯向大家致辞:“感谢大家给了我新生!”阖座大笑,传闻不攻自破。后来得知起因原来是有一位与先生同名的老人驾鹤西去,有人在网络上发了一篇缅怀文章,却没有提及此公是何身份。再加上吴先生夫妇二人在美国照顾女儿和外孙,归期延宕,导致传闻纷纷扬扬。不过吴先生并没有放在心上,反而连称难得有这么多人还关心他。

与吴钰璋先生的交往已经持续了十余年,不敢恬颜自称忘年之交,也算众多入室登堂者之一。蒙先生青睐,也躬逢了许多先生的大事,如记载先生艺术经历的《金曲余韵》一书首发式,吴先生收李子峰贤弟的拜师仪式等等。由于先生经常旅居美国,所以并没有更多登门拜访的机会。但是每次先生回国时总要电邀我一次,也是使得我能聆听先生的教诲。虽然吴钰璋先生早已是如黄公覆所言,到了“不觉两鬓白如霜”的年纪,却是红光满面,一派富家翁的道德风范。想二老在异国青天绿水之间颐养天年,尽享含饴弄孙之乐。也算老来得福吧。

责任编辑/胡仰曦