陈超诗选

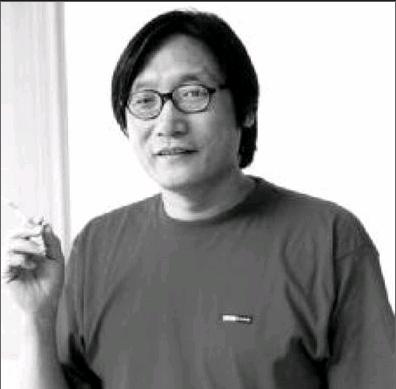

陈超(1958.10.27~2014.10.31)生于太原,1982年毕业于河北师大中文系并留校任教,教授、博士生导师。中国作家协会会员。河北省作家协会副主席,北京大学中国新诗研究所特聘研究员,首都师范大学中国诗歌研究中心学术委员会委员,《新诗评论》编委。主要研究方向为现代诗学、比较诗学、现代西方哲学。2007年4—5月,应纽约大学东亚系和比较文学系弗里曼讲席邀请赴美讲学。学术研究主攻现代诗学,以先锋观念、生命诗学、诗性哲学和“文本细读”构建出别开生面的现代诗学话语体系。1979年开始诗歌写作,1983年开始现代诗学研究。著有诗集《热爱,是的》(远方出版社,2003年12月)、《陈超诗歌快递:夜烤烟草》(诗歌EMS周刊,2011年5月2日总第98期)、《陈超短诗选》(银河出版社,2012年)。诗学专著《中国探索诗鉴赏辞典》(河北人民出版社,1989年8月)、《生命诗学论稿》(河北教育出版社,1994年12月)、《20世纪中国探索诗鉴赏》(上下卷,河北人民出版社,1999年年12月)、《当代外国诗歌佳作导读》(上下卷,河北教育出版社,2002年1月)、《打开诗的漂流瓶——现代诗研究论集》(河北教育出版社,2003年8月)、《中国先锋诗歌论》(人民文学出版社,2007年4月)、《游荡者说——论诗与思》(山东文艺出版社,2007年12月月)、《辩难与沉默:当代诗论三重奏》(陈超、唐晓渡、耿占春,作家出版社,2008年1月)、《精神重力与个人词源:中国先锋诗歌论》(台湾秀威,2013年1月)、《诗野游牧》(陕西人民教育出版社,2014年12月)、《个人化历史想象力的生成》(北京大学出版社,2014年10月)。主编《以梦为马——新生代诗卷》(北京师范大学出版社,1993年10月)、《中国当代诗选》(上下部、河北教育出版社,1999年1月)、《最新先锋诗论选》(河北教育出版社,2003年5月)。

《中国探索诗鉴赏辞典》获“北方十七省市社科优秀图书奖”,1993年获中国作家协会第六届“庄重文文学奖”,1994年获“河北十佳青年作家”称号,《生命诗学论稿》获1995年第五届河北省“文艺振兴奖”,1995年获《山花》优秀理论奖,组诗《交谈》获2000年《作家》“最佳诗歌奖”。2004年《热爱,是的》获河北省政府第十届“文艺振兴奖”。2005年《打开诗的漂流瓶——现代诗研究论集》获第三届鲁迅文学奖(文学理论与批评奖)。2008年4月获第六届华语文学传媒大奖·年度文学评论家奖。2007年分别获得核心期刊《当代作家评论》和《南方文坛》年度优秀论文奖。

风车

冥界的冠冕。行走但无踪迹。

血液被狂风吹空,

留下十字架的创伤。

在冬夜,谁疼痛地把你仰望,

谁的泪水,像云阵中依稀的星光?

我看见逝者正找回还乡的草径,

诗篇过处,万籁都是悲响。

乌托邦最后的留守者,

灰烬中旋转的毛瑟枪,

走在天空的傻瓜方阵,噢风车

谁的灵魂被你的叶片刨得雪亮?

这疲倦的童子军在坚持巷战,

禁欲的天空又纯洁又凄凉!

瞧,一茎高标在引路……

离心啊,眩晕啊,这摔出体外的心脏!

站在污染的海岸谁向你致敬?

波涛中沉没着家乡的谷仓。

暮色阴郁,风推乌云,来路苍茫,

谁,还在坚持听从你的呼唤:

在广阔的伤痛中拼命高蹈

在贫穷中感受狂飙的方向?

秋日郊外散步

京深高速公路的护栏加深了草场,

暮色中我们散步在郊外干涸的河床,

你散开洗过的秀发,谈起孩子病情好转,

夕阳闪烁的金点将我的悒郁镀亮。

秋天深了,柳条转黄是那么匆忙,

凤仙花和草勾子也发出干燥的金光……

雾幔安详缭绕徐徐合上四野,

大自然的筵宴依依惜别地收场。

西西,我们的心苍老的多么快,多么快!

疲倦和岑寂道着珍重近年已频频叩访。

十八年我们习惯了数不清的争辩与和解,

是呵,有一道暗影就伴随一道光芒。

你瞧,在离河岸二百米的棕色缓丘上,

乡村墓群又将一对对辛劳的农人夫妇合葬;

可记得就在十年之前的夏日,

那儿曾是我们游泳后晾衣的地方?

携手漫游的青春已隔在岁月的那一边,

翻开旧相册,我们依旧结伴倚窗。

不容易的人生像河床荒凉又发热的沙土路,

在上帝的疏忽里也有上帝的慈祥……

我看见转世的桃花五种

一

桃花刚刚整理好衣冠,就面临了死亡。

四月的歌手,血液如此浅淡。

但桃花的骨骸比泥沙高一些,

它死过之后,就不会再死。

古老东方的隐喻。这是预料之中的事。

年轻,孤傲,无辜地躺下。

纯洁的青春,在死亡中铺成风暴。

二

如果桃花是美人,我愿意试试运气。

她掀起粉红的衣衫,一直暴露到骨骼。

我目光焚烧,震动,像榴霰弹般矜持——

在最后时刻爆炸!裸体的桃花第二次升起

挂在树梢。和我年轻的血液融为一体。

但这一切真正的快乐,是我去天国途中的事。

三

我离开桃林回家睡觉的时候,

园丁正将满地的落英收拾干净。

青春的我一腔抱负,意兴遄飞。

沉浸在虚构给予的快乐中。

我离开床榻重返桃林的时候,

泥土又被落英的血浸红。千年重叠的风景。

噢,我噙着古老的泪水,羞愧的,炽热的。

看见喑哑的桃花在自己的失败中歌唱。

四

唉,我让你们转世,剔净他们的灰尘。

风中的少女,两个月像一生那么沧桑。

木头的吉兆,组成“桃”。一个汉字,或更复杂些。

铺天盖地的死亡,交给四月。

让四月骄傲,进入隐喻之疼。

难道红尘的塔楼上,不该供奉你的灵魂?

你的躯体如此细薄,而心灵却在砺石中奔跑。

五

五月,大地收留了失败,

太阳在我发烧的额头打铁。

埋葬桃花的大地

使我开始热爱一种斗争的生活!

乌托邦最后的守护者——

在离心中写作的老式人物,

你们来不及悔恨,来不及原谅自己;

虚构的爱情使你们又一次去捐躯。

而这是预料之中的事:

桃花刚刚整理好衣冠,就面临了死亡;

为了理想它乐于再次去死,

这同样是预料之中的事。

博物馆或火焰

紧跟着到来的就是老式的事物。

我,书呆子,一个生活节制者

被时代裁成两半。多余的部分。

我把脑袋伸进昔日的火焰

不会被书卷烧成灰

我渴慕的就是独自生活

在博物馆完成一生的散步

归程从这城市惟一的建筑中裂开

进入朱门,一个古老的锥体

研磨着我变暗的眼神

盲者趋临的一场火灾

突如其来又几乎不存在

热;无形的野兽发出低吼

将血液炙干却退回骨头

我的身体是灰烬前哆嗦的纸张

但火焰是装订它们的惟一绳索

我不知道被谁暗示而来

引力和运动彼此不能看到。

是我激活了这些亡灵

还是它们攫住了我?

这是宿命悄悄选定的事业

没有结果,只有开始

有如一个孩子与纸张间的凝视:

凸透镜在阳光焦点上突变燃烧!

悬在两个时代脱钩的瞬间

谁能抽身而去?嘶叫的火车

抻出世纪最后的狂飙,被挟持者

在轮子间紧张验算距离

坠落和上升含混难辨

但我的旅行存在于另外的向度

从博物馆到股票市场

只有胸膈两侧的距离。

我需要在被保存的昔日中生活。

操着同一种母语,人们又快又薄地滑动

我深患失语症;青春期热病中

锐利的语境,正一块一块耗空

或许博物馆是我一小时的难友

在挽歌中被“镭射”瞄准

一支歌被它的结束句刺伤

突起的尖音消解掉已成的部分

最后是被一笔勾销的歌名

我关心过的词根像久积的欠账

博物馆的阴影,压迫我说出,命名。

人们,我没有把写作的载力回避

不:我原以为前方城堡越来越清楚

但到达的只是遮阳棚下啤酒阵的闪光

多清晰,多好看的黄昏云朵

像乌托邦狂风里猛摇的黄杨树叶!

我确信冻僵的博物馆已从睡眠中探出

拒绝一个脑积水症者的哀悼

夕光中的博物馆,紧缩,透明

一如被击碎的盐巴

预示出鲜血的程度。

我轻轻敲击它褐色的廊柱

回声干涩像我死去祖父的踝骨

我想起我灵魂的朋友:两个伪圣诉撰者

他们非凡的抱负被一夜狂风掀翻!

是否博物馆有三种隐喻:

死亡之刃刻在诗歌骨头上的图案。

城市无法摆脱的芒刺背囊。

一群重重下压的老鹰尸体。

三者相互涉入又一分再分

我,只是一个幸存的“在场者”

闪光的玻璃幕墙建筑上

伴舞女人华贵的亵衣像蜂群晾开

融资小经理的鞠躬弯得太低

看到大亨皮尔·卡丹牌的裤裆已经开线。

博物馆在夕光中倒影渐行渐远——

一个时代的眼睫缓缓合上……

诗章啊,虚构的血缘幻象

我和你一起已走得太长久

短暂的,窃来的小小光明

在倒置的博物馆快“保不住重心”

僭妄的词根,大动脉中凸凹的文本

突然狂奔到我疲竭的心脏

又向更广大的空无弹起:

吾生之梦必迎着醒来写作

那个说“是”的人,必靠修改自身过活

在博物馆激励的高度上

我还能漫步多一会儿?

就像火灾中跃起的豹子

它弯曲的脊梁在使劲避开命运

但命运最终会追上它

我渴望诗歌展开得比豹子还快

但结构将比豹子的脊梁平些

我应该把博物馆移入一只蝶蛹

用来培育母语诗歌的蛾子

风暴欲来,让我将它码好

它不是遗产,而是传统

因此,它拒绝用来向市场进贡。

让一个书呆子同命运交锋!

孤悬的、销砾的博物馆

像狂风吹空的仓库回到我的脑袋

在我眩晕的灵魂上面

能否挽留为生存压弯的羊皮书卷?

我的志向还是生活节制者的志向:

为词语缺席的记忆辗转难眠?

或许更深的失败会成为我一生的博物馆。

谁能让李杜飞逝的谱系返回下界?

……让我依然在火焰和纸张间历险

我想不出比这更恰当的姿势。

词语在火阵中闪出迟疑的光芒

但博物馆对于旧时代的幸存者

却是肯定,见证和噬心的命名

灰烬!请与火焰再挨得近些

像我母亲种植的金合欢

不要在风暴中飞走

让那些旧时代迂阔的承担者

在火灾前拼命默记住将焚尽的诗篇

紧跟着到来的或许是新生的事物。

忙碌的人群啊,谁知道清理血液

靠得是被时代裁成两半?对称的部分。

博物馆是火焰和玫瑰轮回中升起的可能:

我把脑袋伸进局部的光芒

将光芒和灰烬一道写进书卷

沉哀

太阳照耀着好人也照耀着坏人

太阳照耀着热情的人

也照耀着信心尽失的人

那奋争的人和超然的人

睿智者、木讷的人和成功人士

太阳如斯祷祝

也照在失败者和穷人身上

今天,我从吊唁厅

推出英年早逝的友人

从吊唁厅到火化室大约十步

太阳最后照耀着他,一分钟

与西西逆风骑车经过玉米田

金红头发童子军在风中集合

绿领带系得潦草而飘逸

腰身一齐弯向东方

金子的心,无辜闪亮

这时,我们正骑车逆风冲上斜坡

我突然想加入这单纯的绿色集体!

谢谢天,一切最终都会如愿

拜托你那时将我撒入这绿吸墨纸的大地

美色折人

大学城运动场上

挥霍着快意青春的筋腱

明媚的脸,鲜润的脸,祛痘灵的脸

哦,像光斑追嬉光斑

退休的自由体操女教师

迷上了古老东方的调息,吐纳,导引

她的屁股,与灯笼裤一起下坠

胸部不争,华发缱绻

晨风吹动蜂腰下的短裙

练自由体操的姑娘们向教练恭问晨安

翘臀挺胸,迸涌青春的傲慢

跑吧,跳吧,姑娘们,跳……

听我说——

光阴易逝,青春荏苒

趁年华葱茏,别藏起狂癫

瞧,眼前这个倦怠的老妇人

多年前她可是美色折人,名满校园

奥依塔克谣曲

风啊,拍击塔吉克人的红土墙

西北杨的叶子闪金光

风啊,吹起霍加家女人的花绸巾

也吹斜了一只老鹰的翅膀

吃干草的小毛驴没有缰绳

在山谷抬起毛毛眼睛静静望——

小小的莱提甫喜欢站路旁

数数奥依塔克下来多少大车辆

他家店铺小,只容四个人

可那是藏有千年雪莲的小药房!

天快黑啦,汽车在前世梦里赶路

变了的是我们,不变的是奥依塔克山冈

劫后

朋友,风大了

你可以把声音略高些

在这老县城偏西的旅店

我没想到今夜如此踏实

青砖炉膛红彤彤

老酒刚刚喝一半

剩下的时间,足够我把讲述完成

真相,应由目击者说出

直捷,寒冽,荦荦大端

像深夜拨开门栓的手

用力均匀,又使谈话进入危险

两个男人亲近于审慎中不会太久

率直的话语,会使一方难堪

它简单又不可丈量

比刀锋走得更慢更坚定些

一种巨大的势能,压向过分缩小

朋友,谢谢你承认了怯懦

在火炉旁饮酒,却被我的讲述冻得哆嗦

我依然天真偏执,热爱自由的生活

现在,我已将最后的讲述完成

狂飙骤止,凝神谛听春天的心脏

未来的旧录像带

石家庄西郊的植物园

在满地落叶中伫立。瞧这老头

刚刮了脸,干干净净的皱纹

亚赛一头步入慈祥期的火鸡

西风翻越抱犊山,涂出一片

铁锌的天气。这老头刚好七十岁

腿脚儿晃得厉害,三杯淡葡萄酒

就麻利地将他郑重的风格歪曲

一九八八年十月,他三十岁生日

录像就在此地。那一头长发像黑烟炱

穿合身的红T恤,跳起够柿子

那时,他对三个女人都有二意

在铁线莲和鹳草花之间

他没心没肺地唱过《别让爱悄悄溜去》

还有两本书写得,还有冒险的许诺做得

还有数不清的小乱子等他参与

……录像带已走音、褪色得邪乎

多年后,他仍站在这里。在电磁

来得及说出生活的讥诮之前,他

已无法将剩日的荒瘠从心中抹去

后生们,我最终认输。“老狗不学

新把戏。”日子就是变花草为烂泥

在植物园稍后的双凤山公墓

我爹我娘招呼我,以他们不变的年纪

晚秋林中

黄昏时分湿漉的林子

有一种你依赖的自闭安慰感

那边飘来孩子们烧树叶的呛味儿

年光易逝,这次是嗅觉首先提醒你

望着鸟群坚定地穿过西风的气漩

你已不再因碌碌无为而感到惭愧

日子细碎徒劳的沙粒多么安静

向平庸弯腰,你因学会体谅而变得温顺

载满琐碎心思的火车穿透暮霭

隐入西部钢蓝的群山;钢铁轰鸣后

林子更加幽寂,你的心也像

松树的球果,布满瘢鳞但硬实平稳

怕惊扰林子那边的不知名的鸣虫儿

你也不再把怊怅的丽句清词沉吟

当晚云静止于天体透明的琥珀

你愿意和另一个你多呆些时间

霏雨中登石人山

落在左颊的雨丝告诉我风向。

我心寂静,不亚于沙沙萱草。

演杂技的鹧鸪鸣啭,抖出透明空竹。

一只穿海魂衫的小蜻蛉

在草尖上抖掉水珠儿。

我对金盏花和果子狸说着不曾对人说的事。

我和庄周,微笑着对称沿行于峭壁。

下山时,我的脚踝微微扭痛了

一身泥巴,给快乐加上了美妙的小分量。

惊起一只蝴蝶,向宋国“漆园”飞去。

回忆:赤红之夜

……军用卡车在月夜疾驰

大地闪出灰瓷般的柔光

演出后,文艺宣传队队友们徒步拉练

他和她,幸运地乘车押运道具乐器

红色芭蕾的霹雳加深了红色娘子军的激动

她的脸闪烁着卸妆后凡士林的酩酊

两颗心因红透而膨胀

哦,那禁欲中就要溜出的纯真的颓废

卡车驶上陡坡,风景和人蓦地荡起

他忙扶住那把大“贝司”

她的身体为卡车惯性所鼓励,倾斜贴向他

像是吴琼花恍惚地贴着红旗

军大衣下两颗红心在激烈地跳动

这可怕的一瞬,修正主义的一瞬

……唇和唇慌乱地碰在一起

红色情欲中的陷落是更刺激的越轨的陷落

已望到电厂的散热塔

颓废的时间还剩三分钟的路程

吴琼花逃亡的身体在努力加速

他的手畏葸地撞到她红军军服下无辜的乳房

“修就修吧”,热泪迸涌

纯洁,请原谅他们再起义三分钟

当虚弱的心在黎明的湿漉中警醒

悔愧的他们已彼此回避着犯罪的眼神

夜烤烟草

大头,最近我常想起你

崚嶒的咬肌,一双困倦的红眼

运了一天粪,军绿棉袄斑斑点点

和衣躺在知青户火炕上

向我诉说对广播站彭金凤的爱恋

门缝钻进的风摇晃着十五瓦灯泡

堆柴的地上,牙狗懵懂着双眼

烟瘾在催促,呼神唤鬼舞蹁跹

我躬背在炕火口翻烤受潮的烟草

那年月,咱们抽不起三毛五的“瑞金”烟

烟草在瓦刀下忽悠忽悠发出香味儿

像金色的草褥,集拢起清贫中的温暖

你单相思的故事教我腻烦……“烤得嘞”

旧报纸条儿变戏法似地卷成两门大炮

腮帮子嗖嗖鼓翼,脑袋紧跟着晕眩

烟草质地粗劣还混着丝瓜蔓

“妈的,这孬烟让老子喷不成烟圈”

像你对彭金凤的单恋还没成形就已溃散

剩下的事是睡前右手在兴奋中忙活

后半夜才发出一个革命青年的雷鼾

大头,最近我常常把你思念

我勺多菜少、瘾大烟缺年代的伙伴

如今,我跑遍全城到处找不到烟草

每逢冬夜里饥情往上涌

只能在心里不断翻烤那些受潮的陈年

是熟稔带来伤感

听我说,腰椎僵硬的中年

更敏感于枝条柔韧的春天

又是桃李放花时节

当北风服膺于南风的催促

我也放下案头的写作漫步青野

瞬间闻到的是腐殖土熟稔的气息

可这熟稔为什么教我恍惚?

流云汹涌,机井突然轰鸣

惊起高压线架上春睡的燕子

水渠为苋菜田勾勒出几何的银线

看井的汉子面容淡漠

不时了望空旷的机耕大道

可这了望为什么像我多年前的了望?

他的小女儿拼命追过水流

发辫松乱,刘海儿披垂

像好事的孩子为异乡人引路

她的小脚板儿带起泥巴

撒下一只幼兽的欢叫

可这欢叫为什么微微蜇疼了我的心?

瞧,蚯蚓翻松的苋菜田

绿白碎花迸涌,已高过了绀紫的叶片

哦,它多像那件我暗恋的

七十年代的紫地碎花罩衫,干净,柔软

裹住社中女教员瘦削的身子

可这花布衫的旧日子为什么教我伤感?

苋菜静静地饮足了春水

椭圆的叶簇因感激而微微摇晃

听我说,插队的旧日子我也曾看管机井

也是一个为苋菜上水的午后

社中女教员通知给我她的婚期

机井轰鸣,水渠闪亮

可我的心为什么蓦地孤寂而黑暗?

人到中年,新的春天会为老春天将胶片倒转

是熟稔,心呵,是熟稔带来伤感

大淀的清晨

落了一夜的雨在早晨停住。

我身下的草席发出蒲苇的气味儿。

机帆船舷旁堆着十四只绿色的空酒瓶,

霏雨的冲洗使它们反射出曦光。

朋友们还在酣睡,

他们的困倦缘于竟夜的牌局。

而在鱼鹰翅膀舒缓又轻逸的扑棱声中

我独自醒来,光脚走出船舱。

雨后的太阳像渔家姑娘苇编的

大金箔盘盏,柔和地闪熠。

大淀吐翠,芦荡莽莽,

凉快的湖风翻扑着荷叶

和我宽大的棉布衬衫

在靠近船身右侧的地方

一群透明的小青虾凝然不动

用它们清亮呆滞的近视眼盯着虾篓,

由于我快活的尖叫提醒

又倏然遁入青泥。

挖藕采菱的渔民驾木舟

从如烟的岸柳中驶来……

哦,星期天的白洋淀清晨

显得不真实。它让我忘记了生活重压的焦虑,

有如天涯归客恍惚于故乡久别的美。

如果不是抬眼望到那些旅游者在玩飘伞,

我就将一步跨出“现代化”的时间。

安静的上午

早晨的安静帮助了睡眠

我像被夹在平铺直叙的书页里

醒来,又告诉自己睡去,转眼已是上午

秋天到了,毛巾被第一次显出必要

窗外射进的阳光仿佛来自更远的地方

这个上午安静得有些异样

我听到了久违的麻雀啁啾

妈妈用手袋拎回了夏天最后落架的丝瓜

而泡桐树下似乎缺了点什么——

噢,是的,暑假过去了

今天,孩子们都上学去了

往日他们早晨游戏的喧笑

和我的厉声训斥,也消逝了

泡桐树下空空荡荡

已没有孩子接受我的道歉

红黄绿黑花条围巾

今晚大雪飘摇

眩晕使我暂时退出朋友们的酒局

大街上出租车放慢了速度

汽车前灯照出束束

不胜酒力的雪花

和在酒光四射中摇晃的裕华路

一个穿军大衣的少妇

怀抱一摞书籍走上便道

她的头微微仰向天空

承接着脸上融雪的快乐

红黄绿黑花条围巾裹着她的脸

在路灯和雪阵的映射下

闪出清洁白皙的柔光

大地像一张旋转的

密纹的胶木老唱片

以微微抖颤而失真的音质

唤回我自律与单纯的青春岁月

一条八十年代老式的花条围巾

一种老派的围法

一张成熟美丽的脸

让醉酒中的我踏实,又猛地一震

感到我的生活和心

好好的没变

透过酒店玻璃我望着朋友们

他们还在为“后现代”起劲地争执

朋友们,让我们谈点逝去年代的人与事

与我们记忆中珍存的青春原浆酒窖相比

“后现代”鸡尾酒又算什么?

除夕,特别小的徽帜

她老了

十年前,他已撒手归去

刚才,这个生养我的老妇人

双手各端一杯红酒

与对面空虚的座椅碰杯

现在,她独自躲进厨房

摩挲着那把只剩下二分之一的菜铲

(孩子们多次想扔掉它)

被他俩的岁月磨小的,特别小的徽帜

沙漏中

盐粒簌落

来路茫茫

特木里的甘霖

红土地愈加酡红

天空还在泠泠筛酒

特木星闪光的草滩上

一个黑彝老爷爷孤单站立

他粗糙的羊毛察尔瓦披垂

凝恒如淋湿的铸铁之鹰

现在,他缓缓转过梯形后背

高隆的眉骨下目光执著

口形平直却喃喃有声

他对着我这个异乡人

又似乎视而不见

我关上摄像机镜头

为冒昧地打搅老人而羞愧

他在望什么

他望到了什么

他是否望到了我望不到的神秘晶粒

祝好人得沐天恩。

英格丽·褒曼:《秋之奏鸣曲》

秋天深了,大地开始清点收成

小女儿开始清算感情。宁谧的

老枫林别墅,无眠人的眼睛

有着过度喧嚣的黑暗。地毯上

仰面摊开的女钢琴家是那么无助

她肩膀的痉挛酸心刺骨

她的心沿着渐弱的琶音躲入深秋迟暮

她的一生美得令人担心,美得糊里糊涂

就像深临昙花的日子。

预感已被证实。

但孩子,转开你瞄准器一样的眼睛吧

你母亲,比你更幼稚,更无辜。

如果你曾是可怜的山羊

她现在不过是难堪的羚羊

是偶然的肉体癫狂带来了你

——但羚羊有自己的事做。

日出时让悲伤终结。

被斥骂的母亲,她的一生有另一种纯粹和英勇

那些倒扣的船只

冬季来临

燕塞湖边排满了

倒扣的船只

像一场酷战后的露营

伤兵身上裹着肮脏单薄的线毯

湖水轻轻拍击堤岸

一只苍鹭

埋首于夏日的回忆

当季节变暖

这些船只会翻身下水

而我心中有多少倒扣的船只

却只能在身体的黑暗里开裂

然后腐烂

停电之夜

透过阳台打开的窗子

星星的蔚蓝水泡在平原上空飘荡

爽风送来石津灌渠木樨草的淡香

市声与欲望的炙烤暂得消歇

你的心似乎没变,老派如既往模样

陌生的烛光招引你退回时间深处

写下被年代放逐了的昔日怀想

插队时的伙伴,夜浇冻水时慌乱的初恋

终夜啮草的牲口,雪霰凄迷的山冈

哦,尽管你知道今天没人读这类陈旧的诗行

蓝格稿纸如青花瓷的盘子

往事撒下词的籽粒泠泠作响

在蜡烛剥开的旧日子徜徉

再归置好桌面,让大钢笔搭出绿荫

你老式的措辞,或许会抚慰另一个怀旧的心房?

而潇潇不已的烛火,带你和时光继续后退

俄罗斯叶梅茨克镇一位背时的小抒情诗人

曾在同一支蜡烛下吟述过往,这情景多让你宽怀

当一首新诗落成,火蝶刚好熄灭

白桦林的边缘,天光蚕丝般闪亮……