基于RS与GIS的乌审旗植被景观格局动态变化分析

春 风,洪园园,白海花

(1.内蒙古农业大学,生态环境学院,内蒙古 呼和浩特 010019;2.内蒙古师范大学,地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022;3.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)

基于RS与GIS的乌审旗植被景观格局动态变化分析

春 风1,2,洪园园2,白海花3

(1.内蒙古农业大学,生态环境学院,内蒙古 呼和浩特 010019;2.内蒙古师范大学,地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022;3.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)

在RS与GIS技术的支持下,利用2000年、2005年和2010年三期TM遥感影像,运用景观生态学原理和数理统计分析方法,从景观类型水平和景观格局水平角度,选取景观斑块密度指数等10个指数对乌审旗2000-2010年间景观格局动态变化进行分析。结果表明:在景观类型水平上,2000-2005年的变化以灌木景观的增加和沙地景观的减少为主,2005-2010年的变化以沙地景观的减少和城镇工矿用地景观及高覆盖草地、灌木景观的增加为主,其他类型变化不明显;在景观格局水平上,景观破碎度提高,斑块形状趋于复杂不规则,边缘被分割程度增加,斑块分布均衡,景观多样性和异质性增加,植被生态系统自身调节和防御自然风险功能提高;在景观类型转移上,2000-2005年,向灌木景观的面积最多,其次是向低覆盖草地景观转移;2005-2010年,向低覆盖草地景观转移面积最多,向低覆盖草地景观转移、向中覆盖草地景观转移、向高覆盖草地景观转移面积分别占景观类型转移总面积的32.89%、23.38%、14.27%。

乌审旗;景观格局;动态;分析

1 引言

景观格局是指景观的空间格局,即大小和形状不一的景观斑块在景观空间上的排列〔1〕。由于景观格局既是景观异质性的具体体现,同时又是各种生态过程在不同尺度上作用的最终结果,因此,景观格局研究是景观生态学中的基础性核心研究领域之一〔2-3〕。围绕景观格局分析,许多研究者都做了大量的工作,荒漠化严重的农牧交错区是景观格局变化极其敏感的区域,因而也是景观生态学重点研究的区域之一。

农牧交错区是荒漠化严重的地区,也是典型的生态脆弱区,该地区是我国生态环境变化研究的重要区域.本文在RS和GIS技术的支持下,以内蒙古中西部地区农牧交错带的荒漠草原地带的乌审旗作为研究区,通过景观格局的定量分析,探讨乌审旗景观格局的特点和变化趋势,更深入理解该地区的荒漠化过程及其机理,为该地区的荒漠化防治、社会和经济的持续发展与资源和环境的可持续利用服务。

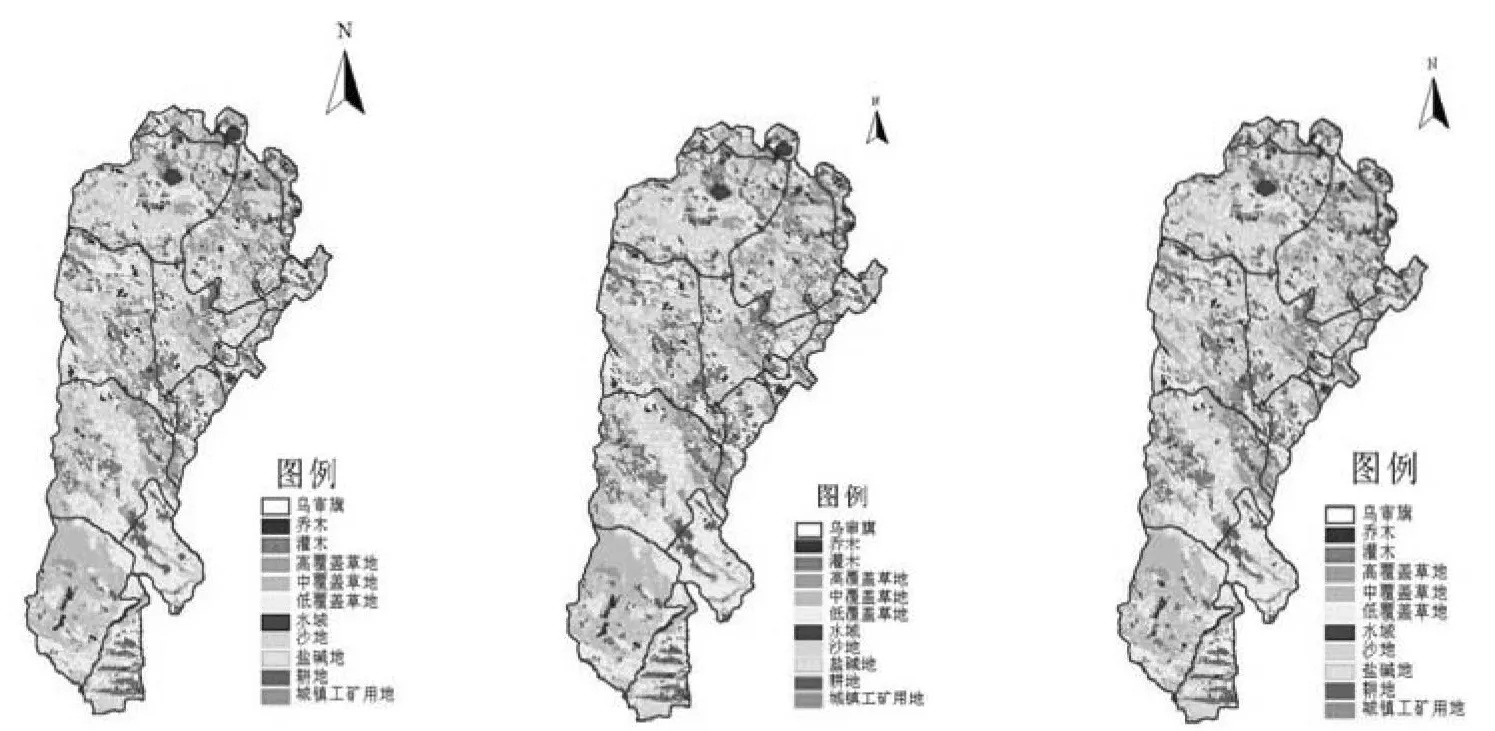

图1 研究区示意图

2 研究区概况

乌审旗位于鄂尔多斯市东南部、内蒙古自治区最南端,地处毛乌素沙地腹部,位于鄂尔多斯市西南部,地处毛乌素沙漠腹地。介于北纬37°38′54″~39°23′50″、东经108°17′~109°40′22″之间。东北、北部与伊金霍洛旗、杭锦旗接壤,西北、西部与鄂托克旗交界,西南与鄂托克前旗毗邻,南与陕西省靖边县、横山县为邻,东与陕西省榆林市相连,东北部分地段与陕西省神木县相接。土地总面积11645平方公里。全旗5个镇、1个苏木(图1)。属温带大陆性气候,年均气温6.8℃。最冷月(1月)平均气温-11℃,极端最低气温-33℃;最热月(7月)平均气温22℃,极端最高气温36.5℃。年均降水量为300-400mm,降水年际变化大,季节分配也不均匀,7-9月份集中,无霜期130─160天。灾害性天气频繁,以干旱、风沙为主,由于人为破坏,全境的地带性草原植被仅有少量保存,目前绝大多数区域是以沙生植物为主的隐域性植被为主。

3 研究方法

3.1 景观分类

根据中国科学院KZCX1-Y-02项目全国1∶10万土地利用数据库采用的土地利用分类系统(表1),结合研究区TM影像特征和野外实地调查的结果,按照景观生态学原则,把乌审旗植被景观类型划分为乔木、灌木、高覆盖草地、中覆盖草地、低覆盖草地、水域、沙地、盐碱地、耕地和居民点城镇工矿用地等十类景观类型;沙地和裸地归为沙地景观类型,将高覆盖草地和沼泽地归为高覆盖草地景观类型;将滩地和水域归为水域景观类型,将居民点、城市建设和道路交通、工矿用地等人工景观合并为城镇、工矿用地一类。

3.2 景观指数的选择

景观格局指数是景观格局不同侧面特征的概括提炼和定量反映,能够高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置某些方面特征的简单定量指标。根据本文景观分析的需要,选择斑块类型面积(CA)、斑块个数(NP)、平均斑块面积(MPS)、斑块面积百分比(PLAND)、最大斑块指数(LPI)、散布与并列指数(IJI)、斑块密度(PD)、边缘密度(ED)、平均形状指数(SHAPE)、破碎化指数(FN2)等10个景观指数。

3.3 数据来源及研究方法

本文采用研究区2000年、2005年和2010年8月份分辨率为30m的美国陆地资源卫星Landsat-TM影像,以及1964年1∶5万地形图,GPS野外调查获取的研究区土地利用/土地覆盖变化材料及自然地理基础资料。空间数据的处理过程为:在ENVI图像处理软件的支撑下,利用1∶5万地形图作为底图,用同名地物点法纠正2000年TM遥感影像;利用已纠正的2000年TM影像,采用影像对影像的方式对2005年和2010年TM假彩色合成影像进行了几何精校正,误差控制在半个像元之内,坐标统一用ALBERS等面积投影和相应参数。在ArcGIS9.2和Arcview3.3软件的基础上通过人机交互判读的方式解译景观类型的相关数据。数据处理采用ArcGIS9.2、Arcview3.3的PatchAnalyst模块、spss、Excel软件以及景观格局分析软件Fragstats3.3。

4 结果与分析

4.1 植被景观类型斑块特征动态变化分析

图2 研究区2000、2005和2010年景观类型分布图

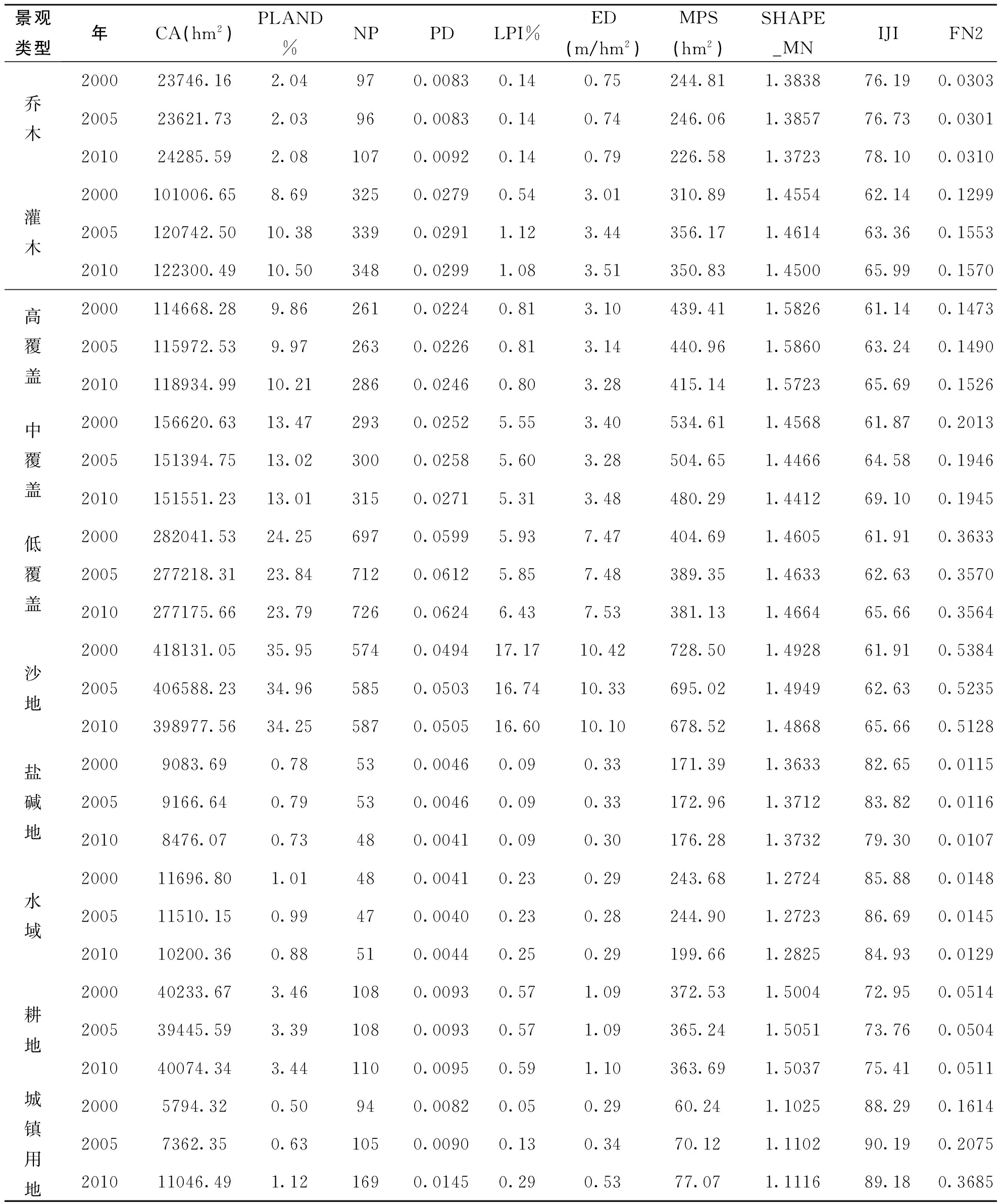

表1 2000-2010年植被景观类型指数动态变化

4.1.1 景观类型面积(CA)和斑块面积百分比(PLAND)

由表1看出2000-2005年,灌木景观的增加变化最显著,增加面积为19735.85hm2、斑块面积百分比(PLAND)增加了1.69%;其次是沙地景观的减少,减少面积为11542.82hm2、斑块面积百分比(PLAND)减少了0.99%;中覆盖草地和低覆盖草地景观的减少变化也很明显,分别减少了5225.88hm2和4823.22hm2,斑块面积百分比(PLAND)分别减少了0.45%和0.41%;城镇工矿用地和高覆盖草地景观分别增加了1568.03hm2和1304.25hm2,斑块面积百分比(PLAND)增加了0.13%和0.11%;乔木景观略有减少、盐碱地景观略有增加,但变化幅度很小。景观面积(CA)和斑块面积百分比(PLAND)变化以灌木景观的增加和沙地景观的减少为主。

2005-2010年,沙地景观的减少最明显,减少面积为7610.67hm2、减少了1.87%,斑块面积百分比(PLAND)减少了0.71%;其次是,城镇工矿用地景观的增加,增加面积为3684.14hm2,增加了50.04%,斑块面积百分比(PLAND)增加了0.49%;高覆盖草地、灌木、乔木和耕地景观分别增加了2962.46hm2、1557.99hm2、663.86hm2和628.75hm2,斑块面积百分比(PLAND)分别增加了0.24%、0.12%、0.05%和0.05%;水域和盐碱地景观分别减少了1309.79hm2和690.57hm2、斑块面积百分比(PLAND)分别减少了0.11%和0.06%;中覆盖草地景观有所减少,但减少幅度很小。可见,景观面积(CA)和斑块面积百分比(PLAND)变化以沙地景观的减少和城镇工矿用地景观的增加及高覆盖草地、灌木景观的增加为主。

4.1.2 斑块数量(NP)、斑块密度(PD)和最大斑块指数(LPI)动态变化分析

由表1显示得知,2000-2005年斑块数量(NP)和斑块密度(PD)的变化是一致的,各类型景观斑块密度(PD)值很小,均低于0.1,各景观类型斑块都已大面积斑块为主,微小面积斑块很少。斑块数量变化中耕地景观斑块数量(NP)下降。景观类型最大斑块指数(LPI)变化也不明显,斑块数量(NP)变化完全受人为干扰控制。乔木、水域和盐碱地景观斑块数量(NP)变化不明显。

2005-2010年斑块数量(NP)均略有增加,景观类型最大斑块指数(LPI)变化不明显,水域景观的景观类型最大斑块指数(LPI)下降;上述指数变化乔木景观最大斑块面积增加,治理生态环境的干扰强度在增加;盐碱地景观的斑块面积(CA)减少导致最大斑块指数(LPI)的增加;水域景观的最大斑块在萎缩、面积减少。

4.1.3 平均形状指数(SHAPE_MN)和散布与并列指数(IJI)变化分析

平均形状指数(SHAPE_MN)取值范围在1到2之间,趋近于1时斑块形状近圆度很高,等于1时斑块形状是圆形,等于2时斑块完全破碎。散布与并列指数(IJI)取值范围是0 4.1.4 平均斑块面积(MPS)、边缘密度(ED)和破碎化指数(FN2)变化 平均斑块面积(MPS)是表征景观的破碎程度,其值越小景观或类型的破碎程度越大,其值的分布区间对图像或地图的范围以及对景观中最小斑块粒径的选取有制约作用。由表1看出,2000-2010年沙地景观平均斑块面积(MPS)是减少、城镇工矿用地景观平均斑块面积(MPS)是增加;沙地景观破碎程度提高、斑块面积缩小,城镇工矿用地景观破碎程度降低、斑块面积扩大。灌木景观平均斑块面积(MPS)是增加,乔木、高覆盖草地、中覆盖草地和低覆盖草地景观平均斑块面积(MPS)是减少;灌木景观破碎程度降低、斑块面不断在扩大的同时小斑块在也增多,乔木、高覆盖草地、中覆盖草地和低覆盖草地景观破碎程度提高、面积变化以小斑块增多为主。盐碱地、水域和耕地景观平均斑块面积(MPS)变化是减少。 边缘密度(ED)反映景观的破碎程度,揭示了景观或类型边界的被分割程度,其大小直接反映景观边缘效应及物种组成。由表1看出,2000-2010年灌木、中覆盖草地和低覆盖草地景观边缘密度(ED)是增长,这三种景观边缘破碎程度增加,边缘效应可能性加大;沙地景观边缘密度(ED)是减少,边缘被分割程度减少;城镇工矿用地景观是增长。 斑块数量破碎化(FN2)只是某一景观类型在给定时间和给定性质上的破碎化程度。斑块数量破碎化指数(FN)的取值在0-1之间,0表示没有破碎化,1则代表已完全破碎。由表1看出,2000-2010年城镇工矿用地景观斑块数量破碎化指数显著增加,城镇工矿用地景观斑块数量显著增多,景观略显斑块数量破碎度明显提高;沙地景观斑块数量破碎化指数是下降,沙地景观斑块数量破碎化程度降低,斑块数量减少。灌木、中覆盖草地和低覆盖草地景观斑块数量破碎化指数是增加,灌木、中覆盖草地和低覆盖草地景观破碎化程度增长、斑块数量增多;乔木、盐碱地、水域和耕地景观斑块数量破碎化指数(FN2)很低,几乎没破碎,乔木景观破碎化指数(FN2)是增长、盐碱地、水域和耕地景观破碎化指数(FN2)是减少,乔木景观斑块破碎化程度有所提高、斑块数量增多,盐碱地、水域和耕地景观斑块破碎化程度有所减少。 4.2 景观类型转移特征 4.2.1 2000-2005年景观类型转移变化 由表2显示可看出,2000-2005年,景观类型转移变化很普遍,乌审旗中部地区中、低覆盖草地景观转移成灌木景观以及北部地区沙地景观周边地区转移成低覆盖草地景观的变化较明显。其他景观转移成灌木景观的面积最多,为20478.17hm2、占景观类型转移总面积的40.49%;其次是其他景观转移成低覆盖草地景观,面积为17337.93hm2、占景观类型转移总面积的34.29%;其他景观类型转移成中覆盖草地景观4202.93hm2,占景观类型转移总面积的8.31%;转移成高覆盖草地景观2941.22hm2,占景观类型转移总面积的5.82%;转移成沙地景观面积2233.01hm2,占景观类型转移总面积的4.42%;转移成城镇工矿用地景观面积1810.59hm2,占景观类型转移总面积的3.58%;转移成乔木景观的699.33hm2,占景观类型转移总面积的1.38%;转移成盐碱地、水域和耕地景观面积很小,分别为617.24hm2、189.75hm2和59.8hm2,分别占景观类型转移总面积的1.22%、0.38%和0.12%。在转移过程中变化最明显的是17233.60hm2、3443.38hm2、2026.30hm2、1300.96hm2和855.56hm2的沙地景观分别转移成低覆盖草地、灌木、中覆盖草地、城镇工矿用地和高覆盖草地景观,分别占景观类型转移总面积的34.08%、6.81%、4.01%、2.57%和1.69%;沙地景观总的转移面积为25306.39hm2、占景观类型转移总面积的50.04%;其他景观转移成沙地景观面积为2233.01hm2、仅占景观类型转移总面积的4.42%。9908.51hm2和1367.62hm2的低覆盖草地转移成灌木和中覆盖草地景观,占景观类型转移总面积的19.59%和2.70%;也有2200.18hm2的低覆盖草地转移成沙地景观,占景观类型转移总面积的4.35%;7068.16hm2和1280.00hm2的中覆盖草地转移成灌木和高覆盖草地景观,占景观类型转移总面积的13.98%和2.53%;其余转移过程变化面积较小,总的转移结果来看植被改善面积比植被退化面积多,而且差距很大。 表2 2000-2005年植被景观类型转移矩阵 单位:hm2 4.2.2 2005-2010年景观类型转移变化 据表3显示可知,2005-2010年,乌审旗景观类型之间转移活跃,只有研究区西北部和东南地区景观类型转移变化偏少;在景观类型转移变化占沙地景观转移成低覆盖草地景观、其他景观转移成城镇工矿用地景观和其他景观转移成中、高覆盖草地景观的变化显著。景观类型转移结果是:15740.36hm2的其他景观类型转移成低覆盖草地景观,占景观类型转移总面积的32.89%;11190.12hm2其他类型景观转移成中覆盖草地景观,占景观类型转移总面积的23.38%;6832.51hm2他类型景观转移成高覆盖草地景观,占景观类型转移总面积的14.27%;5227.92hm2其他类型景观转移成城镇工矿用地景观,占景观类型转移总面积的10.92%;3954.91hm2其他类型景观转移成灌木景观,占景观类型转移总面积的8.26%;2067.7hm2其他景观类型转移成沙地景观,占景观类型转移总面积的4.3%;1312.27hm2其他景观类型转移成乔木景观,占景观类型转移总面积的2.74%;其他景观转移成耕地、盐碱地和水域景观的面积很小,分别为657.3hm2、461.8hm2和409.54hm2,分别占景观类型转移总面积的1.37%、0.96%和0.85%。转移过程变化面积最明显的是沙地景观转移成低覆盖草地景观,面积为10222.27hm2,占景观类型转移总面积的21.36%;其次是低覆盖草地景观转移成中覆盖草地景观,面积为10314.23hm2,占景观类型转移总面积的21.55%;中覆盖草地景观转移成高覆盖草地景观面积为5798.14hm2,占景观类型转移总面积的12.11%;高覆盖草地、低覆盖草地和灌木景观转移成城镇工矿用地景观面积分别为1457.41hm2、1259.21hm2和1104.31hm2,分别占景观类型转移总面积的3.05%、2.63%和2.3%;1413.60hm2水域景观转移成低覆盖草地景观,占景观类型转移总面积的2.95%;1389.15hm2低覆盖草地景观转移成沙地景观,占景观类型转移总面积的2.9%;1360.39hm2高覆盖草地景观和1033.51hm2中覆盖草地景观转移成灌木景观,分别占景观类型转移总面积的2.84%和2.16%;其余景观类型转移过程变化面积较少。 表3 2005-2010年植被景观类型转移矩阵 单位:hm2 (1)在景观类型水平上,2000-2005年的变化以灌木景观的增加和沙地景观的减少为主,2005-2010年的变化以沙地景观的减少和城镇工矿用地景观的增加及高覆盖草地、灌木景观的增加为主,其他类型变化不明显。 (2)在景观格局水平上,景观破碎度提高,斑块形状趋于复杂不规则,边缘被分割程度增加,斑块分布均衡,景观多样性和异质性增加,植被生态系统自身调节和防御自然风险功能提高。 (3)在景观类型转移上,2000-2005年,向灌木景观的面积最多,其次是向低覆盖草地景观转移;2005-2010年,向低覆盖草地景观转移面积最多,向低覆盖草地景观转移、向中覆盖草地景观转移、向高覆盖草地景观转移面积分别占景观类型转移总面积的32.89%、23.38%、14.27%。 〔1〕郑丙辉,田自强,王文杰,等.中国西部地区土地利用/土地覆盖近期动态分析〔J〕.生态学报,2004,24(5):1078-1085. 〔2〕福尔曼R,戈德罗恩M(肖笃宁等译).景观生态学〔M〕.北京:科学出版社,1990.44-120. 〔3〕傅伯杰,陈利顶,马克明,等.景观生态学原理及应用〔M〕.北京:科学出版社,2001.59-61. 〔4〕肖笃宁.景观生态学理论、方法及应用〔M〕.北京:中国林业出版社,1991,186-196. 〔5〕傅伯杰.黄土区农业景观空间格局分析〔J〕.生态学报,1995,15(2):113-120. 〔6〕陈利顶,傅伯杰.黄河三角洲地区人类活动对景观结构的影响分析〔J〕.生态学报,1996,16(4):337-345. 〔7〕唐礼俊.佘山风景区景观空间格局分析及其规划初探〔J〕.地理学报,1998,53(5):42-48. 〔8〕王兮之,郑影华,李森.海南岛西部土地利用变化及其景观格局动态分析〔J〕.中国沙漠,2006,26(3):409-414. 〔9〕刘纪远.中国资源环境遥感宏观调查与动态研究〔M〕.北京:中国科学技术出版社,1996.71-76. 〔10〕李秀彬,全球变化的核心领域-土地利用/覆盖变化的国际研究动向〔J〕.地理学报,1996,51(6):553-557. 〔11〕徐美,黄诗峰,遥感用于土地利用变化动态监测中的若干问题探讨〔J〕.遥感技术与应用,2000,15(4):252-255. 〔12〕彭文甫,成都市土地利用变化及驱动力分析〔D〕.四川师范大学,2005. 〔13〕邵霞珍,土地利用变化的社会经济驱动因子研究——以贵阳市和大连市为案例比较〔D〕.浙江大学,2006. 〔14〕史培军,陈晋,潘耀忠.深圳市土地利用变化机制分析〔J〕.地理学报,2000,55(2):151-160. 〔15〕摆万奇,深圳市土地利用动态趋势分析〔J〕.自然资源学报,2000,15(2):112-116. 〔16〕顾朝林,北京市土地利用/覆被变化机制研究〔J〕.自然资源学报,1999,14(4)307-312. 〔17〕陈佑启,杨鹏,国际上土地利用/覆被变化研究的新进展〔J〕.经济地理,2001,21(1):95-100. Analysis on the Dynamic Change of Landscape Patterns in Wu Shen Qi banner Chunfeng1,2,Hongyuanyuan2,Baihaihua3 1.College of Ecology and Environment,Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot,010019,China; 2.College of Geographical Science,Inner Mongolia Normal University, Hohhot, 010022,China; 3.Grassland Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Science,Hohhot,010010,China) Based on the support of the Rs and GIS technology,after using three periods of TM images in 2000,2005 and 2010year,Using the methods of landscape ecology and statistical analysis, the paper selected ten indices based on landscape class level and landscape pattern level to analyze the dynamic change of landscape pattern in Wu Shen Qi banner from 2000 year to 2010year.The results show:On the landscape class level, from 2000year to 2005yeay,the main change are increasing of shrub landscape and reducing of sand landscape and from 2005year to 2010year , the main change are reducing of sand landscape and increasing of town-used landscape, high covered grassland and shrub landscape ; On the landscape pattern level,one chang is improving of landscape fragmentation and patch shape tended to be complex and un-rule,the other change is increasing of the degree of edge split and patch shape tended to be balanced. As the result that the landscape diversity and landscape heterogeneity increased, and self-regulation and function of natural risk prevention of Vegetation ecosystem improved. On the type of shift in the landscape, from 2000year to 2005rear,mainly transfered to the shrub landscape and low covered grassland landscape; from 2005year to 2010year, mostly transfered to the low covered grassland landscape , the area of transferring to low covered grassland landscape, medium covered grassland landscape, and high covered grassland are total area of 32.89%, 23.38%, and 14.27%. Wu Shen Qi banner;landscape pattern;dynamic;analysis 2014-04-222 武艳娟(1982-),女,河北省张家口市张北县人,工程师,从事气象服务工作。 TP79 A 2095—5952(2015)02—0012—08

5 结论

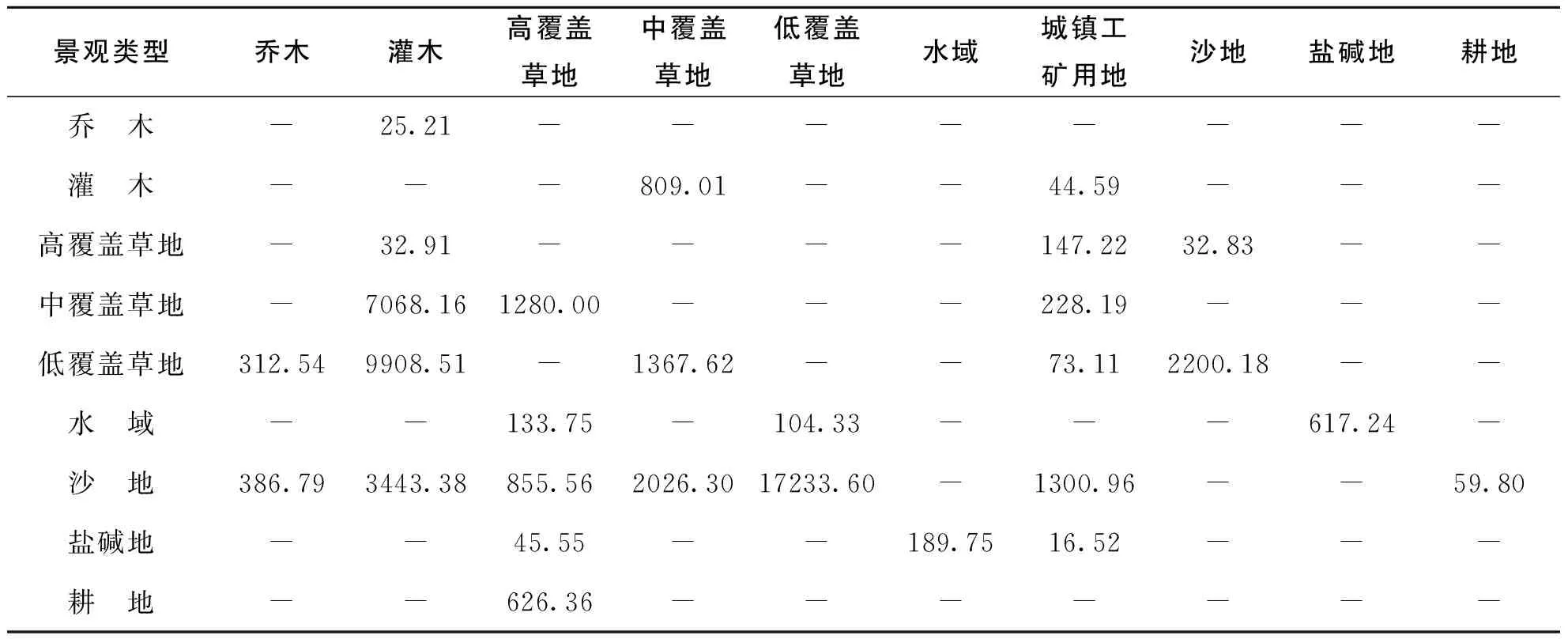

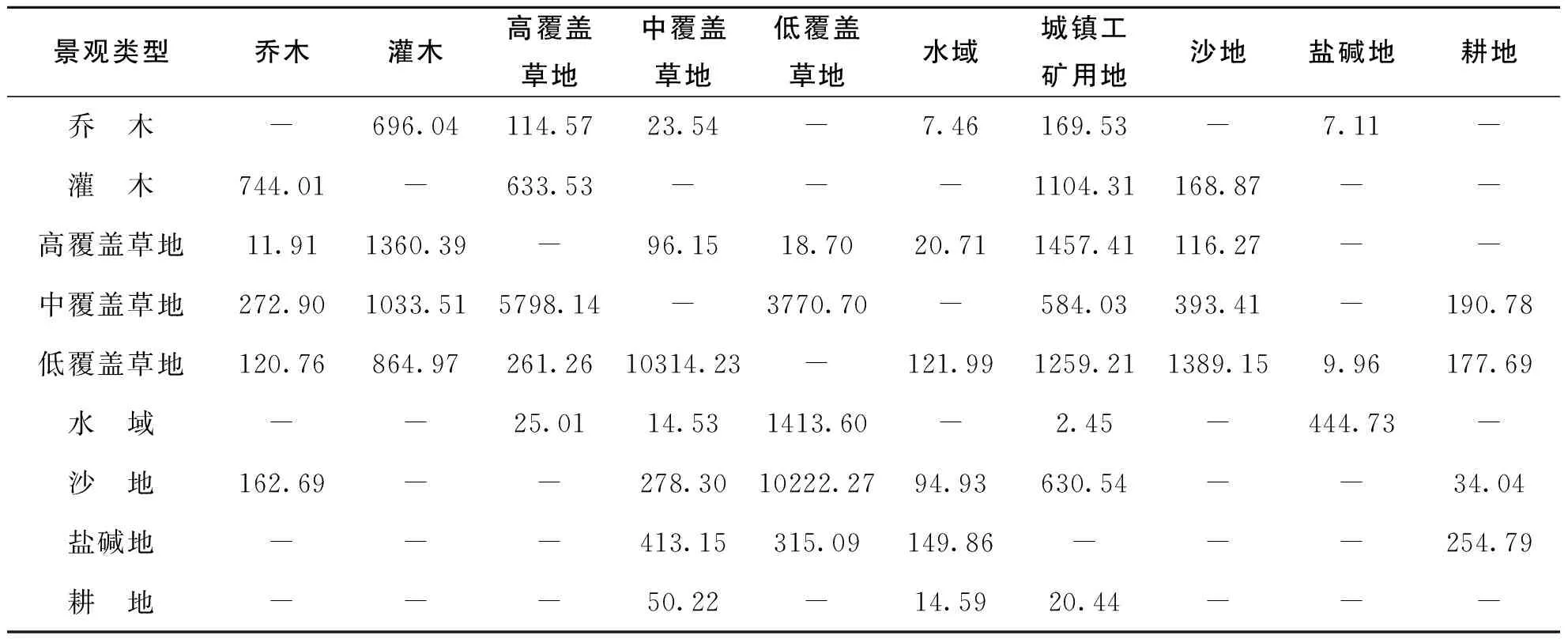

——以起源权属为例