农村流浪儿童自我意识与孤独感、社交焦虑的关系研究

邓 敏,潘 莹,樊 洁

(红河学院教师教育学院,云南蒙自 651199)

儿童的自我意识反映了儿童对自己在环境和社会中所处地位的认识,也反映了评价自省的价值观念,是个体实现社会化目标,完善人格特征的重要保证。自我意识的发展标志着个体心理成熟的程度〔1〕。孤独感是个体经常由于在亲密关系或社交关系中因不被接纳而体验到的一种沮丧、消极的感受〔2〕。针对儿童的研究发现,社交焦虑与孤独感之间存在显著正相关〔3-4〕,针对流动儿童的研究发现,社交焦虑对孤独感有显著的预测作用。根据段宝军对留守儿童的研究发现,自我意识在社交焦虑与孤独感之间起着部分中介作用〔5〕。因此,对于社会支持系统残缺或功能不良,流浪儿童自我意识出现不良倾向,进而可能影响到其社交焦虑和孤独感。因此有必要以流浪儿童为对象,关注其自我意识、社交焦虑和孤独感的基本状况,并进一步探讨三者之间的关系。

一、对象与方法

(一)对象

通过目标人群抽样选取红河县垤玛乡(因该乡许多家庭曾携带子女外出乞讨,甚至被称为“乞讨乡”)垤玛中学的120名有流浪经历的中学生进行问卷调查,回收有效问卷97份。

(二)工具

采用Piers-Harris儿童自我意识量表(Piers-Harris Children's Selfconcept Scale,PHCSS)〔6〕306,PHCSS由80个问题组成,分为6个分量表:行为、智力与学校情况、躯体外貌与属性、焦虑、合群、幸福与满足。回答“是”计1分,回答“否”不计分;部分题目为反向计分。总分或分量表分越高,表明自我意识水平越高或在某方面的自我意识越强。

儿童社交焦虑问卷〔6〕248,该项量表共有10个条目,得分在0~20分,害怕否定评价包含1、2、5、6、8、10等6个条目,得分在0~12分,社交回避与苦恼包含3、4、7、9等4个条目,得分在0~8分,其得分越高表明社交焦虑的情况越严重。本研究的调查结果显示,本组被试的儿童社交焦虑总平均分为5.85分,害怕否定评价平均分为4.58分,社交回避与苦恼平均分为3.24分。

儿童孤独感项量表〔6〕303共有24个项目,可用于评定儿童的孤独感与社会不满程度,其中16个条目评定孤独感、社会适应与不适应感以及对自己在同伴中的地位的主观评价(其中10条用于指向孤独,6条指向非孤独)。另外8个为补充条目。回答分为5级评分,从“始终如此”到“一点都没有”,总分范围为16~80,超出44分可评定为孤独。该量表信度较高,其内部一致性系数为0.82。

(三)方法

采用标准化施测形式对红河县垤玛地区的相关教师进行简单培训后,由本地教师到垤玛中学对流浪儿童进行问卷调查。本调查采用无记名形式,要求学生全部作答,然后再筛选出具备流浪经历1个月以上的儿童作为研究问卷。

(四)统计处理

全部数据统一编码,采用SPSS16.0 for Windows软件处理。

二、结果

(一)流浪儿童的自我意识总体状况

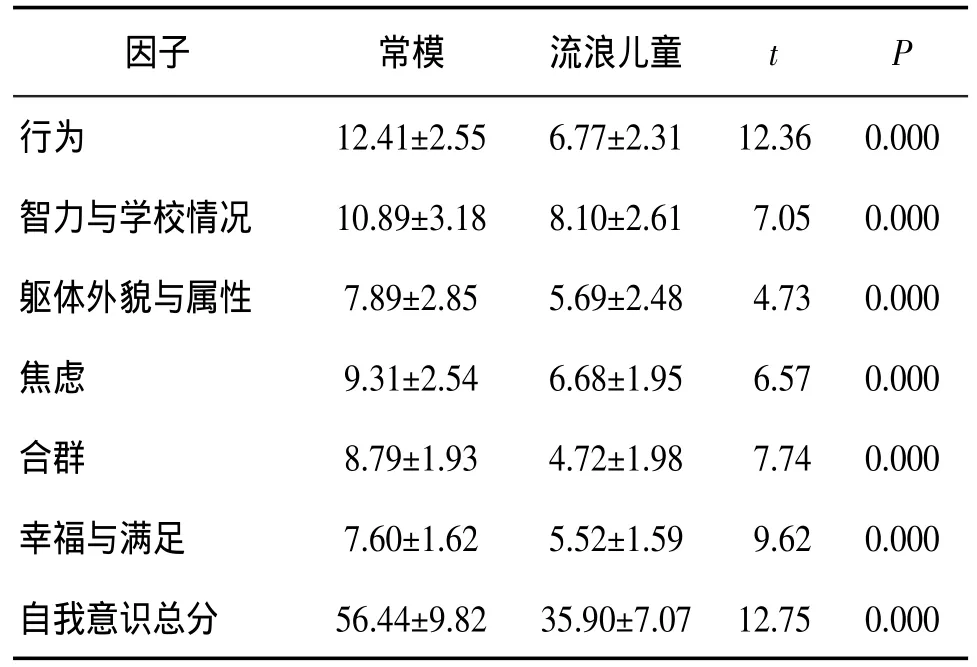

按照原量表规定,总分得分在第30~70百分位之间为正常范围,现根据调查结果,流浪儿童整体得分低于46分,即低于第30百分位,自我意识总分低于正常范围。与常模组〔7〕相比,流浪儿童自我意识总分和行为、智力与学校情况、躯体外貌与属性、焦虑、合群、幸福与满足6个分量表得分均低于常模组,见表1。

表1 流浪儿童组与常模组(2002)自我意识量表的得分比较(M±SD)

(二)流浪儿童社交焦虑检出率基本状况

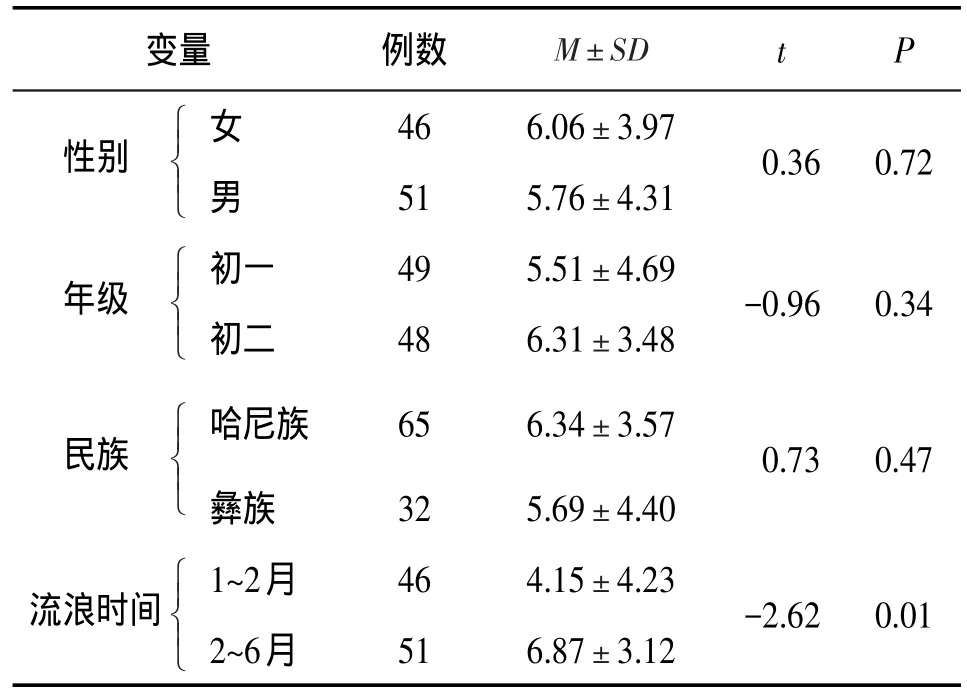

97名学生的社交焦虑量表平均得分(5.85±3.50),最低分0分,最高分20分,社交焦虑者57人,社交焦虑检出率为59%。女生社交焦虑平均得分为(6.06±3.97),男生社交焦虑平均得分为(5.76±4.31),差异没有统计学意义(t=0.36,P>0.05);初二学生社交焦虑得分(6.31±3.48)高于初一学生(5.51±4.69),差异没有统计学意义(t=-0.96,P>0.05);哈尼族学生社交焦虑得分(6.34±3.57)高于彝族学生社交焦虑得分(5.69±4.40),差异没有统计学意义(t=0.73,P>0.05);流浪时间超出2个月的社交焦虑得分(6.87±3.12)高于流浪时间不到2个月的社交焦虑得分(4.15±4.23),差异有统计学意义(t=-2.62,P<0.05),见表2。

表2 不同性别、年级、民族、流浪时间儿童社交焦虑量表得分比较

由表2可知,流浪儿童的流浪时间越长,儿童社交焦虑得分越高,也就是说个体流浪时间越长,其社交焦虑状况就越严重,并且2个月以上与2个月以下的差异有统计学意义,故流浪时间虽然很短暂,但对于个体社交状况损害严重。

(三)流浪儿童孤独感检出率基本状况

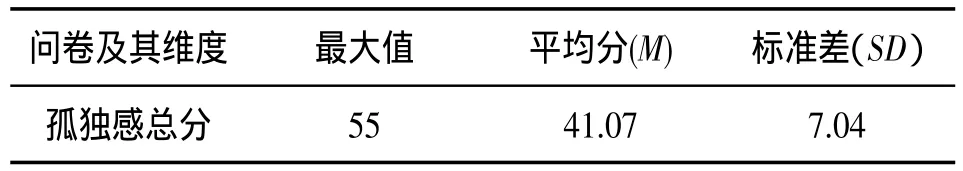

根据表3可知,流浪儿童孤独感总平均分为41.07,孤独者42人,孤独儿童检出率为43%。因不存在显著的性别、年级、民族和流浪时间的差异,未列表比较。

表3 垤玛乡流浪儿童孤独感的整体描述性统计结果(n=97)

(四)流浪儿童自我意识与社交焦虑、孤独感的相关研究

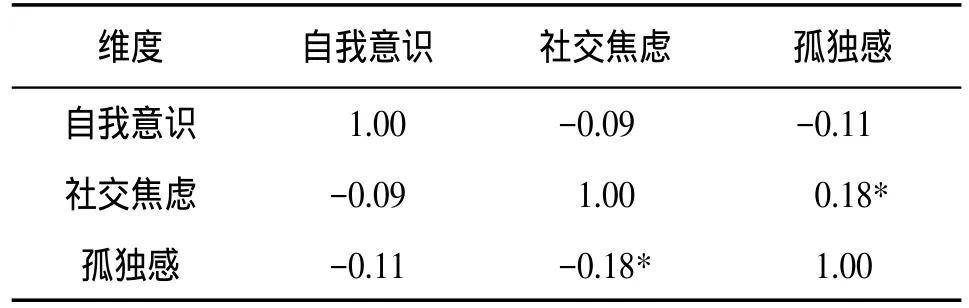

采用相关关系对流浪儿童的自我意识、社交焦虑和孤独感进行研究,结果见表4。虽然自我意识与社交焦虑、孤独感之间呈负相关关系,但是并没有达到显著水平,也就是说,自我意识水平越高,社交焦虑状况越严重,孤独感越强,但是二者的相关不是具有统计意义的强相关。根据已有研究,社交焦虑能够正向预测孤独感,而自我意识在社交焦虑与孤独感之间起着部分中介作用,也就是说社交焦虑通过作用于自我意识,部分影响了个体的孤独感,进而影响个体的心理健康水平。根据表4的相关矩阵发现,在流浪儿童的自我意识与社交焦虑、孤独感之间不存在显著相关关系,只有孤独感与社交焦虑之间存在显著的正相关关系,自我意识无法发挥调节或中介作用。这可能与流浪儿童自我意识水平过低有关,由于流浪儿童的自我意识水平显著低于全国常模,无法与个体的孤独感、社交焦虑之间产生显著相关关系,也无法起到调节或中介作用有关。

表4 垤玛乡流浪儿童自我意识与社交焦虑、孤独感的相关矩阵(n=97)

三、讨论

自我意识反映了个体对自己在环境和社会中所处地位的认识,也反映了评价自身的价值观念〔8〕。有的研究者认为个体的自我意识与社会适应行为的关系密切,良好的自我意识是青少年心理和行为发展的一个保护因素,它可以阻止心理问题的出现并促进幸福感的产生〔9〕。流浪儿童在自我意识的发展过程中,受到内外因素的影响,自我意识出现不良倾向。

根据本调查结果显示,流浪儿童自我意识总分和行为、智力与学校情况、躯体外貌与属性、焦虑、合群、幸福与满足6个分量表得分均低于全国城市常模,这可能是因为我国目前还没有农村儿童的自我意识常模,因此,根据此标准本组检出率处于较高水平。

另外,流浪儿童的孤独感和社交焦虑检出率都较高,与段宝军的研究〔5〕一致,流浪儿童与留守儿童一样,因为其社会系统遭到破坏,受尽人间冷遇和非公正对待,对其人际交往和社会情感造成了破坏。

为进一步探明与自我意识的关系,采用相关分析发现,自我意识与社交焦虑和孤独感之间呈现负向关系,即自我意识越低,其社交焦虑和孤独感的情况越不严重,但不存在显著相关,这与以往的研究结果不同。自我意识没有与孤独感、社交焦虑之间存在正向关系,即自我意识影响个体的孤独感和社交焦虑,这可能与样本量太小,难以显示出样本代表性问题有关。但由于本研究的样本比较特殊,不是一般普通儿童,而是一群显著低于全国常模的流浪儿童,因此,可能自我意识无法起到调节其孤独感和社交焦虑的作用,不能通过一般的教育手段提高自我意识来改善儿童的心理健康状况。这也提示我们,自我意识需要达到一定程度才能发挥其对心理健康的调节作用,对于自我意识过低甚至是自我意识模糊的情况,首先应该提高的是自我意识水平,实现其对自身、对他人和社会的正常觉知,才可能通过自我意识的调节来改善其心理健康水平。而且不能使用一般的教育或说理手段,而是通过关怀、支持、理解和鼓励来增进其自尊、自信水平,进而改善其自我意识水平。

自我意识是隐藏在个体内心深处的心理结构,是人格的自我调控系统。流浪儿童自我意识的发展明显滞后于正常儿童,并带来相关的情绪、行为问题〔10〕。并且由于自我意识无法发挥其特有的调节和中介作用,使得流浪儿童更多地承受了由此所带来的负面影响,不是简单地通过其自我振作、坚持就可以恢复自我意识水平,而是需要更多的社会关怀和支持,营造良好的家庭和社会环境,使其早日回归社会。流浪儿童与正常儿童相比,他们的自我评价过低、应对方式上多采用回避行为,在与人交往的时候往往被动、退缩,并由此带来了社交障碍和情感问题。为了促进农村流浪儿童的心理健康发展,提升他们自我意识的发展水平,需要家庭、学校和社会的共同努力,采用多种渠道、多种方法,帮助流浪儿童回归主流社会〔11〕。

四、结论

根据本研究发现,流浪儿童的自我意识水平显著低于全国常模,并且孤独感和社交焦虑检出率较高,几乎达到50%。进一步探讨三者的关系发现,只有孤独感和社交焦虑之间存在着显著正相关,自我意识与孤独感、社交焦虑之间不存在显著关系,无法发挥其对孤独感、社交焦虑的中介作用,流浪儿童的心理资源匮乏,需要社会各界的支持和帮助,尤其是精神上的真诚接纳和关怀理解。

〔1〕王耘,叶忠根,林崇德.小学生心理学〔M〕.杭州:浙江教育出版社,2002:522.

〔2〕张锦涛,刘勤学,邓林园,等.青少年亲子关系与网络成瘾:孤独感的中介作用〔J〕.心理发展与教育,2011(6):641-647.

〔3〕张妍,吕培瑶,刘志强,等.小学生社交焦虑和孤独感与学业成绩的关系研究〔J〕.中国学校卫生,2006,27(11):955-956.

〔4〕胡宁,方晓义,蔺秀云,等.北京流动儿童的流动性、社交焦虑及对孤独感的影响〔J〕.应用心理学,2009,15(2):166-176.

〔5〕段宝军.自我意识在留守儿童孤独感与社交焦虑间的中介作用〔J〕.现代中小学教育,2014(6):62-65.

〔6〕汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册〔M〕.增订版.北京:中国心理卫生出版社,1999.

〔7〕苏林雁,罗学荣,张纪水,等.儿童自我意识量表的中国城市常模〔J〕.中国心理卫生杂志,2002,16(1):31-34.

〔8〕魏俊彪,胡春博,王体明.河南省4个地区705名初中生的自我意识评定〔J〕.中国学校卫生,2008,29(7):647-649.

〔9〕聂衍刚,丁莉.青少年的自我意识及其与社会适应行为的关系〔J〕.心理发展与教育,2009(2):47-54.

〔10〕李晓东,陈怡,高秋凤.流浪儿童的性格与行为特点研究〔J〕.华南师范大学学报:社会科学版,2007(6):126-130.

〔11〕张雪琴,叶绮华,张书维,等.广东三地流浪儿童自我意识现状调查〔J〕.中山大学学报:医学科学版,2011,32(1):121-125.