非英语专业大学生英语词汇量研究

谭洪进,殷炳兰

(山东理工大学外国语学院,山东淄博255049)

非英语专业大学生英语词汇量研究

谭洪进,殷炳兰

(山东理工大学外国语学院,山东淄博255049)

通过跟踪调查,统计非英语专业大学生的接受性词汇量和产出性词汇量,研究发现:大学生的接受性词汇量较大,并在大学阶段第三学期有显著的增长;产出性词汇量较小,在三个学期中没有显著的增长;接受性词汇量与产出性词汇量在三个学期均呈现高度相关。为提高大学生产出性词汇能力,大学英语词汇教学应重视输出与输入的有机结合、附带学习与直接学习的有机结合,并引导大学生重视“词块”学习。

词汇量;接受性词汇;产出性词汇;词汇习得

词汇是语言的建构材料,在语言学习中起着基础性作用。第二语言(简称二语)习得过程中因缺乏输入与输出的有利环境,词汇习得机制和过程明显不同于母语词汇习得。因此,对于二语学习者而言,词汇学习具有重要意义。二十世纪80年代中期以来,国外众多学者对二语词汇习得进行了开拓性研究,取得了初步成果;进入二十一世纪以来,二语词汇习得研究更是成为二语习得研究的热点甚至中心;[1]然而,二语词汇习得的理论尚需大量实证研究去证实。本研究采用实证方法,探索非英语专业大学生英语词汇量的发展状况,以期为大学英语词汇教学提供建议。

一、研究背景

(一)二语词汇习得研究中的两组概念

对二语词汇习得的研究必须建立在回答“什么是习得一个词”的基础之上。语言学专家Nation指出:词汇并不是孤立存在的语言单位,而是存在于相互关联的多种系统和层面之中;习得一个词意味着知晓关于该词的众多信息,同时,习得一个词过程本身也有不同的层面。[2]35因此,在二语词汇习得研究中,往往需要区分两组关键概念:一组是词汇量(vocabulary size)与词汇深度(vocabulary depth);一组是接受性词汇(receptive vocabulary)与产出性词汇(productive vocabulary)。

词汇量也称词汇广度(vocabulary breadth),即学习者所掌握的词汇数量,所回答的问题是“how many words a learner knows”。词汇深度也称词汇质量(vocabulary quality),即学习者对词汇众多信息的知晓程度,所回答的问题是“how well a learner knows about words”。

接受性词汇与产出性词汇这一对概念是基于不同的语言技能提出的。接受性词汇也称被动词汇(passive vocabulary),指听力理解和阅读理解等接受性技能过程中学习者能够识别和理解的词汇。产出性词汇也称积极词汇,指口语输出和书面输出等产出性技能过程中学习者能够应用的词汇。Laufer和Nation区分了两类产出性词汇:控制性产出性词汇和自由产出性词汇。控制性产出性词汇即学习者在有限定条件的前提下,所能够使用的词汇,如造句或用合适的词汇补全句子等;自由产出性词汇即在口语或者写作过程中,学习者能够自由使用的词汇。[3]

(二)国外词汇量测量研究

一定的词汇量对于任何语言技能来说都是必须的,因此学术界对词汇量的关注由来已久,迄今为止大多数词汇研究都聚焦于词汇量。[4]对词汇量的测量一直是词汇量研究的中心。国外研究者设计了多种测量词汇量的工具。最初的词汇量测量工具主要以接受性词汇量为测量目标。在众多接受性词汇量的测量工具中,Nation设计的词汇等级测试卷(Vocabulary Levels Test,简称VLT)被众多研究者所采用,产生了巨大影响。该测试卷由Nation在1983年最先提出,[5]并因1990年Nation出版的《词汇教学》(TeachingandLearningVocabulary)一书而被广为接受。[6]2007年Natio&和Beglar在该测试卷基础上又编制了词汇量测试卷(Vocabulary Size Test,简称VST)来更精确地测量接受性词汇量。[7]Beglar验证了VST的效度,认为该测试卷更全面、可靠和准确。[8]

近年来,国外研究者也开始重视产出性词汇量研究,并开发了几种测量产出性词汇量的工具,其中以Laufer和Nation设计的产出性词汇水平测试卷(Productive Levels Test,简称PLT)最具代表性。[3]

(三)国内词汇量研究

在吸收国外二语词汇习得理论成果的基础上,国内研究者也进行了一定数量的词汇量研究。不少研究机构和学者均对此问题有所关注。解放军外国语学院测试中心、桂诗春分别对我国英语专业大学生的接受性词汇量进行了测量;[9] [10]吕长竑测试了大学生的接受性词汇量并探讨了词汇量与语言综合能力及词汇深度知识的关系;[11]李晓利用Schmitt等设计的词汇量测试卷测量了大学生的接受性词汇量;[12]卢敏测量了英语专业大学生的产出性词汇量,并归纳了产出性词汇的发展特征;[13]王子颖通过Nation & Beglar设计的词汇量测试卷来验证接受性词汇量能否预测学习者语言水平。[6]

笔者通过阅读现有文献,发现国内对词汇量的研究尚存不足。如对接受性词汇量的研究较多,而产出性词汇量的研究较少;对产出性词汇的研究多通过研究产出性词汇的丰富度来进行,较少涉及学习者产出性词汇的具体数量;大部分研究采用截面研究,历时研究较少。综合以上研究现状,本研究的具体研究设计如下文。

二、研究设计与数据来源

(一)研究问题与研究对象

本研究尝试探索非英语专业大学生英语词汇量的发展状况,具体的研究问题是:大学生在大学英语学习过程中接受性词汇量与产出性词汇量的发展状况是怎样的?接受性词汇量与产出性词汇量之间的相关程度如何?本研究的研究对象是山东省某省属高校部分2012级大学生,共计76人,其中男生54人,女生22人。在入校前,他们均有9年及以上的英语学习经历。

(二)数据来源

本研究中,对接受性词汇量的测量采用Nation & Belgar设计的词汇量测试卷(VST,14000词族版)。该版本的词汇量测试卷共有140道多项选择题,涵盖了14个词汇等级的词汇,每个等级考察10个单词,因此受试的测试得分乘以100即受试的总词汇量。本研究中,为统计方便,受试每答对1题得1分,满分140分。

本研究中,产出性词汇量通过控制性产出性词汇量来体现,测量工具采用Laufer& Nation设计的产出性词汇水平测试卷(PLT),并进行了适当的修改。原测试卷由五部分组成,分别为2000词汇水平、3000词汇水平、大学词汇水平、5000词汇水平和10000词汇水平。每部分由18道小题组成;18道小题所考察的词汇从各自所在词汇水平等级中抽样而来。测试题目采用填词补全句子的形式,所填单词词首几个字母已经给出。如,I’m glad we had this opp_____ to talk.考虑到受试所在的学习阶段,笔者仅使用了原测试卷的前四部分,其中大学词汇水平部分代表着836个产出性词汇。[3]为方便统计,四个部分每道题答对1题算1分,满分72分。受试的具体词汇量通过计算每一部分的得分比来统计,如第一部分答对9道题,则得分比为50%,其在2000词汇水平上所拥有的控制性产出性词汇量为2000×50%=1000。

(三)研究步骤

为考察非英语专业大学生英语词汇量的发展趋势,本研究采用历时研究的方法,收集了受试三个学期的词汇量测试数据。三个学期的接受性词汇量测试、控制性产出性词汇量测试均安排在每学期的最后一周进行。两类词汇量的测试时间均为60分钟,测试卷的发放及回收工作由大学英语任课教师完成。笔者将所获取数据录入电脑,并使用社会科学统计软件包SPSS(18.0)进行数据分析。

三、研究结果与相关分析

(一)接受性词汇量测量结果

通过词汇量测试卷测量受试三个学期的接受性词汇量,结果如表1所示。从表面上看,受试的接受性词汇量在大学阶段前三个学期中不断增加。换算成具体词汇量,即测试得分乘以100,得到大学阶段前三个学期的平均词汇量,分别为3945、4128、4972。

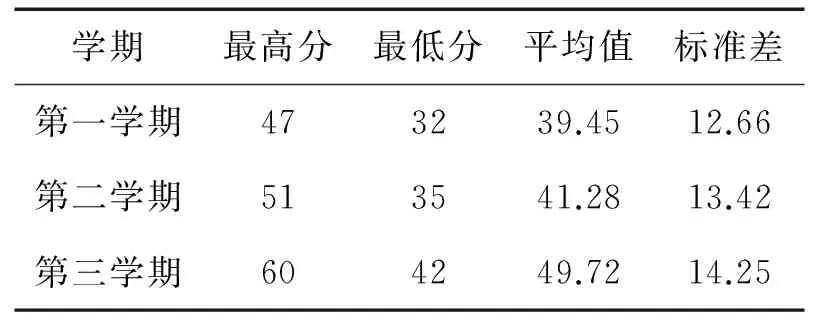

表1 接受性词汇量测试得分

为检验此三个学期产出性词汇量的差异是否具有显著性,本研究继续对获取数据进行了方差分析。Post Hoc检测结果显示,第一学期与第二学期在.05的显著水平上没有显著差异(Sig值为.242),而第二学期与第三学期、第一学期与第三学期之间均呈显著差异(Sig值均为.000)。

(二)控制性产出性词汇量测量结果

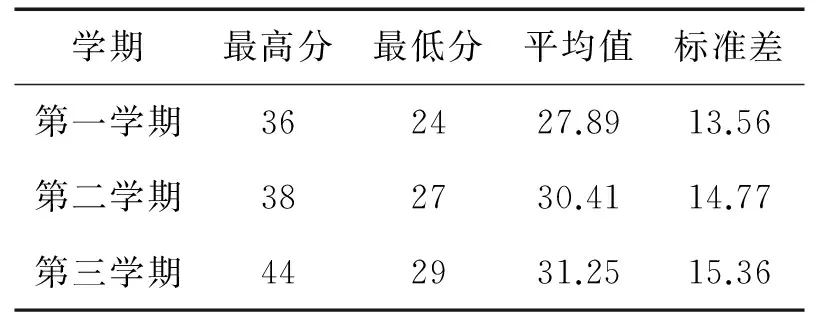

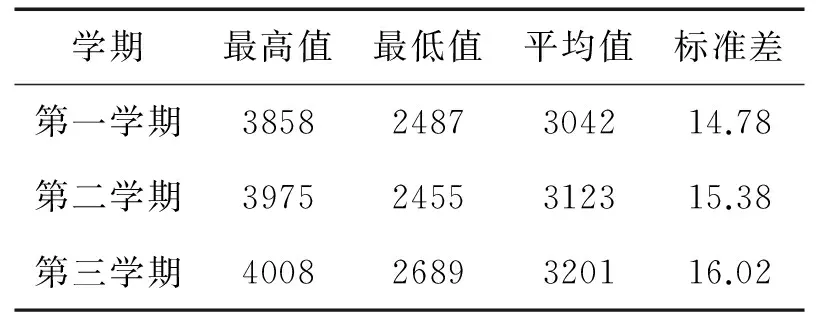

受试的控制性产出性词汇量统计结果如表2所示。从表2中可以看出受试的控制性产出性词汇在大学阶段前三个学期中整体上也在不断增长,但是增长幅度明显不如接受性词汇量。经过方差分析,Post Hoc检测结果显示,第一学期与第二学期之间、第一学期与第三学期之间、第二学期与第三学期之间在.05的显著水平上并不存在显著差异(sig值分别为.104、.124和.136)。将受试得分换算成具体词汇量,得到结果如表3所示。

表2 控制性产出性词汇量测试得分

表3 控制性产出性词汇具体数量

可见,受试的控制性产出性词汇量明显小于其接受性词汇量,且在三个学期中无显著增长。

(三)接受性词汇量与控制性产出性词汇量的关系

通过相关性分析得出受试接受性词汇量与控制性产出性词汇量的相关系数。在第一学期、第二学期和第三学期,受试的接受性词汇量与控制性产出性词汇量的相关系数分别为.75、.82和.84。可见在三个学期中,受试的接受性词汇量与控制性产出性词汇量均高度相关。

(四)讨论

从接受性词汇量测量结果来看,受试的接受性词汇量已经达到了较高水平。国家教委在1996年对12所重点大学新生入学词汇量进行了调查,发现新生入学平均词汇量为2006;[14]周大军和文渤燕所调查的95级大学生在四级基础阶段末的词汇量为3818。[15]而本研究中受试在大学阶段前三个学期的平均词汇量分别达到了3945、4128、4972,可见本研究中受试的接受性词汇量比上世纪末大学生有很大的提高。近年来,基础教育阶段的英语教学不断发展,师资力量不断得到增强;同时,全球化进程和互联网的飞速发展为我国英语学习者提供了日益丰富的海量学习资源。这些都提高了大学生入校时的英语水平和词汇水平。

本研究结果显示受试在大学阶段前三个学期的学习过程中,接受性词汇量不断得到发展,而且在第三学期取得了显著增加。笔者认为产生这种显著增加的原因主要是大学生进入二年级后,为大学英语四级考试做了充分准备,通过做题、阅读、听力和背诵单词表等多种方式提高词汇量,从而使接受性词汇量在短期内得到显著提高。词汇学习是一个费时耗力的过程,只有当学习者有足够的学习动力并投入足够的时间和精力,才能获得较好的效果。

与接受性词汇量显著增长形成对照的是受试的产出性词汇量虽然也有提高,但提高程度有限,并没有质的飞跃。Laufer提出了“产出性词汇阈值假设” (active vocabulary threshold hypothesis),认为学习者的产出性词汇发展过程中存在一个阈值,一旦达到阈值则产出性词汇发展停滞不前,有石化的风险。[16]Laufer进一步得出结论,学习者的接受性词汇量一旦达到3000词,其产出性词汇就会处于石化状态。[17]另一方面,在我国,尽管基础教育阶段的英语教学发展迅速,但传统的教学模式和“高考”的应试教育仍具有很强的负面影响,使英语学习者在阅读理解等方面的接受性能力较强,但在口语和写作等产出性能力方面较弱。相应地,学习者的接受性词汇量较大,而产出性词汇量较小。

在本研究中受试的接受性词汇量和产出性词汇量高度相关,这证明学习者的接受性词汇量越大,其产出性词汇量也就越大;但是受限于“产出性词汇阈值”现象,尽管受试产出性词汇量随着接受性词汇量的增长而增长,但增长却不显著,可见本研究的结果符合Laufer的论断。研究者普遍认为,接受性词汇和产出性词汇之间存在一个连续体,接受性词汇经学习者的练习和强化逐渐转化为产出性词汇,因此如何克服“产出性词汇阈值”现象是值得探讨的问题。

四、建议与对策

从本研究的结果来看,大学英语词汇教学任重而道远。尽管大学生的接受性词汇量已经达到较高水平,但其产出性词汇量却停滞不前,阻碍了口语和写作等产出性能力的发展,无法满足社会和国家对大学生英语能力的要求。大学英语在没有应试教育的束缚,获得了教学自由的情况下,应着力提高大学生的产出性词汇能力,帮助大学生克服“产出性词汇阈值”现象,进而提高其口语和写作的产出能力。具体来说,可以从以下几方面做起。

(一)输入与输出有机结合

Krashen提出的“语言输入假说”(input hypothesis)是二语习得领域内的经典理论之一。该理论认为习得语言的唯一途径是使学习者接触到大量的可理解性输入(comprehensible input);一旦学习者通过听、读获得的可理解性输入达到足够的量,说、写的能力则自然形成。[18]2Krashen强调语言输入的重要性,这得到研究者的一致认同;但是也有研究者批评其理论忽视了语言输出的作用,最有代表性的是Swain提出的可理解性输出假说(comprehensible output hypothesis)。Swain认为,仅仅依靠可理解性输入并不能保证二语学习者的成功;在接触大量输入的基础上,二语学习者还应产出足够量的可理解性输出。[19]235-253

我国大学英语教学深受Krashen的“语言输入假说”影响,在教学过程中存在“满堂灌”、“填鸭式教学”等现象,片面重视输人而忽视了输出。这导致大学生虽然有较大的接受性词汇量,但其产出性词汇量却较小,从而影响了说、写的产出性能力。因此,必须将输入与输出有机结合,达到二者的平衡。一方面,大学英语教学应为学生提供充分的可理解性输入。现代科技的发展为英语学习提供了无比便利的输入条件;大学英语教师应充分利用多媒体技术、计算机辅助教学和互联网的海量资源,为学生提供形式多样、生动活泼的可理解性输入。另一方面,大学英语教学应促进大学生的可理解性输出。词汇是语言的载体,在输出过程中,学习者必然会调配注意资源,对所用词汇进行更深度的加工,从而建构产出性词汇能力。国内已有学者进行了有益的尝试。如王初明论证了以写促学中的词汇习得,认为“写长法”的教学方法对词汇习得颇有裨益;[20]文秋芳更是提出了“输出驱动假设”(output-driven hypothesis),并陆续论证了该假设在大学英语教学中的应用。[21]做到输入与输出的有机结合,教师必须充分了解学生现有英语水平,设计合适的教学任务,在输入的基础上有意识地更加注重输出,从而提高学生的产出性词汇能力。

(二)词汇直接习得与附带习得有机结合

词汇直接习得(directvocabulary acquisition)即把词汇学习视为教学活动的目的。词汇附带习得(incidental vocabulary acquisition)即学习者在听说读写过程中自然附带习得词汇。在这种情况下,词汇学习仅仅是完成活动的必要手段,而非目的。词汇直接习得曾经是大学英语课堂的重要组成部分,然而近年来由于大学英语课时减少,师生能够用在词汇直接习得的时间越来越少,从而使词汇附带学习成为词汇习得的主要形式。词汇附带习得似乎提供了一种两全其美的解决方法,既能提高学习者的听说读写能力,又能发展其词汇能力。大量研究证明,词汇附带习得可以有效扩大学生的词汇量。然而,通过附带习得获得的词汇知识仅停留在接受性知识层面;在产出性词汇知识层面,效果不佳。鉴于此,近来研究者开始重新审视直接词汇习得的作用。董燕萍所做的研究证明,增加直接学习有助于发展学习者的词汇产出能力;[22]集中接触并组织整理高频熟词的多个义项及其搭配知识,能提高学习者的产出性词汇知识。[23]可见,词汇直接习得与附带习得都是大学英语教学必须重视的词汇习得方式,不应偏废。尽管课时有限,大学英语教师应克服困难,精心设计,有机结合词汇直接习得与附带习得,着力提升大学生的产出性词汇能力。

(三)基于“词块”进行词汇教学

当前,多数大学生在词汇学习策略上存在较大的欠缺,这导致多数学生不知如何高效地进行词汇学习。大学生在学习英语词汇过程中往往偏重词的读音、拼写和意义,而不重视词汇所在的语境和用法,对词汇孤立地死记硬背。通过这种方法习得的词汇将主要成为接受性词汇,往往无法转化为产出性词汇;即使学生有意识地使用新学词汇,也会经常犯错。出现频率高、作为整体储存并使用的相对固定的词语表达形式被形象地称作为“词块”。“词块”本质上是词汇使用的最小语境。英语本族语者的语言产出中绝大部分是各种“词块”。如果以“词块”为单位去记忆词汇,学生在实际应用中则可以快速、准确地提取所学词汇,大大提高产出性词汇能力。在教学过程中,教师应引导学生以“词块”为单位记忆词汇,并在语境中学习和使用。

五、结语

本研究利用已被证明具有很高效度的测量工具,调查分析了学生在大学阶段前三个学期的大学英语学习过程中,接受性词汇量和产出性词汇量的发展变化情况。研究结果验证了Laufer的“产出性词汇阈值假设”,表明提高大学生的产出性词汇能力是大学英语词汇教学的重点。本研究也存在着不足之处,如受试数量较少、对统计结果的解读有待深入等,期待后续研究能够改进并拓展。

[1]张文忠,吴旭东.课堂环境下二语词汇能力发展的认知心理模式[J].现代外语,2003,(4).

[2]Nation, I. S. P.Learningvocabularyinanotherlanguage[M]. Cambridge, UK:Cambridge University Press,2001.

[3]Laufer, B. & Nation, P. A vocabulary size test of controlled productive ability[J].LanguageTesting,1999,(16).

[4]Schmitt, N. Size and depth of vocabulary knowledge: what the research shows [J].LanguageLearning,2014,64(4).

[5]Nation, I.S.P. Testing and teaching vocabulary[J].Guidelines,1983,(5).

[6]王子颖.词汇量测试对语言水平的预测性的实证研究[J].外语教学理论与实践,2014,(2).

[7]Nation, I.S.P. & Beglar, D. A vocabulary size test [J].TheLanguageTeacher, 2007,31(7).

[8]Beglar, D. A Rasch-based validation of the Vocabulary Size Test [J].LanguageTesting,2010,(21).

[9]解放军外国语学院英语测试中心.建立分级词汇,调查学生词汇量[J].外语教学与研究,1987,(3).

[10]桂诗春.我国英语专业学生词汇量的调查与分析[J]. 现代外语,1985,(1).

[11]吕长竑.词汇量与语言综合能力、词汇深度知识之关系[J]. 外语教学与研究, 2004,(2)。

[12]李晓.词汇量、词汇深度知识与语言综合能力关系研究[J].外语教学与研究,2007, (5).

[13]卢敏.产出性词汇知识量的发展特征——基于英语专业学生书面语的研究[J].外语教学理论与实践, 2008,(2).

[14]汪庆华.关于我国大学生英语词汇量的初步探讨[J].外语界,1998,(2).

[15]周大军,文渤燕.理工科学生英语词汇量状况全程调查[J].外语教学与研究, 2000,(5).

[16]Laufer, B. The development of L2 lexis in the expression of advanced language learner [J].ModernLanguageJournal,1991,(75).

[17] Laufer, B. The development of passive and active vocabulary in a second language: Same or different[J].AppliedLinguistics,1998,(19).

[18]Krashen, S.D.Theinputhypothesis:Issuesandimplications[M]. London: Longman,1985.

[19]Swain, M. Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development[A]. Gass, S.M.& Madden, C.G.Inputinsecondlanguageacquisition[C]. Rowley, MA: Newbury House,1985,235-253.

[20]王初明.以写促学中的词汇学习[J].外国语言文学,2005,(1).

[21]文秋芳.输出驱动假设与英语专业技能课程改革[J].外语界,2008,(2).

[22]董燕萍.交际法教学中词汇的直接学习与间接学习[J].外语教学与研究,2001,(3).

[23]董燕萍,周彩庆.多义熟词的理解性和产出性词汇知识的习得[J].解放军外国语学院学报,2003,(6).

(责任编辑 杨 爽)

2015-03-01

山东理工大学课堂教学卓越计划项目“互动模式在大学英语写作教学中的应用实践”(4003-114068)。

谭洪进,男,山东淄博人,山东理工大学外国语学院讲师,文学硕士;殷炳兰,女,山东潍坊人,山东理工大学外国语学院讲师,教育学硕士。

H313

A

1672-0040(2015)03-0076-05