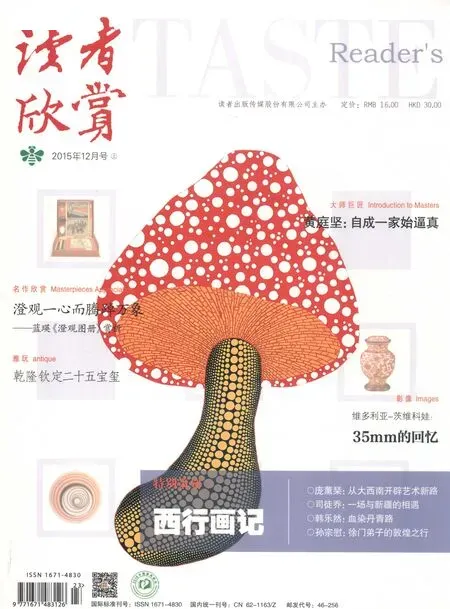

吴作人:西行悟道记

文云海

吴作人:西行悟道记

文云海

作为徐悲鸿的入室弟子、齐白石的故交知音,吴作人别创一格,自成一家,成为继徐悲鸿之后公认的中国美术界又一领军人物。

被法国文化部授予艺术文学最高勋章,也曾被比利时国王授予王冠荣誉勋章的吴作人认为,他一生中最值得回忆的,包含着喜悦、激动、愤怒、忧伤,同时又充满着希望和光明的往事,莫过于20世纪40年代的那次西北之行。只是因为当时正值战火纷飞的年代,整个中华民族都到了最危险的时刻,作为艺术家的吴作人也不可能置身事外,他的西北之行绝不是一次单纯轻松的艺术之旅,而是满怀国恨家仇又处于人生转折点上的“破关”之行。在那里,他终于在画道上突破了前人窠臼,实现了“半步巅峰大圆满”,并用一个画家的方式完成了自己抗日救国的使命。

国破山河在:战火纷飞下的挣扎

吴作人祖籍安徽泾县,1908年生于江苏苏州,父亲早逝,令他备尝人世艰辛。1926年入苏州工业专科学校建筑系,1927年至1930年初先后就读于上海艺术大学、南国艺术学院美术系及南京中央大学艺术系,师从徐悲鸿。徐悲鸿在创作传世名作《田横五百士》期间,吴作人和另一个学生就是其助手。1930年,23岁的吴作人因参加进步的南国革新运动,被中央大学驱逐出校。是年秋,他考入巴黎国立美术学校西蒙教授工作室,但高昂的学费让吴作人望而却步。同年冬,他转入比利时布鲁塞尔皇家美术学院学习,这次他获得了庚款助学金。在那里他遇到第二位恩师巴思天教授。时任院长的巴思天教授的艺术功力直追伦勃朗。吴作人有幸到油画的起源地学习西方的油画艺术,这为他奠定了坚实的写实基础。

1937年,日寇发动卢沟桥事变,全面入侵华北、华东及中原大地,吴作人被迫随中央大学艺术系迁往重庆,“象牙塔之梦”因此破碎。1938年,在台儿庄战役大捷以后,在徐悲鸿的支持下,他组织并率领中央大学“战地写生团”,与陈晓南、孙宗慰、沙季同、林家旅等人赴河南潢川、商丘等地进行战地写生,创作了《战地难民》《伤病》《裹创再战》《受难者》《战壕》《前方战时医院》等作品,并在武汉举办抗日宣传画展。

1939年,侵华日军开始大规模空袭重庆,吴作人的比利时籍妻子李娜由于产后体虚及医药匮乏不幸去世,数日之后,刚出生的婴儿亦夭折了。短时间内爱人和孩子的溘然离世,已足以让任何人心神俱伤、备受打击了,谁知屋漏偏逢连夜雨,随后吴作人左眼突患视网膜炎症,长达半年无法作画。紧接着,就在1940年6月,他位于重庆曾家岩的住所又遭到日军战机轰炸,住所及画作尽数被焚毁。吴作人凄然无家可归,只得辗转栖身于朋友住所,直到年尾才搬入重庆瓷器口凤凰山半山腰一座废弃的石碉堡中,与吕斯百夫妇、常书鸿夫妇、秦宣夫夫妇等艺术家为邻。

3年过去了,吴作人虽然一如既往地积极参加抗日活动,努力进行艺术创作,但身处国统区令人窒息的政治氛围中,目睹时局艰难如斯,日寇气势越来越盛,抗日战争胜利的前景依旧遥不可及,免不得胸中块垒难消、郁闷彷徨。就在此时,多年未见的郑君里来访,刚自西北归来的他建议吴作人远赴青康高原采风。想到那无垠黄沙的大漠、高耸入云的雪峰、宽广辽阔的塞外、不同社会形态的兄弟民族和他们独特的艺术,以及有着人类艺术宝库之称的敦煌石窟等奇观妙景,吴作人也意识到,艺术一定要“跳出它的牢笼、士大夫的斋轩”,到广阔的现实生活中去,于是欣然同意前往。

天高任鸟飞:世界屋脊上的悟道之旅

1943年4月,吴作人辞去中央大学的教职,由重庆出发,转经内江赴成都,自成都飞往兰州,去榆中兴隆山参加了祭成吉思汗陵大典,然后坐车到西宁,再至湟中县的鲁萨尔镇参观塔尔寺,后回到西宁休整。8月,他再从西宁出发,乘车途径多巴、扎麻隆、湟源县,翻过日月山抵达了海拔3000多米的海晏,然后弃车乘马到青海湖边观摩青海祭典礼。典礼结束之后,吴作人回到兰州小憩数日,乘坐当地独有的“羊毛车”途径武威(古凉州)、永昌、张掖(古甘州)、沙河堡、清水堡、高台、金佛寺、酒泉,到达玉门油矿,再转车路过赤金堡、玉门镇、桥弯、双塔堡、安西、敦煌、三危山等地,造访了莫高窟。11月,吴作人结束了敦煌采风后回到玉门油矿,然后取道兰州,于1944年初春回到成都。1944年6月,吴作人开始了他的第二次西行。他先乘车经双流、新津、邛崃至雅安,然后过青衣江渡口飞仙关、天全县、紫石坝、夹金山、干海子、泸定县,到达了康定城(古打箭炉)。在这里,吴作人参观了喇嘛庙的跳神大会。11月初,他整装出发,正式开启了草地之旅,途径折多山口、二台子、索俄落、塔公寺、道孚县、仁达镇、炉霍、米倭、甘孜、雀儿山脊、石渠县、安波拉山、金沙江东岸,最终抵达此次西行的终点站玉树城。之后,吴作人原路返回康定城,再于1945年2月经由雅安抵达成都,完成了第二次西部之旅。

欧洲学院派的教育背景,让吴作人的早期作品中饱含浓厚深沉的茶褐色调子。但在这次悟道西行中,青藏高原上的蓝天白云、红花绿草,以及少数民族同胞五颜六色的瑰丽服饰给予了吴作人很深的启迪。他开始在背景的茶褐色调子中加入赭石及土红颜色,使之与传统的弗拉芒画派暗部色调产生不同。譬如他的作品《打箭炉少女》,就使用了亮色调当背景,从整体上改变了传统欧洲肖像油画的视觉特点,使画面明亮起来。这幅画是吴作人西行路上的得意作品之一,画中人曾千方百计重金求购未果,可见吴作人对他的变革成果满意之程度。除此之外,吴作人在悟道西行中还留下了诸如《祭青海》《甘孜雪山》《负水女》等名作,从中不难看出,他已经成功地确立了一种新的美学基调,跳出西洋油画技法及观念对自己的束缚。同时他的创作表现手法也开始出现了转变,开始汲取中国传统绘画的营养,已经明显地出现了追求概括、简练、单纯、讲究神韵的特点。

西行悟道之旅中,吴作人特意拜访了敦煌莫高窟。其实早在留学期间,这些远赴异域求学的中国学生就从西洋刊物中得知莫高窟的瑰丽了,这次西行之旅更为他瞻仰这座东方的艺术宝库提供了便利条件。当时很多旅居重庆的艺术家都曾造访敦煌,其中不乏张大千、关山月、孙宗慰这些名家,他们无疑都从那里汲取了丰富的营养,吴作人也不例外。他惊叹:“隋唐雕塑家对于解剖学之认识,对于比例动态之准确,其观察之精微,表现之纯净,实可与前千年之菲狄亚斯、伯拉克西特列斯等圣手和其后千年之多纳泰罗及米开朗琪罗辈巨匠在世界人类的智慧上共放异彩。”

敦煌的壁画以及雕刻对吴作人的艺术观冲击非常巨大。他少年时曾研习过中国传统艺术并极有心得,虽然在师从徐悲鸿之后转攻西洋美术,又在留学比利时成为一代油画名家,但他始终对本国艺术念兹在兹。敦煌艺术的伟大成就,让吴作人看到了东西方艺术在达到其顶峰状态时虽然表现形式不尽相同,但其中的精神气韵是殊途同归的。莫高窟中的壁画集北朝、隋唐、西夏之大成,自北朝之奔放到唐朝之雍容,后至西夏之平凡,从其艺术表现便可观察出国运的兴盛衰落。作为一个身处战乱中的艺术家,吴作人对此更是感同身受,五味杂陈。他确信,中国历史上民族艺术的高潮并非是一跃登顶,必先有强大的生命朝气,成就民族的高度文化水准,才有能力批判地吸收,从而使自己的文化艺术更加发扬光大。自敦煌艺术中流露出的高贵、勇猛、雄强、奋进的民族性,使立志于弘扬本土艺术的吴作人找到了自己心中的民族意识和壁画中体现出的中国传统精神的共鸣点。多年之后,吴作人在追忆这次的悟道之旅时还曾表示:“自从我到青康高原生活了一段时间之后,觉得中国画反映生活的功能比油画更加概括,更易于抒发我自己对生活的感受和向往,这就是为什么我画起中国画的原因。”

/20世纪五六十年代,随着进军西藏、解放新疆、废除农奴制,进行民主改革,西部少数民族地区发生了历史性巨变。在美术创作上也涌现出一大批表现西藏、新疆等边疆地区伟大历史变革和时代建设以及新型社会关系下西部人崭新精神风貌的美术作品,它们构成了西部美术的重要内容和主要形态。

当时的内地美术家在政府的组织下陆续走进西部民族地区,他们一边亲身参与当地的民主改革,一边体验生活、收集素材,进行创作。

改革开放初期,中国经历着新形势下的思想、体制的巨大转变,社会文化领域掀起一场新的文化热潮,突出表现在对古今中西的文化争论上—人们试图从文化的深层开掘主体性的动力,推动文化的现代重构。在美术领域,许多有识之士敏锐地意识到这一民族新生的契机,在强大的西方现代文化面前,反思传统与当代、继承与发展、本土与世界的命题,不约而同地将目光聚焦于西北,试图从这里寻找民族文化之根。西部再次成为华夏民族上升时期振奋、阳刚、积极进取的精神象征,成为本能回应西方中心主义冲击的应对物和复兴民族文化的力量源泉。以西部为主题的美术作品弘扬了中华民族强劲的文化生命力,展示了民族文化根源对美术创作的激发与支撑,洋溢着一种豪迈深沉的文化品格。

这一时期表现西部少数民族题材的创作也打破了前期的社会化叙事,呈现出从语言到观念多向拓进的趋向。首先是从形象、形式上的美感突破,增强抒情性因素,减弱叙事性因素。其次,是从情节的描绘转而挖掘民族文化深层的东西,从现实性转向精神性。通过独特的个人化体验捕捉民族性格与精神气质,从而提升少数民族题材作品的文化品格。一些艺术家在高原边地重新找回了失落的或是被压抑的自我叙述,一些艺术家则由自我心灵的需要出发,重新发现了西部,通过西部题材进行自我的精神重建。西部成为一种精神化的象征。/