那些天,父爱陪我一起度过

张锦枝

我从来没有想到过,原来父爱也可以那么的深沉,那么的细微,直到那一次……

2007年8月,父亲带着我去到七十多公里外的县城求医。对于我们这些小山村里的人来说,上大医院意味着一笔足以把家庭压垮的开支。但父亲经过几番考虑之后,还是决定带我去医院求医。

我的病是很小的时候就落下的,当时家里穷得叮当响,天天喝稀粥都差点养不活一大家子,因此常常挨饿。再加上爸妈对我这病又不是很了解,于是就一直拖了几年。其间,妈妈和奶奶曾带着我翻山越岭到过很偏远的村里求医,父亲也不厌其烦地扔下手中的铲子,骑着一辆破旧不堪的摩托车到处为我寻医。

针灸、药敷、艾烧、喝药、打针,不但花了家里大部分的钱,反而使得我的病情恶化了不少。为了不让家里担心,每次病情发作时我都会强忍着,这样就可以减少父母带我去看病的次数。就这样一只过了四年,但脸上的痛苦还是让父母察觉出来了。

我从小到大第一次到县城,父亲在医院里边显得很慌乱,挂号后就匆匆带我到主治医师那儿问诊。随后一系列的询问、拍片、 X光、心电图、血液尿液检验就花了整整一天,而父亲则一刻也没停过,总在病房和医师两边奔走。诊断结果出来了,我患的是睾丸炎。医生说要动手术,不然长大后会对生育有影响。父亲望着我沉思片刻之后当即同意了。但是医院方面却因我入院时交的费用不足而以手术室太忙为由没有立即给我安排手术,并一边催促父亲尽快交钱。来的时候父亲只带了两千块钱,再加上之前路上用了一些,手头很紧,几次去恳求看能否先替我动手术,但医院方面的态度却很坚决,好像我们会拖欠他们医药费一样,就是不肯让步。于是父亲只好皱着眉头往家里打电话,找人借钱。

就这样一直过了两天,家里来电话说有台风来了,田里的香蕉被折断了很多。父亲一时沉默了,要知道那可是全家一年所有的收入啊!医院这里的情况又更使他厌烦了,他低声跟我说他想回去救灾。我不说话,只是用热切的目光望着他,希望他不要把我一个人扔在医院。我很清楚这場台风意味着什么,但我更清楚自己第一次出远门连个亲人都没有在身边的话,我会很难受。

父亲终于还是没有回去,他整晚守在电话机旁眼睛都熬红了,来医院那天刚剃的胡须也都一个劲儿地钻了出来,头发也乱成一团……说实话,那是我第一次见父亲那么颓唐的样子。

第三天,一位亲戚送来了两千块钱,医院方面立即同意第二天一早给我安排手术。

我换了一套蓝白条相间的病服进了手术室,父亲则守在门外。不知为何,此时心里竟觉得无比踏实。任凭医生把麻药注射进我的脊髓,我一声不吭,心里只想着:痛过之后以后永远都不会再痛了吧。我静静地盯着墙上那只挂钟,只觉得指针走得很慢,耳朵里只剩下秒针滑过的清脆的声音,那声音变得越来越细微、绵长,直到我的眼皮轻轻合上……

让我再次有知觉的是一只温暖的大手指。在我从手术室出来那一刻,父亲就寸步不离地在我身边陪着我,而我则用自己的小手紧紧地拽着他那只粗糙的大食指。由于麻醉药还没过,我脑袋一晃就又昏睡过去了。再次醒来时已经是第二天的中午了。看到父亲布满血丝的眼睛,我知道他又一夜没睡。旁边的床头柜上放着一盆已经没有水的粥。我试图翻一下身子,但一点力气都没有。见我醒了,父亲忙问我疼不疼、饿不饿。我费力地张开嘴唇说不疼,但这声音轻得差点连我自己都听不到。“爸——爸——我——爱——你”这句话帮伴随着眼眶里热热的东西一点一点地从我嘴中溢出,此时我突然觉得父亲是世界上最伟大、最无私的人,并下定决心以后再也不惹父亲生气了。在这之前,我从未为自己的伤痛留过一次泪,但在父爱面前,我屈服了,而在我眼中父亲之前的那个沉默、严酷的形象也彻底改变了。

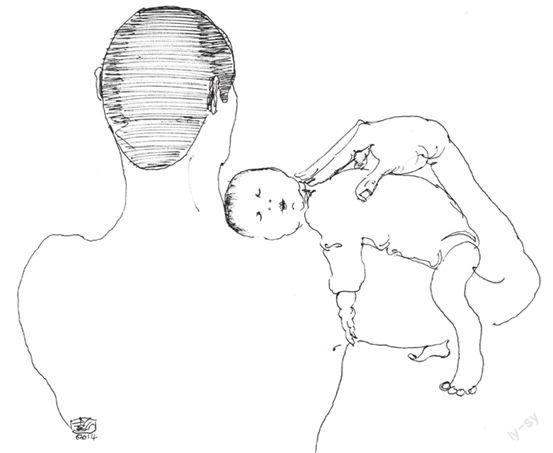

插图:彭建德

随后几天,父亲每天都为我擦身子、洗衣服、倒小便;我打点滴的时候,他就一口一口给我喂饭;躺在床上腻了,他就扶我到地上走、看街上来往的车流,要么买一些水果给我吃,或是和同一病房的病友聊天来帮我解闷,至于家里香蕉受灾的事,他一字不提。

护士每天都会送来一些打印出来的费用清单,父亲每次看过之后总会直接放进床头的物品柜里。有一次父亲出去了,护士就直接把打印条放到我床上。我无意中看了一下,发现每天的费用居然要四百多块,这也就是说,我在医院多住一天就得多花四百多块。父亲好几次瞒着我去问医生看能不能出院,医生说这得看我的恢复情况。我当场主动要求下床走路,父亲就轻轻搀着我在病房里走,不一会儿,我自己都可以一个人走了,于是医生们立即同意为我办理出院手续。

一想到自己很快又可以回到学校和同学团聚,别提心里有多高兴了。而父亲却只能对着那一沓厚厚的费用单和满地折断的香蕉发愁,我发现他下巴的胡须又长了很多……