山西省河曲县黄河大街湿陷性黄土处理的研究

马玉成

(上海市政交通设计研究院有限公司,上海市 200030)

1 工程项目概况

河曲县位于西北黄土高原的东部边缘,境内丘陵起伏。由于流水切割,地表破碎,沟壑纵横,植被稀少,水土流失比较严重。

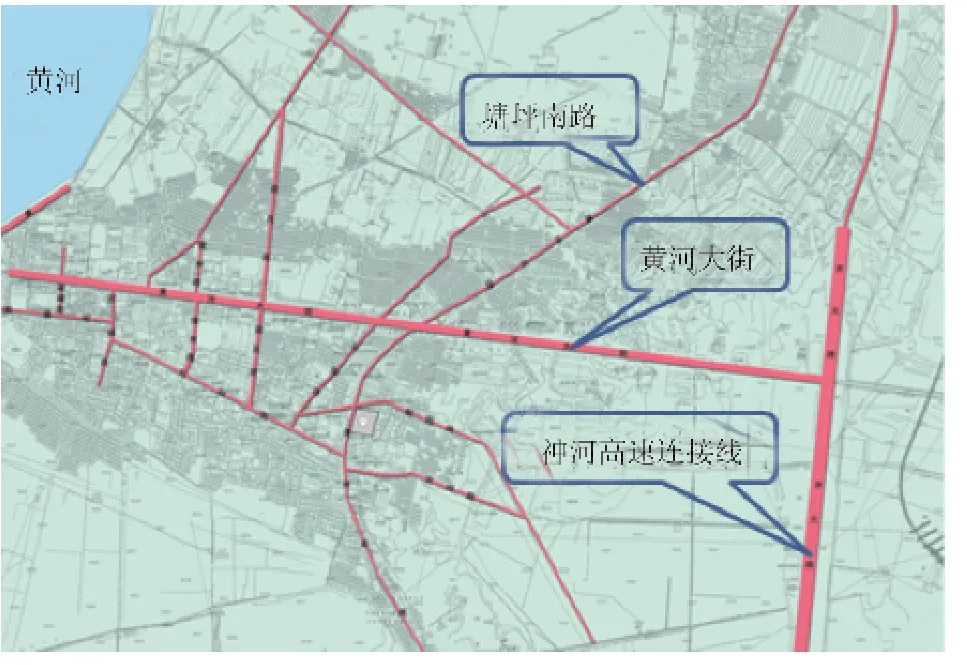

黄河大街位于河曲县城中部,横穿整个县城,东与神河高速连接线相交,西至黄河边,与滨河路相交,路线全长约7 km,其中塘坪南路以西约4.0 km,塘坪南路以东约3.0 km,见图1。道路红线宽60 m,断面布置为6快2慢,中央分隔带宽6 m。黄河大街与神河高速连接线相交采用喇叭形立体交叉。以塘坪南路为界,塘坪南路以西为河曲县老城区,道路两侧有较多高层建筑,塘坪南路以东多为荒地,有较多的深坑。

图1 黄河大街地理位置图

2 路线工程地质条件

2.1 地形地貌及岩性特征

场地地貌单元属黄土丘陵区,微地貌单元自西向东可划分为三个区,依次为Ⅰ区:山前洪积扇;Ⅱ区:沟谷;Ⅲ区:黄土台。工程沿线场地地形起伏较大,Ⅰ区:山前洪积扇自然地面标高介于941.25~951.53 m之间,相对高差10.28 m;Ⅱ区:沟谷自然地面标高介于939.64~949.87 m之间,相对高差10.23 m;Ⅲ区:黄土台自然地面标高介于947.36~958.44 m之间,相对高差11.08 m。各区土层岩性微地貌单元大致可分为:第①层:素填土,第②层:湿陷性粉土,第③层:粉土,第④层:卵石。其中第Ⅰ区的第①层厚约0.6~1.2 m,第②层厚约1.6~5.1 m,第③层厚约3.2~4.8 m;第Ⅱ区的第①层厚约10.1~21.0 m,第②层缺失,第③层厚约5.0~6.0 m;第Ⅲ区的第①层缺失,第②层厚约7.0~12.5 m,第③层厚约4.3~6.6 m。

2.2 地基湿陷性

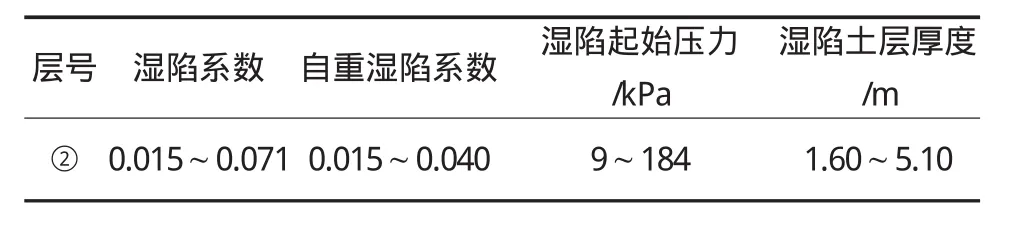

Ⅰ区:山前洪积扇第②层湿陷性粉土具有湿陷性,湿陷性试验结果见表1。

表1 湿陷性试验结果表

按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)结合路基工程特点,自重湿陷量、湿陷量计算自路面结构层起算,部分点位的计算结果见表 2。

表2 湿陷量及自重湿陷量计算结果表

根据以上计算结果可知,Ⅰ区为非自重湿陷性场地,地基湿陷性等级为Ⅱ级(中等)。

Ⅱ区:沟谷第②层缺失,其他土层湿陷系数、自重湿陷系数均小于0.015,因此,Ⅱ区路基土不具湿陷性。

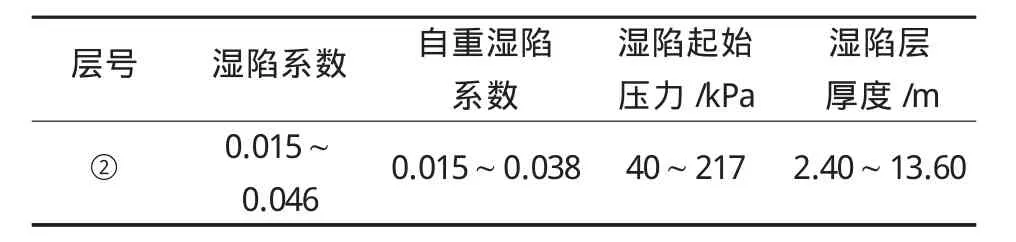

Ⅲ区:黄土台第②层湿陷性粉土具有湿陷性,湿陷性试验结果见表3。

表3 湿陷性试验结果表

按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)结合路基工程特点,自重湿陷量、湿陷量计算自路面结构层起算,计算结果见表4。

表4 湿陷量及自重湿陷量计算结果表

根据以上计算结果可知,Ⅱ区为自重湿陷性场地,地基湿陷性等级为Ⅱ级(中等)。

2.3 地基土重型击实试验及容许承载力

根据室内重型击实试验结果,第②层湿陷性粉土最大干密度为1.90 g/cm3,最优含水量为12.1%。本次勘察深度范围内未揭露地下水,见表5。

表5 地基土承载力基本容许值一览表

3 湿陷性黄土处理方案

3.1 处理方案分析

黄土是在干旱和半干旱条件下形成的,在干旱少雨的条件下,由于蒸发量大,水分不断减少,盐类析出,胶体凝结,产生了加固粘聚力,在土湿度不大的情况下,上覆土层不足以克服土中形成的加固粘聚力,因而形成欠压密状态。湿陷性粉土是黄土的一种,在上覆土体自重压力作用下(自重湿陷)或上覆土体自重压力与建构筑物的附加压力共同作用下(非自重湿陷),其浸水后,附加沉降增大,结构破坏,强度也随着迅速降低。湿陷性黄土特殊性主要表现为:欠压密性、结构性、湿陷性。

产生黄土湿陷的外因有两点:(1)外力;(2)水。消除黄土湿陷可从这两个方面入手,一是从黄土本身解决湿陷问题,即通过各种技术措施与手段来改善黄土的土体性质,消除黄土处理部分的湿陷,这也是通常使用较多的方法,由于这种方法措施存在一些自身的局限性,处理后的湿陷性黄土遇水之后有时也能发生湿陷,并且带来了一些安全事故;另一方面则是消除能引起黄土湿陷性的决定性因素——水,源头上消除黄土湿陷。根据目前的相关研究和工程实践,湿陷性黄土地区地基常用处理方法见表6[1]。对于湿陷性黄土路基的处理,应结合工程地质条件、建筑物的重要性,选择经济合理、技术可行的方案。

3.2 黄河大街湿陷性黄土处理方案

根据地质勘查报告和湿陷量计算结果,本工程范围内失陷性黄土有两种,Ⅰ区为非自重失陷场地,失陷等级为Ⅱ级(中等),Ⅲ为自重失陷场地,失陷等级为Ⅱ级(中等)。本工程根据失陷性黄土的特征和工程周边建筑情况,分段进行处理,主要采用了两种处理方案。

表6 湿陷性黄土常用的地基处理方法

3.2.1 Ⅰ区非自重失陷场地处理方案

Ⅰ区位于山前洪积扇,路基土为第①层人工填土、第②层湿陷性粉土。路基场地为非自重湿陷性场地,地基湿陷等级为Ⅱ级(中等),湿陷土层厚度为0~5.10 m。Ⅰ区位于塘坪南路以西(见图1),属于河曲县的建成区,道路红线两侧房屋和其他建筑设施较多,因此不宜采用强夯、冲击压实等方案。另一方面,由于部分路段湿陷性粉土厚度达到5 m左右,湿陷性较严重,全部挖除换填非常不经济。但由于本段失陷等级较高,距离黄河较近,降雨量相对较多,仅对路床进行灰土换填处理难以确保路基的长期稳定性。结合现场情况和目前对湿陷性黄土处理的方案,本工程Ⅰ区采用灰土垫层和防渗膜复合地基提高路基强度,同时减少雨水下渗产生湿陷性的可能性。

目前应用于湿陷性黄土地基防渗的材料主要为沥青防水板、复合土工膜和改性沥青防水材料。而复合土工膜是由土工布和土工膜组成的土工合成材料,其中土工膜起防水、防渗作用,防止上部水浸入土体从根源上使其避免产生湿陷,是湿陷性黄土地区地基防渗最理想的材料,在水利水电、公路、铁路、渠道防渗等领域应用广泛。复合土工膜的渗透系数在6.62×10-11左右,具有很好的防渗效果[2]。同时,土工布具有加筋的作用,复合土工膜与土体的摩擦,能够充分限制土颗粒的侧向位移,可增加土体的自稳能力,提高土体的强度。本工程采用的复合土工膜为一布一膜,每张宽度6 m,单位面积质量为500 g/m2,膜材厚度1 mm,拉伸强度不小于16 MPa,断裂伸长率(纵横)不小于700%,直角撕裂强度不小于60 N/mm,水蒸气渗透系数小于1.0×10 g.cm/cm2.s.pa,满足《土工合成材料 非织造布复合土工膜》(GB/T 17642-2008)的要求[3]。

本工程Ⅰ区路床范围0.8 m采用8%石灰土换填,石灰土采用分层填筑分层压实,每层松土填土厚度不超过30 cm(压实厚度约20 cm),复合土工膜设置于距路床顶面0.3 m处,见图2、图3。路基各层压实度达到设计要求。

复合土工膜施工应注意以下事项[4]:

(1)土工膜铺设前,应清除路基表层突起的尖锐物体,以防刺破土工膜;

(2)铺设土工膜时,应采用木桩或石块固定就位,其搭接的长度纵向和横向宜为1 m。铺设应力求平顺,松紧适度,不得绷拉过紧;复合土工膜应与土面密贴,不留空隙。

(3)回填上层石灰土时,为防止土工膜被挤压、褶皱,尽量采用人工摊铺。

(4)控制好上层摊铺厚度,人工对上层摊铺填料整平后,采用重型机械压实。

本区域采用石灰土加复合土工膜的处理方案,不仅提高了路基强度,还阻断了上层水的下渗,提高了路基的稳定性。工程通车以来,虽然重车较多,但运营状况良好,未出现不均匀沉降。

3.2.2 Ⅲ区自重失陷场地处理方案

Ⅲ区位于黄土台,路基土第①层为素填土,第②层为湿陷性粉土。路基场地为自重湿陷性场地,地基湿陷等级为Ⅱ级,湿陷土层厚度为2.4~13.6m。本区基本位于黄河大街与神河高速连接线交叉的立交范围,地形起伏较大。现状神河高速连接线为新建道路,路基高度约6~12 m。由于本工程立交匝道需要与神河高速连接线衔接,匝道路基与神河高速连接线相距较近,采用强夯或冲击压实对新建的神河高速连接线扰动较大,可能会对其造成破坏作用。其次,本区域的湿陷性黄土层厚度较厚,最厚的地方达到13.6 m,强夯或振动压实达不到处理深度要求。另外,由于本区域地形起伏较大,匝道路基填土高度在5~12 m左右。而路基场地为自重湿陷性场地,路基基底在新填筑的路基自重压力降会产生湿陷性,因此采用阻断上层水下渗的方案对降低湿陷性的作用较小。综合考虑上述因素,本工程Ⅲ区的湿陷性黄土采用灰土挤密桩处理。

灰土挤密桩是处理地下水位以上湿陷性黄土的一种常用地基加固方法。它利用钢套筒在地基中成孔,通过挤压作用,使地基得到加密,然后在孔中分层填入灰土后夯实形成灰土桩。它属于柔性桩,与桩间土共同组成复合地基。灰土挤密桩与其它地基处理方法比较,有以下几点特征[5]:

(1)成桩挤密使土体横向挤密,但同样可达到所要求的密实度指标。

(2)无需开挖回填,因而节省了开挖和回填土方的工作量,比换填法缩短工期约一半。

(3)由于没有开挖和回填的限制,一般处理深度可达10 m以上。

(4)填入桩孔的材料可以就地取材。

本工程挤密桩孔直径为40 cm。根据地基失陷类型、失陷等级、湿陷性黄土层厚度等因素,确定桩孔深度为10 m。平面上采用梅花形布桩,布桩形式见图4。

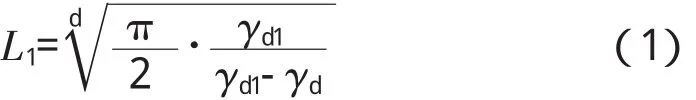

桩间距 L1、L2由式(1)和式(2)计算。

式中:γd为挤密前加固深度范围内地基的平均干密度;γd1为挤密后桩间土的最大干密度。根据试验结果,γd=1.47 g/cm3,γd1=1.79 g/cm3。

由计算可得,本工程桩间距设计为80 cm较为合理。

灰土挤密桩施工时应注意以下事项[6]:

(1)成孔施工时,地基土宜接近最佳含水量,当土的含水量低于最优含水量时,宜对拟处理范围的土层进行增湿。

(2)孔中心偏差应控制在设计桩间距的5%以内,垂直度偏差应控制在1.5%以内,孔深应达到设计孔深。

(3)向孔内填料前,孔底先夯实,然后采用最佳含水量的灰土分层回填夯实。回填土料一般采用过筛的粉质粘土,石灰用块灰消解3~4 d后并破碎、过筛,粗粒粒径不应大于5 mm,灰土应拌合均匀至颜色一致后及时回填夯实。

(4)成孔和回填夯实的施工顺序宜间隔进行。成孔和孔内回填宜隔1~2排孔进行。施工过程中,应有专人监测成孔和回填质量,并做好施工记录。如果发现土质与勘察资料不符,应立即停止施工,查明情况并采取有效措施后方可继续施工。

灰土挤密桩施工现场见图5。

图5 灰土挤密桩施工现场

本区域采用灰土挤密桩的处理方案,基本消除了黄土层的湿陷性,提高了路基的强度和稳定性。虽然路基填土高度较高,但工程通车以来运营状况良好,未出现不均匀沉降。

4 结论

湿陷性黄土地基处理问题是中国黄土高原地区工程建设重点与难点问题之一,严重制约着湿陷性黄土地区的工程建设与社会经济发展。本文分析了各湿陷性黄土处理方案的适应性,结合本工程地理位置条件和地质条件,选择了合适的处理方案。对于较浅厚度的湿陷性黄土,采用复合土工膜灰土地基可以防止地表水下渗,提高路基强度和稳定性;对于大厚度湿陷性黄土,采用灰土挤密桩可以达到处理深度要求,消除地基的湿陷性,提高路基的强度和稳定性。本研究丰富了湿陷性黄土处理工程经验,为以后的湿陷性黄土地区路基处理提供了参考。

[1]黄雪峰,陈正汉,方祥位,等.大厚度自重湿陷性黄土地基处理厚度与处理方法研究[J].岩土力学与工程学报,2007,26(增刊2):4332-4338.

[2]郭斌.湿陷性黄土地区灰土垫层与防渗膜复合地基研究[D].甘肃兰州:兰州大学,2013.

[3]GB/T 17642-2008,土工合成材料 非织造布复合土工膜[S].

[4]黄雪峰,张广平,姚志华,等.大厚度自重湿陷性黄土湿陷变现特性水分入渗规律及地基处理方法研究[J].岩土力学,2011,32(增刊2):100-108.

[5]张嘉辉.湿陷性黄土地基处理技术在张石高速公路应用研究[D].天津:天津大学,2008.

[6]王军平.对深厚湿陷性黄土地基处理的探讨[J].西北水电,2004(2):41-43.