某软土地区路面塌陷事故分析及管道抢修

吴先志

(上海市政工程设计研究总院集团有限公司,上海市200092)

0 引言

随着城市现代化发展,城市道路和给水、排水管道一般都是共同建设的,竣工后运行期间亦是相互影响。道路不均匀沉降会造成管道沉降管节脱节等破坏;同时如果管道自身出现渗漏破裂等问题也会对道路路基造成影响,产生路面塌陷等问题。近年来城市道路屡有路面塌陷事故发生,一般路面塌陷范围小则3~5 m,大则几十米。给人们生活带来诸多不便,也造成媒体社会的关注和不利影响。路面塌陷原因众多,大部分原因为路基回填不密实和路面下水土流失引起地基掏空造成的。除了地质灾害原因和工程质量问题引起水土流失外,其他的就是给排水管道的影响了。现通过对某埋管道路的路面塌陷事故的分析,提出抢修方案,总结管道和道路协同设计、施工中应注意的问题,以避免类似事故在其它工程中发生。

1 工程概况

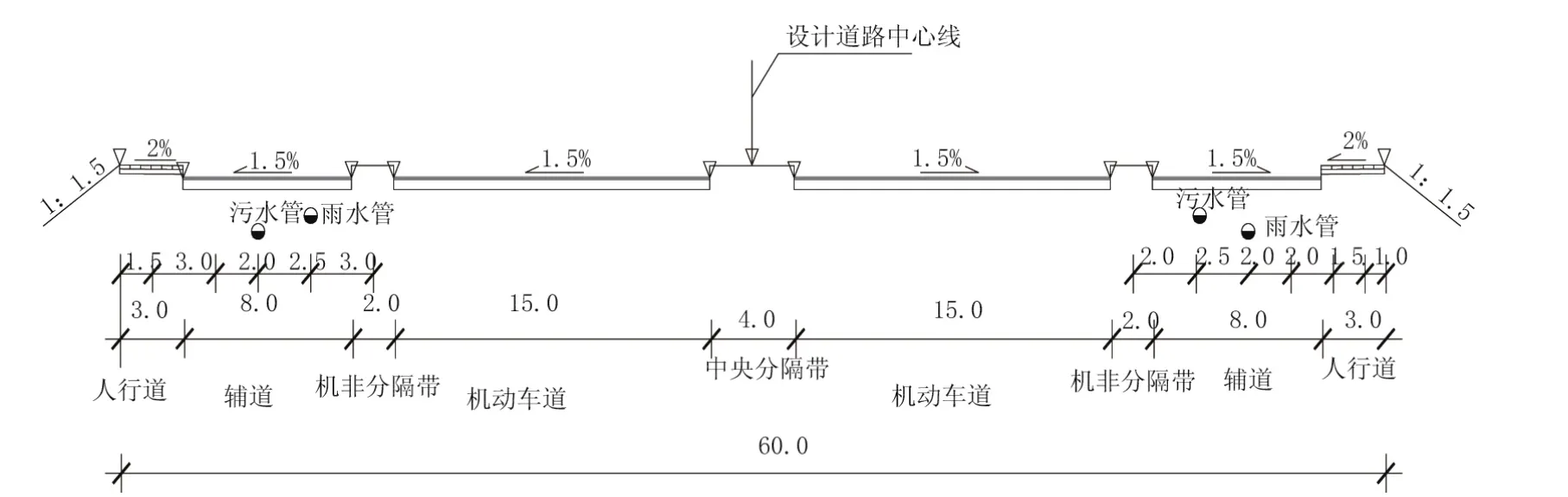

某道路是城市间的主要道路和环湾城市的重要快速路,为二级公路。于2007年启动临时过渡路面建设,工后沉降到位后,2013年底启动永久路面建设。排水管道与过渡路面同期施工,分布于东、西两侧辅道,东侧辅道和西侧辅道均新建雨水管和污水管。断面图见图1所示。

布置于辅道下的管道与临时过度路面同期施工,管道软基处理采用CFG桩+钢筋混凝土管道基础,管道基坑围护采用钢板桩围护,外侧止水帷幕采用水泥土搅拌桩。基坑回填采用砂回填至管道上0.5 m,上部路基回填亦采用砂回填。基坑围护图见图2所示。

2 场地地质情况

沿线主要地层自上而下为:人工填土层(Q4m l)、第四系海积层(Q4 m)、第四系冲洪积层(Q4al-pl)。其地层岩性分布情况如下:

(1)素填土①(Q4 ml):杂色,以粘性土为主,土质较均匀,含少量中粗砂、碎石等,土质较好,厚度为0.90~3.00 m。

(2)粉质粘土②(Q4al-pl):浅黄色,浅灰色,灰白色,可塑状,局部含砂量较多,属中等偏高压缩性土,厚度为0.90~1.60 m。

(3)中砂③(Q4al-pl):灰黄色,浅灰色,松散 -稍密状,饱和,颗粒级配不良,局部相变为粗砂或粉砂,厚度为1.70~3.90 m。

(4)淤泥④(Q4 m):深灰、灰色,饱和,流塑状,此层天然含水量高、孔隙比大、强度低,属高压缩性土,厚度变化大,厚度为1.30~12.20 m。

(5)淤泥混砂⑤(Q4m):深灰、灰色,饱和,流塑-软塑状,此层天然含水量高、孔隙比大、强度低,属高压缩性土,厚度变化大,厚度为1.00~9.50m。

选取2016年2月—2018年2月进入本院治疗的脊柱骨折患者进行此次实验的研究比较,将参与研究的患者随机分成实验组(37例)和对照组(37例),实验组则对患者采取CT进行诊断。实验组中男性患者26例,女性患者11例,平均年龄为(47.38±3.71)。对照组对患者采取X片平片进行诊断,对照组中男性患者27例,女性患者10例,平均年龄为(48.26±3.56)。实验组和对照组年龄、性别等不存在明显差异(P>0.05)。对比分析分别应用两种检查方式患者病情的检出几率。

(6)淤泥质土⑥(Q4 m):深灰、灰色,饱和,流塑状,以粘粒、粉粒为主,此层天然含水量高、孔隙比大、强度低,属高压缩性土,厚度变化大,厚度为1.90~16.60 m。

(7)粉质粘土⑦(Q4al-pl):浅黄色,浅灰色,灰白色,可塑~硬塑状,属中等偏高压缩性土,厚度小为0.70~6.10 m。

图1 某道路断面图(单位:m)

(8)中砂⑧(Q4al-pl):灰黄色,浅灰色,松散 -稍密状,局部为中密状,厚度小为0.50~5.40 m。

(9)卵石⑨(Q4al-pl):呈灰色为主,饱和,总体呈中密~密实状,局部为松散~稍密。力学强度较高,但其性质总体不均匀;沿线路段均揭露,未揭穿,揭露厚度为1.00~4.10 m。

该工程范围不良地质分为:(1)砂土液化;(2)软土震陷;(3)特殊岩土。场地为海积地貌,普遍分布有软土,工程性质较差,具含水量大、压缩性高、力学强度低、灵敏度高等特点,土质不均匀,易产生侧向滑移、不均匀沉降、蠕变及软土震陷等地质灾害。虽沿线岩土较复杂,且场区内有软土及液化土层分布,属抗震不利地段,但沿线采取软土地基处理措施,可抵消其不利影响。

3 塌陷情况

路面塌陷发生于永久路面施工完毕半年后,地点位于主干道和支路路口,地面塌陷直径约5m,深2 m,致一辆小轿车陷入,无人员伤亡。塌陷点临近跨河桥,位于填土桥台附近,距河道20 m左右,塌陷范围内有一排水检查井。连通管道埋深约8.0m,检查井为2.0 m×3.5 m的钢筋混凝土两通转折井,管道为Φ1 800的HDPE管。

通过塌陷现场实地详细踏勘,塌陷处暴露的路床填土密实、路堤填砂局部淘空,坡面稳定,沥青混凝土路面平整密实。管道部分损坏严重,塌陷范围内管道和管道井内泥沙淤积堵塞,上游管道井水位高企,下游井内水位较低,无上游来水。Φ1800管道接入井壁处接头破坏,管道与井壁产生较大空隙,钢筋混凝土检查井的井壁变形较大,局部开裂漏水。同时通过CCTV检测仪对管道内排查后发现管道内没有大的损坏,没有塌陷和脱节,仅有局部渗漏和不均匀沉降。

4 塌陷原因

由于该工程位于软土地区,淤泥厚度较大。该层天然含水量高、孔隙比大、强度低,属高压缩性土,是自稳能力极差的软流塑土层。该淤泥层的渗透系数很小,k=0.53(10-6cm/s),故淤泥中的孔隙水很难通过堆载预压法处理有效排出,因此插塑料排水板的排水效果并不是很理想,且施工周期相对较长,堆载时间最少6个月,临时道路施工过程中实际的堆载时间少于6个月。故该工程的道路软基处理效果并不理想。而且该工程要同步埋设各种市政管线(雨水、污水、电力、电信等),铺筑临时过渡路面后,车辆碾压造成路基的沉降会对管线造成损坏,产生一定的安全隐患。

一般塑料排水板排水固结处理需3 a左右方能沉降稳定,该工程未进行有效的堆载预压就直接施工临时沥青过渡路面,并临时通车运行有3 a多,永久沥青路面是后期铺设完成的。随着时间推移,路面沉降量逐渐增大,回填路基密实度不均匀,以及车辆的碾压造成路基、检查井的不均匀沉降,从而导致钢筋混凝土检查井倾斜、井壁变形过大和开裂,同时由于HDPE管为柔性管,刚度较小,检查井管道接头脱节,产生较大空隙,造成大量的泥砂涌入,最终引起路基层回填砂进入管道造成路基掏空,造成了该起路面塌陷事故。

5 管道抢修

塌陷范围主要位于支路次干道,现场抢修施工过程中将次干道封闭,施工围栏占用主干道一个车道。对主干道交通未造成太大影响。路面及管道的抢修的原则为尽快修复管道通水,尽快修复道路通车。该项抢修方案必须快速并安全。抢修管道之前首先必须解决排水的问题,在上游检查井内截断来水,通过泵调水至下游检查井或排往其它排水干管。修复管道段必须断水施工,对于管道抢修共有三种抢修方法:

(1)全线开挖修复。该方案修复效果最好,最彻底,但是造价最高,工期最长,同时对周边环境的影响也最大。

(2)内衬短管修复。该方案施工工艺简单,操作方便,工期较短。

(3)现场固化CIPP修复。该方案施工工艺复杂,须专业设备和人员完成,工期最短,效果好。

塌陷处位于河口潮间-潮上段,地貌类型属河口(海滩)地貌,上部、中部地基土主要为软弱土(填土、淤泥、淤泥质土、淤泥夹砂),稳定性差;地下水主要贮藏于淤泥夹砂,水位高,且属承压水,渗透系数大,出水量大。鉴于该处地质、水文情况复杂,且埋藏深度达8 m,开挖施工难度大,风险高,抢修施工周期长,不推荐采用。

由于管道损坏不严重,没有管道严重塌陷和接头错位,故无需采用完全开挖修复,而内衬管道修复法比较适用于该工程。该方法速度快,效果好,对周边环境影响也小。内衬短管修复是最常用的工艺,短管逐节接入管内后,内衬管与原管道空隙采用注浆填充即可。

内衬管道修复的另一种方法就是CIPP现场固化法,可以采用牵引法或翻转法。该方案为非开挖施工,需要施工场地小,快速方便,同时该工艺施工条件要求较高,需要断水施工,而且管道内壁须平整,管节无错位脱节等。修复后管道完整性最好。

6 结语

通过该起路面塌陷事故的分析,设计人员和相关部门管理人员要防微杜渐,防范类似事故发生,要注意以下几个问题:

(1)设计人员在软基处理时,根据当地土质情况选择合适的软基处理方案,管道地基处理必须结合道路地基处理一起进行,最好采用刚度近似的处理方案,避免因压缩模量相差大,造成处理后道路地基和管道地基的沉降不均。道路对场地的处理应先于管道敷设。管线地基可根据处理后的成果报告另行确定是否另外增加管道砂石垫层或混凝土板的厚度等措施。对于埋深较浅的管道,道路地基处理先于管道铺设。对于埋深较深的管道,道路地基处理须与管道地基处理同时进行。

(2)对于道路和给排水管理部门,须定期检查各自职能范围内的公共设施。道路需进行定期养护和长期路面沉降监测,采用专业设备进行路面下土体孔洞物探,及时注浆修复。排水管理部门定期检查管道及管道井的渗漏和破损情况,及时养护和整修,防止类似路面塌陷事故的发生。