乳头状甲状腺微小癌和微小结节性甲状腺肿的CT鉴别诊断

余勇

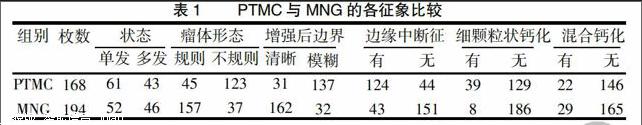

摘要:目的 探究乳头状甲状腺微小癌和微小结节性甲状腺肿的CT鉴别诊断分析。方法 选取我院2010年10月~2013年10月收治并确诊的250例共362枚甲状腺微小结节的CT资料进行回顾分析,其中125例乳头状甲状腺微小癌,共168枚,125例微小结节性甲状腺肿,共194枚。结果 11枚MNG合并腺瘤样变,其中8枚增强后其强化程度与周围正常甲状腺组织相比显著增高。23枚PTMC和62枚MNG在CT平扫未显示,由于锁骨伪影掩盖导致未显示分别为11枚和21枚,另合并甲状腺炎分别为12枚和41枚。PTMC与MNG在瘤体形态、边界、甲状腺边缘中断征等方面具有统计学差异(P<0.05),在混合钙化方面无统计学差异(P>0.05)。结论 CT在乳头状甲状腺微小癌和微小结节性甲状腺肿的诊断鉴别中具有重要价值,但应注意合并甲状腺炎者,需做进一步超声或MRI诊断。

关键词:乳头状甲状腺微;微小癌;微小结节性甲状腺肿

甲状腺结节在临床中有恶性和良性两种类型,主要表现为甲状腺微小乳头状癌以及微小结节性甲状腺肿。其中甲状腺微小乳头状癌属于恶性甲状腺肿瘤,中年人群的发病率较高。CT检查在甲状腺癌中央组淋巴结转移及粗大或环形钙化的观察对临床鉴别诊断有重要作用。选取我院2010年10月~2013年10月收治并确诊的250例共362枚甲状腺微小结节的CT资料进行回顾分析,探究乳头状甲状腺微小癌和微小结节性甲状腺肿的CT鉴别诊断分析,现分享如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2010年10月~2013年10月收治并确诊的250例共362枚甲状腺微小结节的CT资料进行回顾分析,其中125例乳头状甲状腺微小癌,共168枚,男72例,女53例;年龄18~72岁,平均年龄(39.1±8.4)岁;单发瘤体61例,多发瘤体43例。125例微小结节性甲状腺肿,共194枚,其中男116例,女78例;年龄20~74岁,平均年龄(38.5±9.1)岁;发瘤体52例,多发瘤体46例。乳头状甲状腺微小癌患者和微小结节性甲状腺肿患者在性别、年龄、肿块大小、病变位置等方面差异不显著,具有可比性。

1.2方法 采用美国通用医疗公司(GE)Light speed 16层全身螺旋CT对患者进行诊断。首先患者仰卧,颈部仰伸,双手自然下垂,扫描范围自声带水平至颈根部连续扫描,所有病例均行CT平扫及增强检查。平扫层厚5 mm,层间隔5 mm,发现较小病变层厚改为1~2 mm,并进行CT三维重建。增强扫描造影剂为6%泛影葡胺,剂量为40~100ml,对比剂为80ml优维显,经肘部静脉进行高压注射器,速率约为2.5 mL/s,延迟50~60 s进行扫描。

1.3观察指标 观察甲状腺微小乳头状癌和微小结节性甲状腺肿的CT图像特点,记录瘤体形态、边界、甲状腺边缘中断征以及颗粒状钙化情况等。

1.4统计学方法 本次研究中的结果均采用采用χ2检验进行分析,P<0.05具有统计学差异。

2结果

2.1瘤体部位及大小 125例共168枚乳头状甲状腺微小癌中,89枚位于甲状腺右叶,70枚位于甲状腺左叶,9枚位于甲状腺峡部,直径在0.4~1.0 cm,平均直径(0.6±0.1)cm。125例194枚微小结节性甲状腺肿,92枚位于甲状腺右叶,88枚位于甲状腺左叶,14枚位于甲状腺峡部,直径在0.5~1.0 cm,平均直径(0.7±0.1)cm。

瘤体密度及增强表现:168枚乳头状甲状腺微小癌和194枚微小结节性甲状腺肿中,除未显示的瘤体及钙化灶外,所有瘤体CT平扫均呈低密度。

乳头状甲状腺微小癌与微小结节性甲状腺肿的CT平扫CT值分别为38~80 HU及28~90 HU,增强后不同程度强化,较平扫分别提高25~120 HU及20~118 HU,与同层面甲状腺强化程度相比其提高幅度较小。168枚乳头状甲状腺微小癌均无囊变,194枚微小结节性甲状腺肿中,11枚瘤体发生囊变。23枚乳头状甲状腺微小癌和62枚微小结节性甲状腺肿在CT平扫未显示,由于锁骨伪影掩盖导致未显示分别为11枚和21枚,另合并甲状腺炎分别为12枚和41枚。168枚乳头状甲状腺微小癌中2枚合并腺瘤样变,194枚微小结节性甲状腺肿中,11枚合并腺瘤样变,其中8枚增强后其强化程度与周围正常甲状腺组织相比显著增高。

周围脏器浸润及远处转移:125例共168枚乳头状甲状腺微小癌患者中,无周围脏器浸润及远处转移。

淋巴结转移:病理确诊51例乳头状甲状腺微小癌发生淋巴结转移,其中Ⅳ区和Ⅵ区最多见,占82.35%(42/51),19例术前CT发现淋巴结转移,其中9例瘤体周围见多发小淋巴结,4例瘤体周围淋巴结内发现细颗粒状钙化。

3 讨论

乳头状甲状腺微小癌与微小结节性甲状腺肿生物学特性不同,因此在CT检测中表现为不同的瘤体形态,其中PTMC呈浸润性生长,表现为瘤体形态不规则,MNG则呈膨胀性生长,边界较清,呈圆形或椭圆形。本次研究中PTMC瘤体规则45枚,不规则123枚;MNG规则157枚,不规则37枚;两组在流体形态方面差异显著。细颗粒状钙化对甲状腺癌的诊断具特征性,尤其是乳头状癌,本组168枚PTMC和194枚MNG中,细颗粒状钙化及混合钙化分别为39枚、22枚和8枚、29枚,PTMC和MNG在细颗粒状钙化有统计学差异(P<0.05)在混合钙化方面无统计学差异(P>0.05)。本次研究中PTMC在CT中出现甲状腺边缘中断征124枚,MNG则有43枚,因此甲状腺边缘中断征在PTMC诊断中有重要作用。CT检测乳头状甲状腺微小癌与微小结节性甲状腺肿存在一定不足,本次研究中有23枚乳头状甲状腺微小癌和62枚微小结节性甲状腺肿在CT平扫未显示,主要是由于锁骨伪影掩盖以及合并甲状腺炎导致的。因此如果患者的甲状腺接近胸廓入口而与双侧锁骨邻近时,患者因颈部尽量仰伸、双上肢下垂,可以起到一定的患者作用。对于合并甲状腺炎的患者应采用超声、MRI及核医学检查为宜。

综上所述,PTMC的诊断特点为单发、增强后边界较平扫模糊、形态不规则、细颗粒状钙化、甲状腺边缘中断征、瘤体周围多发小淋巴结等,MNG的诊断特点为多发、增强后边界较平扫清晰、形态呈规则的圆形或椭圆形、无甲状腺边缘中断征。当瘤体增强后强化程度高于周围甲状腺组织则可能表示为腺瘤或MNG合并腺瘤的诊断;合并甲状腺炎会导致乳头状甲状腺微小癌在CT中不显示,应作进一步检查诊断。

参考文献:

[1]韩志江,舒艳艳,陈文辉,等.结节性甲状腺肿的CT表现和鉴别诊断[J].浙江实用医学,2011,16(1):62-64.

[2]俞炎平,邝平定,张亮,等.小甲状腺癌的CT表现分析[J].中华放射学杂志,2010,44(10):1049-1053.

编辑/许言