面包果,你能喂饱全世界吗?

1789年4月,英国皇家学会的库克船长在太平洋岛屿发现了面包果,于是派威廉·布莱船长去采集面包树,希望为西印度群岛的奴隶提供面包果充当粮食。布莱船长驾驶着“邦蒂号”从南太平洋塔希提岛出发,绕经大半个地球,带着数千颗面包树前往西印度群岛的牙买加。在航行的第23天,布莱船长手下的船员叛乱,18名船员被驱逐下船,来之不易的面包树也被扔下了船。不过,3年之后的1792年,生性执拗的布莱船长再次起航,最终成功地将两千多棵面包树栽种在了牙买加的土地上,并成功解决了当时的饥荒问题。

不过,牙买加殖民地的奴隶们素爱吃香蕉和木薯,而面包果淡而无味、尝起来像没煮熟的土豆。所以起初奴隶们对这种绿色的椭圆形水果并不感兴趣,未能成为他们的主食。但在接下来的50年时间里,面包果逐渐成为了该岛居民的主食。

直到不久前,牙买加受到廉价进口小麦、大米及玉米的冲击,于是面包果再次被打入冷宫。如今,牙买加一半以上的食品依靠进口,而随着海平面不断上升的问题以及债务负担的不断加重,牙买加出现粮食危机。为此,牙买加政府开展专项运动,鼓励当地人生产粮食,以削减沉重的食品消费。相比大麦、大米和玉米等需要大量劳力的粮食作物,面包树不需要重复栽种,只要种下,接下来的数年便不需要太多照料。因此,面包果或许能再度解决西印度群岛(是安的列斯群岛、巴哈马的旧称)的粮食危机。

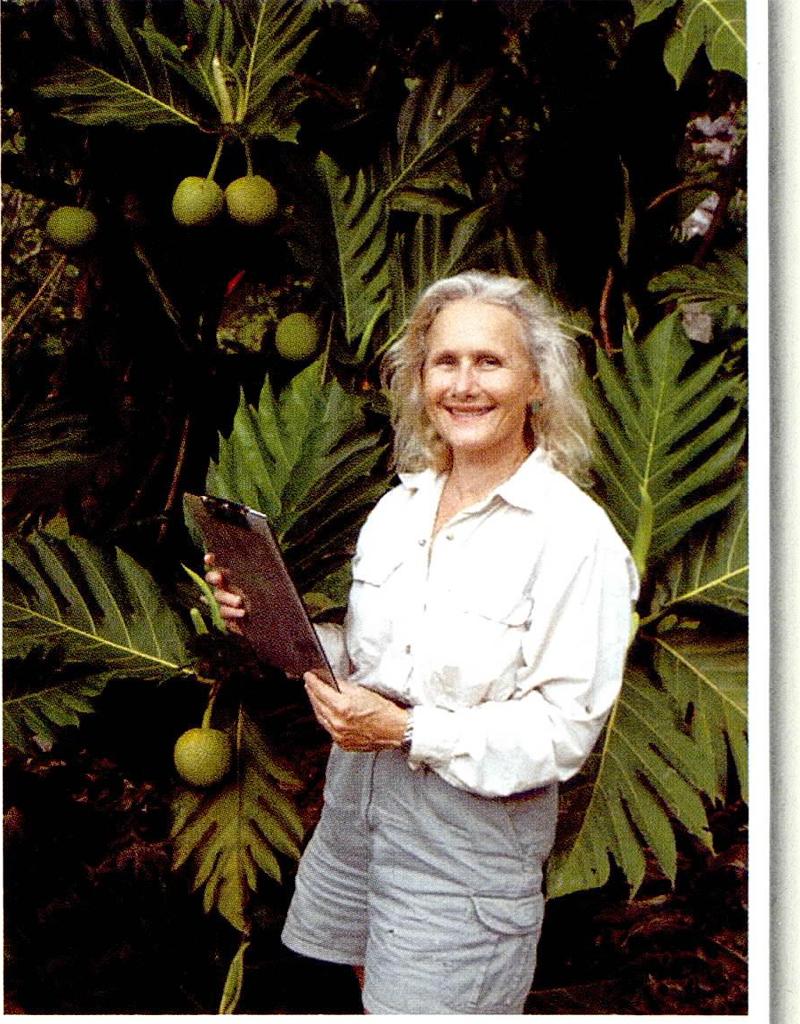

不仅是牙买加,世界各地都重新燃起了对面包果的兴趣,这在很大程度上要归功于玛丽·格恩女士。格恩女士是美国国家热带植物园(NTBG)的一名研究人员。早在20世纪80年代初,她便开始研究面包树。

当时植物学界对这一植物的起源地以及祖先一无所知。21世纪初,格恩与美国芝加哥西北大学的尼尔一起对面包树的进化历程进行了梳理。他们的首要任务是找出现今所有面包树种类的共同祖先。

面包树繁衍至今经历了许多改变。面包树的品种数以百计,果实味道以及结果时期各不相同,且不同时期的种植者依据当地环境和居民的口味选择种植的面包树品种也大为不同。因此,植物学家要想对其“追根溯源”,可谓困难重重。

不过,幸运的是,伟大的植物学家格恩最终绘制出了一幅面包树的DNA图谱。通过对收集到的所有面包树种的DNA进行测序、分析发现,大多数品种都与一种原产于新几内亚岛的名为面包坚果的树种具有相同DNA。难道,这就是面包果的神秘祖先?

格恩的这一发现与当时关于太平洋人口迁徙的考古发现相吻合。有研究者认为,构成太平洋岛屿主要人口的南岛语族人在公元前4000年到达新几内亚岛,随后一路东行,穿过美拉尼西亚到达波利尼西亚,随后向北行进到达密克罗尼西亚,最后进入了塔希提岛。这一过程中,他们分散开来,一些人往北到达夏威夷,另外一些人则往南到达新西兰,迁徙过程持续到公元前1500年。

现在看来,他们实际行进的速度似乎更快。美国国立大学的考古学家马修·斯普里格采用放射性碳年代测定法对从墓地采样回来的骨骼进行了测定。依据测定结果以及考古发现的大洋洲新石器时代的拉皮塔文化居民群体的独特陶器,马修·斯普里格得出结论:这些“探险家们”直到约公元前3000年才到达了新几内亚岛。从那儿出发,在短短几代人的时间里,他们就到达了位于塔希提岛东南方约50千米的汤加。

每当南岛语族人发现一个新的岛屿,他们都会给当地的居民带来新的物种,如狗、鸡、老鼠以及甘薯。有考古学家认为,在他们决定长久定居于某一岛屿之前,会预先在那儿播撒可食用植物的种子。后来,斯普里格证实了这一推断,即早在公元前7千年这些居民就已经在高原地区种植芋头、香蕉等热带植物了。

关于面包树的传播,南岛语族人不太可能携带种子。因为结有种子的面包树品种较少,即便有些面包树有种子,这些种子也极难保存,不宜长途携带。然而,探索太平洋的先驱者们则极有可能携带了面包树的根,即通过插根这一无性繁殖的方式传播面包树。马修认为,如果在植物繁殖过程中,一直采用无性繁殖的方式,基因突变很有可能导致无核品种的形成。

如今,在众多太平洋岛屿上,这种“移民植物”是许多餐桌上的一道主食。原因不难理解:就每公顷产量而言,面包果远超水稻、小麦和玉米。格恩收集的面包树品种中有24种的平均年产量达每棵树320千克。一颗3千克重的面包果便足以提供5口之家一餐所需的碳水化合物。面包树在种植后第3年到第5年开始结果,而且并不需要悉心照料。据悉,在波利尼西亚有这么一个说法,即当小孩出生时,应种植一棵面包树,这样便可确保小孩一生无忧。

据悉,格恩曾走访了34个国家以及51个太平洋上的岛屿,寻找不同种类的面包树。她将200多个品种记录在案,并学会了其中125个品种的栽培方法。1996年的一个夏天,当格恩看到一张密克罗尼西亚上百年管理尚好且种类多样的面包树丛林图片时,她开始意识到,在收集面包树相关资料的同时,是否也应该建立一个面包树果园区,以保护面包树宝贵的基因库。2003年,她创建了美国国家热带植物园(NTBG)面包果研究所,并在夏威夷毛伊岛东海岸建立了一个种满面包树的超大果园,其中一些树木现在已有20米高。目前,该研究所正在与一个名为消除饥饿联盟的机构合作,试图让全球粮食短缺的国家接受面包果。

这一举措意义深远。面包树主要分布在热带地区,而这一区域粮食问题形势严峻。面包果可用多种方法烹煮,亦可磨粉保存;其果肉富含碳水化合物、蛋白质以及多种维生素和矿物质,营养价值极其丰富。与大豆相比,面包果中人体必需氨基酸的含量更高,是更优质的蛋白质来源。然而,格恩知道,如果要想让面包果被大众所接受且被广泛食用的话,他们根本不能像威廉·布莱船长那样简单粗暴地强加于人,而是需要找出最适合各国环境、气候,并符合大众口味的品种。目前,NTBG面包果研究所的工作人员正在从产量、结果期、蛋白质和矿物质含量等方面对面包树品种进行比较分类,找出不同品种的理想特质。例如,一些品种的耐盐性强,这一特质对于在加勒比群岛上种植面包树尤为重要,因为随着海平面上升,加勒比群岛的土壤的含盐量会变得越来越高。

而如何种植和运送这些植物却是一个令人头疼的问题。每颗面包树一年只能长出几颗新芽,因此,太平洋岛民传统的插根种植法基本上无法适用于大规模种植。此外,其根部中隐藏的微生物颇多,因而跨界运送是被禁止的。

2003年,格恩联系了美国哥伦比亚大学的植物化学家苏珊·默奇。当时默奇正试图将组织培养技术运用到面包果上,事实上,这一技术已用于多种经济作物的种植。组织培养法是将树枝上取下的树芽进行培养,这就意味着,可以从一颗植物中摘取很多树芽。这些树芽随后被植入媒质中。面包树会产生一种白色的黏稠汁液,该汁液中含有乳胶和酚类,如果这些物质被遗留在媒质中,就会导致组织腐烂,因而探索面包树组织培养技术的过程相当缓慢。“我们一直在做这项实验。目前,我们有48个品种处于不同的生长阶段。实验现在处于瓶颈期,但这些树木一旦繁殖成功,组织培养法的优势就会显见,”默奇说。

直到2008年,组织培养法突破瓶颈,在更多植物学家们的帮助下,格恩和默奇得以大规模地栽种采用组织培养法培育出的树苗。如今,成功培育出的品种中已有近4万棵树木被运往26个国家。

这次引入牙买加的面包树品种都是经过精挑细选的,完全符合公众的需求和口味。引入的第一个品种Ma’afala,原产于萨摩亚,结果期长于当地已有的品种。这一品种植株较矮,因而防飓风能力更强。目前,Ma’afala树苗被种植于政府资助的研究站内,直到它们长到足够粗壮后再进行移栽。在牙买加,格恩的团队也正在测试其他品种在当地的表现。

如今,2009年引入牙买加的第一批面包树已经结果,波多黎各和哥斯达黎加也纷纷要求加入引进面包树种的项目。格恩希望最终能在加勒比海地区看到成片的面包树林,但首先要让当地的居民重新爱上这种食物才行。

牙买加人花了近50年时间才适应了面包果的口味。默奇认为这很正常,因为西红柿16世纪被引入英国后一度被误认为是有毒的,也是经过了几十年才被大众接受。新食物的接受过程往往需要花上两代人的时间。格恩认为,它必须是奶奶烹煮过的食物,才有可能被接受。她希望通过教会人们新的烹煮和食用方法来加快这一进程,比如最近,她推荐了一些很棒的食谱:三分之一杯面包果粉,三分之一杯橙汁,一个鸡蛋,些许肉桂、肉豆蔻、香草和一茶匙的油,便可以烘焙出供三个人食用的煎饼。相关人员也正在努力延长面包果的保质期。尼尔团队正在研发面包果面食和熟食,并计划建立一整套工艺:由一台粉碎机和研磨机组成的“盒子工厂”,将新鲜的面包果切碎、烘干,随后将果干研磨成粉,进行储存。

从很多方面而言,面包果和香蕉一样都是人类改造的产物。二者种植历史相似,种植方式也惊人地相似:都是无性繁殖或克隆。然而,市面上销售的香蕉品种 “Cavendish”因香蕉叶斑病肆虐,正面临着灭绝的危险。更糟糕的是,这一品种的原始祖先不为人知,因此要有效地防治香蕉叶斑病,十分困难。相比之下,面包树的基因库被保存得很好,改进潜力巨大。

尽管面包果味道平淡,淀粉含量高,但格恩和她的同事坚信,他们可以改变这一情况:通过选种和杂交育种,可以培育出能抵抗疾病和气候变化且味道鲜美的品种。因而,虽然存在很多不确定因素,未来面包果还是很有可能在世界范围内受到大众青睐的。