社会认知语用学

——Kecskes语用学理论评介

北京大学 姜望琪

社会认知语用学

——Kecskes语用学理论评介

北京大学 姜望琪

Kecskes提出的社会认知语用学,主张语言交际是个复杂的过程,它同时涉及很多社会、认知、语用因素,如,合作、自我中心、意向、注意力、关联性、凸显度、实际情景语境、前语境等。这些因素互相影响,不可分割,因此语言研究必须同时考虑这些因素,不能片面强调一面,忽略另一面。这些都是值得肯定的。但是,该理论所谓的“社会”主要是跟“个人”对立的“集体”,作者并没有强调其中的情感因素。这是该理论的不足。

社会;认知;语用;合作;自我中心

社会、认知与语用的关系问题,许多学者讨论过。近几年,主张把这三者结合起来的理论大有发展成显学的趋势,仅国内就有陈新仁(2011),周红辉、冉永平(2012a,2012b),王寅(2013),姚振军(2013)等接连讨论新认知语用学、社会认知分析法、社会认知语用视角,其中大部分提到了Istvan Kecskes提出的社会认知语用学理论。Kecskes从2008年开始构建这种新的语用学理论。2014年伊始,他出版了《文化间语用学》(InterculturalPragmatics),全面、系统地阐述了其理论。本文拟根据Kecskes的新书,结合他先前发表的论文,介绍、评论他的社会认知语用学理论。

1. 社会认知交际观

Kecskes在他的著述(Kecskes 2008,2010,2012,2013,2014;Kecskes & Zhang 2009)中提出了一个新的交际观——社会认知交际观。按照这种观点,交际是一个复杂的过程,它同时涉及很多可以归为“个人特色”和“社会特色”的社会、认知、语用因素。具体内容如下(Kecskes 2014: 47):

① 原文此处用的是“经历”(experience),而不是“语境”(context)。但是,在正文中,他有时把experience/context连用,因为一个人的“前经历”构成他说话时的“前语境”,而且语境问题是Kecskes社会认知语用学理论的核心概念之一,因此我们在此使用“语境”这个术语。

Kecskes说,交际过程充满了这两类因素的互相作用。“前经历[/语境]导致凸显度,凸显度又导致驱动注意力的自我中心论。而表达意向则是合作指导下的实践,它受到关联性的控制,关联性又(部分)取决于实际情景语境”。(Kecskes 2014: 47)这些因素互相影响,不可分割。同时考虑这两类因素,把讨论这两类因素的各种不同理论整合起来,这是社会认知语用学理论的核心思想。

2. 合作与自我中心论

众所周知,Grice的语用学理论假定会话双方是合作的,他们有一个共同的目标,都为实现这个目标*Grice(1975/1989: 28)明确指出,狭义地说,这个目标就是“最有效地交流信息”(maximally effective exchange of information)。而努力。他的理论得到了很多学者的支持。一个较近的例子是Levinson(2006),他坚持人类的这种合作具有本能基础(instinctual basis),很多会话结构都以这样的合作机制为前提。

当然,也有很多学者反对Grice的合作原则。如,关联理论派认为,关联原则可以统括(subsume)合作原则及其准则。他们承认,关联原则跟合作原则不矛盾,不承认会话合作性的理论不是一种可信的理论(lacking in plausibility)。不过,用合作性来解释会话,他们觉得理由不够充分。会话本质上是自我中心的(egotistic),某种程度的合作是说话人不得不付出的代价。他们强调,跟Grice理论引导人们所期待的相反,从会话行为的规律性中不能总结出任何明确的道义性、社会性原则。(Wilson & Sperber 1981/1998: 365-366)

Kecskes主张,Grice的合作原则跟自我中心论不是截然对立的,而是互补的两个侧面。他认为,首先,我们应该区分两种合作:交际合作(communicatively cooperative)和社会合作(socially cooperative)。(Kecskes 2014: 27)Grice提出,人们在交际时假定双方有一个共同的目标,都愿意为实现这个目标而合作。在Kecskes看来,这是交际合作。即使会话人是在吵架,他们也相信对方是在跟自己说话,期待这种对话会有结果。这种合作没有“社交顺利或舒适”(socially smooth or agreeable)的意思,而关联理论派所讲的合作恰恰是后者。

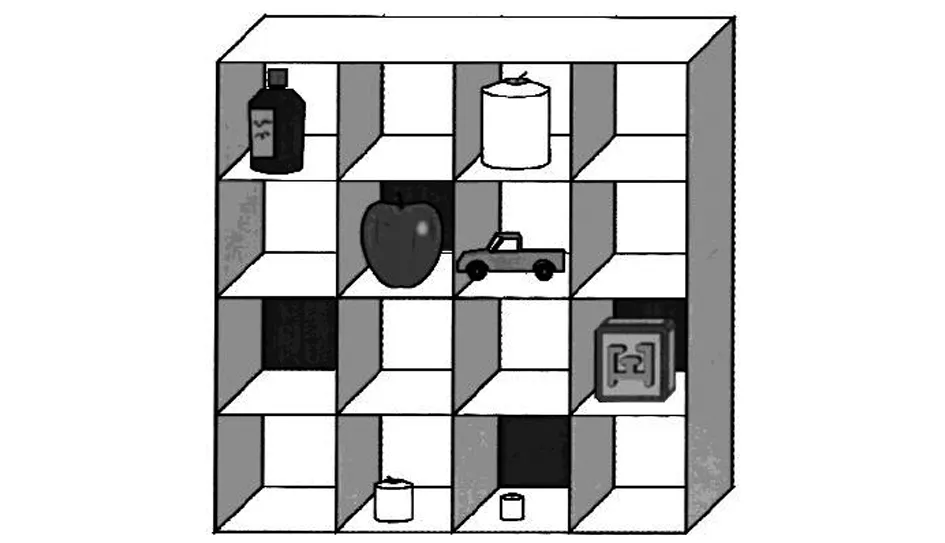

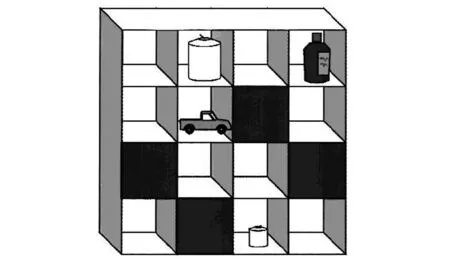

其次,Kecskes注意到认知心理学家所谓的“自我中心论”也不是日常意义上的“唯我独尊”,一切以自我利益为中心的有意识的个人主义(regarding oneself and one’s own opinion and interest as being the most important or valid)(Kecskes 2014: 33)。例如,Keysetal.(1998),Keysaretal.(2000),Keysaretal.(2003),Barr & Keysar(2005),Keysar(2007)等报告了一些实验,说明人们一般都是从自己的角度去理解话语的。其中一个实验如下:说话人和听话人分别坐在桌子的两边,桌子上放着一个有16个格子的架子,但是4个格子的说话人一面是挡住的,只有听话人能看到。

听话人视角

说话人视角

这时候,如果说话人要听话人“把小蜡烛拿走”,听话人一般都会先去看自己右手半边的最小的蜡烛,而不是说话人意图/视角的听话人左手半边的蜡烛。大多数成年人(79%)最终会意识到自己第一解读的错误,改变选择。但是,多一半儿童(51%)会坚持错误的第一选择。(Keysar 2007: 74)

这说明这种“自我中心论”是无意识的,不自觉的,或者说“本能的”。因此,几乎是难以避免的。换言之,这种“自我中心论”是说,人们总是不自觉地从自己的角度,根据自己的知识范围,自己的语境,去理解别人的话语。这种“自我中心论”只是一个客观的描述,没有任何“只为自己利益打算”之类的负面含义。

因此,Kecskes虽然坚持Grice的合作原则“当然必须继续被看作交际的主要驱动力”(Kecskes 2014: 27),同时又强调合作“只是钱币的一面”(Kecskes 2014:27),另一面是自我中心论。或者说,尽管会话双方都愿意合作,但是具体怎么合作,他们可能各自有各自的理解。在这个意义上,合作与自我中心论是互补的。

3. 意向与注意力

Grice理论的另一个核心概念是意向。他1957年提议区分自然意义和非自然意义,并说“‘A用x非自然意谓某事’(大致)相当于‘A发出x,意图使听话人通过辨认他的意向而产生某种效果’”。(Grice 1975/1989: 220)后来,他把这个意向意义理论并入会话含义理论,即,只有当听话人辨认了说话人的意向(说话人意义),交际才是成功的。Levinson(2006)也看重意向概念,认为它是成功交际的核心。

Searle(1983)主张意向性(intentionality)是许多心理状态、心理事件的特征,意图做某事只是其中的一个类别。他同时研究了知觉(perception)、渴望(desire)、信念(belief)等交际的其他先决条件。

Kecskes & Zhang(2009)赞成Searle的观点,认为意向可以分成三类:提供信息类(informative)、实施行为类(performative)、表达情感类(emotive)。并且可以在不同的层次表达,第一层次的意向(第一意向)是功能性的(functional),第二层次的意向(第二意向)是建构性的(constructional)。第一意向指引会话的方向,决定话语在特定语境中的关联性。第二意向则代表句子的编码信息,是字面解读。因此,这两个意向可以不一致。如,That doll looks cool可以纯粹表达情感,第一、第二意向重合;也可以表示I want it,这时第一、第二意向不一致。(Kecskes & Zhang 2009: 340)

在《文化间语用学》中,Kecskes重复了上述观点,并强调交际过程是一个形成意向、表达意向、解读意向的过程。交际过程既然涉及说话人、听话人两个方面,说话人意向能否实现也就取决于这两方面之间的互动,而不是只取决于说话人。从说话人角度看,意向是说话前存在于他脑子里的东西。对听话人来说,说话人的意向是他听话时要解读的东西。“特定语境中表达的第一意向发挥指引会话的功能。语言形式所承载的知识和信息,暗含的意义,以及可推断的背景知识,所有这一切都会根据意向这个驱动力的指挥,为实现理解和交际做贡献”。(Kecskes 2014: 50)

Kecskes提出,交际过程中不仅有说话人的前意向(prior intention),而且还有新现意向(emergent intention),这两种意向都是由注意力激发的(motivated)。(Kecskes 2014: 25、51)所谓注意力,则指“会话人所拥有的使交际成为有意识行为的认知资源”。

他认为,交际的各个阶段都需要注意力。在形成交际意向时,说话人要注意他想谈论的事物。在表达意向时,“说话人也要付出足够的注意力,以便按可理解的方式组织话语。……听话人解读意向时,他所需要的注意力资源也要跟形成意向时所需要的资源相匹配”。(Kecskes 2014: 52)

Kecskes的结论是:“交际是通过意向行为实现的,并且由倾注注意力的处理努力加以保证*楷体字原文为斜体,下同。。……在这个过程中,会话人既合作(从意向角度看)又自我中心(从注意力角度看)”。(Kecskes 2014: 53)

4. 前语境与实际情景语境

语境问题是所有语用学家都关注的问题,在这个意义上,“每个[语用学家]都是语境论者”。(Kecskes 2010: 51, 2014: 35)例如,Carston(2002)声称,“语言编码所表达的意义永远都不能完全决定[说话人]所意图表达的命题意义”,一定要借助非语言的、语境的因素。

不过,Kecskes认为,“对语境依赖性的这种过分强调导致了一种片面的认识”。(Kecskes 2014: 130)在他看来,实际情景语境只是一种语境,另一种语境是前语境,是编码在语词中的语境。他指出,像Bob and Mary are engaged (to each other), Some (not all) girls like dancing, I need to change (clothes) 这样的句子,“不需要括号中的词,其本身就是完整的,就表达了独立于实际情景语境的真值条件命题”。(Kecskes 2014: 131)这些句子所依赖的只是前语境,即,这些句子在这次使用前的(没有括号中词的)多次重复使用。这种重复使用使其意义变得非常清楚。因此,“离开语境,没有一个句子是完整的,这种说法是错误的”。(Kecskes 2014: 131)

换言之,说话人之所以能够表达句子字面意义以外的意义是因为前语境补足了其所说话语中缺少的部分。

Kecskes(2008)指出,实际情景语境和前语境都不能单独表明话语意义,它是由两者的互相作用构成的。在《文化间语用学》中,他再次指出了这一点。例如,《人人都爱雷蒙德》(EverybodyLovesRaymond)这部情景喜剧中,有这么一段对话:

(1)Robert: I think Ray was really rude to you yesterday. Debra: Tell me about it. (Kecskes 2014: 146)

单纯从前语境出发,Tell me about it的意思是“你接着说”。但是,在这个特殊的实际情景语境中,它的意思是“我知道,你别说了”。

而《幸存者》(TheSurvivors)这部电影中的I had to sleep with the dogs. Platonically, of course.(Kecskes 2014: 135)则相反。单纯从实际情景语境出发,后面这句话是多余的。但是,因为sleep with 这个说法在前语境中的可能含义使说话人加上了它,以取消其含义。

在“语境”这一章的结尾,Kecskes又回到合作这个话题。他说“前语境与实际情景语境在不同文化间交际中互动的性质,使我们有必要重新思考合作到底是什么意思”。(Kecskes 2014: 150)在他看来,交际时说话人只是依靠他们的前期和当时的经验,选择凸显度最高、最容易找到的词语,而不一定是信息量最大的词语。“当然,这并不意味着他们不合作”。(Kecskes 2014: 150)

5. 关联性与凸显度

关联理论派认为在语言理解中关联性是最重要的。他们从语境、交际个体、现象三个角度界定了关联性。但是,他们又说“关联性是可以通过表达无关设想实现的,只要这个表达行为本身是有关联的”。(Sperber & Wilson 1986/1995: 121)“发话者并不‘遵循’关联原则;即使他们想要违反也违反不了”。(Sperber & Wilson 1986/1995: 162)这说明他们至少有两种关联性:一种是表达设想的话语的关联性,另一种是表达行为(不管表达的是有关设想,还是无关设想)本身的关联性。同时,他们有两种关联原则:一种是可以违反的(即关于话语的关联性的原则),另一种是不能违反的(即关于表达行为的关联性的原则)。

Rachel Giora在1997年对无所不包的关联性提出过挑战,否认连贯性(coherence)是它的派生物。同时,她开始研究凸显度。2003年,她出版了《我们所思所想——凸显度、语境和比喻性语言》(OnOurMind:Salience,ContextandFigurativeLanguage)。她提出,词汇的凸显意义(存储在脑海中的意义)优先于语境意义。例如,人们一般都觉得下面这个故事有点蹊跷。(Giroa 2003: 13)

(2)A young man and his father had a severe car accident. The father died, and the young man was rushed to the hospital. The surgeon at the emergency room refused to operate on him, saying: “I can’t. He is my son.”

凸显意义可以是规约的(conventional)、常见的(frequent)、熟悉的(familiar)、典型的(prototypical)。而且既可以是字面的,也可以是比喻性的。

Kecskes(2006)接受Giora的观点,赞成人们处理语言时都是从最明显,或者最凸显的词汇意义开始的。这种意义可能跟语境有关联,也可能无关联。因此,凸显度跟关联性不是同一个概念,虽然有时候凸显意义也是有关联的意义。

Kecskes(2013)进一步丰富了Giora的凸显度概念。他提出,除了语言凸显度,我们还应该承认感知凸显度(perceptual salience)。感知凸显度(或称物理凸显度)是语境成分的可感知程度。它跟语言凸显度互相影响,共同决定我们把注意力投向何方。例如,下面这个广告中的人的感知凸显度比Wherever your destination we deliver的语言凸显度要高。但是这个广告的目的不是要你看这个人,而是要注意他们的产品Clothing、Lingerie、Swimwear、Childrenswear、Menswear,因此,在Wherever your destination we deliver下面有一行小字girl not included,以抵消其太高的感知凸显度。(Kecskes 2013: 79)

图2 感知凸显度

不过,凸显度只是在开始阶段把注意力吸引到了特定的语境成分,最终决定话语理解的还是跟语境(特别是实际情景语境)的关系,即话语的关联性。例如,在中国“车”的凸显意义曾经是“自行车”,现在正在逐渐变成“小汽车”。因此,“他的车坏了”这句话中的“车”做何解读取决于“他”是谁,是否拥有小汽车,即“车”在实际情景语境中的关联性,而不仅仅是“车”的凸显意义。这是Kecskes主张我们既要考虑凸显度,也要考虑关联性的原因。

6. 不同语用学流派的整合

上述各种观点之间的整合实际上意味着不同语用学流派之间的整合,包括新格赖斯派与关联理论派之间的整合,但是更主要的是英美派与欧洲大陆派之间的整合。

英美派主张把语用学看成语言学的一个分支,就像语义学、句法学一样。他们的哲学倾向比较重,更加关注意义的表达,信息的传递,或者说,语言使用的认知层面。欧洲大陆派则反对把语用学看成语言学的一个分支。在他们看来,语用学是一种视角,语音、词汇、句子结构、篇章结构等各个方面都可以从这个角度研究。他们的人类学倾向更重一点,相对于语言结构本身,他们更关注其社会、文化方面。Kecskes认为,两派的理论都有合理的成分,都不应该完全被抛弃。“[研究]问题的复杂性要求我们在分析交际过程时既考虑已编码的意向,也考虑双方建构的意向”。(Kecskes 2014: 26)

我们认为,Kecskes的提议是正确的。英美派确实对语言的社会、文化方面重视不够。关联理论派承认“社会语言学研究的复杂的社会因素”是他们从没考虑过的一个方面。(Sperber & Wilson 1986/1995: 279)新格赖斯派同样没有把社会文化因素很好地结合到自己的理论中,虽然Levinson专门讨论过面子问题。

例如,Jean-François Bonnefon, Aidan Feeney, Ga⊇lle Villejoubert三人2009年在《认知》刊物上撰文说,(3)中b所用的some实际上是all的意思,说话人只是为了照顾听话人的面子,才用了这个信息量较弱的词。(Bonnefonetal. 2009: 250)

(3)a. What impression did I make during dinner? b. Some thought you drank too much.

信息量问题是新格赖斯派的研究重点,但他们往往只注意影响信息量的逻辑、认知因素,却从来没有讨论过上述威胁面子的语境,即情感因素。

这方面比较突出的例子,是2012年1月19日第一视频网络电视台播出的孔庆东的视频节目。孔庆东的言论引起了很大的争议,但是,他为自己辩解——我没有说香港人是狗,我说的是部分香港人是狗,这有什么错?

如果我们只从认知入手,只看他的用词,那么,孔庆东的言论确实没问题,他确实没用“全体”这个词。他说的是:那些故意不说普通话,不承认自己是中国人的香港人是狗,也就是说,他用的是“部分”。但是,如果我们不仅考虑认知,而且考虑情感,考虑孔庆东当时的脸部表情等因素,那么,他就很难否认他的话是针对“全体”香港人的。换言之,他用的“部分”实际上等于“全体”。

如何把语言交际中的社会、认知因素整合起来是当前语用学研究的一个关键问题。Kecskes的社会认知语用学在此时应运而生,值得肯定。不过,社会认知语用学的“社会”更主要的是跟“个人”对立的“集体”,作者并没有强调其中的情感因素。这是这种理论的一个不足。

Barr, D. J. & B. Keysar. 2005. Making sense of how we make sense: The paradox of egocentrism in language use [A]. H. L. Colston & A. N. Katz, (eds.)FigurativeLanguageComprehension:SocialandCulturalInfluences[C]. Mahwah, NJ: Erlbaum. 21-43.

Bonnefon, J. F.,etal. 2009. When some is actually all: Scalar inferences in face-threatening contexts [J].Cognition112: 249-258.

Carston, R. 2002. Linguistic meaning, communicated meaning and cognitive pragmatics [J].MindandLanguage[Special Issue on Pragmatics and Cognitive Science] 17(12): 127-148.

Giora, R. 2003.OnOurMind:Salience,Context,andFigurativeLanguage[M]. Oxford: Oxford University Press.

Grice, H. P. 1957. Meaning [J].PhilosophicalReview66: 377-388.

Grice, H. P. 1957/1989.StudiesinWayofWords[M]. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Kecskes, I. 2006. On my mind: Thoughts about salience, context, and figurative language from a second language perspective [J].SecondLanguageResearch22(2): 219-237.

Kecskes, I. 2008. Dueling contexts: A dynamic model of meaning [J].JournalofPragmatics40(3): 385-406.

Kecskes, I. 2010. The paradox of communication: A socio-cognitive approach [J].PragmaticsandSociety1(1): 50-73.

Kecskes, I. 2012. Is there anyone out there who really is interested in the speaker? [J].LanguageandDialogue2(2): 283-297.

Kecskes, I. 2013. Why we say what we say the way we say it [J].JournalofPragmatics48(1): 71-84.

Kecskes, I. 2014.InterculturalPragmatics[M]. Oxford: Oxford University Press.

Kecskes, I. & Fenghui Zhang. 2009. Acting, seeking and creating common ground: A socio-cognitive approach [J].PragmaticsandCognition17(2): 331-355.

Keysar, B. 2007. Communication and miscommunication: The role of egocentric processes [J].InterculturalPragmatics4(1): 71-84.

Keysar, B., D. J. Barr & W. S. Horton. 1998. The egocentric basis of language use: Insights from a processing approach [J].CurrentDirectionsinPsychologicalScience7(2): 46-50.

Keysar, B.,etal. 2000. Taking perspective in conversation: The role of mutual knowledge in comprehension [J].PsychologicalScience11(1): 32-38.

Keysar, B., Shuhong Lin, & D. J. Barr. 2003. Limits on theory of mind use in adults [J].Cognition89: 25-41.

Levinson, S. C. 2006. Cognition at the heart of human communication [J].DiscourseStudies8(1): 85-93.

Searle, J. R. 1983.Intentionality:AnEssayinthePhilosophyofMind[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Sperber, D. & D. Wilson. 1986/1995.Relevance:CommunicationandCognition[M]. Oxford: Blackwell.

Wilson, D. & D. Sperber. 1981. On Grice’s theory of conversation [A]. P. Werth (ed.)ConversationandDiscourse[C]. London: Croom Helm. 155-178. Reprinted in A. Kasher (ed.). 1998.Pragmatics:CriticalConcepts(vol. 4) [C]. London: Routledge. 347-368.

陈新仁. 2011. 新认知语用学——认知语言学视野中的认知语用研究[J]. 外语学刊 (2): 40-44.

王 寅. 2013. 新认知语用学——语言的认知-社会研究取向[J]. 外语与外语教学 (1): 1-4.

姚振军. 2013. “语用学的社会认知分析法”视角下的交际语境的事件域认知模型解读[J]. 外语与外语教学 (1): 10-13.

周红辉, 冉永平. 2012a. 社会-认知语用新视角[J]. 外语与外语教学 (4): 6-10.

周红辉, 冉永平. 2012b. 语境的社会—认知语用考辨[J]. 外国语 (6): 36-42.

(责任编辑 马应聪)

通讯地址: 100871 北京市 北京大学外国语言学及应用语言学研究所

本文为国家社会科学基金重大项目“基于多学科视域的认知研究”(12&ZD119)的阶段性成果之一。

H043

A

2095-5723(2015)01-0001-06

2015-01-07