非正式制度与流动的公共资源边界*——以甘孜东部虫草与松茸采集的社区管理为例

非正式制度与流动的公共资源边界*——以甘孜东部虫草与松茸采集的社区管理为例

郑少雄

内容提要本文以虫草及松茸采集管理为例,讨论了甘孜藏区东部两个行政村资源边界与社会边界的流动性。绒村原有大村落分割为不同行政村之后,带来行政村之间资源边界的清晰化,以及利益的分化竞争。但是历史形成的共同体情感及社区现实需要促使不同行政村重新走向实质上的融合,表现为将资源权利分解为多重层次,并实行不同的管理实践。大村落观念的维持,自然资源的重新汇聚,端赖对社区宗教体系的有效运作,以及社区精英的能动发挥。龙村无法排除外来搭便车者,表面上降低了社区直接经济收益,实际上其缘由是对历史进程和空间关系的确认,其后果是持续促进了社区之间的互惠传统。两个案例反映了在当代公共资源市场化潮流之下,产权及行政区划变革并不能消除公共自然资源的道德经济属性,少数民族社区通过对非正式制度的创造性运用,重新塑造了资源管理的可借鉴之道。

关键词公共资源管理资源边界社会边界甘孜藏区生态人类学

*本文系中国社科院社会学所创新工程“当代中国社会变迁与文化认同”的阶段性成果,在多个会议场合宣读过,感谢陈光金、罗红光、何蓉、张浩、张倩、陈德升、王瑞琦、张亚辉、夏循祥诸位师友的批评和建议,文责自负。

引言:禀赋近似与收入差异

进入新世纪以来,随着高原土特产价格攀升,冬虫夏草和松茸采集销售成为甘孜藏区农牧民收入的重要来源。在笔者调研的康定绒村和道孚龙村①,两者几乎是唯一的现金收入来源②,占家庭年总收入80%以上。两村的垂直生态特征和自然资源几乎完全一致:海拔约3000米的河谷两旁为耕地;往上为森林,即松茸生长的地方;约3500-4000米以上为高山草甸,也是冬虫夏草的产地③。但两村收入差异很大,以笔者掌握的2012-2014年数据为例,绒村全劳力年均从二者获得的收入达到2-4万,而龙村则在0.5-1.5万之间。为什么差距如此之大?

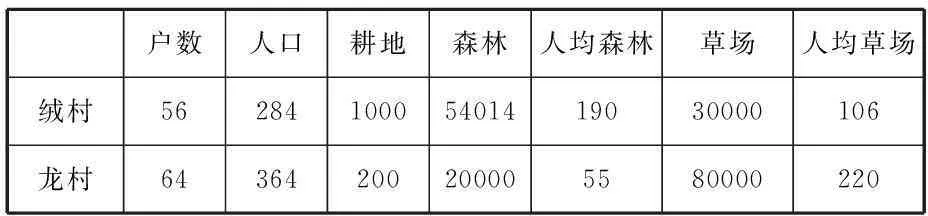

表1 两个村庄自然资源的基本情况 单位:户;人;亩;亩/人

在上述案例里,一方面,绒村森林多草场少,龙村森林少草场多,综合而言差距算不上大;另一方面,草场和森林面积多寡不是决定性要素,对于虫草和松茸生长状况而言,在空间和时间上几乎全无规律可言,即使在同一个村庄里,此山彼山、此沟彼沟、往年来年的差距都可以很大。当我询问为何收入比绒村低时,龙村人几乎异口同声否认他们的虫草松茸生长状况比绒村差,他们普遍表示,本村人捡得少是因为周围乡村来挖虫草的人太多了;当我不解为何不对外人加以阻止时,他们大都露出些许诧异的表情,似乎不知如何回答。有些人说一直以来都这样,没有办法;有些人则表示没关系,反正都是天然长出的东西,反正都是自己“扎巴”人。而在绒村,这种情况完全不存在,一方面固然村里也组织巡山,但多半只是形式上的;另一方面,绒村除了与绒二村——两者也可合称为“大绒村”(详下文)——在虫草松茸季节相互开放进入外,与周围其他乡村的资源边界非常清晰,正常情况下大绒村人很难想象外人可以进入自己的地盘来捡虫草松茸。

虫草与松茸是这一地区的经济命脉,为什么两村的公共资源管理显示出如此巨大的差异?以社区为基础的公共自然资源如何确定边界,如何排除社区外的占用者,这些边界在社会生活中的意义究竟何在?

使用者边界、资源边界与整体论的彻底解释

自“公地悲剧”(Hardin,1968)被提出以后,针对“私有化”和“政府管制”这两种治理方案的不足之处,以社区为基础的自然资源管理就成了社会科学关注的焦点。奥斯特罗姆(2012:106-110)针对“公共池塘资源”的社区治理,曾经提出八条著名的“设计原则”,其中第一条就是“清晰界定边界”:公共池塘资源本身的边界必须予以明确规定,有权从公共池塘资源中提取一定资源单位的个人或家庭也必须予以明确规定。换言之,尽管这些研究并非主张资源无边界或彻底的开放获取,但大都认为应该根据资源及社会特征,强调资源边界尤其是社会边界的流动性、延展性、梯度性、以及临时协商性质(Cox, M., G.Arnold, and S.Villamayor Tomás,2010)。奥斯特罗姆(2015:41-42)对此也高度同意,主张自己的团队在今后的研究中采纳这一新的设计原则。

这一调整在一定意义上符合张佩国(2012:205-208)所说的,山川水草兼具自然之物和道德之物的属性,在地方社会民众的生活实践中是无法截然分开的。“公地悲剧”的产权视角,“公共池塘资源”的资源视角还不足以解释共有资源的完整属性,应当引入“道德经济学”这一习俗论视角:后者不但关注到了社区之内(或之间)的长久互惠、再分配、精英庇护等原则,还兼具历史情境和国家视角。三种视角的结合才能反映动态的历史实践过程,是一种对“他者”的整体论意义上的彻底解释。

落实到对藏区自然资源社区管理的案例研究上,Yeh(2000)关注过云南藏区松茸采集、销售状况。松茸利用管理激起了云南藏区众多村落之间的广泛冲突,为了排除外人,甚至引发了诸如杀人、破坏水源等极端事件。Yeh固然正确区分了林木所有权与非林产品(non-timber forest products,简称NTFPs)采集权对于林业承包体系的不同意义,指出了相邻村庄之间的资源互惠和相互依赖关系,但她所描述的场景暗示,经济新自由主义意识形态下的资源承包经营(Yeh and Gaerrang,2011)和资源升值,激发了藏区百姓的自利本性并引发乡村共同体之间的利益冲突。这种看法对于理解当代藏区的资源管理并不完全适切,以下我将基于两村的比较探讨表明:资源升值和承包经营并不必然导致社区之间的失序,不同社区基于自己的文化、社会和历史资源对外部变化做出了各自的调适,因为资源关系是深嵌在整体性和历史性的社会关系中的。

本研究基于笔者2013-2015年春夏在绒村为期48天、2013年夏天在龙村为期12天的人类学参与观察和田野访谈。访谈绝大部分为开放式的,数据主要来自受访者提供。2008年起笔者即已进入绒村,熟悉村落关系,田野资料的来源较为可靠,交叉验证也比较细致。

绒村:资源共享、边界扩展及清晰化

绒村属于木雅藏族。康定境内折多山以西、川藏线以南区域,传统上称为木雅地区(狭义)。木雅人的语言、习俗、服饰、建筑等方面与普通藏族乃至康巴人都有明显差别,但是随着藏传佛教因素的深入传播,以及被识别为藏族后展开的藏语教育过程,在一般情况下,木雅人也会普遍不假思索地表明自己的藏人认同。

绒村的基本社会单元分为如下层次:家庭—宗巴—绒村—大绒村。其中“大绒村”是有几百年历史的大村落,原属康定明正土司下的一个土百户管辖。从家庭到大绒村,不同的社会单元对应着不同的资源类别及单位,并且在历史的不同阶段各自形成了其权威核心和表征形式。以下我们逐一分析不同资源类别在不同社会单元中的排除和共享情况。

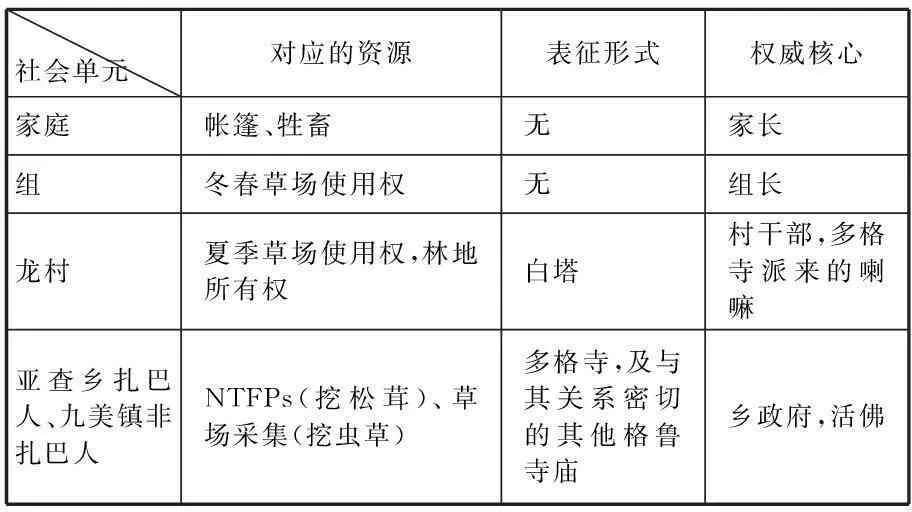

表2 绒村社会单元、资源类别及象征形式

农耕定居聚落(宗巴)的景观特征及其资源意义。自传统时代开始,大绒村人以家户为单位向土百户承领一定面积的耕地,耕地也被赋予该家户的房名,家户间、宗巴之间的耕地边界始终都比较清晰。农耕除了赋予绒村人以“戎巴”的身份认同和基本居住形式外,并非公共资源管理的重心。但戎巴认同与住居形式的重要性在于,它们影响了绒村人的消费实践。绒村人的财富流向主要有二:一是现世的物质享受和财富竞争,主要是盖房,绒村56户人家全部盖了3-4层的大房子。二是为来生的交换,主要是通过对社区内宗教设施的投入来实现。大绒村13个宗巴,近十多年陆续新建了10座白塔,加上原有的5座,每个宗巴至少拥有一座。

行政村的资源分配权及其新表征。1960年起大绒村被分割成绒村和绒二村两个行政村,虽然村民对外常常还是以大绒村的概念自称,但行政村在现实生产生活中还是留下了深刻的印记。一方面,官方对资源边界的分割十分明确。首先是关于草场资源。1983年分草场时,按照传统放牧方式进行联户承包,如笔者联系较为紧密的绒村9户人家一起分到了3条沟,而原来也一直在这3条沟里放牧的另外2户人家,由于是绒二村的,草场分到了其他沟,最后只好连夏季木房子也搬走了。这种情况在两村都有多例。其次是林业资源。林权改革后,甘孜州政府将林地所有权人确定到行政村一级。尽管2005年已经将《林权证》发放到每个家庭手中,但在2010年又向家户发放《股权证》,推动家户以林权入股,以行政村为单位进行统一经营和利益分配。在此基础上,国家将大绒村所有森林划定为天保林并发放林业补贴。绒村人口少,森林面积大,每人年均林补达到2600元;绒二村人口多,但森林面积反而较小,每人年均补贴只有约1000元。林补差距让大绒村人再次意识到分属不同行政村的微妙差异。另一方面,行政村虽然是国家自上而下推行的,但也已经成为了大绒村人在社会领域的行动单位。近年木雅地区兴起修建玛尼字和经幡阵④的潮流。各自完成的经幡阵和玛尼字实际上是两村之间包括社区繁荣、宗教虔诚在内的公开竞赛和展演,也是利益分化的象征。

传统大村落的延续性及其资源再组织。尽管两村之间已经出现上述利益分化和竞争,但大绒村观念在村落资源管理上仍然发挥潜在作用,其中最重要的是森林采集权和草原采集权管理。简言之,两个行政村之间的边界完全开放,村民可以自由在对方区域内采集松茸和虫草。笔者分别在松茸和虫草季节随同村民进山,观察到了两村资源共享的具体情况。

绒村森林面积大,松茸生长状况较好,因此主要是绒二村的村民往绒村跑。每日进山途中相遇,两村村民们都愉快地打招呼,互相询问头一天的成果。我反复问绒村人,为什么二村的人可以来本村山上捡松茸。绒村人都很诧异,异口同声地说:原来我们就是一个村的嘛。然后又开玩笑说:我们的森林补贴多,二村的人不高兴,就让他们来挖嘛。(根据2013年7月24-30日田野记录整理)

为了挖虫草,大绒村村民在离村落一小时摩托车程以上的山沟里形成了4-5个夏季营地,每个营地约有10-30座木头房子。除偶尔下山外,青壮年每年5、6月份在营地连续生活45-60天。这些营地全都在绒二村地界内,因为绒村的虫草生长状况不大好,近几年甚至难觅踪迹,绒村人全部转移到了二村。

营地是对行政村分立状况的彻底颠覆。每一个营地都由两个村的村民组成,不分彼此。这里的组成原则是亲属关系,同一座木房子里住的人员即可能是来自两个村的亲戚,血亲和姻亲皆有。每天同一座营地的人员几乎都是同时出发,按照各自的经验判断分成几路向不同的山沟进发。我曾经询问二村村民为什么容许绒村人来挖虫草,他们的回答也是“我们原来就是一个村的嘛”。有些人会继续打趣说:我们去他们那里捡松茸,现在只能由着他们来挖虫草嘛,没办法。(根据2015年5月1-4日田野记录整理)

在行政村分立50多年后,大绒村观念继续起作用,得益于非正式制度的运行,其中最突出的是神山体系和寺庙体系。

一方面是神山。原本每一个宗巴都有各自神山,但宗巴神山的祭祀相对潦草,大部分宗巴甚至已经放弃祭祀了。大绒村最重要的祭祀对象是“确则”神山,“确则”掌管大绒村全境,因此全村男性村民都会在凌晨攀爬近三小时到达山顶,除了煨桑(点燃柏枝和糌粑、酥油),还要协力更换大量经幡,最后由鲁瓦寺派出的喇嘛念经祝祷,才告结束。

确则神山祭祀的功能和意义是多重的。首先自然是祈求丰产。通常每个村民都会携带几束青稞穗上山,最后投入煨桑的火堆中供养给山神,以此交换明年五谷丰登。其次是确定松茸采挖日期。神山祭祀日期(藏历5月13日)通常在松茸成熟前夕,村民下山时会顺路拐进密林里查看松茸长势,然后在一个平坝上商议何时开山。这一做法约定俗成,多年来没有遭到明显破坏。最后,也是较重要的一点是,祭祀是确立大绒村人(乃至木雅人)认同与财富的一次契机。多位村民讲述过如下故事:

确则山神每年五月都要到藏地(指拉萨)开会(或朝圣),其中一件大事是与各地来的山神一起赌博。确则山神是代表大绒村(或木雅地区)去的,我们要给他准备路上的费用(及赌资)。以前的老人说,在拉萨见过确则山神在讨饭,听说是因为输得光光的。所以我们上山的人越多,给他的供养越多,确则山神就越富有,赌赢的机会就越大。(根据2014年7月田野记录整理)

在这里,确则神山具有重要的象征意义,表明大绒村的财富从根本上来说是一体的,对于松茸和虫草这两种在时空两个维度都没有规律可循的天然产品,只能依赖于村民作为整体与超自然力量之间的交换。

另一方面,尤其重要的是寺庙。不但是因为没有鲁瓦寺喇嘛的参与,确则神山祭祀就无法顺利进行,更为重要的是,绒村所属GGS乡的寺庙体系,直接界定了村落公共资源的边界。GGS乡有9个行政村,3座大寺庙,寺庙与行政村在历史上形成了严格的对应关系。这种类似于教区的对应关系包括:(1)对寺庙的布施及投劳、寺庙喇嘛等都来自该所属的村,如鲁瓦寺从2003年开始择址重建至今,所花费的约600万元中,至少约200万以上来自于大绒村村民奉献;(2)寺庙提供的宗教服务仅针对该所属村庄⑤。

表3 GGS乡寺庙与行政村对应关系

寺庙除了宗教服务以外,在一定程度上也参与了社区公益事务进程。林权到户的头几年,大绒村一度出现过林木盗伐滥伐行为,政府干预收效甚微,新任的鲁瓦寺堪布曾多次主动召集村民宣讲,并且派喇嘛上山劝阻,有效阻遏了砍伐风。堪布还决定在废弃的大绒村小学旧址上开办学前班和暑期学校,一是为了让本村儿童进入乡中心小学时能够跟上其他孩子,二是解决虫草季节(家长在山上营地生活)、松茸季节(暑假)长达四个月儿童无人照管的问题。

在这里寺庙呈现了某种再分配中心的性质。一方面学前班和暑期学校本身是虫草、松茸采集业最具实质性意义的支撑手段;另一方面,寺庙、学校建设、以及举办其他形式慈善事业所需的资金,很大一部分既来自村民又用之于村民。由于寺庙的作为,使得跨越两个行政村的再分配得以可能;跨村再分配模糊了行政村的社会边界,某种意义上也模糊了两村的资源边界。而与两村之间资源边界逐渐模糊同步发生的是,大绒村与周边其他村的资源边界变得越来越清晰。当回答我“为什么其他村的人不能来大绒村挖虫草、松茸”时,有些村民曾说:“为什么不能?当然不能。他们捡(虫草、松茸)来的钱又不是交给我们寺庙的嘛”。换言之,再分配体系的边界就是社会的边界,也是资源的边界。

龙村:长时段的村落间互惠史

龙村属于扎巴藏族。虽然绝大部分扎巴人也是农户,但龙村是其中的特例,自称“多巴”(牧民之意)或“牛场娃”。尽管“民改”以及改革开放后也给他们分配了森林和少量耕地,但他们仍全部在高山草甸上进行季节性游牧,山脚下的耕地几乎未曾有效利用过,现已全部实行退耕还林。在政府的直接推动下,2012年在海拔3800米的高山上首次落成了牧民定居点,但除了老人和儿童,青壮年仍主要留在远离定居点的牧点上。

建国后龙村所属的亚查土百户辖区成立亚查乡,下辖9个大队(行政村),龙村是唯一的纯牧区。草场一直属集体使用,1980年代初以及1995年两次草场改革,也未曾真正将草场使用权承包到户。草场所有权归乡里,使用权下放到行政村,村里的内部划分相对细致一些,但也仅仅是将冬春草场划分给5个组,夏草场全村共同使用。

每年虫草、松茸季节,亚查乡没有该两项出产的其他四、五个村,甚至附近九美镇的部分村民都前来龙村地界采挖。虽然有管理上的不便,如松茸生长在龙村人脚下的森林地带,对于从低海拔进山的外来者无法形成有效阻止,但核心原因还在于龙村人很难单方面否认或改变长久以来形成的跨村落互动传统。主要内容包括:

1.跨村落关系的原型。按照亚查人的普遍说法,两百年前龙村人和其他扎巴人一样也是山下的庄房娃,由于某次在川藏大路上充当“夹坝”(劫掠者之意),被政府派兵进剿,逃入高山草地,最后沦落为牛场娃。官兵围剿的消息依赖山下其他扎巴人为其通风报信,到高山后生计艰难,绝大部分物资也仰仗山下同胞的接济,这一传说奠定了其他扎巴人与龙村人“施恩—受惠”的关系原型。况且山上的任何自然资源、包括虫草与松茸,本为山谷全体居民所共有,龙村人只是因为逃入该地,才成为事实上的拥有者。

2.宗教格局的影响。1990年代中期龙村与本乡其他村、九美镇的村民也发生过数次关于挖虫草的冲突,导致多格寺活佛出面调停。多格寺是亚查乡唯一的寺庙,是全乡信仰中心,每年藏历新年的大法会吸引全乡信众参加;且由于历史原因,多格寺与九美镇的弘远寺也存在密切的渊源⑥。多格寺的调解思路也是诉诸于上述跨村落关系原型,认可“施报”循环是应当遵循的佛教原则,只是建议其他村民可以到龙村挖虫草,但不应在龙村搭帐篷住宿,晚上须回到各自地界。这一折中方案既赋予了外来者进入权,又保证了龙村人的优先权,因而得到包括乡政府在内的认可,现在已经成为不成文的规定。

3.近年来持续的外界回馈。龙村交通极为不便,入学率很低,2013年调查数据显示,除8名少年儿童在外就学外,有近60名适龄孩子处于法律意义上的失学状态。龙村人2011年起开设非正规的帐篷学校,同时筹建固定校舍,到2013年夏天已经募集到22万元。毫无疑问,龙村还将持续仰仗周边村庄和寺庙的支持。

综上,在观念原型上,“逃跑”的游牧生活使得龙村没有发展出像绒村那样复杂的聚落形式和社区祭祀体系,且由于在跨村落互惠关系中始终以受惠的一方出现,龙村人对于无法排除进入本社区的外来者,相较而言更容易接受,他们对于自然资源的处理更着重于使用而非形式完整的占有。这种观念颇像周雪光(2005)所言的“产权是一束关系”,即产权结构和形式是一个组织与其他组织建立长期稳定关系、适应其所处环境的结果,而较大范围内的区域从属于一个共同的寺庙体系,也加深了这一趋势。

表4 龙村社会单元、资源类别及象征形式

结语及讨论

本文讨论了甘孜藏区东部两个行政村资源边界与社会边界的流动性,意在对当代基层社区资源管理的现状提出一些新的认识。绒村和龙村资源禀赋相似而收入迥异,且其资源管理模式大相径庭,其背后原因恰在于正式制度与非正式制度共同作用下的社区灵活调适。

从绒村的案例来看,原有大村落分割为不同行政村之后,带来行政村之间资源边界的清晰化,如耕地、森林和草场从物理性状上各有明确归属,也带来利益的分化竞争。但是历史形成的共同体情感和社区现实需要(如针对宗教服务、生产支持、儿童教育等)促使不同行政村重新走向实质上的融合。其表现为将资源权利分解为多重层次,并进行不同的管理实践,如关于森林,将林木权利留归行政村行使,而将NTFPs继续赋予原有大村落;关于草原,所有权以及使用权中的放牧权留归行政村,而将使用权中的采集权继续赋予原有大村落。原有大村落观念的维持,和自然资源的重新汇聚,端赖对社区宗教体系的有效运作,以及社区精英(如寺庙堪布)的能动发挥。而关于龙村的案例,无法排除外来搭便车者,表面上看降低了社区直接经济收益,实际上其缘由是对历史进程和空间关系的确认,其后果是促进了社区之间的持续互惠传统。两个案例都反映了在当代公共自然资源市场化潮流之下,产权及行政变革并不能彻底排除资源的道德经济属性,少数民族社区通过对历史、文化、社会传统资源的灵活运用,重新塑造了资源管理的可借鉴之道。

①本文所有地名都进行了匿名化处理。

②政府提供的退耕、禁牧、林业补贴等不计算在内。

③除了生态特征类似之外,两个村庄还具有历史、文化、社会方面的可比性:绒村所属的木雅地区,与龙村所属的扎巴地区相互毗连,在清代的二百多年间都在康定明正土司治下,分属不同的土百户管辖;木雅语和扎巴语都非藏语,而属于羌语支的“地脚话”;两者都被认为可能与北方的西夏国有关。

④玛尼字是在山坡上用水泥灌注的藏语经文“唵嘛呢叭咪吽”,每个字面积从数十到几百平方米不等。经幡阵规模大的可达数千平方米。近十多年来两者增加的趋势十分惊人。

⑤这种对应关系仅针对GGS乡区域内而言,并不排除寺庙在更广大的范围内发展信徒及提供宗教服务。

⑥清雍正时期,曾经将七世达赖喇嘛移驻道孚,为其建立了规模宏大的惠远寺;达赖回藏后,惠远寺仍归达赖派人管理,后在附近地区又陆续形成了一些寺庙。这些格鲁派寺院之间的关系较为紧密。

参考文献

1.奥斯特罗姆、埃莉诺:《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海译文出版社,2012年。

2.《公共资源的未来:超越市场失灵和政府管制》,郭冠清译,中国人民大学出版社,2015年。

3.张佩国:《“共有地”的制度发明》,《社会学研究》2012年第5期。

4.周雪光:《“关系产权”:产权制度的一种社会学解释》,《社会学研究》2005年第2期。

5.Cox, M., G. Arnold, and S. Villamayor Tomás. 2010. A review of design principles for community-based natural resource management. Ecology and Society 15(4): 38.

6.Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. Science 162(3859):1243-1248.

7.Yeh, Emily T. 2000. Forest claims, conflicts and commodification: the political ecology of Tibetan mushroom-harvesting villages in Yunnan, China. China Quarterly 161: 264-278.

8.Yeh, Emily T and Gaerrang. 2011. Tibetan pastoralism in neoliberalising China: continuity and Change in Gouli. Area 43(2): 165-172.

〔责任编辑:毕素华〕

作者简介:郑少雄,社会人类学博士,中国社科院社会学所助理研究员,zhengsx@cass.org.cn。北京,100732