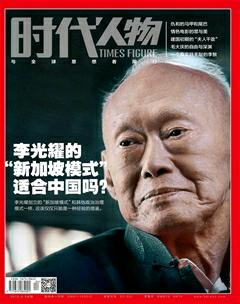

“新加坡模式”是否适合中国?

李光耀之所以成为世界舆论关注的焦点,在于李光耀极其勤勉的努力和辉煌的成果,其小国生存的一些道理,也值得大国思考、借鉴。那么,“新加坡模式”也适合人口众多、国情复杂的中国吗?

早前,政治学者萧功秦曾公开表示,如果对中国的社会国情进行较为具体的考量,就会注意到,中国历史、政治与社会国情与新加坡相比,存在着相当大的不同,这就使中国要成功地效法新加坡政治模式存在着一些根本性的困难。

中国的社会政治问题更为严峻

首先,与新加坡相比,中国当下的改革开放过程与现代化转型过程中,存在着大量引爆性的社会问题。在改革开放二十年过程中,累积了相当多的社会矛盾,这一状况与中国从全能体制中脱离出来的特点有密切关联。归纳起来中国社会转型存在着五大困境,一是相当一部分官僚的经济腐败,二是发展过程中的分配不公,三是贫富两极分化与地区差别扩大,四是农村失业严重,五是金融坏账问题。此外,还存在对政府权威的持续挑战,少数民族分离主义问题,以及大量历史遗留问题,等等。一旦出现多元竞争时,反对党必然会把这类问题作为攻击执政党的突破口,使原来受到压抑的不满得到渲泄的合法机会,并进而引发政治参与爆炸。

相反,新加坡作为一个超小型的东亚前殖民地国家,在政治发展过程中则没有这类问题的严重困忧,特别要提出的是,新加坡的人民行动党恰恰在长期执政中逐步解决了困扰这个国家的种种问题与矛盾,并在解决过程中获得了更为丰沛的权威合法性资源。在执政党的经济效绩取得绝对优势的条件下,即使边缘性的小党取得竞选资格,也不会构成对执政党权威的挑战。换言之,新加坡是在还不存在重大的社会分裂与认同危机的情况下,通过权威主义方式解决了认同危机,并进入选举权威主义时期的。相反,如果中国在已经出现了认同危机与社会分化的条件下仿效选举权威主义,其结果会如同东施效颦一样,适得其反。

政治体制不同

其次,萧功秦认为,中国与新加坡的政治文化性质根本不同。改革开放以前,中国实行的是社会主义的全能主义政治体制,国家全面控制社会、经济、政治文化生活的几乎全部领域。在这一体制下,一方面是政治决定一切,另一方面,这种革命时期形成的体制通过政治动员来塑造公民的政治文化,并要求社会成员高度关心政治。正是在这个意义之上,中国的政治文化是动员型的、具有强烈意识形态倾向的政治文化,对政治具有高度的易感性,即知识分子、民众与各阶层的社会成员,对政治高度敏感与政治参与愿望,有人说,“中国人个个是政治家”正表明中国人对政治的过度关注性。这种政治文化虽然在逐渐弱化,但只要体制外的反对党竞争合法存在,革命政治文化的基因就会重新被激活,社会中有相当一部分人就会以极快的速度,极大的规模地积极地参与到反对党组织中来,形成对政府的巨大压力,出现爆炸性的政治参与扩大。

相反,新加坡的政治文化与中国相比有两个显著不同的特点,首先,是英国殖民地时期长期形成的法制传统与完整的司法体系,人民习惯于在法制下规范自己的行为,其次,新加坡的政治文化是政治冷淡型,新加坡民众一般没有强烈的政治参与热情。新加坡人的民族性有其历史文化渊源。用李光耀的话来说,新加坡华人是“福建船民与苦力的后代”,整体上没有受到过革命动员性政治文化的影响,他们在权威主义的多党制下比较“老实本分”。这两个特点相结合,使新加坡型的“选举权威主义”可以通过法制框架来有效规范公众的政治行为。同时,由于新加坡公众的政治文化是冷淡型的,反对党对民众的政治动员力相当有限。尤其是受到执政党通过资源垄断对反对党的活动的限制的情况下更是如此。正因为如此,即使存在合法的多党制,新加坡也不会形成政治参与过度扩大。政治稳定可以持续下来。

中国人口众多国情复杂

中国与新加坡相比,国家幅员辽阔,人口众多,主体民族与少数民族之间存在着长期的矛盾与紧张,所有这一切都会极大地增加多元民主竞争下国家控制的难度。相反,新加坡国家小,人口少,只有城市而没有农村,只有中央而没有地方,新加坡没有不同地区的巨大经济社会文化差距,在这样一些条件下,政府对政治反对党易于控制,而中国则难于控制。

萧功秦强调,尽管新加坡的“选举权威主义模式”下的民主是相当有限的,但新加坡政治生活中的反对党的有限存在,虽然不会对执政党的权威地位构成真正意义上的挑战,但是,却对于防止执政党的长期执政可能出现政治惰性,对于激发执政党的政治活力,加强社会力量对国家官员的监督,确实也发挥着一定的如同“疫苗”般的积极作用。从执政党安排落选反对党议员担任“非选区议员”这一制度来看,人民行动党作为执政党本身,实际上也看到了这一点。某种意义上,人们仍然可以把这种低度民主模式看做是从权威体制向更高度的民主化模式长期演进过程中的一个中间阶段。就这一点而言,新加坡的“选举权威主义”对于中国后全能型的权威主义向民主转型,仍然可以提供某些有益的启示。

李光耀的3个“中国预言”

李光耀本人对中国的发展道路与模式也有清醒和较准确的预言。在《李光耀观天下》一书中,他专门谈到关于中国的3个预言。

李光耀在书中说:“5000年来,中国人一直认为,只有中央强大,国家才能安全;中央软弱则意味着混乱和动荡。每个中国人都理解这一点,这也是中国人的根本原则。西方一些人希望中国变成西方传统意义上的民主国家,但这不会发生。中国是一个有着13亿人口的巨大国家,文化和历史都与西方不同,中国有自己的方式。”

在李光耀看来,中国的崛起已令西方和亚洲许多国家颇为不安。中国一再承诺坚持和平崛起,绝不谋求霸权,但关键在于,是否有人相信。对此,李光耀认为,中国会选择低调地强大起来,影响力得到提升,不会恃强凌弱,但同时也会展示力量。

李光耀指出,中国人还意识到,要避免走日本和德国的老路。如果中国卷入战争,其国内就可能出现动荡、冲突和混乱,因而也就可能再次出现衰退,而且或将持续很长时间。但这并不意味着中国不论何时与他国陷入纠纷都会让步。在涉及核心利益和重大关切时,中国也会坚持原则。

李光耀认为,中国重新成为国际舞台上的一个重要大国是我们的时代最引人注目的事件之一。中国的经济崛起是非凡的,经济发展规模是人类历史上前所未有的;中国在军事上也取得了长足进展。

李光耀在书中写道,全球力量格局在发生改变。再过20年到30年,中国将寻求与世界最强盛的那些国家平起平坐,中国希望成为世界最伟大的国家。

那么在今后10年到20年,中国将会采取什么样的政治改革呢?

李光耀认为,中国将会很小心地朝着一个更多参与的政府形式前进。在中国的一些乡村和一些较低级别的立法机构已经开始实行直选,而中国提高直选的级别也并非不可想像,但其方式将是尝试性的、递进式的。同时中国也在积极发展党内民主,党内民主同样可以延伸到中国政治体系的其他方面。

2007年11月访华时同习近平的首度会面,给李光耀留下了深刻印象。“习近平的大气让我印象深刻。他视野广阔,看待问题深刻透彻,但又丝毫不炫耀才识。他给人的感觉很庄重。这是我对他的第一印象。我进一步想到他曾经受的磨难与考验,1969年到陕西插队,一步步往上奋斗,从未有过牢骚或怨言。我想,他应该属于纳尔逊·曼德拉级别的人物。”

李光耀说,习近平是“1949年以来中国第五代领导集体的核心”,他领导的政府在各方面都拥有很强的能力。“越来越多的中国官员能讲流利的英语。他们一心要建设一个富裕、发达、技术先进的国家。”

在李光耀看来,中国正处于关键时期,习近平将会集中精力处理这些问题。“不过我相信,他能处变不惊、妥善应对。习近平很有影响力,我相信他能领导好中国共产党,他的军队背景又使他在军中同样很有威信。”