《西狭颂》《郙阁颂》比较研究

李泊城(遵义师范学院美术学院,贵州遵义563002)

《西狭颂》《郙阁颂》比较研究

李泊城

(遵义师范学院美术学院,贵州遵义563002)

摘要:篆隶发展对于汉字与书法艺术的发展影响深远。汉代在书法史上极为重要,是古今字体的分水岭,是书法艺术楷、行、篆、隶、草五体分化的时代,大量存世的碑刻、摩崖、简牍、丝帛等,为整理与深入研究书法提供了实物资料,也是认识汉字与书法艺术内在关系的前提条件,为书法艺术的发展提供了科学依据。《西狭颂》、《郙阁颂》产生于东汉,二者的异同,客观反映了篆隶的继承关系:篆隶混杂、构成部件变异,笔法笔画互用方圆、浑厚古朴,比较认识“隶变”进程中汉字与书法艺术发生发展的细节。关键词:《西狭颂》;《郙阁颂》;互用方圆;浑厚古朴

隶书萌发于篆书,可以追溯到战国中晚期[1],即流行于民间的古隶。它在民间经过漫长的孕育、演化,逐渐冲击到篆书的正统地位,到西汉末东汉时期成为官方正统书体的代表,以《乙瑛》、《礼器》、《曹全》等碑为代表——“今隶”。隶书,由篆书圆转而工整少提按的笔法进行分解变化,增加提按形成方圆转折的新笔法;形体由秦系小篆的长方体势趋向扁平,由纵势转向横势,日趋完美。因为提按转折丰富了笔法,使禁固于篆书整齐划一而少于变化的笔法得到解放,书写者能较自由抒发其书写性情,点画在字中顾盼往来,使隶书的艺术性得到进一步发展,成为魏晋书法艺术审美自觉的铺垫。这种演变经历了漫长的时间,人们称之为“隶变”。最能代表隶变成果的是东汉隶书石刻——数量众多,风格多样。东汉实行“察举制”,盛行立碑厚葬,记述功名。碑刻自然成为那个时代的一个特殊的文化符号。在当时人们特别注重碑文,一是记述功绩,纪念意义重大;二是书法审美实现的载体;三是为后世留下大量文史、艺术实物资料。东汉碑刻隶书风格多样,简单划分为两娄:(1)形体方正,法度严谨类;(2)法度宽松,疏犷散淡类。两类风格的碑刻是后世隶书学习取法的主要对象。于书法史上知名的“汉南三颂”之《西狭颂》和《郙阁颂》当属于后者,古朴浑厚,富有拙趣,能见刀刻之初的方峻也能看到风雨驳蚀的沧桑,笔画劲节矫健,方圆兼备,结体方正古拙。二颂异同颇多,值得仔细比较。《西狭颂》现今保存较完好,后世学习隶书多以此为范本。梁任公云:“《西狭颂》雄迈而静穆,汉隶正则也”。陈振濂继任公跋语之后曰:“仇靖隶书原石在甘肃成县。予少时学隶最喜《西狭颂》之包融回环。盖汉隶雁尾多取外展之肆,无论《张迁》、《曹全》、《石门》皆不出乎此。唯《西狭》一颂头尾回护有有余不尽之意,且结构古拙,大有篆籀韻致,为隶中极品。后世如吴缶翁、莫邵亭大率取法乎此。任公以此为汉隶正则,信然。”[2]然而与之齐名的《郙阁颂》现已模糊难辨,学习者难见其微妙。本文试论《西狭颂》与《郙阁颂》异同以增进认识。

一、《西狭颂》及产生历史背景

《西狭颂》全称《汉武都太守汉阳河阳李翕西狭颂》,摩崖刻石,亦称《李翕颂》,在甘肃成县天井山上,刻于东汉灵帝建宁四年(171年)六月三十日,记述李翕修建西狭阁道(即栈道)事迹。李翕,字伯都,汉阳阿阳人。西狭是当时通巴蜀之要道,阁道狭窄,地势险峻,车骑难行,其碑文道:

郡西狭中道,危难阻峻,缘崖俾阁,两山壁立,隆崇造云。下有不测之溪,阨芒促迫,财容车骑,进不能济,息不得驻,数有颠覆随坠之害,过者创楚,惴惴其栗。君践其险,若涉渊冰。

李翕视察后,遂派李瑾、仇审等率工匠凿石修路,削高就低,平夷正曲,使往来通达。武都郡远吕国等特勒石作颂,纪其功绩。李翕勤政爱民,在做黾池县令时,体恤民生,开工修路,方便往来行人。相传为上天感动,天降五瑞,摩崖以《五瑞图》描述之。

《西狭颂》高290cm,宽198cm,22行,每行20字。字体方整,一寸有余,首尾不缺一字。因有篆书“惠安西表”四字,又称“惠安西表”。右刻黾池五瑞,黄龙、白鹿、嘉禾、甘露、木连理,形象生动,题字与《西狭颂》似一人书。

《五瑞图》似是对《西狭颂》的补充,二者联系,图文彰显,虚实相生。另外,五瑞图下方有“五官掾上禄上官正”等12人名。《西狭颂》可谓是东汉摩崖石刻艺术中图文并茂之佳作。

《西狭颂》碑文末刻有“从史位下辨仇靖字汉德书文”是现今看到书家署名落款之先例。仇靖,字汉德,当时是地位很低的官府小吏。书刻之事在古代视为“末技”。然而洋洋大观的汉隶碑刻都出自如此无名艺术家之手,成为后世珍宝。因此,今人不能因其位低而轻视古人。

二、《西狭颂》风格特征分析

《西狭颂》,杨守敬评“方整”[3],康有为评“疏宕。”[4]它的简淡、古质,浑厚,为人所重,体现了汉代宏大气象,方正浑穆,笔力遒劲。用笔方圆兼施,圆熟极富变化,篆意浓厚;结字方整挺健,端庄稳重;章法茂密,行气灵动。

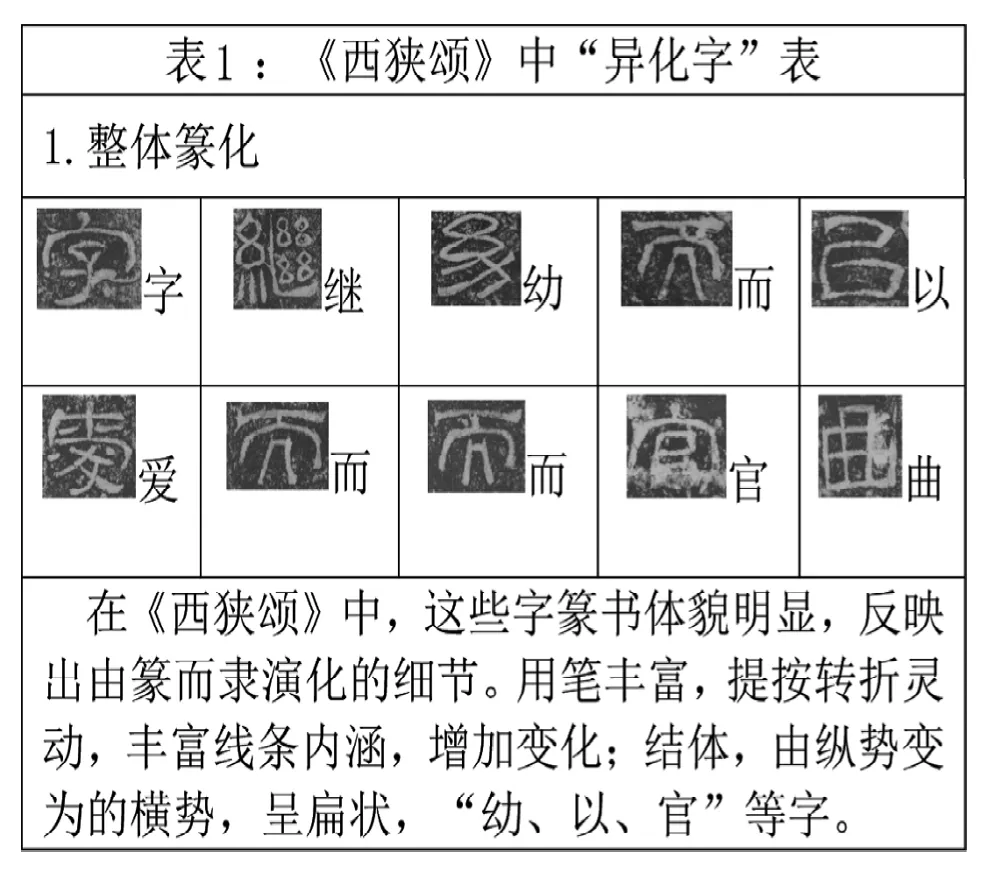

在《西狭颂》中捺与横画波磔书写不稳定,是篆隶书体过渡的现象,此特征到东汉仍存在。然而运笔多趋圆熟与方锐并存,是为魏、晋新隶(包括真书)发展之前提。此碑虽属汉隶,但字形结构则篆隶兼备,显得古雅。此碑毕竟是隶书,如撇、点、捺和横画的蚕头雁尾,用笔破圆为方细微处足以说明。因此可以说《西狭颂》上承篆书下启楷隶,影响较大。通篇风格整饬而茂密,古逸而浑穆。此成功地在整个碑中将篆隶笔法体态融合而不见生硬的收效。清末杨岘云“古而肆,虚而和”,言其“古”是在于篆隶笔法互用,方圆并济,字形方拙之趣甚于横向取势;言其“肆”是因为运笔、结体恣肆随意,不谨守陈法,大不同于《乙瑛》、《史晨》等碑中规中矩;言其“虚”是结字疏散自在;言其“和”是意态舒缓从容。《西狭颂》中有一部分字结体用笔较为怪异,与方正整饬的字比较有的异化,见表一。它在我国书法艺术史上有重要地位。

三、《郙阁颂》及产生历史背景

《郙阁颂》刻于建宁五年(172)二月,晚《西狭颂》一年,仇靖撰文,仇绋书碑,素有“姐妹篇”之称。《郙阁颂》全称《汉析里桥郙阁颂》,颂扬李翕修治郙阁析里桥之事,位于略阳县西北二十里嘉陵江西岸悬崖的旧栈道中,临江而立,高数十丈。早在《郙阁颂》镌刻五十多年前,武都太守虞诩就曾主持过“自沮(略阳)至下辨(成县),烧石剪木,开潜航道”,发展嘉陵江的水运,“于是水运通利,岁省四千多万”。李翕任期凿石架桥,建阁以济百姓。

《郙阁颂》摩崖高164cm,宽116cm,正文十九行,计472字,额6字,文后题名56字,总计534字。因刻于粗糙石壁之上,风雨侵蚀,再加人为损坏,字迹已模糊不清,笔划细微变化很难明辨,但厚重雄健的书风没有丝毫减少。其波磔已不分明,仅从某些带着隶书笔意的笔划才能断定其隶书之体(有篆书笔意掺杂),非为《乙瑛碑》、《史晨碑》之隶书。字形古拙朴厚,一团渊穆之气。万经评《郙阁颂》云:“其下笔粗钝,酷似村学堂五六岁小儿描朱所作。而仔细把玩,一种古朴不求讨好之致,自在行间。”可谓真言。康有为评云:“吾尝爱《郙阁颂》,体法茂密,汉末已渺,后世无知之者(颜真卿)章法结体,独有遗。惟意。”[5]可见此石对后世书坛的影响。

《郙阁颂》残损较为严重而世人仍重之,历传拓片版本成为热门话题。清方若云:“国初拓本第九行末‘校致攻坚’之‘攻坚’二字未损,至乾隆年间如石纹斜泐,‘校’字存大半,‘致’字存半”。宋田克仁重刻,明申如埙有重刻亦在略阳。王壮弘在《增补校碑随录》中云:“宋绍定三年五月略阳县令田克仁用旧拓本重刻之,除田申二氏外又见重刻本二:一、翻宋拓本,一字不缺,然字划瘦细与原拓毫不相类。二、通篇字划松散,石花呆板。八行‘功’字尚存,而九行‘校致攻坚’四字只存左半,‘校’字‘木’旁刻诧成‘才’旁。‘坚’字刻诧成‘大’字之半,盖未见佳本耳。”[6]《郙阁颂》漫漶不清,原刻存字能辨认的不多。

四、《郙阁颂》的风格特征分析

《郙阁颂》为后世书坛的称道和推崇,从万经与康有为二人的评价能管窥一斑。然而,自宋以来,其存字逐渐漫漶不清,残损模糊,学习临摹较难。康有为云:“汉隶之始近于篆,所谓八分也,若《赵王上寿》、《泮池刻石》,降为《褒斜》、《郙阁》、《裴岑》、《会仙友题字》,皆朴茂雄深,得秦相笔意。”又称谓其为“隶中之篆也”[5]。在汉代碑刻中,《郙阁颂》风貌朴拙憨厚,敦实稳重,独为一品,下笔沉稳,似钝刀入石;运笔转折,似棉里裹铁,风味犹厚。此碑正是汉隶笔法演变的记载,起笔方折宽厚,转角方圆兼备。行笔重按直下,笔势强劲稳健。其线条质感老辣坚实,蕴藏丰富情感。线条是书法艺术的生命,而线的生命在于象征生命的力,是书写者情感的传递。

(一)《郙阁颂》线条别具特色,可以概括为以下几点:

1.粗细相间,变化微妙。在《郙阁颂》中,线条的粗细对比随结构而变化,粗犷有力、厚实静穆的粗线条、块面成为字内强音,构成强节奏;含蓄沉稳、内敛雄浑的细线条于字里行间构成和谐韵律。在整体上多以较短的粗线条为主,较短的细线条为辅,渊穆自然。

2.直曲结合,遒劲沉着。《郙阁颂》的线条多“平直”朴实,沉着痛快,方折圆转兼备。不过,在平直的线条为主的情况下,也结合一些提按调笔。如笔画中“一波三折”以及转折处一笔带过的现象较为明显。两者相互并存,一些短而粗的笔画,再加之自然与人为的残损,笔画内有细微变化。

(二)《郙阁颂》的结构布局也颇有特色,可概括为以下几点:

1.方正匀称,古朴自然。此碑体态略取横势,字形以扁平为主,风貌古朴。个别字因笔画繁简不一而产生较长较扁体态,整体布局,起着协调变化的作用,打破过于方正整齐局势。

2.外形整齐,字内揖让。字内各组成部分之间形成和谐关系,讲究揖让,相互依存,于平淡中见奇。

3.空间对比强烈。由字内线条轻重不一构成对比强烈的空间分割变化,拙趣自生,如“间”左右对称,“为”上紧下松,“凿”上松下紧,“汉”左疏右密,“勲”左密右疏等,体现了“密不容针,疏可走马”的艺术手法。

五、《西狭颂》与《郙阁颂》的比较

《西狭颂》与《郙阁颂》的载体同是山壁石崖,几乎同在秦岭地域之内,撰文书丹者同姓同族。《西狭颂》早于《郙阁颂》几个月,歌颂李翕于两处修路设桥之事。

清杨守敬《平碑记》云:“篆书体多长,此额独扁,亦一格也。碑阴(《张迁》)尤明晰,而其用笔已开魏晋风气,此源始于《西狭颂》,流为‘黄初三碑’(《上尊号奏》、《受禅表》、《孔羡碑》)三折刀头,再变为北魏真书《始平公》等碑。”讲道《西狭颂》用笔对于后世的深远影响。《郙阁颂》用笔方圆兼施,极富变化,且带篆意;行气整穆,章法茂密,古逸浑穆,浑然天成,雄伟壮观。《西狭颂》质朴方折,朴中见秀,是汉碑中方整类碑刻代表作。用笔以方为主兼用圆笔,朴质古拙,多有变化;结字方整挺健,端庄稳重,行气灵动。讲到用笔可以看出,它们都是用方圆结合的笔法。从书法史的发展角度来看,东汉隶书是从秦篆书发展而来,《西狭颂》、《郙阁颂》都产生于从篆书向隶书发展尚未成熟阶段,不是很成熟的隶书作品,那么它们所表现的笔法也就是兼含篆书和隶书的笔法,其共同之处也就是方中带圆,圆中有方。因此桂馥说:“作隶不明篆体,则不能知变通之意;不多见碑版,则不能知其增减假借之意;隶之初变乎篆也,尚近于篆,既而一变再变,若耳孙之于鼻祖矣。”[7]因为有“祖孙”继承关系,所以可从《西狭颂》与《郙阁颂》中的字形结构来看承变异同。

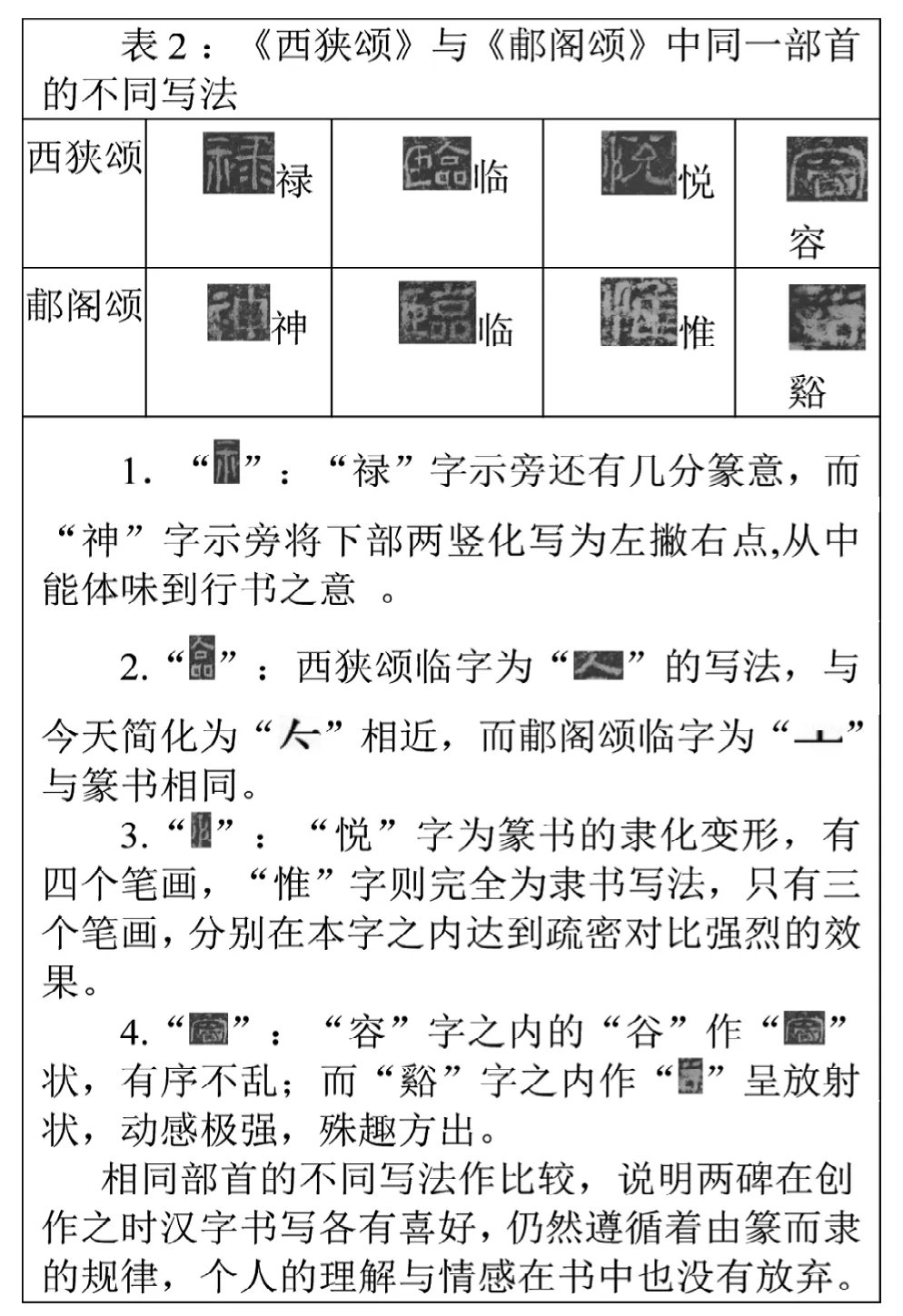

一些字于“二颂”中如出一辙,如“阿”、“是”等字,一些偏旁部首也相同,如二颂中“是”字的“日”,“伯”字的“亻”,“危”字的字头,“经”字的“糸”等。

《郙阁颂》与《西狭颂》也有很多的不同之处,如“言”字旁,《郙》中“言”第一笔作点,三横参差不齐,《西》中“言”将点横写,形成四短横缩小差别;“爱”字写法篆书化犹异;“惟”字竖心旁《郙》中是隶书的写法,而《西》中是篆书的写法。这些异同之处仔细研究能为我们的学习研究提供有价值的探索,无论是文字学还是书法艺术。在此不一一比对。(见表二、三)

六、结论

《西狭颂》、《郙阁颂》比较,共同特点:互用方圆,方圆结合,书风古朴而浑厚。“二颂”上承篆书下启晋魏楷隶,为汉字书法艺术的发展提供了历史发展细节,方便后世学习研究。其产生条件极为相似,同为纪念李翕而刻,同一个人撰文,同为摩崖,同一地域,前后相隔不到一年。本文对“二颂”梳理比较,学隶须通篆,方知通变之法。对风格独特的碑刻作同时期同地域同人文对比,甚至不同时期不同地域对比,能深入认识内在变化发展的原因,把握其规律。“二颂”对隶书发展与书法繁荣有着巨大推动作用,是中国书法史上不可或缺的隶书佳作。

?

?

?

?

?

?

?

参考文献:

[1]徐无闻.篆隶书法简论[A].徐无闻论文集[C].北京:文物出版社,2003.258.

[2]冀亚平.西狭颂(国家图书馆善本特藏部藏梁启超旧藏碑帖)[M].杭州:浙江古籍出版社,2006.51.

[3]清·杨守敬.学书迩言[A].崔尔平点校.历代书法论文选续编[C].上海:上海书画出版社,1993.715.

[4]康有为.广艺舟双楫[A].历代书法论文选[C].上海:上海书画出版社,1979.795.

[5]康有为.广艺舟双楫·本汉[A].历代书法论文选[C].上海:上海书画出版社,1979.797,795.

[6](清)方若原著,王壮弘增补.增补校碑随笔[M].上海:上海书画出版社,1981.104,105.

[7]徐无闻.甲金篆隶大字典·序[Z].成都:四川辞书出版社,1991.4.

(责任编辑:徐国红)

A Comparative Study of Ode to Xi Xia and Ode to Fu Ge

LI Bo-cheng

(School of Art, Zunyi Normal College, Zunyi 563002, China)

Abstract:The development of seal character produces a far-reaching influence on Chinese character and calligraphy. The Han Dynasty an important dynasty in the history of calligraphy, is a watershed of ancient and present calligraphy as well as the times when the cal ligraphic art split into five branches. The calligraphic relics extant like tablet inscriptions, letters, silk words, etc. provide materials fo sorting out and looking at calligraphy, a prerequisite for knowing the inner relationship between character and calligraphic art, providing some evidences for developing calligraphic art. Ode to Xi Xia and Ode to Fu Ge were produced in Han Dynasty, and their discrepancie reflect the successive relationship between seal character and official script, which is featured by confusion and variety between the two kinds of handwriting as well as mutual borrowing.

Key words:Ode to Xi Xia; Ode to Fu Ge; mutual borrowing; simplicity and vigour ,-rs

作者简介:李泊城,男,四川广元人,遵义师范学院美术学院讲师。研究方向:书法学。

收稿日期:2015-07-12

中图分类号:J292

文献标识码:A

文章编号:1009-3583(2015)-0159-06