人生难得一知音

杨浅唱

有人说,是傅雷发现黄宾虹。这话对了一半。准确地讲,黄宾虹同样也发现了傅雷。

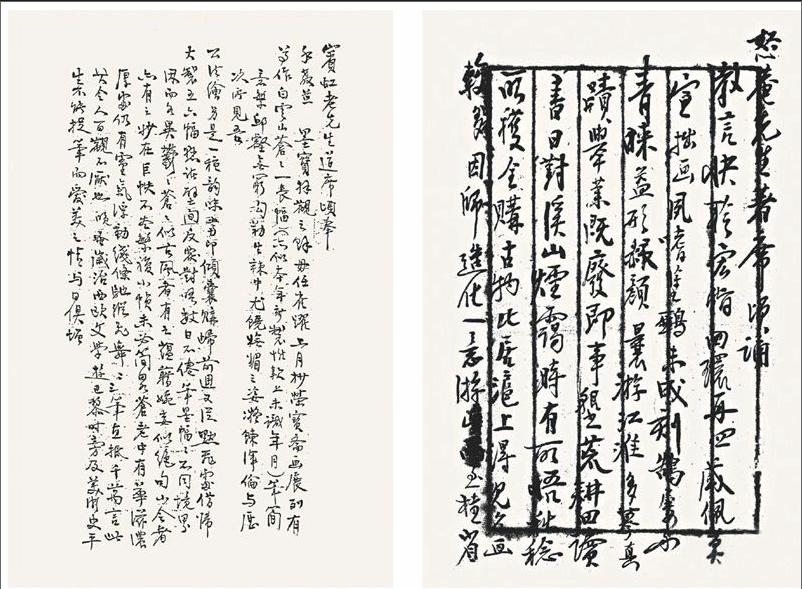

黄宾虹、傅雷的交谊始于1935年刘海粟的上海家中。那年,他们一个72岁、一个27岁,整整45岁的年龄差距并没有妨碍他们一见倾心并成为知己。之后的岁月中,虽有会面,却只是寥寥数次、匆匆数日而已。而他们的忘年交谊,都体现在100多封论述艺术的书信里。

他们的书信往来开始于1943年的一个偶然:傅雷无意间看到了黄宾虹寄给表姐顾飞的信和画。而这偶然中,似乎又存在着必然。

要知道,那时的傅雷,欧游归国,名满天下,拥有着改变当时腐朽画坛的决心和抱负:“艺术应当预言,应当暗示。但预言什么?暗示什么?此刻还谈不到。现代的中国艺术家先把自己在‘人类的热情的洪炉中磨练过后,把东西两种艺术的理论有一番深切的认识之后,再来说往左或往右去,决不太迟。在此刻,在这企待的期间,总而言之En attendant,我再说一遍:往何处去?往深处去!”

而出身于传统的黄宾虹,在接受了文艺新思潮的洗礼后,也认识到东西两种文化的共通之处:“中画与西画,若造极诣,其理相同。中国画家和西洋画家至于相互非诋,皆盖未能达其最高峰。并推之世间之理,九流百家之道,纷纭错杂,然考核其真谛,莫不殊途同归。”

二人所写,时隔三年,却异曲同工。难怪在傅雷的第一封通信中这样写到:“获悉先生论画高见,尤为心折,不独吾国古法赖以复光,即西洋近代画理亦可互相参证,不爽毫厘。所恨举世滔滔,乏人理会,更遑论见诸实行矣。”而接到信后的黄宾虹如获知音,“回环再四”。从此,傅雷与黄宾虹二人的书信往来便一发而不可收拾。

在12年的书信画作往来中,傅雷总是能领会黄宾虹的每一次画风变革,指出其中的妙处,并给予由衷地赞叹:“年来蒙先生不弃,得以纵览大作数百余幅,遒劲者有之,富丽者有之,平淡者亦有之,而笔墨精神,初无二致,画面之变化,要亦为心境情致时有变易之表现耳。”

然而,傅雷对黄宾虹个别作品的不同见解,也会在信中直言不讳:“偶有见布局有过实者,或层次略欠分明者,谅是目力障碍或工作过多,未及觉察所致,因承下问,用敢直陈。”

在“壬辰之变”后,傅雷更是在黄宾虹的画中,看到了中西方艺术的相似之处:“去尽华彩而不失柔和滋润,笔触恣肆而景色分明,尤非大手笔不办。此种画品原为吾国百年传统,元代以后,惟明代隐逸之士一脉相传。但在泰西,至近八十年方始悟到,故前函所言‘立体、‘野兽二派在外形上大似吾公近作,以言精神,犹逊一筹。”

而黄宾虹在写给傅雷的信中,则更多地向傅雷倾诉自己从理论到实践的心得体会:“拙笔所存旧作以法北宋为多,黝黑而繁;近习欧画者颇多喜之。然中国画仍当以元人为极则。惟明人太刚,清代太柔,皆因未从北宋筑基也。此后有纯用线条之拙笔一种,当奉教。窃以为可成个面目或在此,尚未敢言。多收藏古画者亦可。将来可寄上拙画,请甄别与人,择其优劣,祈删出;间或可观者,如合尊意即留之;或有同好,不必较及锱铢耳。”

对傅雷的感情,黄宾虹也在信中直抒胸臆:“今以拙笔,幸得大雅品题,知己之感,为古人所难,而逼人倖邀之。非特私心窃喜,直可为中国艺事大有发展之庆也……”

而在傅雷和黄宾虹的交谊中,最突出的一件事,便是在1943年黄宾虹80大寿时,以傅雷为首的上海友人为黄宾虹举办的“八秩纪念书画展”。当时,黄宾虹困居北京,画展则开在上海。画展中100余件书画作品都是黄宾虹从北京寄来的近年之作。在此期间,黄宾虹还多次致信傅雷交流办展事宜。

画展之事,令黄宾虹十分感动,也由此与傅雷的感情更深了一步。

从1935年初识,到1955年黄宾虹离世,20年的交谊,黄宾虹与傅雷从相遇到相知,两地间隔,年龄差距,却因为二人种种的不同,反而增进了二人的情谊。这种日久而增进的感情,在艺术界着实不易。

在傅雷晚年致刘抗的信中,我们可以看到黄宾虹在他心目中的地位:“以我数十年看画的水平来说,近代各家除白石、宾虹二公外,余者皆欺世盗名。而白石嫌读书太少,接触传统不够,宾虹则广收博取,不宗一家一派,浸淫唐宋,集历代各家精华之大成,而构成自己面目……我认为在综合前人方面,石涛之后,宾翁一人而已。”

“六亲不认”的傅雷面对多如过江之鲫的近代画家中,只选了两个,而将最高的荣誉给予了其中的一位、自己的忘年之交—黄宾虹。可以这样说,黄宾虹与傅雷二十多年的交往中,艺术、道义、友情是彼此永恒的话题,而这些,则是我们后世弥久弥深取之不尽的宝山。