早期免疫微生态肠内营养治疗重症急性胰腺炎的疗效分析

作者单位:610021 成都,解放军452医院营养科(彭婷婷,李 硕,冯怀志,陈 琼,李春瑶,刘 颖,张 意,王薇薇),消化内分泌科(黄茂涛)

彭婷婷,李 硕,冯怀志,黄茂涛,陈 琼,李春瑶,刘 颖,张 意,王薇薇

早期免疫微生态肠内营养治疗重症急性胰腺炎的疗效分析

作者单位:610021 成都,解放军452医院营养科(彭婷婷,李硕,冯怀志,陈琼,李春瑶,刘颖,张意,王薇薇),消化内分泌科(黄茂涛)

彭婷婷,李硕,冯怀志,黄茂涛,陈琼,李春瑶,刘颖,张意,王薇薇

[摘要]目的分析早期免疫微生态肠内营养治疗对重症急性胰腺炎(SAP)患者的疗效。方法选取55例SAP患者,随机分为两组,对照组使用标准肠内营养治疗方案,实验组使用免疫微生态组件强化的标准肠内营养治疗方案。肠内营养治疗前1 d和治疗后第5、10 d,分别检测患者血清白蛋白(ALB)、前白蛋白(PA)、白细胞总数(WBC)、C-反应蛋白(CRP)、血清淀粉酶(AMY)、血清脂肪酶(LIP),比较两组间治疗前后上述指标的变化;比较两组内治疗前后ALB、PA水平;对两组患者肠内营养耐受性、肠内营养制剂由要素型过渡至全整蛋白型的时间、肠内营养能量加至全量的时间、住院天数进行比较。结果两组间比较,在治疗第5、10 d,实验组WBC、CRP均低于对照组(P<0.05),而两组间ALB、PA、AMY、LIP无明显差异(P>0.05);两组内自身比较,治疗后ALB、PA比治疗前显著提高(P<0.05);在肠内营养耐受性、肠内营养制剂由要素型过渡至全整蛋白型的时间、肠内营养能量加至全量的时间、住院天数上比较,实验组均优于对照组(P<0.05)。结论对SAP患者早期实施合理的免疫微生态肠内营养治疗,能较好地改善SAP患者的肠道耐受性,满足其营养及代谢支持需要,降低感染,缩短住院时间。

[关键词]胰腺炎;免疫微生态制剂;肠内营养;耐受性

随着对营养支持认识的深入,重症急性胰腺炎(SAP)患者应该尽早开始肠内营养支持已成为共识。但在SAP病程的早期,由于严重的应激和炎症反应导致机体血流动力学的紊乱,肠道缺血、缺氧、不同程度水肿和麻痹,肠道通透性增加,此时行肠内营养支持,不仅难于消化吸收,反而加重肠道损害,增加肠道细菌和毒素的移位,且患者会发生严重的腹胀而难以耐受[1]。SAP患者要尽早顺利地进行肠内营养,如何改善肠道耐受性是一个问题。近年来,国外医学界提出一种新的临床营养学概念,称为生态免疫营养学[2]。免疫微生态营养制剂由微生态营养制剂和免疫营养素复合而成,能起到保护肠道黏膜屏障,维持正常肠道菌群平衡,促进胃肠道蠕动,调节消化功能,减少并发症及感染的作用。本研究通过对SAP患者应用免疫微生态营养制剂,观察其在改善营养状况、降低感染率、提高肠内营养耐受性方面的疗效。

1资料与方法

1.1病例资料选取2012年6月~2014年6月我院收治的55例SAP患者,其中男40例,女15例;年龄30~63(44.43±8.73)岁。患者或其监护人对本研究均知情同意,并签署知情同意书;本研究符合医学伦理学有关标准并获得医院医学伦理委员会的批准。按患者入院顺序编号,随机分为实验组27例,其中男19例,女8例,平均年龄(41.16±9.02)岁;对照组28例,其中男21例,女7例,平均年龄(40.07±8.92)岁。两组的急性生理学及慢性健康状况评分Ⅱ(APACHEⅡ)分别为12.56±4.94和12.78±5.12,两组的性别、年龄和病情严重程度无统计学差异(P>0.05)。

1.2材料与设备

1.2.1材料整蛋白型肠内营养制剂:肠内营养乳剂(瑞素,华瑞制药有限公司,国药准字H200020583)以整蛋白为氮源,不含膳食纤维,能量密度1 kCal/ml。要素型肠内营养制剂:立适康短肽型[西安立邦临床营养有限公司,陕卫食证字(2009)第610112-4号]以短肽为氮源。免疫微生态组件:谷氨酰胺粉剂[西安立邦临床营养有限公司,陕卫食证字(2009)第610112-4号]、益生菌[中食月太(北京)健康科技有限公司]、水溶性膳食纤维[广州绿趣营养品有限公司,粤卫食证字(2009)第5281A00200号]。

1.2.2设备人体成分分析仪(InBody S10),由韩国Biospace公司生产,用于基础能量消耗(BEE)的测定,采用直接节段多频率生物电阻抗测量法(DSM-BIA法)。测量条件:空腹12~15 h,环境安静舒适,温度18~25 ℃,清醒和静卧状态。

1.3方法两组均于血流动力学、心肺功能基本稳定的情况下,在内镜下安置鼻空肠管,空肠管远端位于Treitz韧带下方30 cm。由我院临床营养科营养师制定并实施空肠营养方案。肠内营养治疗前,给予两组5%葡萄糖生理盐水250 ml/d,以20~30 ml/h的速率匀速泵注1~2 d,无不良反应后开始进行肠内营养。对照组营养支持方案:使用标准肠内营养治疗方案,即将要素型肠内营养制剂配制成能量密度为0.5~1 kCal/ml的溶液,行连续的空肠营养,待患者无腹胀、腹泻等不良反应后,过渡为整蛋白型肠内营养乳剂(TP)。实验组营养支持方案:在对照组营养支持方案的基础上,增加氨酰胺粉剂[0.5 g/(kg·d)]、益生菌(300亿单位/d)和水溶性膳食纤维(10 g/1000 kCal)复合的免疫微生态组件。两组能量供给量标准:日供给能量=BEE×活动系数×体温系数×应激系数。肠内营养第1 d给予患者能量需要量的1/4,以后根据患者耐受性逐步加至全量[3]。输注速度:通过肠内营养输液泵调节输注速度,由20~30 ml/h逐步提高到70~80 ml/h。输注温度:以恒温加温器进行加温,温度维持在37 ℃左右。患者症状缓解、生化指标正常后拔管,开始经口进食。

1.4观察指标肠内营养治疗前1 d和治疗后第5、10 d,分别检测患者血清白蛋白(ALB)、前白蛋白(PA)、白细胞总数(WBC)、C-反应蛋白(CRP)、血清淀粉酶(AMY)、血清脂肪酶(LIP)水平。检测方法:采用溴甲酚绿法测定ALB[试剂盒由贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司提供];采用免疫浊度法测定PA(试剂盒由宁波瑞源生物科技有限公司提供);采用显微镜计数法测定WBC;采用免疫比浊法测定CRP(试剂盒由四川省新成生物科技有限责任公司提供);采用Gal-G2-α-CNP法测定AMY(试剂盒由四川省新成生物科技有限责任公司提供);采用甲基试卤灵底物法测定LIP(试剂盒由北京利德曼生化股份有限公司提供)。

观察记录患者肠内营养耐受性、肠内营养制剂由要素型过渡至全整蛋白型的时间、肠内营养能量加至全量的时间、住院时间。肠内营养耐受性良好的判断标准:患者肠内营养治疗过程中未现腹胀、腹泻、呕吐、反流等胃肠道并发症。

2结果

2.1两组生化指标的比较两组间比较,在治疗第5、10 d,实验组WBC、CRP均低于对照组(P<0.05),而两组间ALB、PA、AMY、LIP无明显差异(P>0.05);两组内自身比较,治疗后ALB、PA比治疗前显著提高(P<0.05)。见表1。

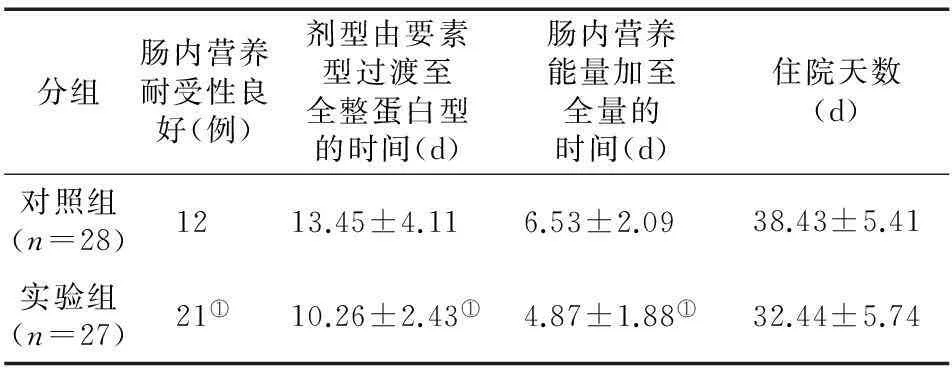

2.2两组治疗结果比较在肠内营养耐受性、肠内营养制剂由要素型过渡至全整蛋白型的时间、肠内营养能量加至全量的时间、住院天数上比较,实验组均优于对照组(P<0.05,表2)。

表2 两组治疗结果的比较

注:与对照组比较,①P<0.05

3讨论

本研究采用的免疫微生态肠内营养方案是在标准肠内营养基础上,强化免疫营养素(谷氨酰胺)及微生态营养素(水溶性膳食纤维、益生菌)。关于强化谷氨酰胺和益生菌的免疫微生态肠内营养有见报道,但未涉及谷氨酰胺、水溶性膳食纤维、益生菌三者联合强化方案的相关研究。谷氨酰胺是近年来研究较多的一种免疫营养素,创伤、感染后的高分解状态使谷氨酰胺不足,与严重程度成正比,谷氨酰胺不足导致肌肉蛋白质-能量营养不良、肠黏膜和免疫细胞饥饿,肠黏膜屏障破坏,免疫细胞和免疫球蛋白合成受损,出现细菌移位[4]。益生菌具有定植、排他及繁殖性,可显著限制致病性的肠道微生物与肠黏膜上皮接触、黏附或定植,有助于排出及杀灭病原微生物[5],且能起到促进消化的作用。水溶性膳食纤维可选择性地刺激肠道某些益生菌的生长,起到平衡肠道微生态的作用,在肠道内能被益生菌发酵产生短链脂肪酸(SCFA)。SCFA能为肠黏膜上皮细胞供能,增加肠道血供,维持肠黏膜的完整性,提高肠道耐受性。

表1 营养支持前后两组实验室检测指标的比较

注:与本组治疗前1 d比较,①P<0.05;与同时间对照组比较,②P<0.05

本研究发现,肠内营养治疗后,两组间ALB、PA比较差异无统计学意义(P>0.05),提示两组肠内营养治疗方案在改善患者营养状况上无明显差异,但两组患者肠内营养治疗后ALB、PA水平与治疗前相比均显著升高,说明早期肠内营养治疗能满足重症急性胰腺炎患者的营养需求,并维持其营养代谢。

研究结果显示,在治疗后第5、10 d,实验组的WBC、CRP均优于对照组(P<0.05),且肠内营养耐受性、肠内营养制剂由要素型过渡至全整蛋白型的时间、肠内营养能量加至全量的时间、住院时间也均优于对照组(P<0.05),提示免疫微生态肠内营养组件强化的肠内营养治疗可降低感染风险,提高患者肠内营养耐受性。实验组强化免疫微生态组件,正是利用谷氨酰胺、益生菌、膳食纤维协同作用,避免细菌移位,降低感染风险,促进患者肠道功能恢复,缩短肠内营养达到全量的时间及SAP患者住院时间。

综上所述,对重症急性胰腺炎患者早期实施合理的免疫微生态肠内营养治疗,能较好地改善重症急性胰腺炎患者的肠道耐受性,满足其营养及代谢支持的需要,减少胃肠道并发症,降低感染风险,缩短住院时间,有利于患者早日康复。

【参考文献】

[1]李静.早期肠内营养在重症急性胰腺炎综合治疗中的作用[J].中华临床医师杂志,2011,5(2):589-590.

[2]Bengmark S.Ecoimm unonutrition:a challenge for the third millen-nium[J].Nutrition,1998,14(7/8):563-572.

[3]中华医学会.临床技术操作规范肠外与肠内营养学分册[M].北京:人民军医出版社,2008:49-55.

[4]吕宾.肠黏膜屏障与肠功能障碍[J].现代消化及介入诊疗,2013,18(4):232-234.

[5]徐辉,蔡东联.微生态制剂及其临床应用进展[M].北京:中华医学电子音像出版社,2012:185-190.

(收稿日期:2014-12-08)

文章编号1004-0188(2015)02-0180-03

doi:10.3969/j.issn.1004-0188.2015.02.026

中图分类号R 657.51

文献标识码A