试论“印太时代”及中国的战略应对*

陈邦瑜 韦 红◎

试论“印太时代”及中国的战略应对*

陈邦瑜 韦 红**◎

近年来,“印太”概念成为亚太政治经济领域的热门词汇,多国官员也频繁提及“印太”战略构想,催生了学术界对“印太时代”概念的热议。人类社会历经了“印—西太平洋时代”与“地中海时代”并存时期后,又经历过大西洋时代进入太平洋时代(亚太时代)。时代变迁和文明迁移的根本动力在于政治经济实力和国际政治地位的变化。按照这一规律,“印太时代”实现的一种途径是印度洋地区在政治、经济和地区影响力方面超越大东亚地区,成为未来国际社会互动的中心区域;另一途径则是大东亚地区与印度洋地区实现高度融合,传统的亚太地区延伸至印度洋区域,并实现整体崛起。鉴于印度洋地区经济的相对滞后和地区影响力的相对弱小,在较长时间内印度洋地区很难超越大东亚地区,所以实现“印太时代”必须依赖印度洋地区与大东亚地区的高度融合。为此,中国应加强与“印太”地区次区域国家的友好合作,推进“一带一路”、“亚洲命运共同体”等一系列战略的实施,促进“印太”地区的融合,推动“印太时代”的到来。

“印太时代” 中国 “一带一路” 战略

“印太”或“印太亚洲”,是“印度洋—太平洋”的缩写,最初是作为一个海洋生物地理的概念而出现的,包括印度洋的热带水域、西太平洋和中太平洋以及连接上述水域的印度尼西亚海域,不包括太平洋和印度洋的温带和极地区域、东太平洋热带区域及美洲的太平洋海岸。地理上“印太”概念的范围有广义和狭义之分,狭义的“印太”概念地理上指从西伯利亚东部边缘地带向南延伸,经日本、朝鲜半岛、中国大陆与台湾地区和东南亚,一直延伸至大洋洲和印度,但不包括印度以西的印度洋地区,*Michael Auslin, “Security In The Indo-Pacific Commons: Toward a Regional Strategy”, A Report of the American Enterprise Institute, December 2010, p, 7. http://www.aei.org/doclib/AuslinReportWedDec152010.pdf即狭义的亚太地区加东印度洋地区。广义的“印太”概念地理上有两种界定:第一种是从西太平洋到西印度洋的区域,范围远至非洲东海岸,*Lisa Curtis, Walter Lohman and Rory Medcalf etal., “Shared Goals, Converging Interests: A Plan for US-Australia-India Cooperation in the Indo-Pacific, Heritage Foundation, November 3rd, 2011, p.1. https://thf_media. s3. amazonaws. com/2011 /pdf/sr99.pdf即狭义的亚太地区加上整个印度洋地区。本文的“印太”概念是基于第二种界定展开论述的:包括美国在内的太平洋东岸地区和整个印度洋地区,*Rory Medcalf, “Australia’s Place in the ‘Asian Century’”, The Diplomat. November 4th, 2012.http://thediplomat.com/2012/11/04/australias-place-in-the-asian-century/即广义的亚太地区加上整个印度洋地区。

在地缘政治领域,“印太”只是偶尔出现于20世纪早期和中期的学术论著中。*Rory Medcalf, “A Term Whose Time Has Come: The Indo-Pacific”, December 4th, 2012. http://thediplomat.com/flashpoints-blog/2012/12/04/a-term-whose-time-has-come-the-indo-pacific/自2010年开始,美国、澳大利亚和印度的政府官员多次提及“印太”概念,日本也称之为“两洋融合”,印尼总统苏西洛将其收录至本国极具适应性的语言词汇中,*Rory Medcalf, “The Indo-Pacific: What’s in a Name? ”, October 10th, 2013. http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name/新加坡也是“印太”概念的支持者之一。*赵青海:《“印太”概念及其对中国的含义》,载《现代国际关系》,2013年第7期,第19页。经过分析人士的热议,“印太”概念逐渐与“战略”一词紧密联系,甚至形成“印太”战略设计的说法。*吴兆礼:《“印太”的缘起与多国战略博弈》,载《太平洋学报》,2014年第1期,第34页。澳大利亚洛伊国际政策研究所国际安全项目主管罗里·梅德卡夫(Rory Medcalf)认为,“印太时代”已隐约可见,*Rory Medcalf, “The Era of the Indo-Pacific”, The Indian Express, October 16th, 2012. http://www.indianexpress.com/news/the-era-of-the-indo-pacific/1017130/并日益得到国际社会的认可。*Rory Medcaf, “Australia’s Place in the ‘Asian Century’”.普里亚·查科(Priya Chacko)也认为,一个新的“印太时代”可能即将来临。*Privy Chacko, “Three Countries, One Center of Gravity”, The Hindu, December 12th, 2012. http://www. thehindu. com/opin-ion/op-ed/ three-countries-one-centre-of-gravity/artic1e4188788. ece有学者还认为,我们生活在一个新的“印太时代”,这开创了一个完全陌生的世界。*Michael Wesley, “Irresistible Rise of the Indo-Pacific”, The Australian, May 4th, 2011. http://www. theaustralian. com. au/arts/books/irresistible-rise-of-the-indo-pacific/story-e6frg8nf-1226047014015甚至还有学者认为,传统的“亚太时代”已经终结,世界已经进入了“印太时代”。*Rory Medcaf, “Unselfish Giants? Understanding China and India as Security Providers”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 66. Issue 5, 2012, p.13.国内现有的研究成果对“印太”概念及其缘起做了详实的剖析,也对多国的“印太”战略、“印太”概念本身对中国及亚太地区的地缘政治、地缘经济的影响做过论述,但没有专门论述“印太时代”的研究。本文将立足“时代”变迁与文化的迁移,探索“印太时代”到来的可能性途径,并阐述“印太时代”概念下中国的战略应对。

一、“时代”变迁与文明的迁移

对于那些曾经在历史上闪耀过光芒的国家和人物,人们总会在其名后冠以“时代”去称呼,以纪念一段历史或一种文明特征。与“古希腊时代”、“拿破仑时代”和后冷战时代类似,美国前总统西奥多·罗斯福早在1903年就说过这样一句话,“地中海时代,随着美洲的发现结束了,大西洋时代正处于开发的顶峰。”这句话说明了近代西方人对古印度文明和华夏文明等东方文化的忽视。传统意义上讲,国际社会只有进入了近代,东西方逐渐融合,世界逐渐成为一个体系,主权国家成为国际社会的基本行为体之后,世界才进入真正意义上的又一个时代。如果说在美洲大陆被发现以前存在“地中海”时代,那么在新航路开辟、资本主义社会制度确立、东方文明逐渐衰落的19世界中叶之前,“印—西太平洋时代”与“地中海时代”几乎共存于世界体系中,两个时代的文明随着世界政治经济秩序的发展慢慢迁移,最终又导致新时代的出现。

(一) “印—西太平洋时代”与“地中海时代”的共存

人类最早的奴隶制国家古巴比伦王国产生于大约公元前3500年的印度洋区域的两河流域(底格里斯河和幼发拉底河之间的美索不达米亚平原)。王国在苏美尔人创造的先进文化基础上创造了古巴比伦文明,对两河流域的文化发展影响深远。*《古巴比伦文明》,好搜百科,2015年3月31日,http://baike.so.com/doc/5582995.html古印度文明可追溯到公元前3000年至公元前1750年的哈拉比文化;哈拉比文化在建筑、文字、陶艺、青铜等方面有着很深的造诣,对后世印度文明的发展有深远意义。公元4世纪,印度笈多王朝统一了恒河流域的北印度地区,并与后面众多王朝一起创造了长达1500多年的辉煌的印度文明。*《古印度文明》,好搜百科,2015年3月31日,http://baike.so.com/doc/5582995.html水资源和海洋资源孕育了文化,帮助人类得以繁衍生息。印度洋区域的两河流域、印度河恒河流域培育了古巴比伦和古印度两大历史文明。在西太平洋的黄河和长江流域,华夏文明正扎根繁衍,为世界文明创造了不同的奇迹。华夏族在六千多年的繁衍中形成了以儒家灵魂为精髓、佛道文化为支撑、博大精深的中华文明。由于地理条件的限制,古巴比伦文明、古印度文明和中华文明始终自成一体,统称为“印—西太平洋”文明,古东方处于“印—西太平洋时代”。*何芳川:《关于地中海时代—大西洋时代—太平洋时代的提法》,载《哲学动态》,1995年第9期,第35-36页。在地中海沿岸,公元前2000年前后,发祥于爱琴海的克里特岛文化和其后来移至希腊半岛而产生的迈锡尼文明,统称为爱琴文明。爱琴文明历时约800年,它是古代希腊文明的开端。公元前800年至公元前146年,在地中海的东北部(今巴尔干半岛南部、小亚细亚半岛西岸和爱琴海中的许多小岛)产生了光辉灿烂的希腊文化,其在哲学思想、历史、建筑、科学、文学、戏剧、雕塑等诸多领域对后世产生深远影响。这一文明遗产在古希腊灭亡后,被古罗马人延续下去,从而成为整个西方文明的精神源泉。*《古巴比伦文明》,好搜百科,2015年3月31日,http://baike.so.com/doc/5582995.html爱琴文明和古希腊文明合称为“地中海”文明,古欧洲处于“地中海时代”。

关于“地中海”文明中爱琴文明和希腊文明是否源自于“印—西太平洋”文明范畴内的印度文明和中华文明的对外传播的产物,有学者说:“发祥于美索不达米亚地区及两河流域的文明先是在埃及、土耳其一带结出硕果”*王逸舟:《论“太平洋”时代》,载《太平洋学报》,1994年第 1期,第8页。,东西方两种不同文明没有必然的因果关系。由于近代印度和中国的日益没落,古希腊文明经过古罗马人在漫长中世纪的改造后,成长为当时的新兴文明。从资本主义在欧洲的萌芽开始,世界文明的重心开始转到欧洲,虽然世界体系依然存在“印—西太平洋时代”与“地中海时代”共存,但在“地中海”文明内部孕育的资本主义逐渐侵蚀了固步自封的“印—西太平洋”文明。1840年后,中国开始沦为半殖民半封建社会,1849年印度沦为英国殖民地,“印—西太平洋”文明在资本主义全球扩展中不再显示出原本强大的生命力,两种时代的共存走向历史的终结,“地中海时代”也逐渐演变为“大西洋时代”。

(二)文明重心迁移与时代特征的关系

文明的迁移首先在资本主义迅速发展的意大利出现,然后转移到主导新航路开辟的葡萄牙和西班牙。17世纪前后,文明重心又传到有“海上马车夫”之称的荷兰,使荷兰文化兴盛一时。后来,文明的重心又转向路易十四时期强大的法国,使法国启蒙运动思想对全欧资产阶级革命产生了重大深远的影响。英法“七年战争”后,法国战败,英国确立了海上霸权,一跃成为欧洲头号强国,文明重心再度西进,“日不落帝国”在世界的霸主地位开始确立。20世纪初,随着英美世界霸主地位的更替,世界文明的重心移至大西洋另一岸的美国。1894年美国工业生产总值已跃居第一位,美国的霸主地位至今已持续了近一个多世纪。20世纪后半期开始,随着美洲大陆发展重心由东向西迁移,美国开启“亚洲时期”以及西太平洋大陆的迅速崛起,“大西洋时代”逐渐走向终结。与此同时,“印-西太平洋”文明的复兴也隐约可见。

分析时代和文明演进的逻辑,笔者发现:第一,时代概念的地缘界限是随着区域政治经济的发展而显现的,是根据文明重心所处的区域位置而界定的。例如,当西欧处于世界政治经济的中心地位时,文明的重心并未朝向美国转移,“大西洋时代”表现为“地中海时代”;美国的出现和崛起,“地中海时代”走向终结,被“大西洋时代”所替代。第二,由于地理条件和交通工具的限制,在海洋交通明显优于陆路交通工具时,由于东方中央王国的海禁封闭,文明会在不自觉中选择向西方的经济发达的国家转移。第三,国家的政治经济实力对文明重心的转移起到至关重要的作用,文明的衰落反映了一国的实力的衰落,文明的复兴也标志着一国的复兴。因此,新时代的确立必须以其所立足的中心区域的政治经济和文化全面发展为基础,并对世界其他区域具有强有力的影响力和感召力。

二、亚太时代

文明的重心转移到美国后,历经二次世界大战的美国成为全球超级大国,尽管新崛起的社会主义大国苏联曾全方位地向其霸主地位发起挑战,但美国始终把持时代发展的方向盘,文明重心如何迁移则预示了时代变迁的轨迹。欧洲的衰败、美国的资本原始积累和领土扩展促进了美国战略重心的由东向西移动,使大西洋和太平洋在美国本土得到连通。第二次世界大战爆发,美国将大批重工业和大量海军投入太平洋地区。冷战时期,美苏争霸的主要战场也由欧洲转向太平洋地区;亚洲经济复苏与迅速发展在不知不觉中开始影响美国的对外贸易;美国政治中的西部势力集团也逐渐发挥重要的作用。这些迹象都印证了时任美国国务卿的基辛格在1979年4月提出的“世界的重点逐渐从大西洋转移到太平洋地区”的论点。*王逸舟:《论“太平洋”时代》,第13页。克林顿总统1993年7月在日本发表演讲时也说道:“我认为,太平洋地区能够并将成为我们美国人民的一个就业、收入、合作、思想和经济增长的巨大来源。”*李长久:《东亚崛起与亚太新世纪》,载《世界发展研究》,总第47期,第12页。20世纪后30年亚洲经济的崛起和欧洲经济的衰败是“亚洲时代”美国的必然选择,“美国的亚洲时代”替代“美国的欧洲时代”是无可争辩的历史事实。由于唯一可以和美国抗衡的苏联的崩溃,东亚经济的迅速崛起,世界发展的重心都已从大西洋转移到了太平洋,国际社会进入“太平洋时代”。

20世纪80年代后,随着大东亚地区的崛起,“亚太时代”概念兴起,并逐渐成为等同于“太平洋时代”概念的普遍认知,也引起了一些争议。反对者说它低估了欧洲政治经济一体化的潜力和欧洲作为一个整体重新称雄世界的实力,而也有赞同者认为其在表述上存在歧义和含糊性。*王逸舟:《论“太平洋”时代》,第7页。“亚太地区”的地理范围有两种划分:广义上,亚太地区包括整个环太平洋东西两岸的国家和地区,即包括太平洋东部的南北美洲、俄罗斯远东地区、大东亚地区和大洋洲的澳新两国等地区;而狭义上指西太平洋地区,即包括俄罗斯远东地区、大东亚地区和大洋洲的澳新两国等地区。笔者认为基于广义地理概念上的“亚太时代”可以等同于太平洋时代,明显突出了大东亚地区的重要性,符合当今世界政治格局,而基于狭义地理概念上的“亚太时代”带有明显的“自我”色彩,忽视了美洲及其他地区的重要性和世界的整体性,不能完整地反映太平洋时代的中心区域特征。

在亚太时代,亚太地区的大东亚地区、俄罗斯、澳新两国及南北美洲区域成为了世界政治经济的中心区域,在国际政治经济格局中的地位超过其他地区,是国际社会互动的核心区域。一方面,冷战后,欧洲走向联盟客观上减小了地区内的各类分歧,国际社会视其为统一体。欧盟在重大国际问题(如科索沃危机)的立场往往和美国保持一致,客观上从属于美国政治集团。由于欧洲不再是美苏争霸的主战场,美国的全球战略重点开始转移至大东亚地区。另一方面,以中国、日本、韩国及“亚洲四小龙”为代表的大东亚地区在政治经济文化上不断崛起,成为亚太地区的中心区域,周边区域难以望其项背。俄罗斯远东地区经济乏力,政治上从属于俄罗斯;大洋洲的澳新两国虽然经济实力不断增长,但受其地理位置和英联邦政策的影响,国际政治影响力受限。以哈萨克斯坦为代表的中亚地区是俄罗斯的传统势力范围,经济发展偏弱且不平衡,阿富汗战争又给该地区的整体发展带来负面影响。在这种国际政治力量的对比下,亚太时代时常也被称为“大东亚时代”。

分析“太平洋时代”或“亚太时代”取代“大西洋时代”,不难发现:当在新崛起的区域出现了具有全球影响力的大国,区域经济实力迅速增长,成为国际社会互动的主要区域,政治稳定、经济繁荣、文化兴盛、对区域外传统大国吸引力强,而传统中心区域处于衰落态势时,新的时代就会到来。因此,新崛起的中心区域的政治经济实力、国际政治地位、地区影响力和文化感召力是衡量新时代到来的标准。

三、 “印太时代”会否到来?

全面衡量“印太时代”能否取代“亚太时代”,需要分析两者的地缘上西部边界是否能实现相互替代或者一体化。地缘概念中“印太时代”的西部边界是以印度为核心的印度洋区域周边,包含南亚、西亚、中东、东北非和澳大利亚等区域,而地缘概念中“亚太时代”的西部边界是以中国为核心的东亚区域,包含中亚、蒙古、朝鲜半岛、日本、东南亚等国家。“印太时代”概念类似于基于广义地理概念上的“亚太时代”,但将“亚太时代”中心区域的西部边界延伸至印度洋区域,使大东亚地区在世界政治中的地位被弱化甚至有被印度洋地区替代的意味。在此理念下,印度洋地区将处于欧亚大陆的中心地位,与太平洋东岸的美洲相连形成新的世界政治格局。这一暗指印度洋地区走向兴盛的“印太时代”概念,除了带有倡导者的情感偏好和乐观预期外,依据源自于印度洋地区经济的不断发展。事实上,“印太时代”的说法对仍在持续发展的大东亚地区充满了排斥性,具有不确定性。“印太”若要成为一个时代,两种途径可以帮助其成为现实:其一,以中印两国为代表的大东亚地区与印度洋地区在政治经济等方面走向高度融合,传统的亚太地区演变为印太地区,并成为国际政治经济的中心;其二,印度洋地区应在以下四个方面对大东亚地区形成替代性的优势。

(一)国际社会互动的主要区域

冷战后,国际政治格局呈现一超多强的发展态势。国际社会互动由军事对峙转向全面合作。大东亚的中国、日本、韩国、东盟等国家和地区不断崛起,美国、俄罗斯、欧盟及绝大部分国家都与大东亚建立多边合作,使其成为国际政治热点地区。中国、日本、韩国是世贸组织、亚太经合组织、“二十国集团”、国际货币基金组织和世界银行的成员国,在国际经济舞台上发挥着举足轻重的作用。中国是亚洲唯一的联合国常任理事国,也是全球第一大贸易国和最大外汇储备国;上海、香港、东京、新加坡、首尔、吉隆坡等已是具有国际影响力的金融城市。随着美国推行亚太再平衡战略,大东亚仍将扮演国际社会互动主要区域的角色。

印度的崛起使地理位置十分重要的印度洋不约而同地引来了广泛关注,国际社会在亚太地区的“棋盘”面临着向西延伸的选择,这是不可否认的事实。在世界八大油气储备中,印度洋地区有波斯湾地区、印尼沿海和大陆架以及澳大利亚西北大陆架等三个,占世界总储量的70%以上。波斯湾地区是世界最大石油产地和供应地,这里己探明石油储量占世界总储量的一半以上,年产量占世界总产量的1/3。波斯湾所产石油经霍尔木兹海峡运往世界各地,素有“石油宝库”之称。中东是世界石油出口量最大的地区,约占世界出口总量的45 %,所产石油75%用于出口。*张文木:《世界地缘政治体系中心区域的大国政治—兼论印度与中国安全合作的战略互补》,载《太平洋学报》,2010年第3期,第42页。印度洋拥有全球65%的战略性原材料储备,……尤其是印度洋的贵金属储量极为丰富,……铁储量也占世界第一位,占世界总储量的1/4。*宋志辉:《美印在印度洋上的博弈对双边关系的制约与推动》,载《南亚研究季刊》,2008年第3期,第23页。印度洋日益重要的战略地位和丰富的资源储备在日益激烈的国际竞争中越来越受到各国的重视与关注,寻求在印度洋区域的海洋权力与权益是美国、澳大利亚、印度等海洋国家的选择,也是对印度洋航道日益依赖的中国、日本、韩国等东亚国家的必然选择。然而,一国实施对外发展战略、获取能源与资源和开展海上防务等政治活动的本质是为了提升本国的综合实力与全球竞争力,最终在国际社会中获得更多的安全保障和国家利益。这种原动力决定了各国不会单纯选择正在崛起的印度洋区域作为战略唯一关注区域,而忽视仍处于发展态势的大东亚,印度洋地区只会成为国际社会互动的区域之一,而不是主要的互动区域。

(二)区域经济发展态势

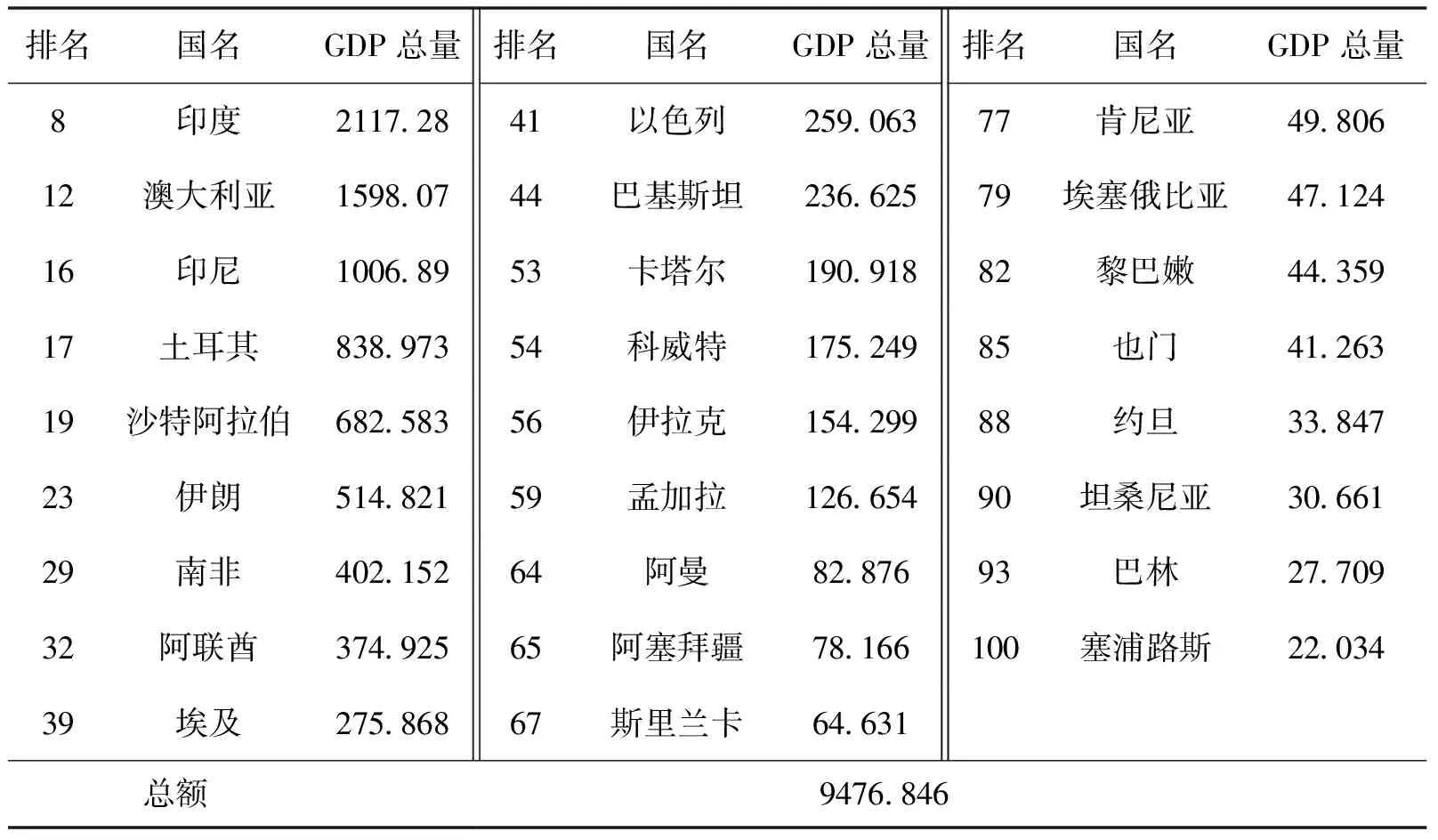

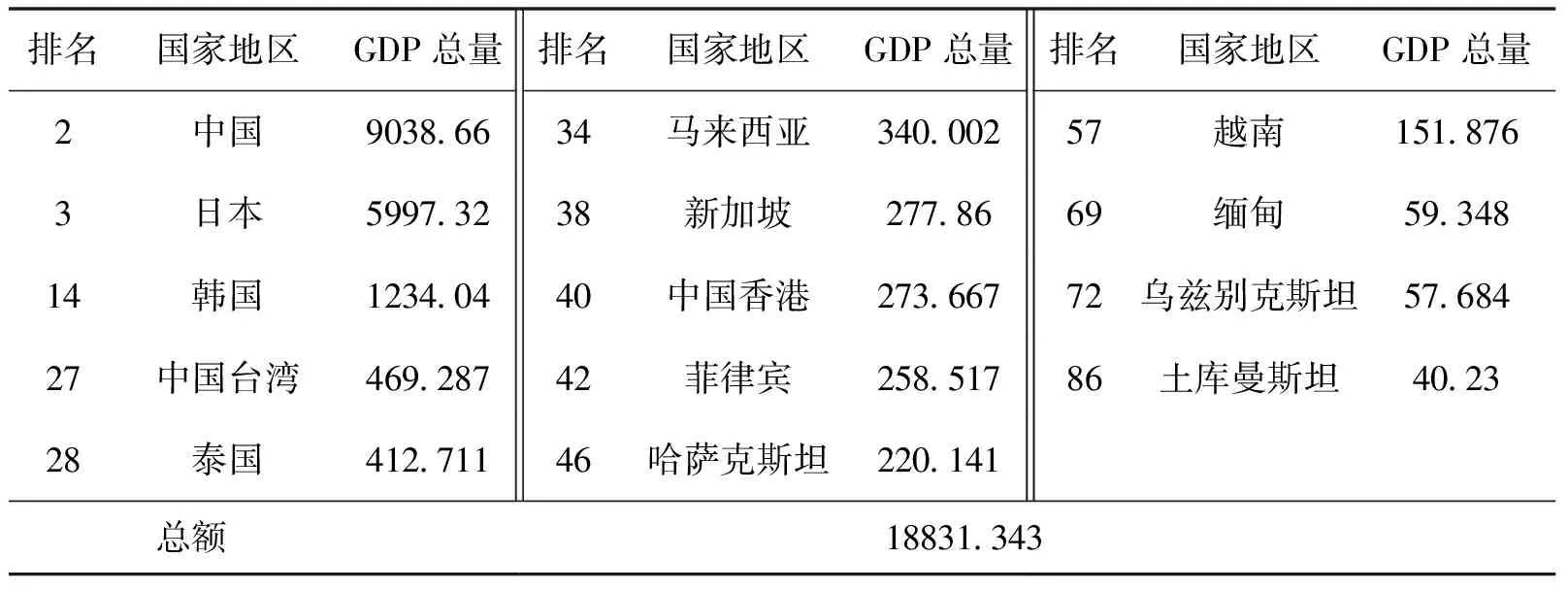

尽管印度洋沿岸新兴经济体迅速崛起,但依然很难取代在亚太区域居于核心地位的大东亚,东亚地区的经济实力与发展活力依然强劲,印度洋地区将会在与大东亚地区经济融合基础上实现相继崛起。从表1与表2可看出:第一,印度洋沿岸多国经济充满活力,发展迅速,有26个国家的GDP总额进入世界100名,而大东亚地区仅11个国家和地区进入(不含中亚3国),东南亚地区还有部分国家经济发展滞后,未能进入前100名。第二,能源富庶的中东地区12国经济的强力助推是印度洋地区经济活跃的重要因素。随着页岩气的利用、新能源的开发以及各国试图弱化对中东能源依赖,该地区是否还能长久保持迅速增长值得怀疑。第三,中国的GDP总量几乎与整个印度洋地区26国总量持平,且中国仍然保持经济快速增长。中国、日本及“四小龙”的经济总量将接近印度洋地区的2倍。花旗金融服务集团于2011年发布研究报告认为,中国将在2020年超越美国,*Knight Frank, Citi Private Bank, “The Wealth Report 2012: A Global Perspective On Prime Property And Wealth”, February 2011. http://www. thewealthreport. net /The Wealth Report-2012.pdf届时中国有可能成为世界头号经济强国,印度洋地区的经济实力在短时间内要超越东亚是很困难的。第四,印度经济总量已居第八位,但其持续发展能力是值得怀疑的。花旗金融集团也曾预言“印度将在2050年超越中国成为世界第一大经济体,2010-2050年印度经济发展速度预计将达到8%,其名义GDP届时将达到86万亿美元,并预测以GDP衡量的全球经济重心将会东移至中国和印度”*Knight Frank, Citi Private Bank, “The Wealth Report 2012: A Global Perspective On Prime Property And Wealth”.;高盛公司也预测“印度在2016年将成为全球经济增长最快的国家之一,增速将达到巴西、俄罗斯、日本和欧洲的三倍以上”。*《高盛称印度GDP增速2016年超中国,达日本欧洲3倍》,参考消息网,2014年12月7日,http://finance.cankaoxiaoxi.com/2014/1207/589536.shtml即使预测有理有据,印度经济能否持续发展“取决于稳定的国内外政治环境”、良好的抗御经济社会危机的能力、可持续发展能力和不断完善的经济改革。印度的农业经济占国民经济比重较大,制造业与服务业发展相对滞后。经过半个多世纪的经济改革,公营企业发展仍步履维艰,国家财政赤字居高不下,经济发展严重失衡。*文富德:《印度经济改革的成绩与问题》,载《南亚研究季刊》,2012年第1期,第92-98页。在面临诸多不确定因素的前提下,预测结果是值得怀疑的。

表1 2013年GDP在世界前100名的印度洋国家 单位:十亿美元

表2 2013年GDP在世界前100名的东亚国家 单位:十亿美元

(三)地区一体化发展水平和潜力

东盟经过40多年的发展,将10个具有不同政治、经济和文化特点的国家纳入到成熟的合作机制中,并拟于2015年建成“东盟共同体”。中日韩自贸区建设、东盟加中日韩、区域全面经济伙伴关系(RECP)等合作机制促进了大东亚地区的内聚力,使其整体地区形象和对外吸引力空前提高。习近平在2015年博鳌亚洲论坛上指出:中国和东盟国家将携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体,东盟和中国、日本、韩国致力于2020年建成东亚经济共同体。我们要积极构建亚洲自由贸易网络,争取在2015年完成中国—东盟自由贸易区升级谈判和区域全面经济伙伴关系协定谈判。在推进亚洲经济一体化的同时,我们要坚持开放的区域主义,协调推进包括亚太经合组织在内的跨区域合作。*习近平:《亚洲新未来:迈向命运共同体—在2015年博鳌亚洲论坛的演讲》,搜狐网,2015年3月28日,http://business.sohu.com/20150328/n410456929.shtml相比之下,印度洋地区是世界上最不安定和冲突最为集中的“破碎地带”,恐怖活动、海盗危机及国家政治不稳威胁着相关国家的海上航行安全,削弱了地区的对外吸引力。国家间地理跨度大,发展不平衡,历史文化、民族种族、宗教信仰等差异性和多元性严重制约印度洋地区的地区主义的发展,影响其对外吸引力和国际影响力。环印度洋地区合作联盟、南亚区域合作联盟等地区组织也因种种原因在整合地区合作方面遇到困境,*朱立:《印度洋区域合作组织与中国的印度洋战略》,载汪戎等主编:《印度洋地区蓝皮书:印度洋地区发展报告(2013)》,社会科学文献出版社,2013年第1版,第214-217页。阿以民族矛盾、印巴纠纷、什叶派和逊尼派的教义分歧等传统和非传统安全问题相互交织,严重削弱了印度洋地区的国际影响力。

(四)地区内文明的融合

“亚太时代”,世界文明的分布在太平洋以东的美洲、欧洲等区域和太平洋以西的亚洲、印度洋区域,各种文明在互相融合与冲突中不断发展。塞谬尔·亨廷顿(Samnel Huntington)在《文明冲突与世界秩序的重建》中确认了六种现代文明(印度教文明、伊斯兰教文明、日本文明、东正教文明、儒家文明和西方文明)和两种可能的候选文明(非洲文明和拉美文明)。*倪世雄等:《当代西方国家关系理论》,上海:复旦大学出版社,2001年7月第一版,第424页。尽管这种划分不能视为绝对精准,但大体上能概括现代世界文明的种类及其分布状况。分布在印度洋区域的主要文明有印度教文明、伊斯兰教文明和东正教文明,在东亚地区的主要文明有日本文明、儒教文明、伊斯兰教文明,其中儒教文明和印度教文明因其强大的历史文化底蕴和复兴潜力,在中国和印度及以外的区域释放了巨大的吸引力和软实力,其他文明也在各自所在的区域不断发展。虽然我们界定这些文明在各自区域的软实力孰强孰弱是一个很复杂的过程,但我们可以通过两个区域的文明的内部联系给地区文明融合带来的影响去进行考量。以伊斯兰教文明为根基的巴基斯坦与以印度教文明为根基的印度已经发生三次战争,并演化成核武对峙状态;伊斯兰教文明内部什叶派和逊尼派在中东的矛盾冲突至今还未得到化解;阿拉伯与以色列之间长期的民族矛盾导致了伊斯兰教与基督教之间在当地难以调和的文化矛盾。相反,中国儒家文明倡导的兼容并包,谦逊仁礼同东亚其他文明能实现和谐共处,促进世界的和谐与发展。儒家文明、伊斯兰教文明和佛教、道教等宗教一同为大东亚地区的历史文化做出了不朽贡献,并能通过和谐共处,共同推动大东亚地区文明的复兴与繁荣。尽管东亚国家间有军事对抗的历史和现有的岛屿和领海主权争议,但大东亚区域内呈现的是政治的和平,文明的和谐共处、开放包容,民间的密切往来,文化发展的勃勃生机。

综上所述,印度洋地区在较长时间内很难对大东亚地区形成替代性优势,“印太时代”的到来需要依赖以中印为代表的大东亚地区和印度洋地区的高度融合,传统的亚太地区延伸至印度洋区域,使其成为国际政治经济的中心。为此,中印两国必须加强互信与合作,推动两国关系发展,带动两个地区的互通和整体崛起,这就要求印度和中国发挥主动的建设性作用推动“印太时代”的到来。

四、 中国的相关战略

“印太”概念是中印共同崛起的反映,“印太时代”则意味着印度洋地区要成为在政治、经济和国际影响力上能与大东亚地区等量齐观的地区。印度虽然是泛亚洲经济的一部分,近年来经济也迅速发展,但无论是从经济总量、发展速度和发展质量,还是从对世界经济的影响方面,都远不及中国。印度的经济总量和对外开放程度与中国的差距也很大。据计算,2014年印度的GDP总额约为2.274万亿美元,*根据上文2013年印度GDP和2014年增长率计算而来;《印度2014年经济增速或达7.4%》,环球网,2015年2月10日,http://finance.huanqiu.com/roll/2015-02/5642124.html占中国GDP总额10.43万亿美元的21.5%。*《2014年中国GDP增7.4% 破10万亿美元》,凤凰网,2015年1月20日,http://finance.ifeng.com/a/20150120/13443615_0.shtml纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)总理上台后,将经济发展作为印度政府的核心任务,大力推行改革,吸引外资,提高基础设施建设水平。如果莫迪政府的经济改革能够顺利推行,今后十年印度经济可能会迎来一个迅速发展的机遇期,到那时印度可能会成为泛亚洲经济板块中可以和中国并驾齐驱的中心。*刘宗义:《冲突还是合作?—“印太”地区的地缘政治与地缘经济选择》,载《印度洋经济体研究》,2014年第4期,第17页。2014年11月12日,莫迪在东盟峰会上公布了新出台的“东进政策”取代原来的“东向政策”,希望进一步扩大在西太平洋地区的利益。届时印度要对中国实施的一系列对外开放战略持开放包容与相互合作的心态,接纳中国加入环印度洋联盟、南盟和印度洋海军论坛,互相支持,促进东亚和南亚的融合。如果东南亚、南亚和印度洋其他国家也能够与中印共同发展,经济发展和综合国力提升到与日韩等东亚国家相近的水平,“印太时代”可能会真正到来。为了迎接或推动可能会到来的“印太时代”,中国政府应提出面向“印太”地区的战略构想,顺势而为,促成“印太时代”的顺利到来,力争在“印太时代”中发挥重要作用,防止被未来的世界边缘化。

面对“印太时代”,中国应加强对外开放,深化与中亚、南亚、印度洋、东南亚地区等国的政治、经贸、安全和人文合作,推进“印太”地区一体化建设,促进欧亚大陆的整体发展与世界和平。中国应加强与“印太”地区次区域的政治合作,共建亚太命运共同体,促进“印太”地区政治经济一体化建设。习近平主席在2015年博鳌亚洲论坛上发表的主题为《亚洲新未来:迈向命运共同体》的演讲指出,中国要建立亚洲命运共同体,推进人类的和平与发展。

对于“印太”地区而言,第一,中国应加强与俄罗斯的“全面战略协作伙伴关系”,深化与《上海合作组织》成员国的睦邻互信,推进成员国在政治与安全方面的务实合作向经贸合作、能源合作和基础设施建设等领域转移,实现多方在经济发展、互联互通、能源安全和人文交流等方面的合作共赢。中国应推动“丝绸之路经济带”,与俄罗斯倡导的“欧亚经济联盟”战略实现有效地对接,寻求有利于各方发展的利益交汇点,全面深化中国与俄罗斯、中亚地区的全方位经济联系,促进中国与俄罗斯、中亚的政治经济一体化建设。

第二,中国应重视发展与南亚、印度洋地区的友好合作关系,维护与发展在印度洋地区的利益,促进东亚与印度洋地区的融合和一体化建设。首先,中国应加强与印度的战略互信和务实合作,在求同存异的基础上,开展多边多层次的务实外交。中国要主动推进“孟中印缅经济走廊”、“中巴经济走廊”、“丝绸之路经济带”建设,并使相关战略建设与印度最近倡导的“跨印度洋海上航路与文化景观”和“棉花路线”战略主动对接,寻求各自战略中的利益契合点,推动中国与南亚及印度洋地区的全面合作。其次,中国应加强在印度洋地区的海上利益维护,与美国、印度及相关国家一道,共同应对海上安全,参与并积极推动印度洋海上合作共管机制的建设,打击非传统安全,促进“印太”地区的海上安全。再次,中国应加强与中东地区,特别是海湾合作委员会成员国的能源合作,促进当地社会发展。发挥创造性介入的作用,促进中东地区实现持久和平,帮助中东国家加强基础设施建设,改善民生,加强双方经贸往来和金融投资,促进中东地区经济社会全面发展。

第三,中国应坚持“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策,强化与东盟国家的政治经济合作,共建中国—东盟命运共同体,实现中国—东盟政治经济一体化。通过20多年的合作,中国东盟连续举办了17次中国—东盟领导人会议,建立中国—东盟自由贸易区机制,举办了11届中国—东盟博览会,双方在经贸、投资、人文交流等领域的合作都取得了显著成就。随着中国—东盟合作的不断深化和中国周边外交的日益加强,东南亚将成为中国走向世界的重要通道,为此,中国提出了重点面向东盟国家的“21世纪海上丝绸之路”、中国—东盟自由贸易区升级版和中国—东盟“2+7”等战略构想,全面提高中国—东盟一体化建设进程。通过实施上述政策,双方的互联互通体系、经贸与投资合作,政治合作水平和人文合作将上升到一个新的台阶,东南亚国家将切实享受中国发展带来的实惠,双方人民的情感将得到进一步培育,从而促进“印太”地区的融合。

此外,中国还应积极推进与澳大利亚、新西兰及南太平洋地区的交流合作,扩大在南太平洋地区的利益存在,帮助南太平洋地区在政治、经济、文化等领域与“印太”地区的对接与融合。随着印度洋地区重要性的日益凸显,“印太”概念的逐渐升温,中国着眼于扩大开放和促进全球经济发展大局,提出了建设亚洲命运共同体、“一带一路”、中国—东盟自贸区升级版等战略目标,倡导建立“丝路基金”、“金砖国家银行”和“亚洲基础设施投资银行”等金融机构,在国际上掀起了跨区域合作的新浪潮。中国这一系列战略的提出,将为实现中国与“印太”地区各国的政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通打下坚实的基础,为促进东亚、西太平洋地区与中亚、南亚、中东和印度洋地区的交通运输网络建设、经贸与金融合作,加强欧亚地区人民友好往来勾画了宏伟蓝图,将为推动“印太”地区一体化和“印太时代”的顺利到来做出积极贡献。

* 本文为国家社会科学基金重大项目“总体国家安全观下的中国东南周边地区安全机制构建研究”(项目编号:14ZDA087)的阶段成果。

D5

A

53-1227(2015)02-0051-15

**陈邦瑜:桂林旅游学院“中国东盟旅游人才培训基地”讲师,华中师范大学政治学研究院国际关系专业博士生;韦 红:华中师范大学博士生导师、教授