网络、认同与规范:社区信任的形成机制

——以三个不同类型的社区为例

方亚琴

网络、认同与规范:社区信任的形成机制

——以三个不同类型的社区为例

方亚琴

社区信任是一个社区中居民之间的信任程度,是特殊信任和普遍信任之外的第三种信任形式,社区关系网络、群体认同和规范体系是社区信任形成的三种主要机制。紧密的关系网络通过认知和情感在具有交往关系的邻里之间形成一定程度的信任水平;以居民构成的同质性为基础的群体认同缩短了居民之间的社会距离,使得那些“有关系无交往”的居民之间也能形成较高的信任水平;规范通过约束居民的行为增加了交往行为的可预期性,成为人际信任的另一种形成机制。社区信任是一种以空间为边界的信任形式,社区的社会空间特征必然通过影响网络、认同和规范而对社区信任的形成和发展产生作用,因此不同类型社区往往具有不同的邻里信任水平。

社区信任;关系网络;群体认同;规范;形成机制

信任是合作的基础,社区信任是促进社区内居民进行合作的重要资源,是解决一定空间范围内的集体行动困境的主要润滑剂,在培养地方性合作纽带中,社区信任是必不可少的资源,因为社区成员是否积极参与社区问题的解决,取决于他是否具有这样一种信念:社区中的其他成员也愿意为解决社区问题作出贡献,而不是搭便车或者是破坏这种努力(DagWollebæk,2012)。社区信任作为社区居民合作和集体行动的基础,关系着社区治理的绩效和社区发展,正因为如此,社区信任的研究成为社区研究的重要议题。

社区信任是指某一特定社区中的居民对社区其他居民以及重要社区组织的信任程度。本文在人际层面上使用“社区信任”这一概念,主要关注以下问题:第一,与特殊信任和普遍信任相比,人际层面的社区信任具有什么样的独特性;第二,社区信任是如何形成和发展的,即社区信任的形成机制;第三,社区的社会空间特征如何影响社区信任的形成。

一、社区信任:一种以空间为边界的信任形式

人际信任是指人和人之间的信任,是个人在人际交往中对交往对象的一种预期和信念,即相信对方的言行在主观上或客观上都有益于自己,至少是不会伤害自己的利益(彭泗清,2003)。研究者大多依据“二分建构”范式对人际信任进行类别建构,由此区分出信任的两种不同的“理想类型”(李伟民、梁玉成,2002)。韦伯(1951)将信任区分为特殊信任与普遍信任,前者建立在私人关系和家族或准家族关系之上,后者以共同信仰为基础。福山沿袭了韦伯的特殊信任与普遍信任之二元建构,认为两种信任的基本区别在于信任半径不同,前者局限于熟人圈子之中,后者的信任半径扩展到了熟人圈子之外,因此能发挥社会润滑剂的作用。普特南将信任区分为深度信任和浅度信任,前者是一种基于特殊关系的信任,来自于个人与其直接认识的交往圈子的合作经验和重复互动,因此往往存在于一些小型的面对面共同体中;后者是对“概化的他人”的信任,是一种超越血缘、友谊甚至超越熟人界限的信任。卢曼(Luhmann,1979)将信任区分人际信任和制度信任,前者以人与人交往中建立起的情感联系为基础,后者以人与人交往中所受到规范准则、法纪制度的管束制约为基础。

社区信任指涉特定居住空间中居民之间的相互信任,是否能够采用人际信任的上述分类框架对其加以理解和解释?也即能否将社区信任作为特殊信任或普遍信任的一种具体形态?特殊信任和普遍信任是以人为界限的,即以施信者和被信任者之间是否存在认识或交往关系作为区分依据(DagWollebæk,2012)。特殊关系是基于关系的信任,即施信者和被信任者之间存在某种特定的交往关系——情感关系或工具关系或两者兼有,无论是以情感关系为基础还是以工具关系为基础,特殊信任都与社会互动密切联系在一起,因为社会互动的频繁程度关系着互动双方之间的亲密度和熟悉度,感情越亲密,互动双方的信任程度越高;相互之间越熟悉,越可能对对方的可靠性作出判断,从而形成相应的信任态度。因此,频繁的非正式社会联系有助于特殊信任水平的提高。普遍信任的对象是陌生人,施信者与一般陌生人之间不存在特定的社会互动关系,缺乏关于陌生人的相关信息,并且也没有明确的群体认同基础,社会规范和道德构成普遍信任的基础。

社区信任是一种以空间为边界而不是以人为边界的信任,是一定空间范围内的人们彼此之间的信任程度,并不适合采用人际信任的二元分类框架对其加以理解和解释(Susanne Wallman Lundåsen,2013)。一方面,社区信任并非人们对特定邻居的特殊信任的总和,因为社区中的居民仅仅与很少的一部分邻居有直接的互动关系。由于社区信任并非完全建立在居民和特定邻居之间的特殊关系之上,因此,不能将社区信任简单地理解为特殊信任的具体形式。与特殊信任相比,社区信任并非完全建立在社区关系网络之上,社区空间特征、居民对社区的归属感以及超越个人经历的集体记忆都会对社区信任产生影响。另一方面,社区信任也不是人们对人性善恶的普遍观念的简单反映,它建立于人们在互动中形成的对一个共享的居住空间的感知基础之上——个人的经历、社区声望以及集体记忆(Wollebæk etal.,2012)。与普遍信任相比,社区信任更多的与社区中邻里互动、个人在社区中的经历(如接受邻里帮助的经历)以及对社区的熟悉度(与居住时间密切相关)相关联。可见,社区信任既不是完全特殊化的也不是完全普遍化的,是区别于普遍信任和特殊信任的另一种信任形式(黄荣贵、孙晓逸,2013)。

二、社区的空间特征与社区信任

社区信任是一种在特定空间范围内形成并以以空间为边界的信任形式,社区信任程度的高低以及信任的具体形成机制必定受到社区的社会空间特征的深刻影响。

(一)社区及其空间特征

从社会空间视角来看,社区是具体的居住空间,是人们居住其中的具有社会性的地域空间(谭日辉,2011)。它不仅是一个地理意义上的自然空间,更是由特定成员及其社会行为构织的社会空间。不同类型的居住社区(住宅区、社区)构成了不同类型的居住空间。首先,不同类型的社区具有不同的物质属性,具体表现为不同社区在规模大小、区位分布和空间样式上所具有的差异。其次,不同类型的居住空间中居住着不同的社会群体,由此形成不同的社区社会结构,使得不同类型的社区呈现出不同的社会空间特征,具体表现为社区的封闭性和稳定性、社区居民的构成特点(同质性或异质性)、社区资源的数量和种类、社区治理结构(方亚琴,2014)。社会空间特征形塑着社区居民之间的邻里互动,而社区中的社会互动是影响邻里信任的重要因素(黄荣贵、孙小逸,2013)。

城市居住空间结构作为一定社会经济条件下的城市社会群体分化的空间表征,随着社会经济的变迁和城市的发展而变化。改革开放后,我国的城市空间结构出现了重构,城市居住空间结构从原来的单一格局向多元化格局转变,形成了多种类型社区并存的居住形态。

(二)三种类型社区的信任水平

为了深入考察社区空间特征对社区信任的影响,笔者选择了J市三个不同类型的社区作为个案加以研究:新型单位社区BD社区①笔者将单位社区区分为传统单位社区和新型单位社区。传统单位社区是指单位制时代城市居民的主要居住空间。新型单位社区是在1998年城镇住房体制改革之后通过单位集资建房(或单位自建经济适用房)而形成的单位社区,这些社区既保留了传统单位社区的一些特征,也在职住模式、产权关系和治理结构上呈现出一些新的特点。本文中的BD社区属于当地一所高校即BH大学的单位社区,于2005年底竣工交房,2006年夏开始陆续入住,其中87.17%的业主为BH大学的职工。、商品房社区ZY社区和混合型社区JX社区②混合型社区的主要特征是其住房资源有多种不同来源,其中政府和市场是两种主要来源,换言之,该类社区往往由政策房和商品房构成,其中的政策房是指由政府向中低收入群体以及在城市开发过程中原住房被拆迁的居民提供的住房,体现了政府的住房保障政策。。这三种类型的社区都是在我国城镇住房制度改革后城市空间结构转型过程中出现的新型居住空间,分别反映了单位、市场和政府在城市居住空间结构重塑中的作用。因此,三种社区属于三种不同的居住空间,在社会空间特征上具有显著差异(表1)。从社区信任以空间为边界的这一特征我们可以作出如下理论推论:不同类型的社区由于社会空间特征各异,其邻里信任水平也具有差异性。为此笔者首先对这三个不同类型社区的邻里信任水平进行测量和比较。

表1 三个社区的社会空间特征的比较

笔者采用简单随机抽样的方法在每一个被调查社区中各抽取60-80户家庭进行入户问卷调查①笔者在确定每个社区的样本规模时参照了国内外研究者在做同类研究(社区信任或社区社会资本)时的样本规模。在桂勇、黄荣贵、项军(2008)等学者对上海的城市社区社会资本测量时,每个社区的样本规模平均为33.08人;胡荣在厦门进行社区社会资本测量时,一个城市社区(以居委会辖区为范围)的样本规模平均为50人,农村基层社区(以行政村为范围)的样本规模为25人;陈捷、卢春龙等人于2007年对北京、成都、西安三个城市的社区(居委会辖区)社会资本进行了调查,每个社区的样本规模平均为25人;国外的学者克里希娜(2007)在印度对农村社区社会资本测量时,一个村庄的样本规模平均为37.56人。,在入户调查时在18-79周岁的家庭成员中确定生日最接近7月1日者作为访问对象。本次调查共发放220份问卷,回收有效问卷188份,回收率为85.45%。样本特征如下:(1)男性和女性被调查者的比例分别为47.06%和52.94%;(2)年龄在18-35岁、36-55岁、55-79岁的被调查者的比例分别为40.11%、37.97%和21.93%;(3)教育水平在小学及以下、初中、高中(中专)、大专与本科、硕士及以上的被调查者的比例分别为5.35%、14.97%、22.99%、39.57%和17.11%;(4)家庭月收入在2000元及以下、2001-4000、4001-6000、6001-8000、8001-10000和10000元以上的被调查者比例分别为14.6%、35.1%、23.2%、18.4%、4.9%和3.8%;(5)居住年限在3年以下、3-5年和5年以上的被调查者的比例分别为23.24%、20%和56.76%。

问卷分别通过“T4——你在多大程度上信任社区居民”和“T5——一般来说,你认为社会上大多数人是可以信任的,还是与人相处要越小心越好”这两个问题来测量居民的社区信任水平和普遍信任水平,从“很不同意”到“非常同意”赋值1-5分,测量结果见表2。

表2 三个社区的社区信任水平与普遍信任水平的配对样本T检验

测量结果显示,本文所考察的三个社区的邻里信任水平即社区信任均显著高于居民对社会上大多数人的信任即普遍信任,这一结果从经验层面验证了“社区信任不同于普遍信任”的理论分析,对于特定居民而言,同一社区中的其他居民并非是“不相关的邻里”,共同的居住空间使居民之间产生了相关性,使他们从“社会上的大多数人”这一概化人群中区分出来。另外,从表2的数值可以看出,BD社区的社区信任水平介于“比较信任”与“非常信任”之间,另两个社区的社区信任水平均介于“一般信任”和“比较信任”之间。这些数值一方面说明三个社区中居民之间具有较高的信任水平,另一方面说明三个社区在社区信任水平上具有差异性,其中,JX社区的社区信任水平低于另两个社区,并且与BD社区之间的差异具有显著性(a=0.03<0.05)。可见,与特殊信任和普遍信任相比,社区信任的形成与社区的社会空间特征具有内在相关性。

三、社区信任的建立和维持机制:社区关系网络、群体认同和规范

社区信任是特殊信任和普遍信任之外的另一种信任形式,但社区信任既非完全特殊化也非完全普遍化的特征并不能否认社区居民之间的熟悉程度以及道德规范在社区信任形成和维持过程中的作用。相反,社区信任在很大程度上是个人与那些共享居住空间的人们之间交往经历的产物,并且人们在社会互动过程中形成的对共享居住空间的感知以及道德规范对社区信任的形成也产生重要作用。除此之外,怀特利(Whitely,1999)指出,信任水平受到社会心理学变量的影响,其中,认同对信任有着重要的影响,社区中的群体关系(社区居民的构成)以及以此为基础的群体认同对于社区信任的形成具有重要意义。

社区关系网络、群体认同和规范是社区信任形成的三种重要机制。但正如前文所述,作为居住空间的社区,其本身的特征也将对社区信任的形成产生重要影响。在不同类型的社区中,社区所具有的不同空间特征通过影响上述三种机制对社区信任的形成过程以及社区信任水平产生影响。

(一)关系网络与社区信任的形成

人际信任是个体对交往对方的合作性意愿与行为、行为与角色规范之间的因果连带的可靠性预期(杨宜音,1999)。而稳定的关系意味着一种义务感,使交往双方按照一定的社会规范去行动,在角色规范指导和约束下的行为具有可预见性。可见,人际信任是人际关系的产物。人际关系可以区分为既有关系和交往关系,并且交往关系可以进一步细分为工具性交往关系和情感性交往关系。笔者把社区居民之间的关系划分为四种类型,并将其按照情感上的密切程度从低到高加以排序:与陌生邻里之间的关系、无交往的既有关系、一般交往关系和以情感为基础的交往关系。社区关系网络是社区居民通过非正式的邻里互动以及参与社区组织形成的各种联系的总和,是社区信任形成的重要机制。网络成员之间的关系主要包括上述四种关系的后两种,即一般交往关系和以情感为基础的交往关系。一般交往关系是指居民之间具有交往关系,但交往并不密切,关系中的感情色彩比较淡,即社区中的熟人或一般朋友。以情感为基础的交往关系,亦称之为密切的交往关系,包括家人、亲密的亲属和知心朋友,在这种关系中,双方互动频率高,关系中包含着浓厚的感情色彩。社区关系网络作为社区信任的重要形成机制主要通过理性和感情两种机制发挥作用。

第一,一般交往关系中产生的认知性信任。一般交往包括礼节性交往和工具性交往,其具体形式为邻里之间见面时打招呼、在公共活动场所的闲聊以及参加社区的自组织和社区公共活动。邻里交往和社区参与,一方面使居民之间通过交往而相互认识,逐渐熟悉,形成对对方最直接、最感性的认识,同时邻里交往和社区参与形成了社区关系网络,有关社区及社区居民的信息在网络中频繁的传递,为居民之间的互相了解提供了间接的途径。正是通过这些方式,社区居民之间逐渐熟悉、相互了解,对交往对方的可信程度有了一定的认知,从而形成一定程度的认知性信任。这也解释了社区中陌生邻里之间较低的信任水平,这些陌生邻里由于既不属于同一组织或群体,又缺少相互交往,相互之间了解甚少,对对方的人品、合作意愿、行为举止等缺乏起码的认知或者说理性考察,因此信任程度比较低,这一解释同样适用于社区居民对社会上陌生人较低的信任程度。

第二,密切交往关系中产生的情感性信任。利维克和邦克指出,建立于交往双方感情基础之上的信任是信任的形成和发展的最高阶段,交往双方亲密无间,这种信任是内在的、深刻的(郑也夫、彭泗清,2003)。人际信任的程度取决于两人之间的实质关系的好坏也即关系的密切程度与情感基础(彭泗清,1999)。一般来说,人们之间的关系越密切,感情越深厚,信任程度就越高。李伟民、梁玉成也持类似观点,认为关系中所包含的情感内容和因素决定着人际信任的程度,即情感的亲疏厚薄直接决定了信任的有无和强弱。因此,与情感上的亲密程度相对应,以情感为基础的交往关系中所产生的情感性信任在程度上要高于一般交往关系中形成的认知性信任。

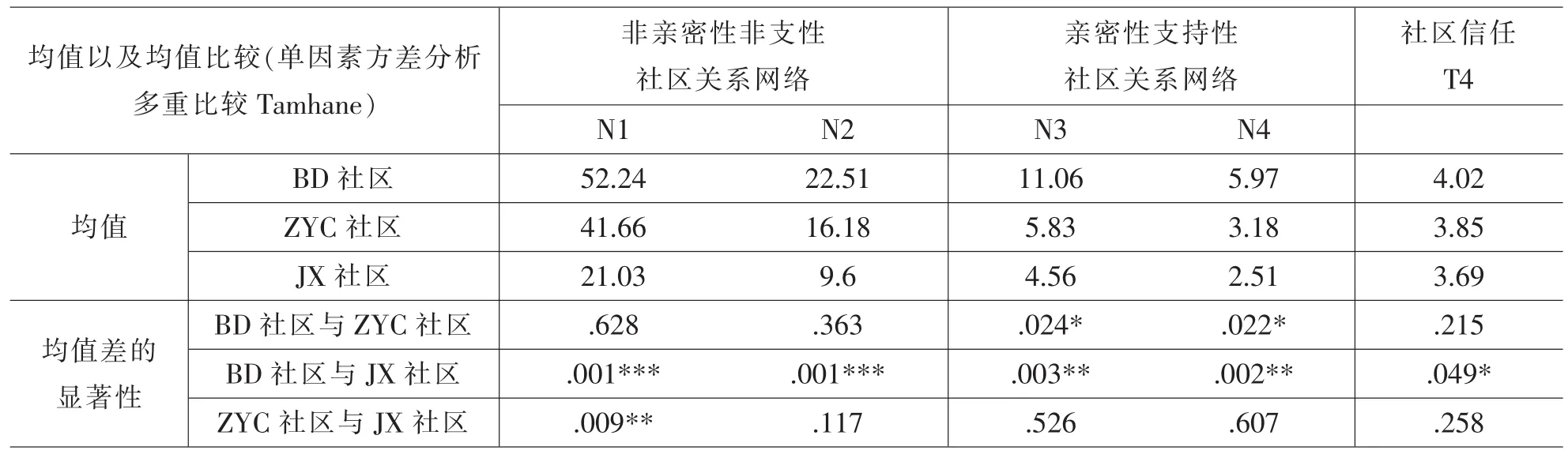

本文所考察的三个社区中,居民在利益、兴趣、情感等多重动力机制的驱动下,通过非正式的邻里互动和各种类型的社区参与形成了较高密度的非亲密性非支持性社区关系网络和一定密度的亲密性支持性关系网络(见表3)。网络中的成员相互了解,能够对网络中其他居民的可靠性作出判断。密切的交往使一部分居民之间形成深厚的感情,在日常生活中互惠互助,从而形成较高的社区信任。不仅如此,紧密的社区关系网络有助于居民形成较高的社区情感,对社区有着较强的归属感、对社区互惠规范以及社区居民的合作意愿形成正面的评价,这些因素促使信任从具有特定关系的邻里之间溢出,使社区中互不相识的居民之间在缺乏交往的情况下也保持一定的程度的信任水平。紧密的社区关系网络不仅是社区信任的形成机制,还是其维护机制。社区关系网络是一个建立在一定空间范围内以日常公共生活为基础的网状关系,它通过频繁的信息传递、重复性和非单一性的交易而成为一个公共监视网,欺骗行为在其中被监视并受到惩罚(张静,1997)。

社区关系网络作为社区信任形成的重要机制,其本身在密度和强度上的差异必然对社区信任水平的高低产生一定的影响。笔者将三个社区在关系网络上存在的差异与其社区信任的差异进行了对比(见表3),比较结果显示:本文所考察的三个社区中,JX社区的非亲密性非支持性社区关系网络与亲密性支持性关系网络在密度上都显著低于BD社区,与此同时,JX社区的社区信任也显著低于BD社区。可见,社区关系网络通过认知机制和情感机制抑或是在两者的共同作用下形成社区信任。社区关系网络的紧密程度对社区信任的形成及其水平高低具有重要意义,社区关系网络的密度越大,网络中的成员关系越密切,其孕育的人际信任程度越高。因此,社区关系网络的相对松散是JX社区相对较低社区信任水平的重要原因。

表3 三个社区的社区关系网络多重比较与社区信任多重比较

(二)群体认同与社区信任的形成

社区关系网络通过理性(认知)和情感机制在具有交往关系的居民之间形成了一定程度的信任水平。然而,居民往往只是与社区中的一部分甚至是很少的一部分邻居有直接的互动关系,因此,社区信任并非完全建立在邻里之间的特殊关系之上(黄荣贵、孙小逸,2013)。陌生邻里之间以及存在既有关系但无交往的邻里之间的信任关系需要在社区关系网络之外寻找其形成机制。社区信任是以空间为边界的信任,作为居住空间的社区,其空间特征必然对社区信任产生影响,其中社区居民构成的同质性及其在此基础上形成的群体认同对社区信任具有积极的影响。

社区居民的构成是指社区居民在某一或某些社会特征上的分布情况。居民在按某一社会特征划分的不同类别上的人口数量分配越平均,则意味着该社区居民的异质性越大,反之同质性越高。社区的异质性对社区信任具有负面影响。

社区居民的构成特点决定着社区的同质性水平,本文所考察的三个社区的同质性水平见表4①三个社区的居民在年龄、籍贯、教育程度、就业状况、家庭月收入等几个维度的分布数据未在此报告,有兴趣者可向作者索取。。在BD社区中,较低的社区异质性促成了较高的社区信任水平,与此形成对照,较高的社区异质性在一定程度上导致ZYC社区较低的社区信任水平。然而,尽管JX社区在收入水平上具有一定的同质性,其社区信任水平却是三个社区中最低的,并且与BD社区的差异具有显著性。这是由于:在BD社区中,居民在社会经济地位上的同质性形成了共享的群体认同,而在JX社区中,居民在收入水平上的同质性对社区信任的积极作用却被仅为一部分居民所共享的群体认同所削弱。具体而言:

表4 三个社区的同质性程度

第一,在BD社区中,大部分业主和居民来自于同一个工作单位,工作单位的特定性质决定了作为其职工的居民在职业、教育程度、经济地位等方面的相似性。工作单位的同一性以及由此衍生的居民在不同社会特征上的复合同质性,使居民在社区中形成了较强的群体认同——“BH大学老师”或“BH大学老师的家属”。普特南(2006)认为,群体认同是判断社会距离的基础。具有共享群体认同的社会成员之间的社会距离较近,即使彼此之间没有直接接触,相互之间的信任水平也比较高;相反,具有不同社会认同的人们之间的信任水平较低。正因为如此,BD社区中具有“同事”关系虽彼此之间缺乏交往的邻里,相互之间的信任程度仍然比较高。

社会相似性是产生信任的一种机制,人们往往根据他人与自己在家庭背景、社会地位、价值观念等方面的相似性程度来决定是否对对方给予信任(Zucker,1986)。因为相似的社会背景意味着相近的行为规范,更容易相互理解、在交往中更容易形成共识。在BD社区中,由于大部分居民是BH大学的职工,他们在工作单位、职业、教育程度以及收入水平等方面具有高度的相似性,这种相似性让他们觉得这个社区住的都是和自己同一类人,即使没有直接的交往,也会形成认知上的认同性,从而提高了整个社区的人际信任程度。

第二,在JX社区中,居民在社会经济地位上也具有一定的同质性,大部分居民的家庭收入水平处于较低水平。但这种同质性对社区信任形成的作用被社区居民身份构成上的异质性所削弱。JX社区是由失地农民的安置房和商品房两种类型的住房共同构成的混合型社区,两类业主在数量上接近,但两个住宅区域之间具有明显的物理边界。乡村生活的集体记忆以及社区中存在的物理界限促使大部分失地农民居民形成了强烈的群体认同,并与其他居民之间形成“我们”和“他们”的心理边界。在访谈中,许多来自JX村的失地农民用“我们是农民”、“我们是穷人”、“我们是农村人”、“我们是失地农民”等标签来指称自己以及境遇相似的居民,认为社区中的其他居民与自己不是同一类人,“他们是有钱人”、“他们是城里人”。正是这种清晰的心理边界,使得这部分居民的群体内信任比较高,但对于群体外居民的信任程度比较低,甚至产生一定的排斥心理。造成这种心理边界甚至是排斥心理的深层原因是政府和房产商在对农民土地征用过程中对失地农民的利益剥夺造成了失地农民的被剥夺心理。由于补偿标准过低,并且缺乏解决失地农民生存和发展的长效机制,许多失地农民在土地被征用后生活水平下降甚至陷入困境之中。由于缺乏有效的利益表达和维护机制,失地农民只能将因利益剥夺而产生的不满投射向同一居住空间中的相对强势的社会群体。

而对于JX社区的一般居民而言,由于同质性相对较低,未能形成共享的群体认同,因此对社区居民无论是作为失地农民的居民还是其他居民的信任程度都比较低,他们无论是在邻里信任还是在社区交往和社区关系网络更接近于ZYC社区的居民。

(三)规范体系与社区信任的形成

社区邻里之间存在以下三种关系:交往关系(包括一般交往关系和密切交往关系)、无交往无关系和无交往的既有关系。具有交往关系的邻里之间或因互相认知或因彼此间的情感联系而具有较高的人际信任。群体认同作为人际信任的形成机制在那些存在既有关系但无交往的邻里之间信任关系的形成中发挥了重要作用。除此之外,规范对社区信任的形成也具有重要作用。

第一,社会规范作为约束机制在边界明确的居住空间中的作用。即使是在社区关系网络最为紧密的新型单位社区——BD社区中,也存在既无关系也无交往的完全陌生的邻里关系。陌生邻里之间的信任水平与韦伯等人所说的普遍信任水平是否相一致?本文对三个社区的社区信任和每个社区居民的普遍信任进行比较发现,社区信任显著高于居民的普遍信任。普遍信任是个体对陌生人或者是社会上大多数人的信任,施信者和受信者之间并不存在关系和人情,社会规范是普遍信任的基础。对于特定居民而言,社区中的大部分居民都是陌生人,相互之间也并不存在关系和人情,是什么使得居民对邻里即使是陌生邻里的信任水平高于对陌生社会成员的信任?

普遍信任是一种稳定的价值结构,是对人性本善的一种信念。普遍信任的决定因素包括道德观念和社会规范。随着城市化和市场化的不断推进,传统道德观念不断被利益原则所侵蚀,道德规范对社会成员逐渐失去其约束力;而在高度异质性和流动性的社会中,陌生社会成员之间的交往表现出匿名性、表面化和非重复性的特点,人们倾向于选择不信任与不合作的态度,而运用正式的规章、制度和法律对欺骗等行为进行惩罚所需要支付的成本加剧了人们对陌生人的不信任态度。

但在作为居住空间的社区,居民之间形成了一种稳定的居住关系,居住的相邻性和稳定性使人们的互动从一次性博弈向重复性博弈发展,信任与合作的态度在重复性互动过程中逐渐形成。另外,与社会上的陌生人相比,社区中的陌生人的匿名程度降低,从而减少了人们运用社会规范对不合作、不诚信行为进行惩罚所需支付的成本,社会规范作为人际信任的建立机制能够在居住空间中更好地发挥作用。因此,三个社区的社区信任水平均高于社区居民的普遍信任水平。

第二,社区互惠规范对社区信任形成的作用。个人在社区中的经历对其社区信任的形成具有重要的影响。居民在社区中获得其他居民帮助的经历有助于提高他对其他居民的信任水平;反之,在社区生活中遭遇破坏合作的行为或欺骗的行为,则会降低居民对社区其他居民的信任程度。而居民在社区中得到其他居民帮助的经历与该社区的互惠规范密切相关。互惠规范是居民们在长期的社区互动和社区参与中形成的非正式规范,通过居民之间具体的互助互惠行为表现出来。本文所考察的BD社区、ZYC社区和JX社区这三个社区中均存在普遍的互惠行为:分别有98%、89.9%和91.5%的居民能够顺利地从邻居家借到所需要的东西;分别有88%、89.9%和83.1%的居民在其与家人出远门时,其邻居能帮助收取信件、报纸和快递;分别有68%、44.3%和63.8%的居民在过去三个月中曾经得到社区其他居民的帮助。普遍存在的互惠行为意味着这三个社区均已形成互惠规范。普遍的互惠规范能够有效地限制机会主义行为,增加那些处在重复互动关系中的人们之间的信任水平。即使居民没有直接得到邻居的帮助,只要他对社区的互惠规范形成正面的评价(即对邻里之间互惠意愿的积极评价),该居民对社区其他居民就会产生信任的态度。三个社区中分别有96%、87.33%和94.9%的居民对“社区里大部分人愿意相互帮助”这一评价持“基本同意”、“比较同意”和“非常同意”的态度。可见,居民在社区生活中获得其他居民帮助的个人经历,以及大部分居民对社区互惠规范的正面评价对三个社区中较高的社区信任产生了积极的作用。

第三,单位规范在单位社区中的独特作用。社会规范和社区互惠规范对社区信任形成的作用在本文所考察的三个社区中都有所表现,但在BD社区的社区信任形成过程中,除了上述两种规范的作用之外,单位规范也发挥了独特的作用。身为BH大学职工的社区居民,他们在社区生活中除了受到社区规范的约束之外,还共同接受单位规范的约束和监督。单位对其成员的约束力取决于该单位的角色及其成员对单位的依赖程度这两个因素(张静,1997)。一方面,BH大学以培养高等人才为目标的事业单位,单位的性质决定其对成员的约束力会更高一些,它对成员的教育和管理不仅仅局限于工作场所,甚至延伸到日常生活的层面;另一方面,成员对单位较强的依赖程度为单位规范的约束力提供了基础。和其他事业单位一样,BH大学的员工其生活资源主要来自单位分配,缺少其他的获取渠道,因此,单位对员工的约束非常有效。尽管社区是一个与工作空间相分离的居住和生活空间,但由于社区中的大部分居民都在一个工作单位,职业角色在社区交往中具有重要意义,在某些情况下同事关系的重要性甚至超越邻里关系,因此单位规范的作用延伸至社区的日常生活中,“大学老师”的行为标准成为衡量和评判居民言行的依据,居民们在社区生活中的言行举止会考虑到社区中同事的评价。业缘与地缘关系的相互渗透和相互影响,促使人们慎重对待邻里关系,产生较强的自我约束倾向(李国庆,2007)。来自单位的约束,作为一种制度环境,使居民对其他即使是不认识的居民的善意行为产生了一种安全无虑的心态。

可见,由社会规范、社区互惠规范以及单位规范构成的多重规范体系为BD社区较高的社区信任水平提供了保障。

四、结语

社区信任是一种以空间为边界的信任形式,因此不同于人际信任的普遍信任形式和特殊信任形式,在寻找其形成机制时应纳入社会空间视角,充分考虑不同社区的社会空间特征对社区信任水平及其具体形成机制的影响。

本文以个案研究的形式考察了新型单位社区、商品房社区和混合型社区这三种类型社区中社区信任水平及其形成机制。测量发现三个社区在社区信任水平上具有一定的差异性,其中BD社区的社区信任高于另两个社区,并且其与JX社区的差异达到0.05的显著性水平。社区关系网络、群体认同和规范体系是社区信任形成的三种主要机制。紧密的关系网络通过认知和情感在具有交往关系的邻里之间形成一定程度的信任水平;共享的群体认同缩短了居民之间的社会距离,使得那些彼此之间没有直接接触但同属于一个群体的成员之间也能形成较高的信任水平,而社区居民群体构成的同质性是形成共享的群体认同的基础;规范通过约束居民的行为增加了交往行为的可预期性,成为人际信任的另一种形成机制。在独特的社会空间特征作用下形成的紧密社区关系网络,社区同质性基础上形成的的共享群体认同,以及由社会规范、社区互惠规范和单位规范构成的多重规范体系这三个因素的共同作用下,单位社区形成了比商品房社区和混合型社区更高的社区信任水平。

[1]黄荣贵,孙小逸.社会互动、地域认同与人际信任——以上海为例[J].社会科学,2013,(6).

[2]李国庆.社区类型与邻里关系特质——以北京为例[J].江苏行政学院学报,2007,(2).

[3]李伟民,梁玉成.特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征[J].社会学研究,2002,(3).

[4]马克斯·韦伯.社会学的基本概念[M].胡景北,译.上海:上海人民出版社,2000.

[5]彭泗清.信任的建立机制:关系运作与法制手段[J].社会学研究,1999,(2).

[6]谭日辉.一个南方城市的空间社会学研究[D].中国人民大学博士论文,2011.

[7]方亚琴.社区、居住空间与社会资本——社会空间视角下对社区社会资本的考察[J].学习与实践,2014,(11).

[8]杨宜音.“自己人”:信任建构过程的个案研究[J].社会学研究,1999,(2).

[9]杨中芳,彭泗清.中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点[J].社会学研究,1999,(2).

[10]张静.信任问题[J].社会学研究,1997,(3).

[11]郑也夫,彭泗清,等.中国社会中的信任[M].北京:城市出版社,2003.

[12]Dag W ollebæk et al.,Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities[J].Scandi-navian Political Studies,Vol.35,No.4,2012.

[13]Susanne W allman Lundåsen&Dag W ollebæk,Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities Journal of Elections[M].Public Opinion and Parties,2013.

[责任编辑:戴庆瑄]

方亚琴,渤海大学讲师,博士,辽宁锦州121013

C91

A

1004-4434(2015)03-0089-08

2014年辽宁省社会科学规划基金项目“城市基层治理的社区动员研究”(L14BSH 004)