高18块深层稠油分区二次开发研究与实践

李树山

高18块深层稠油分区二次开发研究与实践

李树山

(中石油辽河油田分公司高升采油厂,辽宁 盘锦 124125)

[摘要]高18块开发目的层为古近系沙河街组莲花油层Ⅰ~Ⅴ砂层组,为一受岩性-构造双重控制的块状砂岩底水油藏。常规注水水窜严重,吞吐注汽压力高、干度低、效果差,达不到标定采收率。在深入开展油藏地质、剩余油分布规律研究基础上,根据储层平面分区、纵向非均质性强的特点,制定了“主体部位重构注采井网+调驱、边部压裂改造+高压注汽”的分区二次开发思路,现场试验效果明显,预计日产油可达230t,最终采收率达22.4%,可提高采收率7.3%。

[关键词]深层稠油;低速储量;储层特征;剩余油分布;分区二次开发;高18块

高18块构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡北端高升油田南部,开发层系为古近系沙河街组三段莲花油层Ⅰ~Ⅴ砂层组。油藏埋深-1540~-1715m,平均有效厚度57.8m,含油面积2.25km2,石油地质储量797×104t。1978年投入开发,1984年开始蒸汽吞吐,1991年12月转注水,初期见到一定注水效果。1997年以后,由于井况差、注采井网欠完善、油水黏度比高、储层非均质性强等因素制约,含水率快速上升,产量递减加快,2007年8月区块被迫全面停注,主要靠天然能量开采。截至2012年12月,区块共有油井19口,开井15口,日产油34.5t,综合含水率68.4%,采油速度0.18%,采出程度仅7.7%,处于半停产状态。

1开发中存在的主要问题

1.1Ⅴ砂层组常规注水含水率上升快、开发效果差

Ⅴ砂层组1991年12月转注水开发,至1992年9月形成5个较完善的210m注采井组,3个月后见到注水效果,平均单井日产油由4.2t上升至6.5t,整体产量上升到70t以上,见效油井普遍表现为液量、油量同步上升特点。2002年后受部分水井套坏停注及储层纵向吸水不均影响,各井组水窜严重,含水率上升高达11%。2007年区块全面停注前,Ⅴ砂层组日产油仅为30t,综合含水率高达76%,采出程度仅为6.2%,达不到标定采收率[1]。

1.2Ⅰ~Ⅳ砂层组吞吐注汽压力高、干度低,效果不理想

Ⅰ~Ⅳ砂层组主要分布在区块东部,原油黏度较高,50℃地面脱气原油黏度2000~4000mPa·s,主要采用蒸汽吞吐开采。受储层物性差、黏土含量高等因素影响,吞吐注汽井口压力普遍高达19MPa以上,高温“四参数”显示800m以下无干度,平均周期油汽比不足0.2;同时受非热采完井影响,2至3轮后油井套坏严重。二次开发前,Ⅰ~Ⅳ砂层组共有各类井28口,其中报废井、长停井23口,油井开井仅为5口(包括带病生产3口),原井网濒临废弃。

2分区二次开发研究

2.1精细油藏地质研究

1)砂层精细划分在标志层控制下,选取典型井建立骨干剖面9条。根据岩性组合、沉积旋回、分级控制方法,遵循等厚划分对比原则,从大到小逐级对比[2],将莲花油层纵向上划分为5个砂层组,同时针对厚度较大的Ⅴ砂层组再细分为3个砂层。

2)构造特征根据2口井7个方向测井资料,落实构造特征。高18块是一个被4条断层所围限、内部被多条断层复杂化的断背斜构造,高点在高2-4-3井附近,高点埋深-1540m,构造幅度约180m。4条主干断裂主要为北东向及近东西向,延伸较长,控制该区构造形态,内部6条北东、近东西向断层将高18块分割成4个次级断块。

3)沉积微相通过岩性组合、电性特征,结合测井解释成果,该区莲花油层是由中扇亚相和外扇亚相组成,物源来自东部中央凸起,呈北东~南西向扇状分布。下部Ⅴ砂层组厚度大,为同沉积断层强烈活动的凹槽型水下扇沉积, 主要发育扇中辫状沟道和扇缘滩砂微相;上部Ⅰ~Ⅳ砂层组较薄,分布范围较小,粒度相对较细,并含有少量牵引流沉积构造,反映出缓坡型水下扇的特点,主要发育辫状水道间和扇缘薄层砂微相。

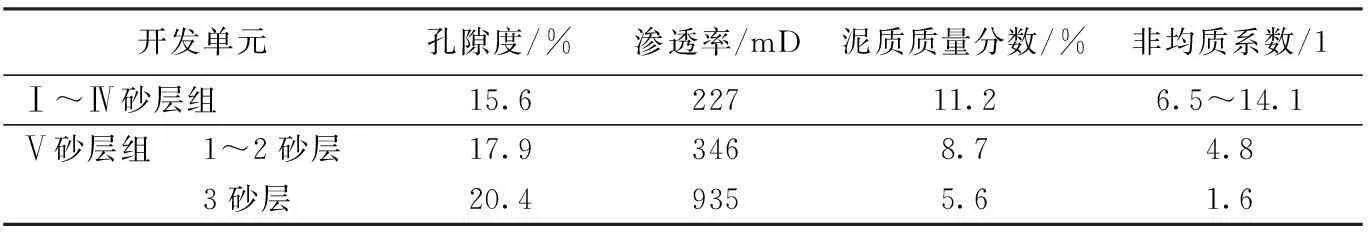

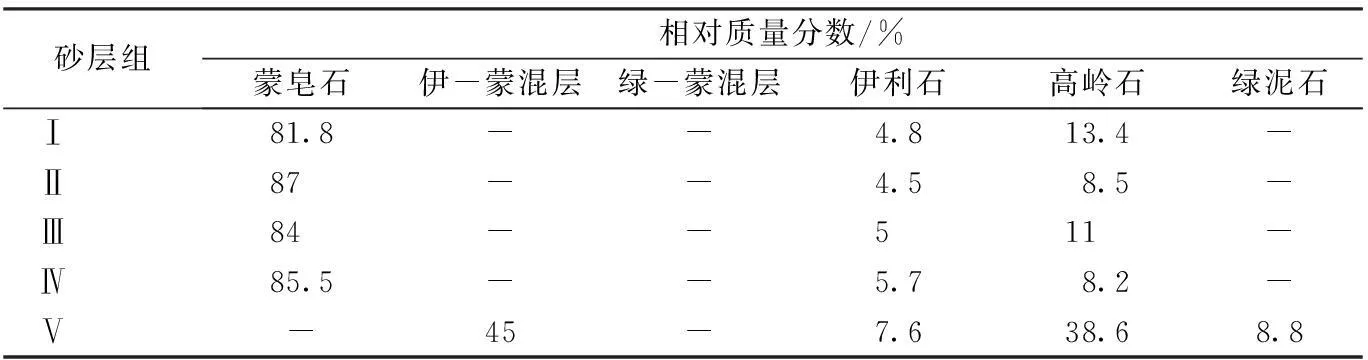

表1 高18块各砂层组储层物性

表2 高18块各砂层组黏土矿物相对质量分数

4)储层特征该区储层自下而上为砂砾岩、含砾砂岩、细砂岩、粉细砂岩,形成一套粒度由粗变细不等厚互层的正旋回组合,岩石成熟度低,泥质胶结为主。砂层组平面分布具有明显分区性,Ⅰ~Ⅳ砂层组主要分布在高2-2-011井、高2-2-021井以东,由东向西逐渐减薄,平均有效厚度20.2m;Ⅴ砂层组主要分布在主体部位,向四周逐渐减薄,平均有效厚度29.1m,砂层组连通性较好,连通系数0.91。储层物性总体上来看较差,受沉积控制明显,下部好于上部,主体好于边部,层间及层内非均质性均较强(表1)。

岩心分析结果表明,Ⅴ砂层组黏土矿物含量较低,以伊-蒙混层为主,水敏性中等,Ⅰ~Ⅳ砂层组黏土含量高,以蒙皂石为主,极易遇水膨胀,具有较强的水敏性(表2)。

5)流体性质及油藏类型区块原油性质存在一定差异。平面上中部油品性质较好,边部较差,纵向上Ⅴ砂层组50℃地面脱气原油黏度为300~1000mPa·s,Ⅰ~Ⅳ砂层组为2000~4000mPa·s。油藏受岩性、构造双重控制,Ⅰ~Ⅳ砂层组为砂泥岩互层纯油藏,Ⅴ砂层组为块状边底水油藏。

2.2剩余油分布规律研究

2.2.1物质平衡法

根据容积法原理[4],由地层系数劈分计算得到不同砂层组累积采油量和砂层组平均剩余油饱和度。

2.2.2动态综合分析法

充分利用试验井取心资料、C/O比测井及吸水剖面、吸汽剖面等测井资料,对不同砂层组的剩余油进行平面、纵向分布规律研究,得到油层平面、纵向油水分布规律[5]。

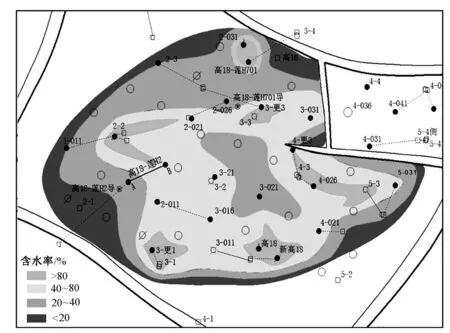

图1 高18块Ⅴ砂层组2砂层剩余油分布

图2 高18块Ⅴ砂层组3砂层剩余油分布

2.2.3数值模拟法

采用Eclipse数值模拟软件对高18块Ⅰ~Ⅴ砂层组进行油藏数值模拟。对单井、主力层及整个油藏进行多指标、高精度历史拟合及预测[6]。

2.2.4剩余油分布规律

平面上来看,注采完善、油层稳定的高2-2-2井、高2-5-3井区水淹范围较大,注采不完善、断层附近、区块边部剩余油富集,仍有较大的挖潜空间;纵向上来看,Ⅰ~Ⅳ砂层组目前平均剩余油饱和度较高(56.5%),未动用层占51.6%,渗透率小于0.2D、射开厚度小于3m的油层基本处于未动用状态,动用层动用半径在50m以内。Ⅴ砂层组目前平均剩余油饱和度相对较低(53.3%),受正韵律影响,Ⅴ砂层组3砂层中下部水淹较重,Ⅴ砂层组3砂层顶部、Ⅴ砂层组2砂层、Ⅴ砂层组1砂层剩余油较为富集(图1、2)。

3二次开发方案设计研究

3.1部署层系、井网井距研究

在油藏地质及剩余油研究基础上,确定二次开发部署目的层为莲花油层Ⅰ~Ⅴ砂层组。根据储层、剩余油平面分区、纵向差异大特点,确定分两套层系进行部署。利用单井控制可采储量法结合经济效益测算,确定主体部位Ⅴ砂层组充分利用现有正方形井网,按150~180m井距,采用近似反九点方式进行直井网注采井别设计,提高采收率;断块东部按150m井距,重新规划正方形直井采油井网,提高储量动用程度。

3.2开发方式研究

为确定Ⅴ砂层组合理开发方式,对以往注水效果进行重新评价。从受效时间、受效井比例、增油效果及含水上升率等指标来看,常规注水在井网完善情况下,能够见到较好效果,稳产期达到5年以上,后期效果变差主要原因是有3口注水井套坏停注注采平衡被打破,出现单向水窜所致[7]。因此,对Ⅴ砂层组确定了“重构注采井网恢复注水”开发思路;同时,针对以往注水油层纵向吸水不均问题,借鉴近几年同类型油藏调驱成功经验[8,9],确定了“深部调驱”配套方案,并进行了室内试验,优选了铬凝胶调驱体系及注入参数。

Ⅰ~Ⅳ砂层组对以往吞吐效果进行重新评价,累计8口井15井次吞吐效果,平均周期生产时间仅为135d,油汽比仅为0.17。主要原因是油藏埋藏深、物性差、水敏性强,导致注汽压力高、干度低。为从根本上改善吞吐效果,确定“二步走”策略:第一步先采用压裂改造常规开采方式降压生产,第二步待产量下降、地层压力适当降低后,实施高压防膨注汽方式进行生产。

3.3优化部署研究

3.3.1部署区域优化

单控储量是油井产能的基础。考虑经济效益,新井可采储量应保证在2×104t以上。结合已确定井网井距及开发方式测算,Ⅴ砂层组油井部署在油层厚度大于20m、单控储量大于8×104t区域,Ⅰ~Ⅳ砂层组油井部署在油层厚度大于25m、单控储量大于10×104t区域。

3.3.2钻、完井方式优化

根据区块储层特点,采用二开完井;钻井过程调整好钻井液性能,保护油气层不受污染;考虑下步稠油热采及压裂需要,采用提拉预应力完井,耐高温水泥固井,水泥返高至表层套管内。

3.3.3实施顺序优化

为保证实施效果,采用“整体部署、分批实施”的办法进行。实施过程中,Ⅴ砂层组为保持地层能量,采取油井投产与转调驱注水同步实施,Ⅰ~Ⅳ砂层组优选有条件的老井进行“二步走”先期试验。

3.4部署结果

在以上研究基础上,分二套层系整体部署开发井38口,其中Ⅴ砂层组14口(方案注水井3口),形成5个完善调驱注水井组,Ⅰ~Ⅳ砂层组24口,设计钻井进尺7.03×104m,单井配产6t/d,建产能5.88×104t。按照前3年产量不递减,从第4年开始每年递减10%考虑,预测8年,累计产油可达39.2×104t,内部收益率12.56%,经济效益明显。

4现场实施情况及效果

按照研究部署成果,2013~2014年分二批优选实施新井12口,其中Ⅴ砂层组7口,Ⅰ~Ⅳ砂层组5口,油层钻遇率99.2%,平均单井初期日产油9.6t,累计产油2.7×104t,是同期直井产能的2.3倍。Ⅴ砂层组同期转调驱注水2个井组,按配注正常注水,Ⅰ~Ⅳ砂层组老井实施压裂改造后高压防膨注汽复产3口,平均单井初期日增油8.3t,累计增油0.78×104t,均取得较好效果。

通过二次开发工作量初步实施,高18块日产油由34.5t上升至107t,为二次开发前的3.1倍。预计按方案全部实施后,日产油可达230t,最终采收率达22.4%,可提高采收率7.3%。

5结论

1)高18块濒临废弃深层稠油油藏,结合油藏地质特征再认识成果,创新开发思路,利用分区二次开发思想指导区块综合调整,取得较好效果。

2)以重构注采井网调驱注水、压裂改造降压开采后高压注汽为主导技术的“分区二次开发”思路,对于其他同类型油藏,特别是深层稠油藏及非均质性强的边际储量有效开发具有一定借鉴意义。

[参考文献]

[1]陈元千,刘雨芬,毕海滨.确定水驱砂岩油藏采收率的方法[J].石油勘探与开发,1996,23(4):58~60.

[2]霍进,单朝晖,郑爱萍,等.油藏描述在稠油开发中的应用[J].特种油气藏,2007,14(1):22~25.

[3]王丹,陈永成,潘克,等.大民屯凹陷沙四段沉积体系特征及展布[J].特种油气藏,2007,14(2):37~39.

[4]黄炳光.实用油藏工程与动态分析方法[M].北京:石油工业出版社,1998:125~143.

[5]俞启泰.关于剩余油研究的探讨[J].石油勘探与开发,1997,24(2):46~50.

[6]商胜花.辛37断块油藏高含水期剩余油分布研究[J].特种油气藏,2006,13(1):56~59.

[7]才汝成.油气藏工程方法与应用[M].东营:石油大学出版社,2002:88~90.

[8]江厚顺,叶翠,才程,等. 新疆油田六中东区砾岩油藏深部调驱先导试验[J].特种油气藏,2012,14(3):78~81.

[9]刘东,李云鹏,张风义,等. 弱凝胶提高海上稠油油田采收率影响因素分析[J].特种油气藏,2013,20(2):72~74.

[编辑]帅群

[引著格式]李树山.高18块深层稠油分区二次开发研究与实践[J].长江大学学报(自科版) ,2015,12(17):70~73.

66 The Effect of Water Injection Well Blowdown on Casing Stress under Non-uniform Ground Stress

LI Ziping(Author’sAddress:No.1OilProductionPlant,DaqingOilfieldCo.Ltd.,PetroChina,Daqing163411,Heilongjiang,China)

Abstract:Casing damage caused by injection well blowdown often happened in the process of oilfield production.The stress concentration effect of casings was more obvious especially in the conditions of non-uniform ground stress field and borehole geometry irregularity.In order to analyze the casing stress change during the blowdown of injection wells in non-uniform ground stress field, a finite element method was used to simulate the von Mises stress change under the condition of different ground stress fields, different elastic modulus and different Poisson’s ratios and different ellipticities of elliptic cement sheath.The results show that difference of ground stress change has no effect on casing stress of blowdown in injection wells, the maximum value of von Mises stress of casings during the blowdown decreases with the increasing of elastic modulus and increases with the reduction of Poisson’s ratio and ellipticity of cement sheath.

Key words:non-uniform ground stress; blowdown; elliptic cement sheath; casing;von Mises stress

[作者简介]王琳(1980-),女,工程师,现主要从事油藏地质方面的研究工作, 34916164@qq.com。

[收稿日期]2015-01-05

[文献标志码]A

[文章编号]1673-1409(2015)17-0070-04

[中图分类号]TE345