3种整地方式下尾巨桉林分生物量动态及其与土壤水分的关系

石驭天,魏国余,王志超,刘国粹,杜阿朋

3种整地方式下尾巨桉林分生物量动态及其与土壤水分的关系

石驭天1,魏国余1,王志超2,刘国粹2,杜阿朋2*

(1. 广西国有高峰林场,广西 南宁530001;2. 国家林业局桉树研究开发中心,广东 湛江 524022)

对3种整地方式下的尾巨桉林分生长和林地土壤水分进行了监测,通过分析各林地的林分单株平均生物量及林地土壤水分的变化,探讨二者的相互关系,以期为合理评估整地对尾巨桉林分生长和水分利用效率的影响提供科学依据。研究结果表明:随着林龄的增长,3种整地方式下尾巨桉林分单株总生物量和各器官生物量均呈增加趋势,其树干和树根所占比例逐渐增加,而树枝和树叶所占比例呈减小趋势。在幼龄期(16个月之前),全垦条件下的尾巨桉林分生长量最大,18个月后带垦的林分生长量最大;3种整地方式下的尾巨桉林地土壤水分的季节变化格局相似,与天然降水分布基本保持一致。3种整地方式中穴垦尾巨桉林地土壤有较高含水率且显著大于全垦和带垦的(<0.05),全垦与带垦之间差异不显著;3种整地方式下尾巨桉林分单株平均生物量与耗水量之间均呈显著正相关,利用3块林分单株平均生长量及对应时间的耗水量得到了尾巨桉林分单株生长量与林分耗水量的拟合方程。

尾巨桉;整地方式;生物量;土壤水分

桉树()是世界三大速生人工林树种之一,在我国南方种植面积已达450万hm2 [1]。由于我国南方桉树种植面积较大,加上近年南方因降水时空分配不均引起的季节性干旱,使得大面积种植桉树对区域水文循环及地下水资源安全的影响成为公众和业界广泛争论和关注的焦点问题[2]。土壤是桉树林分的载体,是大气降水的储水库和调节器,土壤水分对桉树生长、存活等均有重要意义。为了有效地解决上述问题首先要深入了解桉树生长与水的关系。

目前土壤水分研究多集中在植被与土壤水分的关系方面,在农业应用[3-5]和西北黄土干旱区的植被恢复[6-8]研究领域较为多见,但对于桉树人工林生长与土壤水分关系研究不多。另外,我国的桉树林均为人工林,这不同于天然林,受人为影响很大,各种经营措施均直接影响其结构,进而影响着其林分生长和林地水分过程。整地是造林的基础,是人工林培育技术措施的重要组成部分,是使林地适合于林木生长的一种手段[9-10]。生物量是指植物群落所积累的干物质的量,可反映森林的经营水平和开发利用价值,还可反映林分与环境之间的物质循环和能量流动关系。

本研究通过定位监测3种整地方式下尾巨桉林分的生长(生物量)和林地土壤体积含水量的变化,分析林分乔木层生物量动态与土壤水分的关系,探讨整地作用下尾巨桉生长与土壤水分的相互影响,以期为合理评估桉树人工林的水分利用效率以及整地对桉树人工林生态系统的影响、实现桉树人工林可持续经营提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于国家林业局广东湛江桉树人工林生态系统定位监测站,该站处于广东湛江遂溪县,地理位置为北纬21°30′,东经111°38′,属北热带湿润大区雷琼区北缘,为海洋性季风气候,年均温23.1℃,年相对湿度达80.4%,年均降水量1 567 mm,5—9月(降水量占全年的85.5%),年均蒸发量1 763 mm。该地区地势平坦,属台地及低丘陵缓坡地形,最高海拔220.8 m,山体呈扇状向东、南、西三面倾斜。试验林地地势平坦,海拔97 m,土壤为玄武岩风化发育的砖红壤,pH值在5.4 ~ 5.7之间,肥力中等。

1.2 试验林概况

尾巨桉()试验林于2012年6月造林,造林前分别采用3种方式进行整地:炼山+机械全垦(整地和开沟深度30 cm)、不炼山+机械带垦(宽40 cm,深30 cm)、不炼山+人工穴垦(长宽各40 cm,深30 cm)。以下分别简称为全垦、带垦和穴垦,造林密度为1 667株·hm-2(株行距为1.5 m × 4 m)。造林后3个月施桉树专用肥300 g·株-1。

表1 整地前林地土壤理化性质

1.3 研究方法

1.3.1 尾巨桉生长量及生物量的测定

(1) 于2014年6月在3种整地方式试验林中分别选取20 m × 20 m的样地3个,进行每木检尺,调查胸径/地径、树高,调查频率为2个月1次。

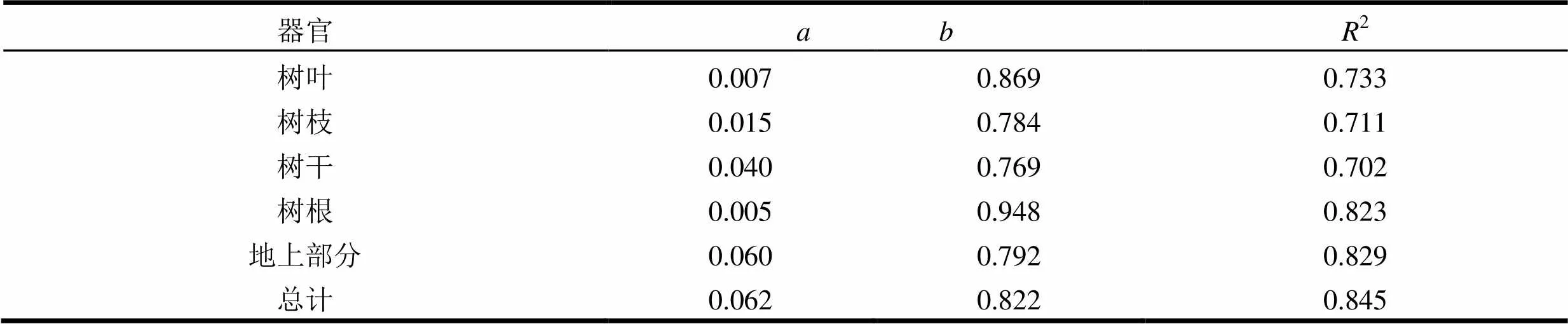

(2) 在样地选取1株平均木,共9株平均木,将其伐倒进行树干解析。生物量的测定采用“分层切割法”:称取9株标准木各个器官的全部鲜重量,并取部分样品测量其鲜重量,并带回实验室在80℃下烘至绝干,测量干质量,通过含水率计算出整株树木各个器官的生物量。利用二元式=(2)作为相对生长方程,式中:、和分别为树木各器官的生物量、地径和树高,其中、为参数。根据标准木的实际生物量、地径及树高,通过SPSS进行回归分析,建立各个器官的相对生长方程,最后通过生长方程计算林分的生物量。

表2 尾巨桉不同器官生物量相对生长方程W=a(D2H)b与参数

1.3.2林外降水及林地土壤水分测定

(1) 降水通过设在生态站内的自动气象观测系统(每10 min自动记录)及HOBO自计式雨量计和标准雨量筒测量。

(2) 造林6个月后,在3种整地方式的9个标准样地中分别打下1根Trime管,通过Trime水分测定仪测定土壤水分(含水率),每个月测定1次。

2 结果与分析

2.13种整地方式的尾巨桉林分生物量动态变化

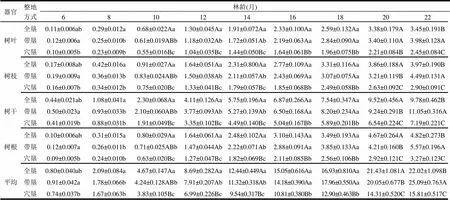

由表3可知,3种整地方式的尾巨桉林分单株总生物量和各器官生物量随着林龄增加均呈现逐渐增加的趋势,但不同时期各器官大小排序存在差异:在林龄6月生时,为:树干>树枝>树叶>树根;在8月生至12月生时为:树干>树枝>树根>树叶;在14月生至22月生时为:树干>树根>树枝>树叶。总体来看,随着林龄增加,地上部分与地下部分生物量的比值呈逐渐减小的趋势。

各样地样木的单株平均生物量存在一定差异且同一林龄不同整地处理间各器官生物量大小排序相同。6月生时,穴垦的尾巨桉单株各器官生物量和总生物量均差异显著(<0.05),而全垦与带垦两种处理间的尾巨桉生物量差异不显著;8月生时,全垦的尾巨桉单株各器官生物量和总生物量均差异显著(<0.05),而带垦与穴垦两种处理间的尾巨桉生物量差异不显著;10、12和14月生时,3种整地方式的尾巨桉单株各器官生物量和总生物量均存在显著差异(<0.05),其大小排序均为:全垦>带垦>穴垦;16和18月生时,全垦与带垦之间无显著差异,但二者均极显著大于穴垦(<0.01);20和22月生时,3种整地方式的尾巨桉单株各器官生物量和总生物量均存在极显著差异(<0.01):20月生时其大小排序均为:全垦>带垦>穴垦,22月生时其大小排序均为:带垦>全垦>穴垦。

表3 3种整地方式下尾巨桉单株生物量变化 kg

2.23种整地方式下尾巨桉林地土壤水分动态

由图1可知,3种整地方式的尾巨桉林地土壤水分的季节变化格局相似,与试验区的降雨分布基本保持一致,这是由于试验区的林地土壤水分均来源于天然降水,故受到该地区降雨的显著影响[11]。3种整地方式中,穴垦的尾巨桉林地有较高的土壤体积含水率,其显著大于全垦和带垦的林地土壤体积含水率(<0.05),而全垦与带垦之间差异不显著。这是因为3块试验地地势平坦,落入试验地的降水全部渗入林地,不以地表径流形式流出,在此背景下,人为扰土程度较大的全垦和带垦林地土壤表层相对疏松,林地蒸发散速率较大。

图1 3种整地方式下林地土壤水分季节变化

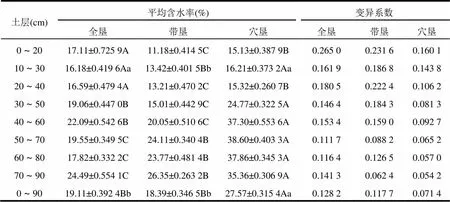

整地方式不同也造成了林地土壤水分垂直分布的差异。由表4可知,在表层土壤(0~ 20 cm),3种整地方式下尾巨桉林地试验期间的土壤平均体积含水率差异极显著(<0.01),其大小排序为:全垦(17.11%)>穴垦(15.13%)>带垦(11.18%);10~ 30 cm土层,全垦与穴垦差异不显著,但二者均极显著大于带垦(<0.01);20~ 40 cm土层,3种整地方式之间的土壤平均体积含水率差异极显著(<0.01),其大小排序为:全垦(16.59%)>穴垦(15.32%)>带垦(13.21%);30~ 50 cm和40~ 60 cm土层,3种整地方式之间的土壤平均体积含水率差异极显著(<0.01),其大小排序均为:穴垦>全垦>带垦;50~ 70、60~ 80和70~ 90 cm土层,3种整地方式之间差异极显著(<0.01),其大小排序均为:穴垦>带垦>全垦。可见,在林地上层的土壤(0~ 40 cm)的土壤体积含水率表现为:全垦>穴垦>带垦,较下层土壤(50~ 90 cm)的土壤体积含水率表现为:穴垦>带垦>全垦,人为整地在一定程度上促进了上层与下层土壤水分的交换,干扰程度越大水分交换越频繁,表4中各林地土层的土壤水分变异系数的变化就证明了这一点。而从0~ 90 cm土层来看,穴垦林地的的平均体积含水量最高,达27.57%,蓄水量可达248.13 mm;带垦林地与全垦林地土壤水分含量差异不显著,其林地土壤平均体积含水率分别为18.39%和19.11%,蓄水量分别为165.51 mm和171.99 mm。这表明在观测期间带垦最能促进林分生长,其生物量最大,对土壤水分的消耗也最大,3个林地的土壤体积含水率大小排序正好与林分乔木层的生物量排序呈负相关关系。

表4 3种整地方式下林地土壤水分垂直变化

2.3尾巨桉林分生物量与土壤水分相关性分析

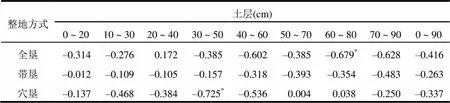

将3种整地方式下的林分生物量与林地各层土壤的土壤体积含水率作相关分析,其结果可见表5,虽然3种整地方式下的林分单株平均生物量与各层土壤体积含水率的相关性基本上均呈负相关的关系,但相关系数差异较大。对于全垦条件下的林分单株平均生物量,其与表层0~ 40 cm土壤含水率的相关系数较深层(40~ 90 cm)土壤含水量要小,其与60~ 80 cm土层的土壤体积含水率达到了显著负相关(<0.05),相关系数为0.679;对于带垦条件下的林分单株平均生物量,其与林地各层土壤含水率的相关系数基本上随土层加深而增大,但相关性均不显著;对于带垦条件下的林分单株平均生物量,其与10~ 30、30~ 50和40~ 60 cm土层土壤含水率相关系数较其他土层要大,其中与30~ 50 cm达到显著负相关(<0.05),相关系数为0.725。

表5 3种整地方式下林分生物量与各土层土壤体积含水率的相关关系

注:*<0.05。

由于林地地势平坦、土壤粘重,在不考虑地表径流和土壤渗透的情况下将林地蒸发散(包括截留蒸发、土壤蒸发和植被蒸腾)均看作是尾巨桉生长耗水,利用水量平衡方程在已知观测期间各月降水量和林地土壤含水量的前提下可计算出3种整地方式下尾巨桉生长耗水量,由此可得到各林分单株平均生物量与林分耗水量的相关关系:3种整地方式下尾巨桉林分单株平均生物量与耗水量之间均呈显著正相关,相关系数分别为:全垦0.924、带垦0.856、穴垦0.933。3种整地方式下尾巨桉生长水分利用效率(WUE=生长量/耗水量)观测期间平均值分别为:全垦13.08 g·mm-1、带垦13.54 g·mm-1、穴垦9.65 g·mm-1。可见,整地措施使林分的水分利用效率升高,但整地也会使林地土壤水分垂直传输和交换速率增大,增加了土壤水分散失几率,整地强度最小的穴垦水分利用效率最低,但全垦的却非最大就证明了这一点。

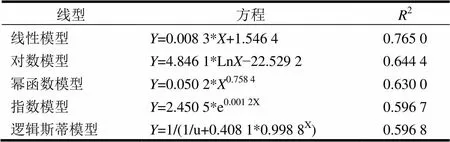

另外,利用3块林分单株平均生长量及对应时间的耗水量可得到尾巨桉林分单株生长量()与林分耗水量()的拟合方程(表6)。

表6 尾巨桉单株平均生长量与林分耗水量的拟合方程

注:逻辑斯蒂模型中U生长量(因变量)的最大值,本次取值为23.1。

3 结论与讨论

随着林龄增加,3种整地方式的尾巨桉林分单株总生物量和各器官生物量均呈增加趋势,其树干和树根所占比例逐渐增加,树枝和树叶所占比例逐渐减小。在幼龄期(16个月之前),全垦的尾巨桉林分生长量最大,这和整地强度有很大关系[12],但此后带垦的林分生长优势越来越明显,这是因为带垦的采伐剩余物未被烧失,整地强度也适中,能提供尾巨桉林分生长所需资源。

3种整地方式的尾巨桉林地土壤水分的季节变化格局相似,与天然降水分布基本保持一致。穴垦的尾巨桉林地土壤有较高含水率且显著大于全垦和带垦的(<0.05),全垦与带垦之间差异不显著,结合林分生长情况表明整地在一定程度上改变了林地土壤物理特性,促进了林分对土壤水分的吸收,林分生长越快,消耗水分相对就多[13-14],这也是整地强度最小、林分生长最差的穴垦林地其土壤水分含量最高的原因。

3种整地方式的林分生物量与各层土壤体积含水率基本均呈负相关关系。3种整地方式下尾巨桉林分单株平均生物量与耗水量之间均呈显著正相关,相关系数分别为:全垦0.924、带垦0.856、穴垦0.933,其水分利用效率观测期间平均值分别为:全垦13.08 g·mm-1、带垦13.54 g·mm-1、穴垦9.65 g·mm-1。

[1] 陈少雄,陈小菲.我国桉树经营的技术问题与思考[J].桉树科技,2013,30(3):52–59.

[2] 时忠杰,徐大平,张宁南,等.桉树人工林水文影响研究进展[J].林业科学,2009,45(11):135–140.

[3] 邓妍,高志强,孙敏,等.夏闲期深翻覆盖对旱地麦田土壤水分及产量的影响[J].应用生态学报,2014,25(1):132–138.

[4] 李福,刘广才,李诚德,等.旱地小麦全膜覆土穴播技术的土壤水分效应[J].干旱地区农业研究,2013,31(4):73–78, 98.

[5] 李若帆,申丽霞,兰印超.不同覆膜处理对土壤水分温度及春玉米产量的影响[J].中国农学通报,2014,30(6):209– 214.

[6] 乔艳琴,樊军,高宇.黄土高原水蚀风蚀交错区植被间土壤水分竞争[J].自然资源学报,2014,29(50):801–809.

[7] 张建军,李慧敏,徐佳佳.黄土高原水土保持林对土壤水分的影响[J].生态学报,2011,31(23):7056–7066.

[8] 苏嫄,焦菊英,马祥华.黄土丘陵沟壑区主要群落地上生物量季节变化及其与土壤水分的关系[J].水土保持研究, 2012,19(6):7–12.

[9] 郑长瑞.不同经营措施对杉木幼林生长的影响[J].亚热带水土保持,2013,25(2):23–26.

[10] 李星辰,杨吉华,于连家,等.石灰岩山地不同整地方式对侧柏林土壤蓄水保土功能的影响[J].中国水土保持科学,2013,11(3):59–65.

[11] 朱乐天,焦峰,刘源鑫,等.黄土丘陵区不同土地利用类型土壤水分时空变异特征[J].水土保持研究,2011,18(6):115 –118.

[12] 林德根.不同整地方式对火炬松幼林生长及林下植物多样性的影响[J].东北林业大学学报,2000,28(6):1–3.

[13] 张春梅,焦峰,温仲明,等.延河流域自然与人工植被地上生物量差异及其土壤水分效应的比较[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2011,39(4):132–134.

[14] 张雷明,上官周平.黄土高原土壤水分与植被生产力的关系[J].干旱区研究,2002,19(4):59–62.

The Variation of Biomass of×Plantations on the Leizhou Peninsula under Three Land Preparation Methods and Relationships with Soil Moisture

SHI Yu-tian1, WEI Guo-yu1, WANG Zhi-chao2, LIU Guo-cui2, DU A-peng2

(1.,530001,,; 2.,524022,,)

Growth and soil moisture were examined for×plantations established using three land preparation methods. Traits evaluated included average biomass per tree, soil moisture content, and then the relationship between these two traits in orderto evaluate effect of site preparation method on stand growth and water use efficiency. Research results showed: although eucalypt forest plant total biomass of three species of soil preparation and biomass of different organs increased as age increased, the proportion of total biomass accounted for by branches and leaves gradually decreased whilst that accounted for by stems and roots increased. The growth amount of full cultivation was the largest in the young (to age 16 months) eucalypt plantation, and furrowing was the largest 18 months later. Seasonal variation in of soil moisture under the×plantations established under the three land preparation methods proved similar. To three land preparation methods, digging hole generally had the highest soil water content and was significantly higher than full cultivation (<0.05) but not significantly higher than furrowing. There was a positive correlation among the three land preparation methods in average biomass per plant and water consumption, and the fitted equation between individual tree growth and water consumption of stand was built.

×; land preparation methods; biomass; soil moisture

S758.5+2;S718.51+6

A

2015-08-13

国家自然科学基金青年科学基金项目(31300383);广东省林业科技创新专项资金项目(2014KJCX021-04);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(CAFYBB2014QB024);广东湛江桉树林生态系统国家定位观测研究站运行补助项目(2015-LYPT-DW-006)

石驭天(1974— ),男,工程师,主要从事营林生产与管理工作.E-mail:78650666@163.com

*杜阿朋为通讯作者.E-mail: dapzj@163.com