郯城县新型职业农民培育试点

郯城县位于山东省最南部,临郯苍平原腹心地带,全县辖1个街道办事处、9镇、3乡、1个省级经济开发区,616个行政村,耕地面积107.47万亩,93.89万人,其中,农村人口82.8万人,农村劳动力资源55.9万人,乡村从业人员51.6万人,长期从事农牧渔业生产30.6万人,是农业大县和“全国粮食生产先进县”。2012年8月郯城县被确定为全国新型职业农民培育首批100个试点县之一。经过两年多的探索实施,郯城县建立了系统规范的试点工作体系,成为了山东样本之一。

一、新型职业农民培育试点工作内容

1. 开展社会调研,制定方案政策

郯城县被确定为试点县后,县委县政府高度重视,责成农业局组织人员开展社会调研,研究制定实施方案。通过社会调研完成了《郯城县农业生产基本情况调研报告》、《关于郯城县农民素质与教育培训需求的调研报告》、《郯城县农业产业发展与农业农村政策调研报告》、《郯城县草莓生产调研报告》、《郯城县粮食、草莓种植效益分析》等调研报告。在社会调研的基础上,研究制定了《郯城县新型职业农民培育试点工作方案》、《郯城县新型职业农民教育培训方案》、《郯城县新型职业农民培育认定管理办法》、《郯城县粮食、瓜果蔬菜产业新型职业农民引导扶持政策体系》等一系列方案、办法和政策扶持体系。县政府以郯政办发[2013]22号下发《郯城县人民政府办公室关于印发郯城县新型职业农民培育试点工作方案的通知》文件,成立了以副县长为组长,县经济研究中心、农业局、发改、教育、财政、人社和农技中心、农广校等单位负责人及各乡镇(街道)副乡镇长(主任)组成的领导小组,办公室设在农业局,负责协调督导试点工作开展,项目由农村科技教育培训中心(农广校)具体实施。

2. 严格人员遴选,落实师资基地

新型职业农民领导小组办公室在宣传发动的基础上,按照个人申请、基层推荐、部门审批和公开、公平、公正的原则,以“认知态度、文化程度、产业规模、年龄性别、村级意见”等为条件,对照郯城县新型职业农民培育认定管理办法标准,择优遴选培育对象。组建了郯城县新型职业农民培育专家队伍和技术指导员队伍等两支教师团队。建立了港上镇草莓协会、育新水稻农机化服务农民专业合作社等10处教学实践基地供教育培训实践实习。

3. 落实教育培训,全面提升素质

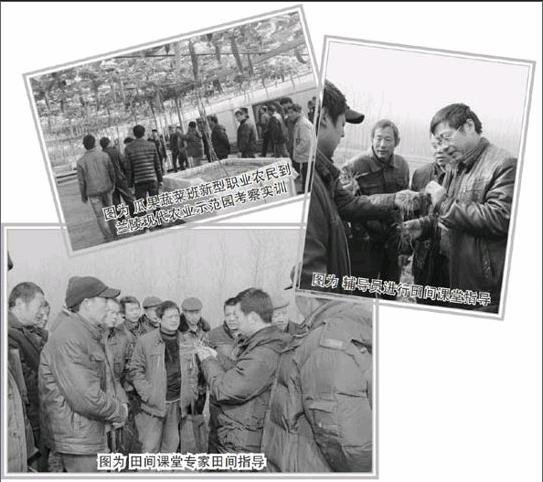

按照上级试点要求,根据《郯城县新型职业农民教育培训方案》(郯职农办字〔2013〕1号)文件规定开展教育培训。采取“一点两线”教育培训模式,即以粮食和瓜果蔬菜产业发展为立足点,以生产技能提升和经营管理知识培训两线开展新型职业农民培育。生产技能培训采取集中培训与小班制“田间课堂”培训模式相结合的方式,理论与实践相结合,提升生产管理技能。经营管理培训按照上级要求,采取创业培训异地集中准军事化的培训模式,参训学员统一车辆接送、统一服装军训,统一培训教材、统一课程安排、统一生活标准、统一师资配备、统一实习考察、统一考试考核等“八统一”开展培训。通过培训全面提升了农民的素质和能力,为现代农业发展和新农村建设提供了人才支持和智力支撑。

4. 按照认定标准,严格审核认定

按照《郯城县新型职业农民认定管理办法》(郯职农办字〔2013〕2号)文件的要求,本着“边遴选、边培训、边认定”的原则,主要在港上镇、花园乡、新村银杏产业开发区等试点乡镇内筛选、确定拟认定对象,组织人员到乡镇和村庄严格进行人员资格审查,进行照片信息采集,本人填写“郯城县新型职业农民培育(试点)个人申请表”和“郯城县新型职业农民资格认证审批表”,组织专家进行评审认证,评审认定后名单到所在村、乡镇(街道)和县政府网站进行公示,公示无异议后,确定为郯城县新型职业农民,颁发证书,享受各项扶持政策,并接受领导小组办公室组织的定期考核和动态管理。2014年,两批共认定生产经营型职业农民252人。

5. 建立扶持政策,完善激励机制

根据县政府办公室〔2013〕22文件要求,取得新型职业农民资格证书的职业农民,享受《郯城县粮食、瓜果蔬菜产业新型职业农民引导扶持政策体系》(郯职农办字〔2013〕3号)文件规定的现有农业优惠扶持政策向新型职业农民倾斜;优先安排申报农业科技推广项目及各项配套服务,优先提供金融信贷支持,在各类评优奖励(如省、市“乡村之星”)中,同等条件优先,优先安排新型职业农民参加各类考察、学习、培训交流活动,并实行免费或补助,为其进一步发展提供平台的“一倾斜四优先”和土地流转、保险、养老及子女就学就业等方面优惠扶持政策。

二、新型职业农民培育试点工作经验

1. 宣传发动,提高农民对新型职业农民培育重要性认识

2012年8月,郯城县被确定为全国新型职业农民培育试点县以后,郯城县采取了形式多样的宣传发动工作。通过召开会议、印刷明白纸、宣传车、电视通告、沿街电子屏和下发文件等宣传手段,让广大农民充分认识到新型职业农民培育的重要性,为试点工作开展打下了基础。

2. 社会调研,掌握农民的素质状况和培训需求

(1)农民素质状况:2012年据住户调查显示,全县劳动力中,文盲半文盲占劳动力总数的2.1%;小学文化占16.2%;初中文化占 66%;高中文化占13%;中专以上文化占2.7%。全县农民技术人员6万余人,占劳动力总数的12%,中级以上技术人员1万人左右,仅占劳动力总数的2%。全县农业科技贡献率为52%。

(2)农民教育培训需求情况:一是从农民参加培训和培训目的调查来看,在被调查的206人中,当年参加过各类农业技术培训的177人,未参加的29人,分别占86.2%和13.8%。从农民培训目的看,56.7%的农民为增加收入,78.3%的农民为提高技能,6.4 %的农民为获得政策扶持,4.2%的农民为其他目的。二是从农民对培训时间需求的调查来看,喜欢3天以内培训的121人,占65.41%,喜欢4~7天的49人,占26.49%,喜欢7天以上的13人,占7.03%。三是从农民对培训方式和地点的调查来看,农民喜欢面对面授课的110人,占59.46%;喜欢现场实习的106人,占57.30%;农民喜欢广播、电视等媒体教学的33人,占17.84%。从培训地点的选择来看,农民接受在本村培训112人,占60.54%;在乡镇培训的66人,占35.68%;在县城培训的7人,占3.78%。四是从农民对培训内容的调查来看,喜欢新型农民培训的占96%,喜欢阳光工程职业技能培训的占83%,喜欢其他培训的占68%。其中,喜欢种植类培训的占98.92%,喜欢养殖类培训的占80%,喜欢非农经济培训的占77.84%。

通过社会调研,全面掌握了农民的素质状况和培训需求,为研究制定试点教育培训工作方案奠定了基础。

3. 教育培训,提升了农民的科技素质和经营能力

一是科学安排培训时间,让农民生产学习两不误,安心参加学习。二是经营管理培训,采取异地集中准军事化的培训模式,内容涉及政策解读、专题讨论、模拟训练、产业计划书制定、成功典型介绍、参观考察等,全面提升经营管理能力。三是生产技能培训,采取“田间课堂”模式,以农民为中心,以田间为课堂,以实践为手段;参与式、启发式、互动式教学,提高了农民的动口、动脑和动手能力,达到了方便农民、实惠农民和智慧农民的目的。

4. 资格认定,职业农民受到社会关注和尊重

通过新型职业农民资格认证,让农民从一种生活在农村、收入低、素质差、代表贫穷的“身份”、“称呼”转变成与国家公务员、工厂工人、企业白领、蓝领一样,成为一种光荣的职业选择,受到社会普遍尊重。农民从一种身份印记变成光荣职业,让农民活得有尊严,从而提高了从事农业的积极性。

5. 政策扶持,激发了职业农民的农业生产热情

郯城县对认定的新型职业农民制定了扶持政策体系,涉及土地流转、评先树优、项目优先、生产补贴、技术服务、金融信贷、农业保险等,同时,县政府又出台《新型职业农民和农村实用人才扶持奖励办法》文件,连续三年每年从财政列出50万元专项资金对优秀新型职业农民和农村实用人才进行扶持奖励,有效地促进了新型职业农民培育试点工作开展和农民参与资格认证的积极性。

三、新型职业农民培育试点工作延伸思考

1. 新型职业农民由谁培养

培育新型职业农民是国家的战略性系统工程,目前各地由农业部门为主开展新型职业农民培育工作,教育培训资源有限,力量略显单薄。只有打破格局、整合资源,联合教育、人社、共青团、妇联、科技等多部门开展农民教育培训,形成合力,并利用好农广校、农业职业院校、农机化学校、农技推广服务机构、农业科研院所等公益性培训资源,同时,发展合作社、龙头企业等社会化教育培训机构,搭建专业化、多元化相结合的新型职业农民培育平台,才能加快新型职业农民培养的步伐,才能全面提升农民科技素质,为现代农业发展提供人才支持。

2. 培养谁

农业从业人员基数大,涉及产业多,如何使有限的教育培训资源用在刀刃上值得思考和研究。选择有长期从事农业生产意愿、有提高自身素质积极性、有相应科学文化素质的务农青年、返乡农民工和高初中毕业生等新生劳动力,进行重点培养,是培育新型职业农民的战略选择。据调查,务农农民中,18~35岁的占25.3%。这部分人员文化程度较高、思想观念超前、务农意愿稳定,具有一定的产业发展基础,可以通过有针对性的教育培训和创业扶持,培养成为新型职业农民;返乡农民工思想理念先进、创业欲望强烈、经济实力较强,可以通过技术培训、政策引导和创业扶持,培养成新型职业农民;对于新生代农民,通过免费培训、政策扶持和就业引导等措施,有组织、有计划地将一部分农村高初中毕业生等农业后继者培养成为新型职业农民,为未来农业发展储备、留住人才。

3. 如何培养

2014年教育部、农业部联合制定了《中等职业学校新型职业农民培养方案试行》,为50岁以下农民学历教育打开了方便之门。但新型职业农民培养,与一般的科技培训有所不同,不能单一依靠中职学校开展中专学历教育途径培养,要多途径、多层次开展教育培养,全面提升农民的整体素质和能力。新型职业农民培养过程中应构建普通高校与职业院校、高职与中职教育、普通高中与中职学校、政府部门(团体)与学校、学校与企业、企业与经济组织、培训机构与实践基地等上下联动、相互贯通、学历与资格证书互补、理论与实践相结合的新型职业农民培育“立交桥”,开展多层次、多途径、多形式的农民职业教育培训,加快新型职业农民培养。

4. 如何加强认证管理

《郯城县新型职业农民认定管理办法》中规定,实行考核制度。县新型职业农民工作领导小组定期对新型职业农民产业发展、目标完成以及参加培训等情况进行考核。考核不合格者,经领导小组会议研究取消其职业农民资格;实行动态管理。有违法违纪行为,因个人过失给国家、集体、群众造成重大损失和严重后果,或伪造相关证明材料、业绩,以及其他原因不宜继续作为新型职业农民的,经县新型职业农民工作领导小组核实给予取消其职业农民资格;实行档案管理。建立新型职业农民档案,以户为单位建立新型职业农民数据库和信息管理系统。对取销资格者,收回《新型职业农民资格证书》,不再享受政府和有关部门关于新型职业农民的相关扶持政策。

5. 如何落实扶持政策

新型职业农民的生产发展、就业创业还面临许多困难和问题,迫切需要加大政策扶持力度。政策扶持是开展新型职业农民培育认定的保障。如果保障不力,“让农业成为有奔头的产业,让农民成为体面的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园”就难以实现,降低了农民生产和参加培训认定的积极性,使认证流于形式。因此,在新型职业农民培育过程中,扶持政策是三大制度的重要一项,如何制定详细措施落实兑现有待于进一步思考和研究。

山东省农业广播电视学校郯城县分校 于慎兴