梦圆喀什

郭利民

烈士陵园扫墓

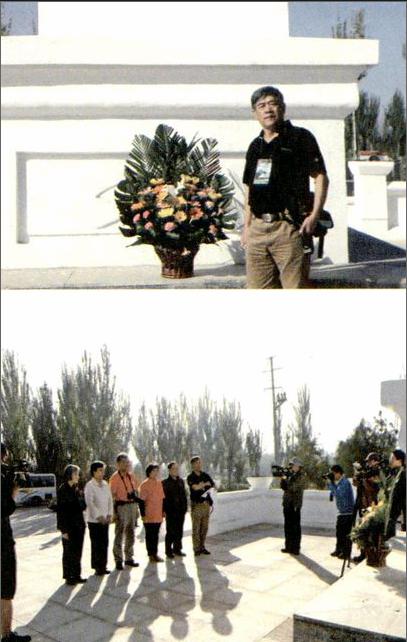

2013年9月20日,喀什疏勒,烈士陵园纪念碑前恭恭敬敬地放上了我们的鲜花篮。

1968年之后,修建中巴国际公路的部分牺牲同志埋葬在这里。

花篮是农三师为我们准备的,尽管没来得及写上文字,但是却很合适,这座占地50亩的陵园长眠着20世纪60年代中印边界自卫反击战、80年代阿克陶县巴仁乡“东突”反革命暴乱中牺牲的我军烈士,以及入口处说明上未标明的中巴公路战友。

3万多平方米,一眼望去整整齐齐却密密麻麻的陵墓中,我的战友在何处呢?今天来得太早,管理人员还未上班。

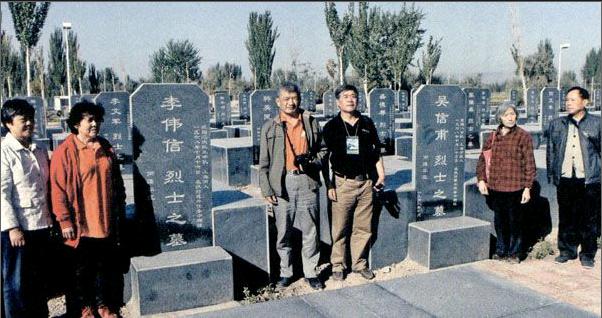

同行的中央电视台崔永元《口述知青史》剧组、新华网记者、上戏电影学院《知青往事》编导小史、复旦影视编导系小杨、中巴公路国内段建设者廖智和她的战友们及领队杨永青大姐,我们共16人迅速在园中散开,怀着尊敬之情,辨认着新新旧旧的墓碑。

“只要是南疆军区立的,标有单位‘喀喇昆仑筑指的就是我的战友,他们有不少。”条条墓道中寻找的我嘶哑地大喊,亲爱的战友啊,快让我拜谒你们的陵寝啊!

“找到了!”

大家立刻向陵园右侧跑去,这里有好几排豪华的玄色大理石坟墓。

所有的摄像机都转动起来。

无数往事涌到眼前……

“这是工程一大队的,这是二大队、三大队的……这几位现役军人,汽车兵,刚发领章、帽徽就换上蓝工作服到汽车大队……李伟信、吴信甫是上海知青……兄弟,我们来看你们了,代表战友、黄浦江的父老乡亲来看你们了……”我热泪夺眶,泣不成声……

“宋念德”三字赫然在目,我喊起来:“老宋,小郭来看你了,你是大队部机关炊事员,河南西平人……你蒸的馍特别香,你擀的臊子面大伙抢着捞……1969年4月,你牺牲在印度河上游的雪崩中……几辆推土机一天一夜,在上千方冰雪中找到遗体……你还保持着炊事车前轮边锹挡蹲避的姿态……”

庄严肃穆的陵园中哽咽着我的悼诗:

我们替你们活着

代你们多看一眼

今天的社会主义祖国

多么美好……

19日,通往塔什库尔干洪其拉甫国界的中巴公路布伦口大桥边,我回顾了1968年冬天在这里休整、学习及路面平整情况。

2011年,上海世博会巴基斯坦馆长阿沙德先生接见我时热诚地说:“你们修了中巴公路,我们是好兄弟,中国和巴基斯坦是好兄弟……”

为了几位平均66岁老人的安全,有关上级没有批准我们去巴基斯坦中国烈士陵园扫墓,此刻,借绵长的中巴公路,捎去怀念,捎去对义务守陵30多年的阿里·马达德等五位巴基斯坦朋友的问候。已办好护照,适当时间,我还是要去吉尔吉特!

43年来,一直想着牺牲的战友,今天梦圆喀什了。

国际主义的烈士,兵团、新疆、上海永远记得你们!

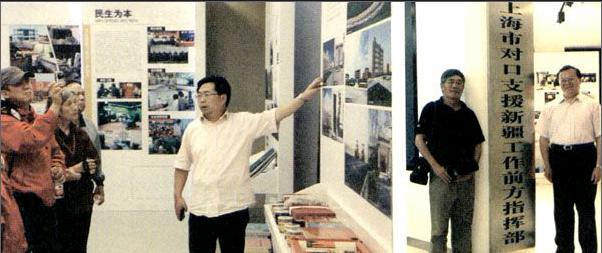

上海援疆前方指挥部

“你们是上海第一代援疆的……”陈靖同志轻语一声,使人对闵行老区长分外亲切,让我想起跟随他慰问甘肃核武器基地退休老同志的情景。

陈靖同志是上海对口援疆前方指挥部总指挥,现在趁会议空隙特地赶来接见我们。

喀什地委旁的招待所,前方指挥部的张主任向我们赠送了专题片《喀什四章》,画册《泽浦》、《巴楚》、《莎车》和《叶城》,即便不听介绍,我也从昨夜、今日的暗访中看到了交通发达、经济迅猛发展、社会稳定、民生保障。

陈靖同志拉我在前方指挥部牌前合影,并且与全体同志合影留念。

他留大家用自助晚餐,我排在几十位援疆同志中,大家的托盘里堆起了西红柿炒蛋、杭白菜、青椒肉丝、米饭及小碗罗宋汤。

几年来他们就是这样过的。

在新疆工作了35年的我高兴地看到:全国对口援疆,新疆全面受益。

与喀什共同努力,上海把援疆的事办成了群众满意的事。

蓝天、白云、冰山下,曾经苍凉的戈壁滩,老人、妇女骑车在蜿蜒的公路上,整村的买买提、阿依古丽们搬进整洁的安居房,巴郎子(男孩)在彩虹般的学校运动场上体育课。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别比2010年增加71.8%和48%……

在挂职副县长陈冬发(中共闵行区委宣传部副部长)的努力下,由闵行区对口援助的泽浦出现南疆第一个5A级金胡杨景区,维吾尔农民就地成了旅游合作社持股人……

近3000名上海同志参与了喀什的技术管理工作,262名援疆干部奔波在农牧第一线,上海援疆资金的70%用于民生。

看着他们,不禁想起我发表在《闵行报》的小诗《江南style》:

燃遍大江南北的江南style

其实不过是首尔

邻国汉江对面

那个鸟叔

摩登的意淫

倒是蹲跨的骑姿

时时提醒我们

同龄的鸟叔们

此刻跨在马背上

带着江南温润的水乡关爱

把所有的手足之情送到喀什草原

我二十岁的青春啊

三十五年最宝贵的岁月

已然化为漫山遍野的草花

欣然地赞同在

微风中的摇迤

恨不能

再次策马缓跑

在转场的奔波中

为你们

哪怕只仅仅烧滚一壶

篝火上喷香的奶茶

不顾骨质增生的老胳臂老腿

郑重地为你们舞一段江南风情……

委托指挥部朋友向陈东发同志问好,记着三年来他发的短信;向作家安谅老师问好,《解放日报》上他的文章、诗歌,每篇必读。

上海艺术家的《沙枣花香》在北京上演,中央援疆工作会议全体观看了演出。这部感人肺腑的话剧作品把我们和你们紧紧联系起来……爱心银针,可以拔除千万个买买提眼中的疑雾,三代共产党人,命脉相连地献身边疆,温暖了苦难中渴望幸福的天山南北,我们的努力,永远不会没有人理解……

其尼瓦克宾馆

“其尼瓦克?中国花园?”导游刚报出当夜住喀什其尼瓦克宾馆时,我简直不相信自己的耳朵,连声追问:“100多年前的英国领事馆?”

“对,就是!”

为证实这一点,夜间暗访回来,又找了大门的老保安。

次日清早,在同楼500位朝靓穆斯林抑扬的晨礼声中,我穿过高楼环立下的大院左侧走廊,在后院找见残存的英国领事馆部分建筑,打开照相机,上上下下,愤怒地从不同角度拍了许多照片。

这是破获贼窝后的证据收集,天晓得有多少珍贵的新疆古文物在这里中转,被那些盗宝的探险家打包发回老家!

造房的是乔治·马尔嘎特(马继业),据传为洋枪队英国军官马格里掳来太平天国某亲王公主后生的混血儿子。马继业1894年来喀什游历,直到1908年,作为英属印度克什米尔地方驻喀什特别代表,在土曼河畔植果树、种花、建房、娶妻立业。代办处发展为领事馆后,1908~1911年他是英国喀什领事,1911年成为总领事,1918年退休。

他步入侵我国西藏的谋主荣赫鹏(杨斯哈本)后尘到此,在这里的多年时光,与喀什的灾难密不可分。

若能穿越到20世纪初,我作为警官会毫不犹豫地拔出公务手枪截住当年马继业庇护的冒险家斯坦因,勒令这个匈牙利犹太人开包接受检查,尽管他已经改换门庭在女王政府保护下。

斯坦因的第三次探险,就在此地为182个箱子包上防潮锡箔,另又塞满八个大驮箱,其中仅楼兰古文物和敦煌王道士处骗来的宝物就达1万多件!

盘踞喀什的沙俄与英国领事馆是帝国主义侵略者两大强盗堡寨,他们之间勾心斗角,驻色满的沙俄总领事彼得洛夫斯基以“喀什总督”自居,傲慢得根本不理也不见英国领事马继业。但是有一点却令人惊奇地一致,他俩都在不遗余力地收集中国古籍和古文物,并为形形色色的外国“探险家”提供方便。

彼得洛夫斯基本人在色满区的21年里,就掠走数以万计的中国古文物。而马继业在其尼瓦克非法收集了大批和田、莎车、库车的古写卷,其中有丹丹乌里克的唐代文书,婆罗米文文书,麦盖提的喀喇汗朝突厥语、阿拉伯语文书以及巴楚、库车出土的梵文、于阗塞语和吐火罗语文书。

斯坦因的“宝物”就是在眼前的其尼瓦克英领馆大院里打包盖上火漆印后,送到色满的俄领馆托运,经中亚、俄国与欧洲免单到达英国伦敦的,真是“盗亦有道”啊!

学识并不渊博的马继业先生也上过大当,他从造伪者伊斯兰阿訇手中购来的“古钞本”毁了大名鼎鼎的文物专家勒恩赫博士,使后者声名扫地。伦敦的大英博物馆里,90多件伪文物至今犹存,却无人问津,沦为世界考古界一大笑柄。

而大英博物馆,则因为国际学术界对盗宝行为的不齿,悄悄地从中亚艺术品陈列室撤去关于斯坦因的纪念陈列品。

1933年,“灭汉兴教”民族仇杀中架过阴谋望远镜的其尼瓦克英领馆屋顶天台垛堞还在,我恨不能飞跳上去一把揪住殖民领事官,凭什么炮制“东土耳其斯坦共和国”,为新疆带来无穷灾难?

这个短命的政权刚刚建立就向农牧民强征7万头牛羊,同英国换武器。

“外交部长”卡斯木江阿吉还携带“国书”和大量金银财宝周游各国,通知土耳其、阿富汗、伊朗、英国、美国、日本、意大利、德国和法国,要求枪支弹药、飞机、汽车、现款等政治、军事、经济等各方面的援助。一个叫马合木提·乃迪木的骗子在塔什库尔干得意忘形地告诉别人:“我到手大量黄金,现在携带这些黄金走了,再不会回来了……”

当时的英国领事汤姆森·格洛弗上校建议:“向新成立的‘共和国表示实际的同情和提供援助……”

从印度潜入的英国间谍在喀什花去51万卢比施展阴谋。

他们策划将喀什和印度、阿富汗、伊朗等国连在一起,建立所谓的“大伊斯兰教国”,首都为吉尔吉特……

这个领事馆当时之繁忙程度,大约只有邻家飞落的鸽群才清楚有多少充满阴谋的电报往返。

一直到抗日战争期间,该馆还在塔什库尔干搞间谍活动,直到被共产党员胡鉴领导的边防大队破获而禁止。

1947年,其尼瓦克改为印巴领事馆,解放以后是地区交际处、外宾馆。

1970年秋,往返阿克苏和巴基斯坦罕萨土邦的笔者曾目睹柬埔寨国家元首西哈努克亲王访问喀什,他就在这里的外宾馆下榻。

不尽土曼河水滚滚东流,无际胡杨黄叶萧萧飘落。唯有今天强大起来的中国,才能理直气壮地掀开国外敌对势力支持的“东突”尾巴,告诉世人,华夏民族自古以来就是一个永不可分割的大家庭!

艾提尕尔·热瓦普和艾及克

在蓝天白云下,艾提尕尔大清真寺分外壮观。

正是星期五“主麻日”,虔诚的穆斯林们穿戴整齐,次序井然,依次步入这座闻名中亚细亚的圣寺做礼拜。

为不打搅穆民同胞,我们放弃入寺参观,改为浏览艾提尕尔广场。得空一小时,我迫不及待地沿大寺左侧疾步奔向民族乐器巴扎。这里的牧童热瓦普、喀什热瓦普和刀郎热瓦普是民族琴师心仪的名琴,犹如小提琴中的斯特拉迪瓦依。1968年冬,我们中巴公路筑路文工队在此购买过两把喀什热瓦普。这种维吾尔青年最喜爱的五弦琴音色优美,做工漂亮,是十二木卡姆乐队和刀郎麦西来甫中必不可少的弹拨乐器。

我步入一家前店后作坊的琴行,饿鬼抢食般打断正在演奏的琴匠,坚定地指着他手里的琴说:“就要这把!耐些普罗(多少钱)?”

恼怒的琴匠正待发作,后面拉艾及克的老人站起来问我:“你会弹吗?”

“43年前我跟修建布伦口道班的喀什民间瓦匠音乐家学过一点……”

“弹一下,马上能证明他在吹牛……”琴匠幸灾乐祸地递过热瓦普:“来吧,尊敬的‘音乐家先生……”

整整43年没碰过热瓦普,指法与把位肯定成问题,但别无退路,我只能急切地、结结巴巴地弹响了热瓦普名曲的第一段……

“《塔什瓦依》,喀什音乐家塔什瓦依的作品,他离开尘世整整97年了……”老人点点头,肯定地表态:“给他!”

塔什瓦依(1880~1916),喀什色满庄一个脚夫的儿子,亡故的双亲只留给他一把破旧的热瓦普。弹唱求食一生的塔什瓦依在学习民间音乐时创作了这首名曲《塔什瓦依》,为苦难的人民带来了悲叹和希望的火花……他是喀什的“瞎子阿炳”……

“1500元……”

“1000好吗,我还要这把艾及克……”

“1200元!”

“2000元,‘海买斯,马可?(全部,行吗)就这些‘普罗(钱)了!”我打开了钱包,里面还有一张10元票,“买水2元,打的去其尼瓦克5元……”

琴匠还在犹豫,慈祥的老人却接过钱,把两件乐器装入盒袋,甚至还给了我全副备弦和名片。

“需要什么,请来电话,15天内保证快递到上海……”

于是归途列车中,同伴们遇了难,他们不得不苦着脸经受我每天的恶练,当然有时也会随口跟琴唱道:“越过千层岭哎,翻过万道坡……”

随车义务服务的退休老军医们闻声而来,迫不及待地唱起“花儿为什么这样红……红得好像燃烧的火……”

大家欣赏地摸着热瓦普上骆驼骨与牛角精心镶嵌成的图案,不无遗憾地摇着头:“多么美丽的工艺品啊,可惜年轻时没能学会……”

“太阳下山明早一样爬上来,我的青春小鸟一样不回来。美丽小鸟一去不复返,我的青春小鸟一样不回来……”

丁丁冬冬的琴声、歌声陪伴着大家,列车就这样飞快地奔回江南上海。