西园散记

张庆信

西园地处兰州市华林山西麓,南以狗牙山为屏障,北临黄河,就是现在七里河区的上西园、下西园、林家庄、柏树巷一带。明清时代,西园因得溥惠渠灌溉之利,是兰州著名的冬果梨产地,园圃连绵,绿树成荫,曾以独特的“梨园风光”被列为兰州古八景。兰州通往甘南的官道就从西园的千亩梨园中穿过,明嘉靖朝的太子太保、兵部尚书彭泽的墓园也建在这个地方。新中国成立以后,这个地区逐渐变成新的居民区,昔日的“梨园风光”已经成为历史的记忆。

我的童年和青少年时代就是在西园度过的,见证了西园从一派秀丽的田园风光变成杂乱居民区的历史沧桑,留下了梦萦魂牵的记忆。

消逝的柳树巷

一溜高大的柳树,从巷口绵延排开去,跨过一堵矮墙,伸向远方,“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”。冬去春来的日子,柳树柔软的枝条,缀着鹅黄色的嫩芽,在微风中轻轻摇曳,婀娜多姿。树下是一条3尺宽的水渠,平常是干的,只有农民灌溉菜地时,才有哗哗的流水。

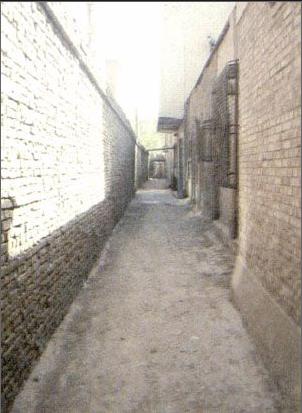

这是兰州近郊一条无名小巷,南北走向,大约40米长,东侧是柳树和水沟,西侧是一溜民房的土坯墙。巷口住着一户人家,巷里是一所四合院,是兰州解放前最后一任市长的私宅。由于祖上的某种瓜葛,我家小院与这所四合院有一扇小门相通。解放后,这所私宅一度成了军营,不久又变成一家食品厂的车间,与我家小院合二为一了。这条小巷仅有两个院子,归属上西园,当地人叫它柳树巷。

20世纪50年代,旧市长早已离开这所院子,新建的兰新铁路从巷口通过,柳树巷基本还保持着原貌,成了我童年的游乐场。春天来了,柳树绿了,水渠里的水哗啦啦流起来了,我们像一群出巢的小鸟,整天在小巷里喧闹嬉戏。小小的柳树巷,一天到晚洋溢着欢乐的笑声。

那时,巷里的柳树有水桶粗了,高大的树冠枝柯交错,浓荫蔽天遮日。七八岁的时候,我已经学会爬树,四肢并用,在10多米高的枝柯上,像小猴子一样行走自如。有一次,我爬上巷口那棵树,在树杈上悠来荡去,很快窜到巷里的一棵树上。我抓住一枝小臂粗细的树杆,悬空吊着荡起秋千来。那树枝突然“咔嚓”一声响,我知道不妙,赶忙伸手抓住身旁的一根树枝。没想到,那是一根枯枝,我身体的重心还没有挪过来,枯枝就折断了,我从10多米高的树上掉下来,吓得树下的小伙伴大呼小叫。我心里一惊,两只手乱抓,就在快要落地的一瞬间,一只手抓住了一把柳条,把整个身子吊起来,上下晃悠了几下,随着柳条折断,我“嗵”地掉在水渠里。幸好柳条缓冲了一下,水渠里泥土湿软,有惊无险,我只摔痛了屁股。

大概由于我们经常爬树,那些喜欢在树上垒窝的乌鸦、喜鹊等鸟类,从不在柳树上做窝。每天在柳树丛跳跃嘀啭的,大多是麻雀,偶尔有黄鹂、布谷、戴胜、雨燕光临。很自然,逮鸟捕雀就成了对我们最有吸引力的活动了。巷西侧的土坯墙上有许多小缝隙,是麻雀筑窝的好地方,我们就在春天麻雀抱窝的时候,捣鸟窝,掏鸟蛋,捉小鸟。麻雀与人类最亲近了,却最不宜人工饲养。有一次,我听见树上一群麻雀叽叽喳喳叫个不停,顺手拿起弹弓,射出一粒石子,听声音打在树杆上了,群雀全飞了,只掉下一只,在地上扑腾。我扑过去捉住,是一只刚刚学飞的小雀,没有一点伤,大约是震晕了掉下来的。这只小雀,我装在笼子里养了几天,它不吃不喝,终于绝水、绝食而死。

夏天的晚上,柳树巷又成了土狗子的天下。土狗子,学名蝼蛄,生活在水渠旁的泥土里。太阳一下山,土狗子就活跃起来,叫个不停,整个柳树巷里此起彼伏,非常热闹。天黑以后,我们借着月光,拿把小铲子,捉几只土狗子,装在玻璃瓶里,压上土,盖上盖,挂在窗户前,半夜里它就会欢叫起来,给沉寂的夏夜增添一点灵性。

60年代初,不知为什么,柳树巷的柳树,被附近生产队砍光了,取而代之的是一堵土墙,粗陋不堪。从此,柳树巷名存实亡,成了一条狭窄、脏乱,没有一点生气的小巷,仅仅作为我们院子的通道,至今还静静地横卧在兰新铁路旁。

柳树巷,这个充满诗情画意的名字,同那条充满生机和活力的小巷,永远消逝了。

小院沧桑

在兰州市七里河区的上西园,有一个不起眼的小院,东、南两边是一个军队单位高高的围墙,小院正好被夹在两堵围墙形成的直角里,杂乱、拥挤、破旧。院里的居民大多是生活在这个城市最底层的劳动者,还有领取城市最低生活保障金的市民。

这个在今天的兰州已经成为“贫民窟”的小院,却埋藏着一段鲜为人知的历史。

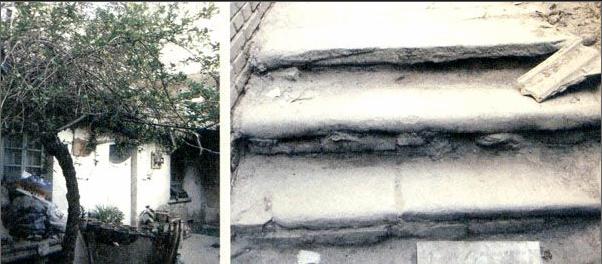

那是20世纪30年代初,这儿还是兰州大户人家孙氏的祭田。30年代末期,孙氏长子、时任甘肃省财政厅科长的孙汝楠在这儿修了一个四合院式的别墅。院里北面是正房,东西是厢房,正房的东侧和东厢房平齐,是一排佣人的住房,大门就在佣人房和东厢房之间。房屋一律砖基土墙,外面搪了一层大约3毫米厚的白灰浆,这在当时的兰州已经是很高级的民宅了。院内用黄河石铺了两条东西、南北走向的大约1米宽的甬道,在院子中央交叉,把小院隔成四块花圃,中间形成一个直径2米左右的圆圈。甬道和圆圈的外侧用侧立的青砖围砌,路面上用黄河石精心拼出各种几何形、花卉形图案。靠南的两块花圃中间种着两丛繁茂的兰州玫瑰;正房门前两旁种着两棵丁香树,繁茂的枝叶高过屋顶。兰州常见的丁香是灌木,开紫色花,而这两棵丁香却是小型乔木,开白色花,是兰州不多见的稀有品种,据说是引进的西洋丁香。春夏时期,玫瑰和丁香一起开放,整个小院就充溢着浓郁的花香。

小院大门外,有一条大约2米宽、50多米长的小路,旁边是明代修建的溥惠渠西渠的一条支渠,渠边生长着一排高大的柳树,夹杂着几棵同样高大的沙枣树,因此当地老百姓把这条小路叫作柳树巷。巷口连接着当时兰州通向临夏、甘南地区的唯一大道。在巷口的东侧,横跨大道修建了一个门楼,下面是拱形通道,上面是神殿,供奉着当地老百姓信奉的神像,当地人俗称“楼楼子”。从巷口向西北3里多路就进入兰州市区,向西南不远处就是明代兵部尚书彭泽的墓园。小院周围是当时兰州著名的西园冬果梨产地,一派秀丽的田园风光。

1941年,民国政府正式批准兰州市建制,为甘肃省政府直辖市。第一任市长蔡孟坚在筹建兰州市政府时,暂时借住在这个小院里,正房三开间的堂屋就是蔡孟坚的办公室,堂屋西侧的一间小偏房是蔡孟坚的临时卧室。因此,兰州建市后的第一届市政府就诞生在这个小院里。蔡孟坚早期留学日本,是国民党中统的重要特工人员,在任湖北省警察局长期间,曾抓捕了中国共产党早期领导人之一、中共中央特科的负责人顾顺章。顾顺章被捕后,立即表示投降国民党政府,由于其掌握大量共产党机密,成为共产党历史上最危险的叛徒,直接威胁到当时中共中央主要领导人和中央机关的安全。由于蔡孟坚报功心切,没有听从顾顺章关于不要向南京打电报的提醒,当晚就急忙向南京中统首脑连发六封绝密电报,被中共特科打进中统首脑机关任机要秘书的钱壮飞破译,才避免了中共的灭顶之灾。如果蔡孟坚不发这六封电报,中国的现代史可能要重写了。后来有史家评论,蔡孟坚差点改变了中国共产党的历史,差点改变了中国的现代史。

由于我家祖上与这个小院主人孙家有一些亲戚瓜葛,这个小院与我家的小院有一扇小门连通。蔡孟坚住在这个小院时,从堂屋西侧小偏房开了一扇小屋门,出这个小屋门向右一拐,走三四步跨过连通我家院子的小门,就可以直接进入我家院子。蔡孟坚那个时期犹如惊弓之鸟,只要听到柳树巷大门那边有什么动静,立即从那个小屋门出来,躲进我家院子,请我父亲出去打探动静,如果平安无事,他重新回去办公;如果有什么不妥,他可以立即从我家院子里逃到西面大街上。

蔡孟坚离任兰州市长时,推荐这个小院的主人孙汝楠接任兰州市第二任市长,这儿就成了孙汝楠的官邸,直到兰州解放。这个现在看起来不起眼的小院,诞生过兰州历史上的第一届市政府,住过差点改变中国共产党历史的蔡孟坚,住过兰州建市以后的第一、第二任市长,也就是民国时期仅有的两任市长,它在兰州市的历史上也算有过一段值得炫耀的岁月。

解放以后,这个小院收归国有,一度成为军营的幼儿园。20世纪50年代初,新修的兰新铁路从小院门口的柳树巷前通过,巷口大道上的门楼被拆除了。随着从小西湖通向甘肃南部的省级道路修通,这条昔日的交通要道渐渐萧条,成了一条街巷。到了大跃进时期,小院交给地方管理,变成了一家食品厂的制醋车间,院中的花圃被毁,两丛繁茂的兰州玫瑰移栽到我家院子里,只留下那两棵丁香树蓬蓬勃勃地生长着,追忆着小院昔日的繁华。60年代,小院又变成了区上的家属院,搬进了六七户人家,旧社会兰州市第一任市长的办公室,住进了一对抗战时期的老革命夫妇。由于管理比较规范,小院的布局没有大的变化,院子里整洁宽敞,丁香树还很繁茂,每到春天就缀满白色的丁香花,浓郁的花香招引着蝴蝶和蜜蜂,给小院居民平淡的日子增添了不少生气。夏天,偶尔有燕子光顾小院,逗引得孩子们大呼小叫,令人不由产生一种“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的历史感慨。

到了“文革”时期,小院人口急剧增长,居民们为了缓解住房拥挤状况,各自在门前圈地盖简易住房和小厨房,把小院的布局彻底毁坏了,变成了一个大杂院。不久,那两棵丁香树也枯死了。改革开放以后,随着兰州市城市建设的飞速发展,小院周围大多变成了楼房,而这个小院却面目全非,越来越破败,静悄悄地蜷缩在高墙的旮旯里,默默承载着兰州市建市以来70多年的历史沧桑,成了一个被忘却的历史陈迹。

童年的狗娃山

这是一个凄婉而美丽的传说。很早以前,在离我家1公里外的南山上,住着一位勤劳、善良的农民。那年,兰州地区大旱,南山草木枯焦,庄稼绝收,水窖干涸。这位农民背井离乡,举家迁往他乡度荒。临走时,匆忙中将一件比较贵重的东西遗忘在山上。他家的一只狗就忠实地守护着,一步也不离开,终因饥渴而死。后来,这位农民返回南山寻找那件遗物,见此悲景,深受感动,洒泪埋葬了这只义犬。从此,当地老百姓就把这座南山叫作狗娃山。

狗娃山是一座干旱、贫瘠的黄土山,高出兰州市区500多米,没有水源。如果天旱,一年有八九个月光秃秃的,一片苍凉,只有秋天才能见到一点绿色。在那个饥饿的年代,秋天是狗娃山最富饶、最有生气,也最吸引我们的季节。每天放学以后,我和几个同学拿着早准备好的绳子、铲子,离开坐落在华林山西侧半山上的小学,沿着南边山腰,走10来分钟就到狗娃山。那时候,我们那一带人家,冬天烧炕引火,用不起木材,就用狗娃山上的一种蒿草。这种蒿草灰白色的枝干,灰白色的小叶,米粒大的小黄花,特别耐旱,在大旱之年也能顽强生长,雨水好的年头,可长1米多高,当地人叫米蒿子。米蒿子含水量少,晒干后遇一点火星就着,是最好的烧炕燃料。每年秋天,上山拔米蒿子,是男孩子的任务,也是我们最喜欢的差事。

狗娃山山势陡峭,山麓和山头地势平缓处,稀稀拉拉几块农田,种着苞谷、洋芋等一些耐旱庄稼。这是附近生产队的“撞田”,春天播种就怀着侥幸心理,耕作粗放,疏于管理,撞上雨水好的年景收获也不少,碰上大旱就颗粒无收。到了狗娃山,我们不忙着拔草,先溜进洋芋地里偷挖几个洋芋,或者在苞谷地里偷掰几个苞谷棒子,选一个背风的小土坎,上面挖碗口大个小深坑,侧面掏个洞相连,围小坑边沿一圈用鸡蛋大的土疙瘩一层层垒起来,形成一个1尺多高的空心塔。然后,把米蒿子从侧洞口塞进去烧,等垒在上面的土疙瘩烧得发红了,坑里面也积了许多发烫的草灰,这才把洋芋、苞谷棒子扔进草灰里,洞口用大土块堵起来,再把土疙瘩推进坑里,用脚踩实。这时,我们才去拔草,待每人拔够一大捆草,就高高兴兴扒开土,里面的洋芋、苞谷棒子正好煨熟了。用这种土灶煨的洋芋、苞谷棒子,不焦不生,香喷喷的,别有风味。有一次,我们刚扒开土,一个看田的农民走过来,不仅不骂我们,还和我们一起享用刚出土的热洋芋。他告诫我们,偷几个洋芋烧来吃是可以的,不准在地里乱糟蹋。那时候,我们还比较单纯,每次只偷够吃一次的,决不糟蹋,也不往家里带。

吃饱了肚子,如果时间还早,我们就去挖“洼婆娘”。这是一种植物的根茎,大小、形状像蕨麻,表皮有点苦,里面甜甜的,很好吃,当地方言叫“洼婆娘”。“洼婆娘”分两种,一种白皮的我们叫白面的,一种褐皮的我们叫黑面的。白的甜,黑的微苦。“洼婆娘”埋在很深的土里,我们一般都选择长在崖畔上的,顺着崖坎挖起来非常容易,如果运气好,一次挖的可以装满衣兜,回家分给亲友们解馋。挖“洼婆娘”的时候,顺带能挖到手指头粗的甘草,嚼起来特别甜,可以补充我们身体里非常缺乏的糖分。不过,甘草吃多了容易流鼻血,我们也不敢多吃。

秋雨霏霏的日子,狗娃山上烟雨茫茫,是地达菜生长的好时节。地达菜是一种生长在地上的藻类,像木耳,当地老百姓认为地达菜是羊粪蛋变的。狗娃山上地达菜很多,平常干枯,比纸还薄,紧贴着地皮;秋雨一滋润,很快肥厚起来,遍布在浅草间,好像黑色的花朵。我们拔米蒿子时,顺便捡地达菜,如果雨水好,一次能捡一书包。把地达菜淘洗干净,或炒,或凉拌,或包包子,都很好吃。在那个食品奇缺的年代,地达菜是我们最好的山珍美味了。

狗娃山植被稀少,除了稀稀拉拉的各种野草,和一些野枸杞之类的小灌木,几乎没有任何树木,所以连野兔都见不到,最常见的动物就是小小的蝎虎子,常见的最大动物可能就算黄老鼠了。这是一种灰黄色的田鼠,在农田附近的土坎或坟堆上打洞,秋天从农田偷粮食储存起来。到了深秋,我们就上山找黄老鼠储藏粮食的洞穴。黄老鼠很狡猾,一般一个洞穴有几个洞口,住的洞穴和储藏粮食的洞穴相隔较远,有地道相连。它还非常善于伪装,在一些废弃的洞口,留一些爪印、粮食颗粒等,诱我们上当。如果找到一个储藏粮食的洞穴,可以挖出几十斤粮食来。不过,这样的机会并不多。几年时间里,我有幸挖到过两次,挖出来的几十斤粮食让母亲非常高兴,筛选、晾晒,忙活几天才收拾好,让我们吃了几顿饱饭。

狗娃山的秋天,给我们饥饿的童年带来了几多欢乐,几多慰藉,几多希望,至今让我怀念,让我留恋。

挂在山腰的小学

我的小学时代是在一座旧庙里度过的。20世纪50年代末,我告别了无忧无虑的孩提时代,懵懵懂懂背起书包走进了学校。那是一座有数百年历史的八蜡(音zha)庙,坐落在兰州市华林山西侧半山腰上。“八蜡”本为古代腊月祭祀之名,兰州人却将其本土化,演变出一个八蜡爷来,还说八蜡爷是兰州著名女神金花娘娘的舅舅,相貌丑陋,专管农田治虫,非常灵验。这个八蜡庙就是供奉八蜡爷的。民国时期,利用这个八蜡庙办了一所国立西园小学,解放后仍称为西园小学,当地老百姓俗称八蜡庙小学。

华林山是南山的余脉,横亘在兰州市区,直指黄河,好像一条巨龙在饮黄河水。八蜡庙正好在这个龙头一侧,好像巨龙的眼睛。可能由于地形所限,八蜡庙一反天下庙门朝南开的惯例,庙门朝北。进了山脚下骑楼式的庙门,数百级石板台阶顺山就势,直通半山腰上的山门。为了防止山体坍塌,庙外侧山体用石头包砌,成为一堵壁立数十米的悬崖,南北两头各有一间庙堂半边悬空,下面用柱子支撑着,非常险峻。那时候,八蜡庙的山门和主要殿堂保存完整,许多神像还端坐在各自的神龛里。院子里生长着10多棵参天古柏,郁郁葱葱,遮天蔽日。古柏下,有一个焚烧字纸的青砖炉,像一个小神龛,很精致,两边的楹联当时我也认不全,只记得横额是“敬惜字纸”四个字。整个八蜡庙挂在半山腰上,站在三四里外的我家门口,远远望去,八蜡庙高悬在半空,屋宇巍峨,古柏森森,宛如仙山琼阁。

我上课的教室是一个神殿,泥塑神像还端坐在神龛里,只在神龛外蒙上一层草席,外面糊上旧报纸,我们的课桌就摆放在殿堂。我们每天与神像共处一室,倒也相安无事。这个殿堂阴湿昏暗,经常出现一种奇怪的声响,令人毛骨悚然。个别胆子大一点的同学,一听到声响就把草席一角揭开,向里面张望,有时候还钻进去看个究竟,大约是老鼠在作怪。那时,周围的老百姓每到农历初一和十五,或什么纪念日,就成群结队来进香,焚烧字纸,我们下了课就围着看热闹。殿堂里书声朗朗,殿堂外香烟缭绕,现代教育和封建迷信和平共处,大约也是那个时代的一个特色吧。

“大跃进”时代,破除迷信运动轰轰烈烈,这个八蜡庙也未能幸免,神像被砸烂,神龛被拆毁,一座有数百年历史的庙宇毁于一旦。在靠山一侧,修了一排新式教室,我们终于告别了与神像共处一室的历史。在我上四年级的那年夏天,由于暴雨造成山洪下泄,把我们班教室的后墙冲塌了,学校没有备用的教室,我们只好将课桌搬到院子里,在古柏树下上课。古柏浓密的树冠为我们遮挡阳光,树枝间常有各种小鸟栖息,时而婉转啼鸣,时而跳跃争斗,倒也热闹。有时飞来几只喜鹊,在枝头“嘎嘎”叫个不停,我们一个个仰头看喜鹊登枝,没人听讲了,老师也只好停下课耐心等待。有时侯喜鹊似乎有意捣乱,久久不肯离去,我们就以撵喜鹊为名,争先恐后去找石头往树上扔,把课堂搅得乱糟糟的。最有趣的是秋天,柏果开始成熟,微风一吹,或者小鸟一啄,柏果裂开,麦粒大的柏籽就往下掉。那个年代,我们常常处于半饥饿状态,只要柏籽掉在课桌上,就捡起来放进嘴里咀嚼。柏籽仁涩中有香,多少能为我们寡淡无味的嘴巴解解馋。有一次上课,我座位上方枝头有小鸟鸣叫,只听桌子中间轻轻的“啪”一声,我和同桌不约而同迅疾伸出手去捡,不料掉下的是一粒鸟屎,我俩的手指上都沾了一点,尴尬地相视一笑。

院子靠悬崖边砌着一堵半人高的青砖墙,趴在墙头往下看,令人头晕目眩心打颤。放眼望去,山下正是兰州当时颇负盛名的西园冬果梨的产地,阡陌纵横,果园连绵。春天,梨花盛开的时候,白灿灿一片,望不到头,非常壮观;夏天,果园里绿树成荫,山下又成了绿色的海洋,清风徐来,碧波荡漾,别有风韵;秋天是收获的季节,黄澄澄的果实挂满枝头,另是一番景致;大约最动人心魄的要算冬天下大雪的日子了,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的景象,在这儿一览无余。身临其境,令人不由不赞叹古人诗句的神妙。

我们最感兴趣的是趴在围墙上放纸飞机了。那时候,我们没有什么玩具,自己用废作业纸叠成各种各样的纸飞机,使劲往前一扔,纸飞机就随风飘游,有的忽忽悠悠飞向山下的果园,有的兜个圈又飞回来,落在校园里。如果几十个同学一起放纸飞机,半空中同时有几十只纸飞机飘游,好像几十只白色的蝴蝶翩跹飞舞,非常好看。

我小学毕业的时候,校园里那些古柏还非常茂盛,显得生机勃勃,我们的毕业典礼就是在古柏的浓荫下举行的。我们离开学校不久,不知什么原因,那些古柏就被砍伐了,校园立即黯然失色,没有了生气。离开小学50多年了,那挂在半山腰的小学,那郁郁葱葱的古柏,至今让我牵念。现在,每次经过小学附近,我多么想进去重温儿时的旧梦。然而,想到那曾给我们庇护,给我们带来欢乐、带来灵性的古柏早已不复存在,就不忍心跨进去。还是让那童话般美好的记忆,留在我的牵念里,虽然是一个远逝了的梦。