我参加革命的历程

叶迪 谢海滨

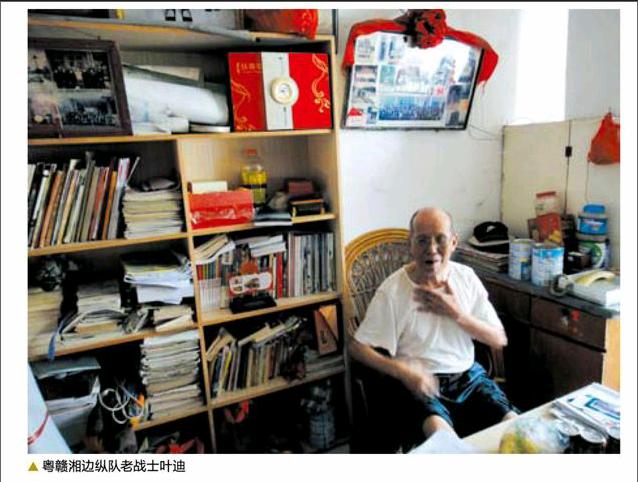

我是一位中国人民解放军粤赣湘边纵队老战士,1927年7月出生在陆河县螺溪镇书村。今年我已是88岁高龄,但当年参加革命的过程仍记忆犹新。

1928年,中共临时中央政治局委员、东江特委书记、农民运动先躯彭湃为肃清残敌,巩固革命根据地,令红军二师一部与陆丰县西此区赤卫队抵达螺溪。当时,我的父亲叶纪养是大革命时期农会副会长,在红二师军队打仗时曾送过茶水。我出生未满一个月,母亲背着我到山岗上放牛时,突然有人向母亲高呼:你家房子着火了!诺大的房子全部被烧掉,家当、衣服、猪等也被烧掉了,仅剩下一头牛。父亲逃到坜背亲房家,母亲则背着我,牵着仅存的一头牛到螺溪欧田的舅舅家居住。

我至今还清楚地记得,十三四岁时,父亲临死前把我叫到床边叮嘱的那句话:“不要忘记共产党”。当时我还不懂什么叫共产党,到读书时还一直在思索和追寻。我共有三兄弟,大哥早逝,二哥叫叶营。叶营小时候由于勤奋好学,成绩优异,获得坜背村公费读书,后来以优异的成绩考上汕尾水产职业学校,被学校留校任教,在该校担任总务工作。我9岁开始在螺溪进化学校(现螺溪中学)读小学。1938年父亲病故后,我就跟二哥叶营到了汕尾水产职业学校读书。当时一同到该校读书的河田同乡还有彭广生等6、7人。

1946年,同学们组织起来反对学校贪污学生的饭钱,当时还编了一首歌谣:“打响吃饭钟,饭堂摆好‘送(饭菜),冲到中途没了‘送……”有一位闹事的同学被抓到警察所。我后来转到梅县华光高中读书,读了一年半后,跟随当时已任上海招商局大副的二哥叶营到那里考大学,但没考上。当时上海还在国民党的管辖中。在对前途十分茫然的时候,有个教授介绍我到上海光湾路的暨南大学先修班进行学习。上海的形势越来越紧张,于是我到亲戚家借钱南下到广州彭家祠。当时彭家祠不用钱可以住,我落脚后,就到了广州市文德路法学院读大学。

大约是1948年下半年,五云客家人彭克(时任地下情报员)给我送来一封信。至今我还不清楚这封信是谁写的,有可能是彭广生,因为他那时已参加了韩江游击队。信很短,有句话我至今还记得:“你还戴着有色眼镜读书?”这实际上是对我婉转的批评,成了我参加革命的催化剂。

过了春节,我找到时任中山大学助教的叶仰邹,及其正在读高中的弟弟叶林英,从广州坐船回家乡参加革命。经过汕尾时在同乡叶虹家的小店住了一晚。叶虹问我们回来干什么,我们就骗他说回来清明扫墓。他的叔父说外面已戒严,在这住一晚后,明天叫三辆自行车送我们回去。第二天,当我们经过海丰公平冷饭蒲的一个茶亭时,突然响起两三声枪声。原来是碰上游击队在放哨。我们被围了起来搜身,没搜到什么。他们问,是同志吗?找谁?我们三人说去找叶佐恕。叶佐恕是陆丰县人民游击队主要创建人和指挥员,游击队员一听到他的名字,立刻对我们说对不起,并沏茶招待我们。走的时候,他们一再叮嘱我们不要经过砂公溜,因为那里埋伏着国民党,还派了一位游击队员为我们带路。我们放下自行车,步行经过新田和上护,到达河田,在天主堂找到了叶佐恕。叶佐恕了解我们的来意后,立即让我们去紫金县龙窝。我们问到紫金县龙窝的路怎么走,叶佐恕说,路在嘴里,然后写了一张纸条给我。我们三人带着这张盖上印章的纸条,直奔紫金县龙窝。

走到螺溪镇时,我们在叶仰邹家住了一晚。当他父亲得知我们去紫金县龙窝的目的时,便把家里的门都紧锁了,不许我们出去。叶仰邹说不怕,还有后门可以出去。半夜两三点钟时,我和叶林英从后门逃出,叶仰邹留在家里,说是到龙窝后再联系,结果一直没联系上,后来他到了河田中学任教导主任。

我们走到撑腰石时,被家人派来追赶的“长年”李学文找到了。他对我说:“你母亲想你想得吃不下饭,已睡在床上几天了,叫你一定要回去。”我心想,如果这时回去,母亲一定不让走,肯定去不成紫金县龙窝参加革命了。一支黄烟后,我告诉李学文,要么他自己一个人回去,要么一起去紫金县龙窝,革命道路一定要往前走!他不肯跟我走。我思绪万千,但坚决地写了张纸条,让他带回去给我母亲。据说我的三叔公收到信后,大发牢骚:以后不要回来了,回来后一定要把他大打一顿。当时我想,革命如果没有胜利,我就不回去了,如果革命胜利了,家人也不会对我怎么样。

1949年4、5月,我在紫金县龙窝粤赣湘边政治部直属政治工作队,学习宣传解放的有关政策法规。接着我们编组进村,联系和发动群众,访贫问苦,找上层人士为解放捐钱、捐米、捐柴。

我一生中参加过好多次战斗。有一次参加打五华县町斜的地方反动头目温百洲,他的房子很大,墙很厚,游击队打了6天都打不进去。后来很多解放军来支援,最后用炮从大门打了进去。战斗中有两个解放军牺牲了,安葬时把温百洲的儿子抓来生祭。战斗结束后我发现右腿上有很多血,才知道自己中枪了。卫生员把我腿中的子弹取了出来,现在我的右大腿上还能看到明显的伤疤。

还有一次是1949年5月在紫金县秋溪乡。我被国民党军队的枪林弹雨赶到了山上。情况非常危急,我钻进了半山腰的一个埋过人的洞里。当时一直下着雨,我心想如果被敌人发现就把手榴弹扔过去。当时手榴弹的盖子都打开了,我已做好一切准备。也许由于一直下雨的原因,国民党军队撤退了。那天晚上,我的衣服湿透了,于是脱去上衣,涂上黄泥作掩护。天还未亮,我趁着月光,沿着山凹沿水流方向往外走。到天亮时正好走到一个村庄,看到一个青年刚从屋里走出来。他为游击队送过信,看到我后立即让我进门换上衣服。我吃了苋菜粥,可能是天气热的原因,竟然全部吐了出来。后来吃了布惊茶,精神又振作了起来。正在这时,门前的狗大声吠,原来还有几个被打散的自己人也走了过来,身上还背着米条。后来,我们一起回到紫金县秋溪。

1949年7月,我回到河田,参加陆丰西北区工作队,宣传解放建政。解放后,我曾任民政委员、副乡长、土改组组长、文教卫助理、工会秘书等职务。1979年10月,我被安排在陆河县河口镇任文教助理,一直到1983年光荣离休。我一生生活俭朴,工作积极,任劳任怨,不计得失。近年来,我积极参加筹建螺溪富角坜革命烈士陵园。当时在螺溪有80多位红军壮烈牺牲,但烈士陵园尚未完工,这是我当前最牵挂的一件大事了。endprint