灾害风险融资:一个文献回顾①

刘民权

(北京大学 a.经济学院;b.经济与人类发展研究中心,北京 100871)

·经济学理论与思潮新探索·

灾害风险融资:一个文献回顾①

刘民权a,b

(北京大学 a.经济学院;b.经济与人类发展研究中心,北京 100871)

灾害风险筹资的对象既包括灾害发生前为减低灾害发生的频率和减小灾害的规模而实施的各种结构性和非结构性措施所需的费用,也包括灾害发生后用于救灾、恢复和重建所需的支出。一国的灾害风险筹资体系一般可按以下三个重要维度加以甄别:第一,是“事前”还是“事后”筹资?虽然灾害发生前为减灾目的而实施的各种措施所需的费用一般须在灾害发生前进行落实,用于灾后救灾、恢复和重建的费用则既可在灾前也可在灾后筹措。第二,主要通过政府还是依靠市场进行筹资?前者一般采用财政手段,后者则主要依靠保险和再保险市场。近年来,也有一些结合政府和市场的筹资手段出现。第三,资金来源主要来自一国内部还是国外?一般说来,发展水平较低的国家较多地依靠来自国外的各种援助资金,而发展水平较高的国家则更多地依靠自身的资金。

灾害风险管理;灾害风险筹资;灾害风险保险

自然灾害给发达经济体和发展中经济体都会带来巨大的人员伤亡和经济损失。单就经济损失而言,从绝对值来看,发达经济体因存在大量价值高昂的实体资产,自然灾害所造成的经济损失可能会比发展中经济体高得多。相对于国内生产总值而言,发展中经济体、新兴市场和面积较小的国家受自然灾害的经济影响事实上会更为剧烈。例如,虽然2011年日本大地震造成了总额达2 100亿美元的直接经济损失,但它只相当于日本同时期国内生产总值的4%,而同年泰国洪灾的直接经济损失仅为450亿美元,则相当于其国内生产总值的13%;海地2010年地震的直接经济损失为78亿美元,竟是其国内生产总值的120%[1]。

由于自然灾害对经济造成的潜在影响如此巨大,使得发达经济体和发展中经济体都必须重视事前灾害风险融资,以期在灾害发生后能快速救灾、重建和恢复。研究表明,根据现状估算,在减灾上花费1美元相当于在灾害恢复上花费7美元,因此投资于减灾更为划算。尽管各国也十分需要投资于减少灾害风险,但本文将不探讨与此相关的筹资问题。一个国家可以投资于减灾但仍然无法避免所有自然灾害,所以,各国依然需要在一次灾害,特别是一次罕见的巨灾发生后,投资于灾后救助、重建和恢复。而事先准备一笔用于突发事件的资金,以备不时之需,则已成为公共政策中极为重要的一个方面。另一个途径则是在事件发生之后调动必要资源。

一、自然灾害的影响和灾害风险融资

(一)自然灾害和经济

自然灾害给世界各国带来了越来越高的经济损失。除人员伤亡外,自然灾害还会损坏财产,破坏重要的基础设施,而且会妨碍社会功能,以至阻碍经济发展。一些极端事件导致了自然灾害,我们把这些事件本身称之为“风险”。但这些事件本身并不一定造成灾害。只有当居民和社区暴露于其作用之下,并且在这些居民和社区中存在对这些事件的脆弱性时,才会使它们逐步发展为灾害。各国可以采取各种措施以减少相关事件发生的概率,减低暴露率和降低脆弱性来减少灾害风险,但本文将不涉及这些具体的措施。

现有证据表明,自然灾害可导致一国国内生产总值在短期内持续下降。根据Noy (2009)的研究成果(Noy使用了109个国家1970—2003年的统计资料),由自然灾害造成的财产损失会阻碍发展中国家国内生产总值的增长;直接损害的规模每增加一标准差可导致增长率降低9%[2]。相比较而言,发达国家同样受影响但其对增长率的影响只少于1%。由于对国内生产总值的巨大影响,自然灾害会在很大程度上抑制发展中经济体的发展。此外,在许多方面,自然灾害的频发性和严重程度都在与日俱增。有学者指出,由于自然风险高发地区的人口增长以及极端事件发生的频率和严重程度的增加,有记录的发生在20世纪90年代的自然灾害是70年代的3倍[3]。

然而,自然灾害对经济体长期增长的影响则是不明确的。Skidmore和Toya(2002)的研究显示,由于灾后人力资本的积累和技术的增长,气候灾害事实上可导致增长率的提高,而由于对物质资本和人力资本的摧残,地质自然灾害则不然[4]。Rasmussen(2004)则表明,自然灾害可能阻碍或不对长期增长产生任何影响。一方面,自然灾害可能因毁坏资源而降低长期增长率,另外重建也可能挤出其他有高回报率的投资;另一方面,经济的长期增长又会受重建规模的影响。然而,若没有充足的资金用于恢复或者提高原有的基础设施和公共服务,就不会出现有效的重建。因此,从这一角度讲,各国也必须为有效的灾后重建准备充足的资金。

(二)灾害风险融资方案

一经济体可通过多种融资渠道获得灾后所需的救助、重建和修复资金。由于人们常常认为这类工作属于政府的职责范畴,故大部分资金来自公共部门。尽管近期也出现不少提倡公私合营的方案,但它们只不过旨在增加来自私营部门的资金量。

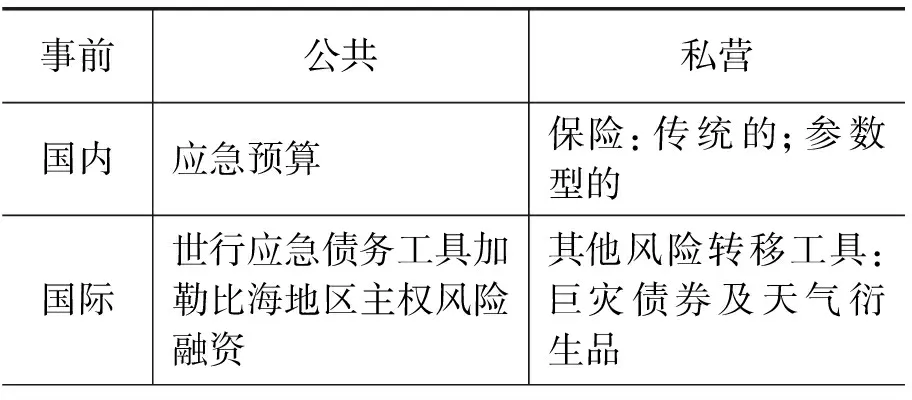

根据以下三个主要维度确定一国的灾害风险融资体系:一是事前或事后,二是公共或私营,三是国际或国内。出于某些分析的目的,第一个是最重要的维度,即根据筹资发生的时段区分灾害风险融资方案。事前方案需要潜在的受害对象或政府意识到灾害风险的存在,并采取积极措施准备好一笔必要的资金以供事后使用——无论是用于灾后救助、重建或恢复。与之相反,在事后方案中,相关当事方不需在事前采取行动,而只需在灾害发生后做出应对措施寻找必要资金。

无论在哪种情况下,所涉及的资金都可能意味着巨大的机会成本。在事前方案下,相关代理人或政府或可预先安排大量的财政资源(如留出足够的储备资金),或者支付高额的保险金来转移风险,以满足预期的事后需要。两者均涉及本可投入其他用途的大笔资金。对于那些尤其缺乏发展资金的经济体来说,这将意味着巨大的机会成本。同样,事后方案也意味着相关经济体将承担巨大的机会成本。灾害发生后,或者原本用于发展目的的预算分配将被转移用于应对紧急情况和恢复工作,或者政府需增税,又或是诉诸昂贵的事后资本市场借贷。在前一种情况下,经济发展将会受到直接的影响;在后两种情况下,增加的国债和更高额的税收会影响新的私营投资,进而危害国家的发展前景[5]。尽管发展中国家也许可依赖国际社会的慷慨解囊,但这类资金的规模以及可到位的速度常是不确定的。

第二个维度涉及公共部门与私营部门在灾害风险筹措中的相对重要性。保险市场是抵御灾害风险的一种主要事前融资工具和重要的私营资金来源。然而,由于发展中经济体保险市场的普遍不景气,如果没有大量公共补贴,几乎不会有经济体可以建立可支付的、有效的、可持续的灾害保险项目。正因为如此,虽然在发达经济体中有高于40%的自然灾害直接经济损失得到保险,但在中等收入经济体中,这个数字却不到10%;在低收入经济体中,这一数字还不足5%[5]。另一方面,由于对灾害风险意识的局限性和所谓的撒马利亚人困境,*撒马利亚人困境指的是由利他主义造成的道德危机。由于受益者认为不管其自身努力程度如何,捐赠者都会提供帮助,因此,受益者本人只为其自身福祉做最小的努力,从而无法达到最佳的救助结果。即使在发达经济体中不少公民也不情愿购买保险。例如,有学者指出,尽管政府提供大量补贴,由于美国公众对受灾人群的慷慨捐助,美国易受灾害影响地区的许多市民仍然不愿意购买自然灾害保险(coate,1995)。

在发展中经济体中,由于保险市场常常起不到应有的作用,积极的灾害风险筹资主要由政府来牵头和承担,并且主要采取事后融资的方式。积极的灾害风险融资指那些不是由受害者本身来提供相关资金的筹资手段,包括有组织的政府或市场行为。在缺乏积极的灾害风险筹资的情况下,一旦灾害发生,之后的救援、重建和恢复所需的资金将主要或全部由受害者(个人或企业)自己负担。

第三个维度涉及国际国内的资金来源。国际资金对于规模较小的发展中经济体尤为重要。这类经济体抵御较大灾害的能力,无论在灾前还是灾后,都可能因其所面临的普遍的资源匮乏和较小的经济规模而受到严重削弱。对这些经济体来说,国际人道主义援助历来发挥着重要作用,但由于这类援助自身的特性,只能在灾后发挥作用。近年出现了一些以事前国际合作为导向的应对灾害风险的方案,如加勒比灾害风险保险设施(见下文),但是其有效性和坚韧力仍有待观察。另外,也有学者指出,持续的国际人道主义援助固然重要,但也有不利的副作用。尽管提倡事前灾害风险融资的用意是促进灾前融资,但对那些经常面临灾害并在事后一贯收到国际援助的经济体来说,却存在撒马利亚人困境的情况。Raschky和Schwindt(2009)指出,过去收到国外援助的记录可能增加了一经济体事后得到外国救灾援助的预见性,从而导致决策者不采取合适的事前措施来履行其职责。在这些情况下,依赖国际社会慷慨解囊的动机趋向于使得一个经济体过多地以事后为导向构建其灾害风险融资体系[6]。

表1 灾害风险融资方案

事后公共私营国内政府干预:预算再分配;增加税务;国内信贷居民和私营企业在重建家园和企业方面的支出国际国际人道主义援助:捐助;借贷/赠予;国际信用各种跨境私营捐赠和贷款

根据以上三个维度,表1列出了一些相应的融资手段。就融资规模而言,有大约相同规模的公共和私营事前灾害风险融资,但在事后融资中,积极的融资则几乎完全由公共部门主导。

(三)经济发展水平和灾害风险融资方案

很明显,表1只提供了描述一经济体灾害风险融资体制性质的一个框架。正是主要使用这些或那些融资手段,决定了一经济体灾害风险融资体制的特点。毫无疑问,它由许多种因素决定。在这些可能的因素中,有一项尤其值得一提,那就是一个经济体的经济发展水平。一经济体经济发展水平的潜在作用在上文中已略有涉及,但对其作更加深入的探讨将大有裨益。

Michel-Kerjan等(2011)提出了四种可能的灾害风险融资体制,它们根据一经济体的经济发展水平而循序成为该经济体灾害风险融资的主要特点。根据一经济体所主要依赖的融资手段,它们分别是:捐助依靠型、政府事后筹资型、有部分保险涵盖、有限政府补助下的高度私营部门融资。在经济发展早期,一个经济体的灾害风险融资主要以国际捐助为特点。随着一经济体沿着发展阶梯逐步向上发展,政府事后融资逐步成为主要的筹资方式(国际捐助愈来愈少,国内筹资愈来愈多,但仍然以事后公共融资为主)。之后,随着经济的继续发展,起主导作用的事后公共融资体制逐步过渡到有限的事前融资阶段,这些事前融资主要采取保险的形式,且来自私营部门。最后,随着经济的进一步发展,一个以私营部门融资为主、只有有限政府补助的体制便会出现。下页图提供了Michel-Kerjan等提出的梯级循序模型。

然而,Michel-Kerjan等的梯级循序模型似乎更是一种对世界各国灾害风险融资历史的概述,而非基于某些明确的原理及因果关系的理论。首先,其梯级递进的方向是否在全球范围内适用并不明确。其次,虽然经济发展水平是决定一经济体灾害风险融资体制特性的一个重要因素,但其他因素同样重要。例如,一经济体的规模无疑就是其中之一,即使在人均收入方面属于贫困,一个大经济体的经济规模也可使其更好地抵御同等灾害,而不需要像小规模经济体那样依靠国际援助。相比较而言,尽管一大规模经济体可能经历更频繁的自然灾害,但这些自然灾害通常会发生在不同的时间点上,而不太可能集中在同一时间点上,这使得一大规模经济体可以举全经济体之力逐次克服灾难的影响。例如,中国几乎可以以一国之力抵抗所有灾难。同样,一个功能完整且有效的保险市场体系也许不仅取决于经济发展水平,还取决于经济体中居民的保险意识的强弱,而这似乎与文化和历史传统有关。

但是, 经济发展水平的确重要。 在其他条件相同的情况下,一个经济体越发达,它对国际援助的依赖性就越小。此外,它也更容易拥有一个有效的市场体系,包括发达的保险市场。然而在这些情况下,经济发展水平与其说是一个起决定性作用的因素,倒不如说是一个相关联的因素。

图 灾害风险融资管理制度进阶模型 (Michel-Kerjan等,2011)[7]

(四)灾害风险转移和灾害风险融资

目前关于灾害风险融资的关注点主要集中在灾害风险转移上。根据联合国国际减灾署的定义,所谓灾害风险转移是指:“正式或非正式地把某一风险的经济损失从一方转移给另一方的过程。通过这种转移,家庭、社区、企业或国家权力机构可以在灾害发生后从另一方获得资源。作为补偿,另一方可从风险转出方得到相应的社会和经济收益(国际减灾战略,2009)。”

灾害风险转移允许某一个人、机构或经济体以保险的形式把潜在灾害的全部或部分经济损失转移给其他方,并为此支付一定的保费。一经济体可以通过这种方式来为某一可能发生的灾害筹措灾后所需的全部或部分救助、重建和恢复费用。尽管在通常情况下,一经济体为转移这些风险所支付的保费累积常常会超过整个灾害的预期经济损失,但通过这种转移,该经济体可将其可能承担的灾后费用分散至各个时间段。同时,灾害发生后,受保方也能比较迅速地得到灾后救助、重建和恢复所必需的资金,而确保那些遭受意外灾害的社区和人口迅速得到相关资金尤为重要,因为灾害造成的人员和经济损失规模往往与灾后救援工作的及时性有关。另外,就任意单一灾害事件来说,风险转移还意味着可在空间上将相关灾后资金负担分散到许多个人、机构或国家中去。

典型的灾害风险转移方案一般为面对特殊灾害风险的个人或机构服务,或者是通过保险市场交易,或者是通过由政府赞助的计划来实现风险转移。以再保险或巨灾债券形式出现的国际灾害风险转移则以政府为主体。政府或者作为投保人,或者作为借款人,此时相关的资金来自公共部门而非私营部门。一些受政府赞助的私营灾害风险保险计划也能从政府那里获得巨额补贴,当然它们也从投保的个人或机构那里获得高额的保费。这可被视为一种公私合作计划。

尽管从分析角度来说灾害风险转移是最有趣和最复杂的,其涉及的资金可主要来自公共部门,或私营部门,或公私两个部门,但它只是事前融资的一种形式。正如上文所指出的,政府在其预算中为灾害准备的储备资金则是另一种情况。个人和私营机构也可能事先为灾害准备一些资金。然而,这些情况相对来说比较少见,无法在整个经济体的事前灾害风险融资中占到很大的比重。反之,私营部门却经常会在事后为自身和本地区的灾后重建和修复支付大量资金。但是,这些费用一般很少反映在一国的灾害融资统计数字中。事实上,现有的灾害融资统计体系主要针对与灾害风险有关的公共支出,包括事前和事后,而私营部门的相关费用常被遗漏。

二、事前灾害风险融资

事前融资方案有利于确保一国在遭受灾害时有充足资金用于灾后救助、恢复和重建。事前融资不仅可以使得政府在灾后有一笔事先准备好的资金进行调拨以帮助灾后的救助、恢复和重建,还可确保政府有能力在灾后的第一时间提供所需的资金支持。与之相比,事后融资通常会滞后几个月[5]。能否及时开展灾后救助乃至恢复和重建工作无论对安定受灾人民的生活,还是对于减少灾后修复和重建的总成本来说都是至关重要的。*在2011年非洲之角的饥荒中,如果国际社会救灾迅速,就不会造成5至10万人的死亡(Hillier和Dempsey,2012)。由于其初期的机会成本,撒马利亚人的困境,以及从长远来看总成本相对较高,事前融资方案在过去一直很难被实现,但最近国际上对其的呼声则越来越强烈。

(一)公共安排

1. 国内。就国内来说,来自公共部门的财政应急预算是一种常用的财政工具,用于为灾后提供流动资金。若灾前能在政府资金中预留出一定比例的应急资金,就可以确保一旦灾害发生,政府能及时拿出所需的资金用于灾后的救助、重建和恢复。政府应急预算所覆盖的范围肯定大于自然灾害,包括所有大量增加政府费用的开支,而政府对这些费用是很难预料的。自然灾害要求政府在灾后能尽可能快地提供资金,以避免发生不必要的额外经济损失和人道主义危机。

一个采用应急预算方法的案例来自日本。由于日本为自然灾害多发国家,在1995—2004年期间,日本每年会预留出499亿美元的预算用于灾害管理,大约占国家总预算的5%。其中,48.7%分配给土地保护项目,1.3%用于早期预警系统,23.6%用于灾害防范,余下的26.4%用于灾后重建和修复工作[8]。后者是我们目前所关注的。

尽管即时流动性很重要,但应急预算的办法存在严重的局限性。首先,应急资金本身会带来高额的机会成本,尤其是当其仅是为了应对灾害而设计的。这类资金并没有起到转移或分散灾害风险的作用。为了达到目的,它需要一经济体建立一个巨额的资金库(Miller和Keipi,2005)。一方面,受灾害困扰的经济体需要在灾难发生时满足灾后救助、重建和恢复的全部费用;另一方面,如果灾难迟迟不发生,相关资金因无法成为其他发展资金而白白闲置。其次,对于一小型经济体来说,建立一个较大的储备资金库可能需要数年时间,而当多重灾难来袭时,它却仍然起不到应起的作用(Ghesquiere和Mahul, 2010)。Wang等( 2010)提到,在2006—2008年期间,越南在应对灾后重建方面其政府公共资源出现了巨大缺口。具体来说,据估算,2006年的缺口金额为2.75亿美元,2007年降为1.27亿美元,2008年又升至1.52亿美元[9]。在越南,由于台风频繁来袭,以及灾后重建的巨额成本,占政府年度支出2.5%~3.8%的应急预算已不足以应对相关灾害。

2. 国际。在国际方面,主权风险融资方案可以作为小经济体共同为灾后救援、重建和恢复筹集足够资金的保险形式。对于那些经济规模小、由自然灾害导致的潜在损失可占其经济总量的很大比例且灾后筹措资金的成本相对较高的经济体来说,主权风险融资方案是非常合理的。主权风险融资方案可包含应急信贷、再保险和巨灾债券等金融工具。这些融资手段不仅能增加可用于灾后重建的资金,而且由于不同国家受灾风险程度不同而起到分散风险的作用,从而降低各参保国的再保险保费(Cummins和Mahul,2009)。

主权风险融资方案的一个有效例证就是加勒比巨灾风险保险基金(CCRIF)。它于2007年6月成立,旨在为16个加勒比岛国提供灾难保险。*这16个国家包括:安圭拉岛、安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大、开曼群岛、多米尼克、格林纳达、海地、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛。目的是为小规模经济体提供灾后短期流动资金以确保政府的基本服务不受影响,直至其他资金到来之时(加勒比巨灾风险保险基金,2010)。加勒比巨灾风险保险基金提供了三种参数保险产品以用于抵御不同灾害:15年一遇的飓风灾害、20年一遇的地震灾害和降雨过多。这些保险产品是参数化的,它们为加勒比地区的政府提供了以尽可能低的价格购买灾害保险的机会,同时防止保险费交叉补贴,为所有参保国提供了一个公平的环境[10]。

这项基金得到了世界银行的技术支持,并获得日本的赠款,启动资金则来自加拿大、欧盟、世界银行、英国、法国、加勒比开发银行、爱尔兰和百慕大。当然,这项基金还得到了16个加勒比岛国会员费的补充。根据自身所面临的地震和飓风风险的强弱,这些政府各支付20万美元到400万美元不等的会员费(Linnerooth-Bayer和Mechler,2008)。加总起来,其国际储备金总额达到2 000万美元。除持有这笔储备金外,加勒比巨灾风险保险基金还从私营市场购买了5 000万美元的保险,从传统再保险市场和世界银行购买了价值达8 250万美元的再保险(Michel-Kerjan等,2011)。估计总额达1.525亿美元的融资足以应对发生概率低于千分之一的总年度亏损索赔支付能力。通过跨地域分担损失,加勒比巨灾风险保险基金使得个人和企业能够限制由灾害带来的损失,并为政府提供事后流动资金,帮助它们重点救济那些受灾害影响的个人或地区。自2007年建立后,加勒比巨灾风险保险基金已经为七个成员国政府付款八次,总额为3 218万美元[10]。最多一笔付款是2010年海地地震后向海地政府支付的775万美元(几乎是海地地震保险额38.5万美元的20倍)[10]。一般来说,该基金能在灾害发生一个月内就把相关款项发放给受害国政府。

然而,该融资方案也存在局限性。由于加勒比巨灾风险保险基金的目的是在其他资金到来之前使得相关政府有合适的流动资金用于应对灾害,其资金规模因而不足以用于重建。另外,作为一种参数保险,加勒比巨灾风险保险基金无法保证一成员国在确实经受了一场灾害,但因其程度达不到事先所设的参数临界值时而得到相关的资金支援。2007年迪恩飓风后,牙买加南部海岸损失惨重,多米尼克和圣卢西亚也遭受了由飓风带来的暴雨和热带风暴的袭击。然而,由于相关风力和降雨还不到险单所规定的阈值,因而这些国家仍然不能从该基金得到任何支援[10]。尽管这个事例强调了所采用的参数指标的严格性,但它也表明了参数保险方案的局限性。

(二)私营安排

1. 国内。保险是私营个体或企业乃至政府用于应对自然灾害风险的一种理想的融资机制。没有保险,相关方将不得不储存大量资金用于应对灾后损失。然而,由于极端事件发生的频率较低,这类资金可能长时间被搁置起来,这会对那些选择保留储备金的个体或企业或政府造成巨大的机会成本。保险方案使得个人、企业抑或政府能够以支付数额相对较小的年保险费为代价来转移风险,以确保一旦遭受极端事件影响,有资金用于灾后救援、重建和恢复。

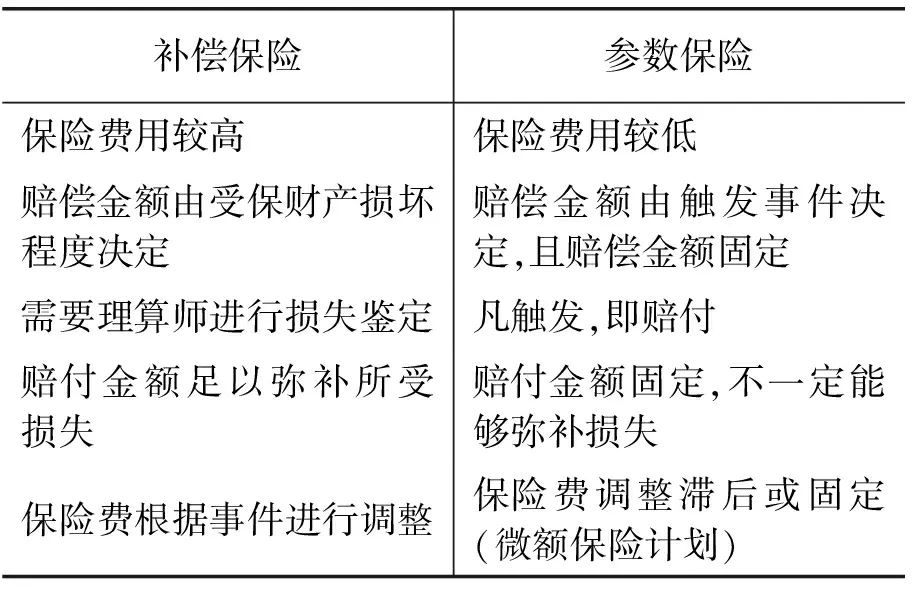

有两种不同形式的保险触发和支付方案:补偿型和参数型。补偿保险指保险方将按照被保险方的实际损失(但取决于所购买的保险额度)而加以补偿。被保险方一般偏好补偿保险,因为它可以避免“基差风险” (basis risk)。“基差风险”指的是通过某种指数所确定的补偿范围和被保险人遭受的实际亏损之间的差异。然而,在补偿保险方案下,由于保险公司需要在灾后派遣评估人员根据保险单逐一评定损失并核实是否属于被保范围,其操作成本一般较高,而且这种形式的保险往往导致补偿付款延迟。因为保险公司不仅需要雇佣评估人员对受损额进行评估,还需要给予他们足够的调查时间,这会大大延迟向合格的被保人支付资金的时间。

与此相反,参数(基于指数的)保险指的是 “基于对灾害的参数测定来提供风险保险”。*以地震险为例,如果地震达到了预先规定的等级。在参数保险出现之前,灾害风险保险全都采用补偿保险的形式。而参数保险方案以其更广的覆盖面、更高的灵活性和更低的交易成本,为灾害风险保险提供了一个更好的方法。例如,参数保险不必像补偿保险那样仅仅保护直接受灾的财产和资产,它可以更大限度地向间接受到灾害影响的人群提供保险,由此可使更多行业的个人资产得到保护。而且指数保险基于参数触发,从而减少了道德危机问题。例如,据报道,在一些多重受害庄稼补偿保险的方案下,由于难以裁定哪些庄稼亏损属于被保范围,哪些不属于,农户相对于保险公司处于优势的地位(GlobalAgRisk,2012)。这反而为农户提供不当的动机,导致参保农户故意疏忽大意,而如果不参保他们是不会那样做的。参数保险则减少甚至消除了这种动机,因为是否支付补偿与亏损程度无直接关系。

除了允许相关方(个人、企业、经济体)更好地管理灾害风险,在灾害风险融资中采用保险方案的另一个好处是它有助于鼓励人们更好地认识和应对灾害损失,从而培养起一种更好的灾害风险意识和文化。保险费的高低大体上可表示潜在灾害的年度预期亏损,*等于“预期损失概率”乘以“预期损失程度”(Cummins和Mahul,2009年)。再加上一些保险公司的经营成本。因为更高的风险意味着更高的保费,保险方案将激励被保险人更好地认识现有风险,并尽可能地采取措施缓和这些风险,从而起到降低参保成本的作用(例如,避免在易发生灾害的高风险地区进行资产投资)(Mahul等,2011)。

需要说明的是,虽然无论是通过补偿保险还是参数保险,相关方都有降低自身灾害脆弱性的动机,但是补偿保险方案提供的动机一般更少,其原因见上文。一些国家补贴农业补偿保险已经颇有争议,不仅因为高额的补贴,还因为它鼓励了农民参与高风险的生产(Linnerooth-Bayer和Mechler,2008)。相比之下,不同于补偿保险,参数保险只为条件满足的受害方提供一笔固定的补偿,而不考虑被保方灾害发生后的实际损失。这既摆脱了上文提到的道德风险问题,而且也能更好地激励投保方在缓和灾害风险方面进行投资。

表2 补偿保险、参数保险优缺点对比

由于参数保险下的赔偿金额是固定的,所以参数保险的理赔速度也快于补偿保险。上文已经提到,补偿保险方案对每例索赔都要进行全面认定,代价昂贵。另外,因为每例索赔的认定过程都可能是各不相同的,这又增加了保险成本,也降低了赔付速度,有时甚至导致投保人数年之后才拿到赔偿金。滞后的赔付经常迫使投保人变卖资产,从而进一步减少了他们用于灾后重建的资金。表2总结对比了两种保险方案的优缺点。

2. 国际。从国际层面来看,由于巨灾债券是一种基于市场的事前灾害风险融资,因此可被视为一种私营安排。同时,又因为有时政府也参与其中,所以严格地讲它也是一种公私合营的安排。总体来说,巨灾债券允许国家、保险公司或企业发行债券,以保证在自然灾害发生时从投资者那里获得资金。如由政府发行巨灾债券,则政府可通过它建立一巨灾险资金库,一旦发生巨灾,便可从中拨付资金,其运作方式相当于购买一份保险合同。在保险中,资金提供方是保险公司,但若为巨灾债券,资金提供方即是该债券发行的资本市场。接下来我们将阐明由政府发行债券的情况。

政府可采用多种方式发行巨灾债券,我们在这里只考虑其中一种。政府可首先成立一家独立的公司,其目的是筹资以应对潜在的灾害损失。然后,政府可就某一特定时间段内的某些灾害风险向其投保。公司则可向资本市场投资者发行债券进行融资,并可用发行债券得到的本金和由政府支付的保险费来投资一些安全的低回报投资产品。如果债券到期而灾害事件并未发生,投资者可收回投资于债券的本金外加利息(利息部分来自政府的保费和公司的投资赢利)。如果在债券到期前发生相关灾害事件,则本金和未付利息都将归债券发行国政府所有,用于灾后重建,之后的在规定期限内的利息也会被免除。在这种情况下,灾害发生后政府所能获得的巨灾险资金总额等于债券本金与未付利息的总和[7]。

与单纯的政府财政应急资金和一般灾害保险相比,巨灾债券结合了多种优势:保费相对稳定,赔付速度快,以及有效地确保了相关资金只被用于与灾害相关的用途。首先,由于巨灾债券是由政府发行的,其条款(包括保险费和利率)将由投资者对风险的认识和对债券的需求决定,这就使得发行国可根据市场自行定价。相比之下,保险或再保险的条款往往是由当事的保险公司确定的,而不同保险公司之间并无太大竞争。其次,与参数保险类似,巨灾债券通常由一些参数值触发,因此赔付只取决于某一指定的事件是否发生,以及是否达到一定的严重程度,一旦触发就会迅速赔付。再次,巨灾债券是一种由第三方公司持有的资金,因此,不仅政府能够根据需要迅速建立巨灾险资金库,还能防止资金被挪作他用。相比之下,防止一般储备基金被挪作他用则相当困难。

三、事后灾害风险融资

尽管事前灾害风险融资非常重要,但在许多国家,特别是贫穷国家,它仍属例外而非惯例。在这些国家当中,资金缺乏常常严重阻碍着本国经济的发展。因此,如果为应对灾害预留出一大笔储备金,或者为了在灾害发生时(但不一定会发生)能有一笔资金用于灾后救灾和建设的话,那将是一种十分奢华的举措。无论如何,与这些国家面临的其他紧迫的社会经济问题相比,要事前为应对灾害风险融资而拿出一大笔本可用于其他发展项目的资金,在政策上将不是一个优选选项。在这种情况下,只有事后灾害风险融资似乎是一个明智的选择,在政治上也是更容易被接受的。

即便主要采用事后融资,相关当事国也可能会严重依赖国际捐助。自然灾害发生后,国际社会通常会为受灾国家提供人道主义援助以救助受灾地区,甚至还会为灾后重建和修复提供帮助。这种援助的规模也常与受灾国的需要程度有关,而在贫困国家中这种需要的规模常常是较大的。有时,这种人道主义援助会在很大程度上帮助一受灾国弥补至关重要的资金缺口。从另一方面来说,它也可能导致撒玛利亚人困境。在下文中,我们将从公共/私营、国际/国内的角度分析事后灾害风险融资。

(一)公共安排

1. 国内。总体来说,事后国内公共融资一般采用调整政府预算和增加税收的形式。调整预算相对来说可很快实行,增加税收则往往需要延迟一段时间才能实施。但是,这两种情况都隐含着显著的机会成本,调整预算不可避免地会缩小甚至终止一些现有发展项目,而增加税收则会阻碍企业的发展,或降低工人的生产积极性。

虽然对较发达的工业国来说,由于其政府总预算本来就非常庞大,且征税的基础也非常广泛,也许采用这两种方案都可在很大程度上满足其灾后需要,但对于一个贫困的不发达国家来说,这两种机制都基本无效。在这些国家中,预算可调整的范围很可能是非常有限的,税基也往往是非常狭小的。对于那些需要庞大灾后资金的当事国来说,这两种融资机制都会显得捉襟见肘。

另一种由政府掌控的选择就是在国内发行新债。这对于富裕的发达国家来说是一个可行的选择。但对于一个贫困的发展中国家来说,就未必如此了,特别是当某一经济体刚刚遭受重大灾害打击时(尤其是它的经济规模又非常小)。就算大体上是可行的,相关资本市场操作的昂贵性也是许多贫困国家所无法承受的。

由于上述原因,国内事后公共灾害风险融资一般不可能满足贫困的发展中国家对灾后救助、重建和恢复所需的资金,特别是当这些国家的经济规模又较小时。这似乎也是这些国家严重依赖于国际人道主义援助来满足其灾后资金需求的一个因素,也许还是最主要的因素。在富裕国家(特别是经济规模较大的富国),这种情况就不大会出现,而且灾后对资金的需求也不会如此广泛。

2.国际。对被援助国来说,尤其是那些贫困的发展中国家来说,国际人道主义援助一直以来是最经济的灾害风险融资方式。由于其经济实力薄弱,在灾后救助、重建和恢复资金的融资方面常常面临诸多限制,因此这些国家常常趋向于依赖国际人道主义援助,一般为来自他国政府和国际发展银行的捐助和优惠贷款。Yang(2008)指出,遭受飓风的发展中国家73%的灾害损失是由人道主义援助弥补的。由于对被援助国来说机会成本低,到目前为止,国际人道主义援助对于一些国家来说是最吸引人的灾害风险融资方式。

虽然机会成本较低,但依赖人道主义援助也有其弊端。首先,由于在融资过程中缺乏所有权,被援助国经常无法掌控资金的实际分配以满足其需求。如在2010年海地地震后,对流向海地的大量援助所做的定性研究表明,尽管初期援助满足了当地人民灾后的生存需求,但之后的救助却在推动海地的重建和恢复工作方面并未起到应起的作用。受访者指出援助并未提高他们的生活境况,“因为它未能反映他们的中长期需求”。40个访谈小组中的22个小组在其报告中称,人道主义援助分配不均且不公(Sylvestre等,2010)。Freeman(2004)指出,不仅灾害影响反映了既有的社会经济结构,而且社会经济精英人士能够更好地通过现行权力结构控制灾后援助的分配[11]。

如上文所述,人道主义援助的另一个问题是有时会导致撒玛利亚人困境。根据Kunreuther等(1978)的研究,30%的未参保家庭承认他们选择不购买自然灾害险是因为希望到时能获得援助。Coate(1995)指出,穷人在购买保险时,还考虑到能从富人那里获得多少慈善捐助。由于所能得到的慈善捐助的总金额是与穷人所购买的保险额相关的,故穷人意识到为了得到更多的慈善捐助,他必须让自己充分处于无保险的状态下,以便让富人们觉得他们不得不为他提供灾后救助。根据Taylor等(2012)的研究,在全球,国际经合组织DAC成员国提供了用于应急响应的大部分人道主义援助,其中来自美国和欧盟的相关援助在2010年就占国际总人道主义援助的38%。

依赖人道主义援助的第三个问题是不可避免的资金缺口。因为撒玛利亚人困境的问题,富裕国家不愿意提供充足的资金来满足贫困国家的所有灾后需求,特别是当它们感到这些贫困国家并没有尽力满足这些需求,或是没有全力为可能发生的情况做好充足准备时。另外,提供多少捐助的决定是富裕国家做的,这同时也决定了贫穷国家所能得到的灾后援助的规模。如果一个贫穷的受灾国完全依赖这种援助,迟早会出现重大资金缺口。事实上,根据联合国人道事务协调厅财政跟踪服务(FTS)的确认,在自然灾害发生后,人道主义捐助者并未按受灾国的请求全力全额提供援助。

依赖人道主义援助的最后一个问题是援助疲劳症。它使得在面对多重灾害时,国际社会的反应不可能一致且有条不紊。Michel-Kerjan等指出,“如果某一灾害正好发生在一系列其他已经引起国际媒体关注的大规模灾害之后,并且因此而造成了一些捐助疲劳,那么针对这次灾害所提供的捐助会大大降低”[7]8。Taylor等(2012)也指出,一个“不幸的事实”是,不同的人道主义危机常常得到不同程度的注意和资源,而并不考虑到真实的需要。

(二)私营安排

受灾居民和企业在事后筹措资金以用于灾后救助、家园和企业的重建,这想必是人类为克服灾害损失、满足灾后资金需求的最古老的融资机制。在人类的早期,政府和国家不可能为受灾居民和地区提供多少资金帮助与支持,国际社会更不可能提供。这样来看,Michel-Kerjan 等(2011)提出的灾害风险融资发展模型实际上说的只是近期的发展轨迹。

上文所说的事后融资方式严格地说不是一种积极意义上的融资安排,但很有可能仍是受灾居民和企业广泛采用和依赖的。确实,现有的统计数据往往只注重捕捉与灾害相关的国际资金流动和国内公共开支,而忽视以上形式的融资及其规模。从更广泛的角度来看问题,国际资金流动的目标主要是灾后救助,而非灾后重建和恢复,而受灾国国内各级政府的公共开支大多只用于公共基础设施的重建和恢复。受灾地区居民住宅的重建和恢复,以及企业的重建与恢复所需的资金,则通常由受灾人群和企业自身承担。*2011年日本大地震就是一个例子。即便日本政府将大量资源投入重建上,但居民个人住房和企业的重建仍是居民和企业自身的责任。但此任务异常艰巨,直至灾后第三年仍有大量居民生活在临时庇护所或租来的房子里,而且花费大多自行承担。2008年中国四川汶川地震则是一个例外。中国政府不仅调集了灾区基础设施重建所需的必要资源,还为当地居民修建了住房(很多住房的质量甚至比他们原来的更好),并帮助当地企业重新开业。

在有些国家和社会,其文化较多地强调个人责任,包括克服由灾害带来的损失。在这些国家和社会中,灾后重建和恢复的任务往往由受灾人群和企业自身承担。因此,人们可能会继续将私营融资作为一种主要的事后融资机制来实现重建家园的目的。

虽然大部分事后私营融资会来自国内,即来自受灾地区的群众和企业自身,但仍会有一些资金来自国外,比如国外个人或企业直接给受灾地区个人或企业捐款,以帮助他们重建住房和恢复企业业务。*但是大多数情况下,国际私人捐款都要通过捐款人所在国的公共机构转移到目的国的某个公共机构,以用于受灾地区的重建。比如通过国际红十字会的捐款就是以这种形式进行的。来自国外家人和亲人的国际汇款是另一种情况。还可能存在其他形式的捐款和汇款,但一般并不多见。总体来说,与大规模的国内私营部门(受灾个人和企业)的融资相比,跨国捐款和汇款的数额较小。

结 语

尽管当前在灾害风险融资领域有一种观点认为应更多地关注减低风险,但是不论在风险减低上花费多大,都不可能完全消除一个国家或地区面临的灾害风险。因此,一定程度的灾害风险将始终伴随我们。也就是说,从经济或社会的角度看,我们不得不把一定程度的灾害风险视为是“不得不接受的”。实际上,由于越来越高强度的人类活动,这样一种“残余”风险未来有可能会增加。因此,作好对地区或国家造成冲击的某种不测之灾(有时甚至是多重灾难)的应对,将成为一个日显重要的政策和实践议题。本文对怎样应对这些可能的不测之灾的筹资问题的相关文献进行了回顾。

灾害发生以后,为受灾地区提供救济、重建公共基础设施和住宅、恢复各项经济和社会活动的需求将变得十分迫切而巨大。为了支持这些救济、重建和复苏,就需要提供迅捷而充足的资金。无须多言,这意味着需要一种快速的资金筹措和拨付机制。在本文,我们对可能的资金来源、相关的筹资手段,以及拨付的迅捷性等议题进行了讨论。

从总体上看,一些形式的事前融资将有助于确保灾后资金支付的迅捷性。政府的相关预储资金、指数保险和巨灾债券就是典型的例子,而赔偿保险则无法实现这一点。在某些情况下,一些形式的事后融资对于灾害发生后资金的快速拨付也是有利的。比如,公共预算资金的调整就可以做得相当迅速,并且被较快地拨付,不过这种快速的财政拨付并不总是有保证的。相反,通过增加税收来筹资则经常需要耗费时日。国际资金有可能较快速地抵达受影响社区,但这也不能确保。

事前融资在总体上也许有助于促进灾后资金拨付的迅捷性,但是,其在资金规模上可能是有限的。我们很难去说服广大个人和企业用这种方法来为潜在的灾害筹资,同时也很难为公共部门沿着这个方向进行大规模筹资赢得政治支持。在相对贫困的发展中经济体中,情况更是如此。在这些经济体中,资金在总体上是非常短缺的,因而为灾害进行预先筹资的发展机会成本也非常高昂。即使对其他较富裕的经济体来说,如果相关的资金数额巨大,政治接受能力也是一个问题。而抵御巨灾所涉及的资金数额恰恰是非常巨大的。对事前融资的这种犹疑也许是因为我们对真实的灾害风险缺少了解,或者是源于我们更偏好确定的发展机会而不是抵御或许会发生或许不会发生的负面事件。事前融资的成本也是一个需要考虑的因素。如果成本数倍于预期的损失,很难使政府和个体愿意普遍地接受并参与事前融资活动。

即使在采用各种可能的事前融资手段之后,还需要事后融资来满足一个国家在灾害发生之后的巨大资金需求,尽管事后融资可能会严重打乱一个国家正常的发展部署、中断许多现有的发展计划和规划。在灾害发生后,考虑到其严重后果,事后筹资将是必需的而且在政治上是可接受的。

在当前有关灾害融资的统计中,许多用于救济、重建和恢复的事后融资似乎主要来自公共部门。然而,实际上受灾地区的私营部门(居民和企业)通常也承担了很大比例的成本。一个功能良好的灾害风险融资体系的目标之一,应该是将这种负担从受灾害直接冲击的居民和企业转移到更广泛的国内甚至国际人群上。事前融资方式作为某种形式的灾害风险转移机制,有助于实现这一目的。但是,能够实现这种负担转移的方式不只限于事前融资,一些事后融资手段在负担转移上也有许多空间可以挖掘。当然,在此情况下政府需要先行一步。这或许可以解释为什么在一般情况下公共资金在事后融资中总是扮演一个十分重要的角色。在这方面,中国政府在四川地震之后的表现是相当出色的。

当然,一个国家在灾害风险融资上采取何种形式或机制将取决于一系列因素,在现有文献中,经济发展水平的因素被经常强调[7]2,但是其他因素也起作用。譬如,一个国家的人口和疆域面积大小可能会直接影响该国对灾后及时获得国际援助的需要。类似地,文化因素对人们认识和承受风险的程度也有显著的影响,因此也会影响一个国家对灾害风险融资机制的选择。

[1] GHESQUIER,等.The Sendai Report: Managing Disaster Risks for a Resilient Future[R].The World Bank,2012.

[2] NOY.The Macroeconomic Consequences of Disasters[J].Journal of Development Economics,2009,88(2):221-231.

[3] RASMUSSEN.Macroeconomic Implications of Natural Disasters in the Caribbean[R].International Monetary Fund,2004:224.

[4] SKIDMORE M,TOYA H.Do Natural Disasters Promote Long-Run Growth?[J].Economic Inquiry,2002,(40):664-688.

[5] CUMMINS,MAHUL.Catastrophe Risk financing in Developing Countries: Principles for Public Intervention[R].The World Bank,2009.

[6] RASCHKY,SCHWINDT. Aid,Natural Disasters and the Samaritan’s Dilemma[R].The World Bank,2009.

[7] MICHEL-KERJAN,ZELENKO,CARDENAS,TURGEL.Catastrophe Financing for Governments: Learning from the 2009-2012 Multicat Program in Mexico[R].OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions,2011,(9).OECD Publishing.

[8] PHAUP,KIRSCHNER.Budgeting for Disasters:Focusing on the Good Times[J].OECD Journal on Budgeting,2010,(1).

[9] WANG X,MAHUL O,STUTLEY C.Weathering the Storm:Options for Disaster Risk Financing in Vietnam[R].The World Bank,2010.

[10] The Caribbean Catastrophe Risk Inswrance Facility.A Guide to Understanding CCRIF:A Couection of Questions and Answers[R].Caribbean Catastrophe Risk Inswrance Facility,2010.

[11] FREEMAN P K.Allocation of post-disaster reconstruction financing to housing[J].Building Research & Information,2004,32(5):427-437.

[责任编辑:房宏琳]

2015-10-28

中国发展研究基金会“指数保险与自然灾害风险救助体系改革研究”项目阶段性成果

刘民权(1956—),男,教授,博士生导师,创办主任,英国牛津大学博士,从事人类发展与人类安全、灾害风险管理研究。

F842.64

A

1002-462X(2015)12-0085-10

① 文中内容仅表达作者个人的认识和观点,并不代表他们所在机构的认识与观点。初稿为英文,感谢台航和何西龙辛勤的翻译工作,特别感谢亚洲开发银行研究所Khan Kikkawa在本文的英文稿写作中所做的基础性工作。