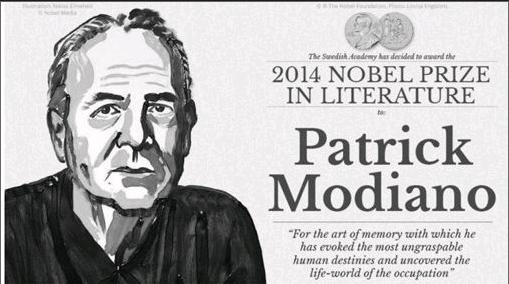

“一个黯淡的人形”:诺贝尔文学奖获得者莫迪亚诺作品节选

摘自《蜜月》(Honeymoon)——

在朱安雷宾,人们表现得好像战争根本就不存在。男人们穿着沙滩裤,女人们穿着亮丽的裹裙。他们都比英格丽德和希戈年长20岁左右,但这并不是那么明显。被太阳晒黑的皮肤和运动员般的体态令他们看上去仍然年轻,有种虚假的无忧无虑。他们不知道夏天结束之后事情将会变成什么样。喝开胃酒的时候,他们互相致辞。今年冬天能在梅杰夫订到房间吗?有些人更喜欢瓦尔迪塞尔,已经打算在德利塞朗山口找住处了。其他人不想离开朱安雷宾。他们有可能重新开放圣特洛佩的“海拔43”,那座白色的酒店就像一艘邮轮,坐落在马赛鱼汤海滩上方的松林之中。他们在那里会很安全。在他们晒得黝黑的脸上,可以看到稍纵即逝的痛苦神色:他们将要永久这样迁徙下去,到处寻找被战争饶过的地方,而这样的绿洲只会越来越少……这处海岸已经开始实行配给制。你不能想太多,否则便会感到沮丧。这些懒散的日子有时会让你觉得是在遭软禁。你得在自己头脑中创造出一块真空。阳光普照,棕榈树在微风中摇摆,你得让自己渐渐陷入麻木……闭上眼睛。英格丽德和希戈的生活和这些忘记了战争的人们没什么两样,但他俩不和这些人来往,也避免和他们交谈。起先,所有人看到他俩那么年轻都感到吃惊。他们是在等待父母到来吗?他们是在度假吗?希戈一再重复,他和英格丽德“在度蜜月”,就这么简单。这个回答不会让这些普罗旺斯的客人们吃惊,只是打消了他们的疑虑。如果年轻人仍然到这里来度蜜月,这意味着局势还没有悲惨到那种地步,地球还在继续转动。

摘自《失踪的人》(Missing Person)——

我什么也不是,只是一个黯淡的人形,那天晚上在咖啡馆的露台上显现出轮廓,等待着大雨的停止;雨是从休特走后开始下起来的。

几小时前,我们在事务所里又见了最后一面。休特和往常一样,坐在大大的桌子后面,但他身上穿着大衣,所以真的有一种离别的气氛。我坐在他对面给客户坐的皮质扶手椅上。乳白玻璃灯明亮的光芒令我目眩。

“好吧,就是这样,盖伊……就是这样……”休特叹息道。

桌上有个孤零零的卷宗。或许它属于那个身材矮小、皮肤黝黑、浮肿的脸上总带着一副惊恐表情的男人,他雇我们去跟踪自己的妻子。那天下午,她在保罗-杜摩尔大道附近,维塔街的一家公寓旅馆里,遇上了另一个皮肤黝黑、面孔浮肿的小男人。

休特的花白胡子修剪得很短,不过脸颊上已经有胡茬长出来了,他若有所思地抚着胡子,一双清澈的大眼睛迷惘地凝视着前方。桌子左边是我在上班时候坐的藤条椅。休特身后,几个深色木制书架占了半面墙,上面放的都是各行各业的地址簿以及各种年鉴,可以追溯到最近50年。休特经常告诉我,干这一行,它们是必不可少的工具,他永远不会离开它们。这些地址簿和年鉴构成了你能想象的最有价值的移动图书馆,它们记载着人物、事件和只有它们曾经见证的失落的世界。

摘自童书《凯瑟琳·瑟蒂都德》(Catherine Certidude)——

纽约在下雪,我从位于59街的公寓窗前向外看去,街对面那栋房子是我开的舞蹈学校。大大的玻璃窗后面,穿紧身衣的学生们已经停止了足尖站立和击足跳练习。担任助手的女儿为了换下口味,开始向她们演示一段爵士舞舞步。

几分钟后我也会加入她们。

学生们当中有个戴眼镜的小女孩。上课前,她把眼镜放在一张椅子上,我像她这个年纪的时候正在跟迪斯马洛瓦夫人学习,也是像她这样做的。戴着眼镜可没法跳舞。我记得跟迪斯马洛瓦夫人学习的时候,我整天都在练习怎么不戴眼镜生活。人和事物的形状失去了棱角,一切都模模糊糊的。就连声音都好像被蒙住了。没了眼镜,世界仿佛不再粗糙,就像我睡觉前喜欢把脸贴上去的那个大靠枕一般柔软、轻柔。

“你在做什么白日梦呢,凯瑟琳?”爸爸会问我,“你得把眼镜戴上。”

我照他说的做了,一切又恢复了日常的棱角和精度。戴上眼镜,我就能以世界的本来面目去看待它。我不再做梦了。(董楠译)(编辑/立原)endprint