核桃园的核桃

文//阮家国

核桃园的核桃

文//阮家国

阮家国,男,湖北省作协会员,现供职于湖北十堰市竹溪县交通运输局。业余偶写乡土题材小说,二○○六年以来,在《星火》《文学界》等刊发表中短篇小说若干。有作品获奖。

客车差不多跑了一大天,才从县城跑到老家核桃园。

周本田好像有好多年没回老家了,他从老房子门前下车,却好像走错了地方。他家房子后边的三棵大核桃树不见了,原来的老房子也不见了,变成了两层高的楼房。他家老房子的两边,都是清一色两层楼房,房顶都是有飞檐翘瓦的灰瓦坡屋顶。

房主出来了,是他的老表,就是买他老房子的黄开明。黄开明屋里人跟他屋里人是表姊妹。黄开明说,哟,还是老表回来了,快到屋。他说,我哪儿敢进屋,还怕走错了地方,这又哪儿是你的房子呢?黄开明笑一笑,却不接腔儿,帮他把两个大包拎进屋,招呼他坐到电炉子边上烤火,又给他拿烟。等两个人都把烟吃上,黄开明才说,老表,乡上在这儿搞新农村建设试点,你家的老房子你肯定认不出来了。他说,要得,你们都住上楼房了。黄开明说,这还不是享你的福?他说,该你享福,当初是我要卖房子,你要买房子。黄开明说,老表,听说你又想回来住?他说,说不准,回来看看。黄开明说,你要不嫌窝憋,就在我这儿住。他没吭声,心里却说,你个黄开明,才搬来几天,就把我当外人了,可我户口还在这儿,还是核桃园的人,你都还种着我的地呢。表妹娃儿给他泡了茶,见她拿鸡蛋,要炒待客的菜,他说,可莫加菜,杨大义等我吃晚饭,看,电话又来了。杨大义又打电话来,他拿手机接电话。杨大义是他的幺女婿,住在核桃园上边,隔车路远一点。

杨大义来接他,帮他背包裹。到杨大义家,一坐下,他就问,我叫你打听的事呢?杨大义说,伯(父亲),黄大林去年也搬走了,本来说好房子要卖,可又不卖了。他说,怪,不找房子,到处都是房子,要找房子时,可又找不到了。杨大义说,你也莫急着买房子,先就在我屋里住着。

好几年前,他添了孙娃儿,儿子却要到省城做事,还要在那儿买房子。那儿的房价贵死人,儿子买房子就得搞啥“按揭”,就是找银行贷款。儿子心大,想一口吃个胖子,真在那儿买了房子,还要接父母去住,叫把核桃园的老房子卖掉。他跟屋里人就把老房子卖了,去跟儿子过日期。一到省城,他做的头一个事,就是叫儿子用卖老房子的钱还了一点房贷。

搬家到省城,他把核桃园长出来的米呀猪肉呀核桃呀这些东西,都搬到了儿子家里。核桃园的米,他们祖孙三代就整整吃了两年。

后来,他好像就掉了魂。原来,他在心里还能跟核桃园说说话,可核桃园的东西一吃光,他好像就跟核桃园说不上话了。他跟身边的人又说不成个话,这儿的人说话都是本地腔儿,一句话里他都听不懂两个字,人家当然更听不懂他说话。

孙娃儿上学前班,他就打算回核桃园,可孙娃儿的奶奶却不大想回来。到孙娃儿上小学后,过了头一个年,他就不管屋里人回不回了。

本来,他要等到杨大义把房子给他找好再回来,可正月还没过完,他就实在等不下去了。

老房子一卖,现在回来就没地方住了。看来,他还只能在杨大义家先住着。

开春了,到底是开春了,地上的青草都发了出来,山上的青颜色多了起来。

他搬走后,他家的一亩半田跟八亩旱地都转给黄开明种。旱地除了菜园,黄开明都点了洋芋,种了油菜。油菜花开得正旺,油菜地都叫密匝匝黄亮亮的油菜花盖严了,人不走拢就看不到青色。

他家有一块旱地紧挨着树扒(树林),这天大清早,等他走拢,他才发觉油菜地里边的树扒边上有一坨地还在荒着。这坨地有三四分地,地上长满了艾蒿跟杂草。站在地边上,他愣了好一下。人一下地,种地的老习惯猛一下就又回来了。他带着挖锄,啪地朝手掌上吐下一大口唾沫,两手一搓,抓起挖锄就挖。挖锄哧溜一下就钻进地里了,下土深,挖锄出来,就把多大一坨泥巴拽起来了。到底是熟地的泥巴,黑糊糊的土,没一点杂色。这地肥着呢,这好的地,不种东西,真是糟蹋了。黄开明,这地你不种,我就来种。可他的地这几年黄开明一直在种,地就好像变成人家的了,他现在要种自己的地,从情理上说,还得跟黄开明说一下。

他有好几年都没看过祖坟了,这回回来得先看看祖坟。祖坟都在一块儿,就在这坨地里边的树扒边上,坟场前边都叫长起来的树条子跟茅草蓬严了,坟堆上也长满了荆棘杂草,像叫花子的头发,乱蓬蓬的。他在祖坟坟场前跪下磕头,说,伯,妈,爷爷,奶奶,太爷,太奶,祖太爷,祖太奶,晚辈不孝,不该朝外边瞎跑,没招呼好你们。他带了一把磨得锋快的弯刀,拿弯刀先把遮挡人进坟场的东西砍掉,再把坟堆上长的乱东西砍干净,又割来葛藤,把砍下来的柴草捆起来,一捆捆地捆好,盘到地边上码好。

等把这些活路忙完,他身上就出毛毛汗了。他也正想歇一下,就坐下来歇气吃烟。从昨天起,他不吃纸烟了,改吃旱烟。他一回来,吃旱烟的老习惯也跟着回来了。吃旱烟好,有劲儿。用烟袋吃旱烟才像回事,可昨天他就找不到烟袋。说起烟袋,还多亏陈米香。

昨晚上,陈米香到杨大义家玩,坐在柴火炉边烤火。她说周本田,这柴火你怕是烤不惯了,你咋又想起来要回核桃园来住呢?他开玩笑说,还不是想你?她说,想我个屁。他说,也不是不能,你当我真不想?这儿把失口吃亏叫钻裆,她晓得,自己失口钻裆了,吃了个哑巴亏。她从身上摸出一个五六寸长的小烟袋娃儿,在他脑壳上晃一下,说,我叫你想,敲你脑壳一烟袋锅儿,看你还想不。你咋要得,我比你陈家亲家还高一辈,你比我晚一辈,能占我便宜?她没说错,他一个女儿嫁到陈家,他陈家女婿应该叫她姑奶,从女婿这边说,他就比陈米香晚一辈。可辈分又是一门亲满门转,黄泥巴打灶,各喊各叫,他又不把她当长辈看。她比他小好几岁,她男的黄地茂死好几年了,黄地茂要是还活着,他也不得跟她开这种玩笑。他眼尖手快,一下子抓住烟袋娃儿,说,我还正愁没烟袋吃烟呢。她说,听说你到处谋烟袋,我还不就是给你送烟袋来了?他拿一块大烟叶子,掐一下,掐齐整,卷碎烟叶子,卷成手指粗寸把长一筒,塞进烟袋锅儿,拿起一个烟柴头儿点烟。咂几口烟,他说,呃,我记得你也吃烟。她说,你眼睛长到哪儿去了,先头我不就吃了?他说,我是说你吃旱烟。她说,我是旱烟也吃,纸烟也吃。他起身进屋去,拿两包红双喜烟给她。她说,你给我,那我可就拿上了。他说,拿上拿上。她说,给两条我不要,两包我当然得拿上,这便宜到哪儿捡去?

周本田家的祖坟坟场隔陈米香家不远,这儿看得见她家的一棵核桃树。

一袋旱烟吃到一半时,他看见她从核桃树下走出来,朝这儿走来。却并没走拢来,到隔他不远了,又不走了。她大声说,你这一砍,祖坟就亮堂多了。他说,快到清明了,也该叫祖坟透透光了。

遮挡人进坟场的东西砍掉了,可进坟场的地面太陡,还得挖个毛路进去。他又拿挖锄朝坟场挖路,把进坟场的路挖了出来。这几年,他不在家,每年给祖坟上坟,上亮(灯)挂青,都是幺女儿跟幺女婿在做。各个祖坟的坟窑(砌坟时在坟前立碑处留下的点灯上亮的位置,形似窑洞)里,有过年上亮燃剩下的蜡,还有杂草跟蛛丝网。他又把坟窑收拾干净才走。

他没直接回杨大义屋里,拐了一下。

陈米香屋里在煮甜酒(米酒),他说,好香的甜酒。陈米香在屋里说,我就晓得你会摸来。他说,才怪,你咋晓得我会来?她从屋里出来说,快把你爪子洗干净。在她嘴里,他的手成了爪子,她骂了他,可他心里好像并不觉着她是在骂他。怪,有时候,他倒还真想叫她骂一下。

好久都没喝过甜酒了,核桃园的甜酒又数陈米香做得最好。甜酒里还打了荷包鸡蛋,陈米香给他舀了一大碗,说,尝尝,看甜酒做得咋样。他晓得她甜酒做得好,可还是说,你搁了不少糖吧?她说话又哪儿饶得了人,说,搁没搁糖,你还嚼不出来?她不说他吃,说他嚼,畜牲才嚼东西呢,像又在骂他。他先吃荷包蛋,两口一个,他吃了八口。甜酒甜,他又喝了一大碗,肚子吃饱了,不消吃得午饭了。

等他喝完甜酒,她给他纸烟,他不要,嫌没劲儿,还是卷旱烟吃。她拿烟嘴儿吃纸烟,说,听说你要买房子住?他说,都怪我,自己把自己搞得没家没业了。她说,慢慢来,把家再置起来就是。他说,难搞,又要从筷子篓儿置起,再说,核桃园又买不到房子。她说,那还不简单?再把房子盖起来。他说,呃,你这房子宽,干脆卖两间给我。她不吭声了,末了儿才说,不是我不卖,你晓得,我有好几个儿子,真要卖房子,他们都得点脑壳。他又说,那我租一间屋住行不?她好像愣了一下,说,你一回来,就住到我这儿来,一家不是一家,两家不是两家,唾沫都会把人淹死,你晓得不?

他把杨大义家的挖锄跟弯刀搁在陈米香家,朝大路走。

他要去问个事,先找黄开明问。黄开明盖楼房,砍掉他三棵大核桃树,事先却不跟他吭声。核桃园出好核桃,出纸壳儿核桃,核桃壳儿薄,一咬就破。核桃园的核桃树,就数他家屋后边那三棵最大。他听爷爷说过,它们还是太爷年轻时栽的。他搬走前那几年,那三棵大核桃树的核桃,每年都能卖几千块钱。卖房子时,他原本也要卖核桃树,也没多要价,只想卖个两万块钱,可黄开明却嫌价钱贵了,就没卖成。后来每年的核桃就叫杨大义收捡,可哪儿想得到,大前年冬里,那三棵大核桃树就被放倒了。更叫他想不开的是,过后好长时间,都没人跟他说起这个事。去年热天,他打电话问杨大义核桃结得繁不繁,杨大义才说核桃树被砍掉了。他心里火就冒了起来,又给黄开明打电话,问黄开明为啥不当他说。黄开明说,老表你可莫怪我,是领导不叫说,当时乡上规定,凡是新农村建设试点规划区内的果树,一概不打招呼,也不赔偿。他问到底是哪个领导不叫说,黄开明又说不出来。

这回他又当面问黄开明,到底是哪个领导不叫说,黄开明还是说不出来。可他觉着,黄开明不是说不出来,是不说出来。黄开明不说,他也晓得是哪个,不跟黄开明说了。起身走时,他说,我祖坟下边那坨地,你不种我可种了。黄开明说,老表,看你又说到哪儿去了?我种的地本来就是你的,我也种不完那多,你随便种就是。

他朝下边走去,去找黄厚德。

这一溜儿楼房下边一头儿的楼房,是黄厚德家。黄厚德屋里在炒椿芽儿(香椿)鸡蛋,黄厚德从屋里出来跟他打招呼。他说,好香的椿芽儿,那我可就不走了。黄厚德说,今年的椿芽儿还没尝新,算你口福好,接客不如遇客,你也莫说走的话。到屋,黄厚德给他烟,他不要,卷旱烟吃,把烟咂燃说,这旱烟是不是蛮呛人?黄厚德说,不哇,一点都不呛人。他说,旱烟咋不呛人?烟子呛人倒还不咋的,怕就怕做事呛人,我来问你一下,我的核桃树跑到哪儿去了?黄厚德好像愣了一下,说,要说这事,你也莫怪哪个,怪只怪当初搞建设时,上边没规定果树赔偿。他说,我那三棵核桃树,一年少说也能捡个几千块钱,我还指望它们养老。黄厚德说,公家搞建设也不容易,各有各的难处。他说,你说上边没规定,那我就去问问乡上,搞建设又为啥要堵我们老百姓活路。他一头站起来就走,黄厚德留客,却没留住。

黄厚德在门外看着他走,摸烟出来吃,却把烟点倒了,倒点着了过滤嘴儿。

周本田一时好像不晓得自己该朝哪儿走,在前边不远的一个路口,磨蹭了一下,才扭身朝车路里边的山上走。走到杨大义家,他也不进屋,去茅厕把犁跟套牛的牛轭头拿出来。杨大义不在家,他跟幺女儿周水秀说,要用一下牛,叫她把牛牵到祖坟坟场下边。

杨大义家的耕牛是条大黄牛。他才把犁跟套牛的牛扼头扛到祖坟下边的地里,周水秀就从放牛的地方把牛牵了来,说,伯,你就犁这点地?他说,这点地就不能犁了?周水秀说,这巴掌大一坨地还用得着犁?不如拿挖锄挖。他说,我就要犁,把我的地都犁出来,连这油菜地也犁了。他说话的腔调好像有火,周水秀就不敢再吭声了。

他不吭声,把牛牵到犁前边,在牛颈脖子摸几摸,把跟犁连在一起的牛轭头套上牛肩膀,回来又把犁铧深深扎进地边的地里,喊一声呷,牛就听话地攒劲儿拽起犁铧来。牛一动起来,他就把犁铧朝地里压得紧紧的,到那边地边,他只轻轻唔一声,牛就自动掉过头来。没走几个来回,这点地就犁完了。

周水秀把牛牵走,他又去陈米香家拿挖锄挖地。再熟的地,里边总有一些石头,一挖到石头,他就把石头抓起来朝上边树扒里甩,可有好几下,他却把方向甩反了,把石头甩到了下边的油菜地里。

挖一气地,他坐到地边吃旱烟,看见黄厚德朝这儿走来。黄厚德手上好像还拎着个塑料袋。

黄厚德走了过来,站住,把拎着的塑料袋搁到地下,从身上拿烟出来,给他烟。他好像没看见,黄厚德把给他的烟又塞到自己嘴上,点上火。咂几口烟,黄厚德说,这地你想种点啥?他说,排点葱,点几窝南瓜,人回来了,得吃得喝。黄厚德说,回来还得有地方住。黄厚德说起他没地方住的事,他听着还顺耳,这才接腔儿说,你觉着我该咋搞才好?黄厚德说,谋个屋基场,我去乡上帮你跑跑盖房子的手续。好一下,他都没吭声,末了儿又说,你能不能帮帮我,给陈米香说说,我租她一间屋先住着。黄厚德说,这点事还不好说?我这就去跟她说。

黄厚德走起来了,他说,呃,你东西忘拿了。黄厚德说,那是给你的,你可莫嫌弃。等黄厚德走远了,他才看塑料袋,袋子里搁着六个煮过了的腌鸡蛋,还有两包烟,烟是玉溪烟。

陈米香坐在院坝(门前场地)上纳鞋底儿,看见他过来,说,听说你犁了屁大一坨地,犁了又挖。他说,渴死了,快点给我泡一缸子酽茶。她说,你是不是又给我拿啥好东西来了?他把塑料袋搁到她身边,占她便宜说,我哪回拿回来的东西不是好东西?她骂他说,看你个杂种砍脑壳的,简直不是个好东西。他去洗手,她把鞋底儿搁到针线笸里,起身去给他泡茶。他从屋里洗手出来,坐到一把椅子上卷旱烟吃。她说,哪儿来的腌鸡蛋?他说,莫管哪儿来的,吃就是。她剥腌鸡蛋吃,说,这盐味儿倒还要得,呃,黄厚德咋还要给你拿腌鸡蛋呢?他说,你咋晓得?她说,你莫把我当瞎子,这烟也不便宜。他吃烟,不吭声。她说,你呀,大城市不住,又要回核桃园来住,咋又不想在幺女婿家住呢?他还嘴说,那你咋不跟儿子过日期?她说,不是我说你,你真要租房子,跟我好好说就是,又叫黄厚德来说,倒把我这人搞得不合人,跟人生分了。他说,这怪我,我还不是怕你不肯租房子给我?她说,那你就看个日期打灶。他说,就这两天,也懒得看日期。她说,我看你还是住两间屋,只住一间,吃住都在一块儿,哪儿像个话?放心,你多住一间屋,我也不得多要钱。他说,那租金你咋要?她说,随便给点就是,一年给个三五百块也就行了。

陈米香打算把堂屋左边的两间正屋租给周本田,靠堂屋那间屋里本来有个客铺。她跟他说,这间屋到堂屋的门上有门闩,用不着封门,还有这床,你用着就是,床上垫的盖的东西也都是现成儿的。

隔天一大早,周本田就去陈米香家,路上,遇到香椿树,他就扒上树,摘了好几把嫩椿芽儿。今天他打灶,要招待匠人,椿芽儿也是一盘好下酒菜。他前脚到,他请的一个木匠跟一个打灶的泥瓦匠后脚就来了。匠人动工前,他站在要开门的山墙前边,放了一封一万响的浏阳花炮。

他跟陈米香说好,他给她三百块钱,请她给两个匠人管一天饭。

半早上时,本组本村不少人都来撵礼,放鞭炮贺喜,每人还给他一个红包儿,表示心意。红包儿里大多放着五六十块钱,他倒没想到,黄厚德礼送得最重,给他两百块钱,还拿了一条烟跟两瓶酒。

祖坟下边那坨地,他挖了又挖,整了又整,地里的土全都整得细细的。

地整好了,他又烧火粪(用柴火焚烧泥土,再用大粪淋浇焚烧过的泥土,是好农家肥,这种农家肥叫火粪)。火粪柴,他早就砍好了,码在地边上。他在地里挖出三条通风的小沟,在沟面上横着铺柴,铺上一层火粪柴,拿箢箕朝柴上浇一层土,再铺一层柴,浇一层土,一共铺了五层柴,浇了五层土。浇上最后一箢箕土,他从这堆火粪的四边底下点火。头一堆火粪的烟火升了起来,他又烧了一堆火粪,还给陈米香烧了三堆火粪。

等烧火粪的烟火一熄灭,火粪就烧好了,这时就又要窖火粪,把烧过的火粪土用筛子筛出来,每筛出一层细土,就要浇一层大粪。这天,他窖了五堆火粪。

他一点都闲不住,天天帮陈米香做活路,种地点苞谷,给她的菜园薅草浇粪。她的菜园在房子左边不远,挨着菜园是洋芋地。住过来后,他天天都能看见她的洋芋地。那块洋芋地好像就有一根绳子,在拽着他的眼睛。

陈米香家的屋基场原本是他家的一块坡地,三十多年前的冬天,她的男人黄地茂横直要拿自家的坡地跟他对斢(调换)。他不是不斢,是心里有疙瘩。原来,他家是富农,黄地茂当队长,没少给他穿小鞋。承包土地时,黄地茂就把那块薄壳儿地划给他。可后来黄地茂又看中了那块地,要在那儿盖房子,拿坡地跟他对斢。他就不斢,可黄地茂不怕他不斢,又请大队干部跟他说,硬要把地斢成。他不能不给大队干部面子,只好就汤下面,可他提了一个条件,就是要黄地茂多给他半亩坡地。他估摸着,黄地茂肯定舍不得,哪儿晓得黄地茂竟情愿拿两亩坡地斢他的一亩半薄壳儿坡地。

他又哪儿算得到自己现在又想跟陈米香斢地,想斢她那块洋芋地盖房子。回核桃园住,不盖房子,那就跟核桃树没扎住根一样。他租她房子,实际上也只是先住一住。

那块洋芋地是个好屋基场,有好几家人家都想斢她那块地,又都没斢成。他自己也晓得,那块地怕是难得斢。

新灶的烟火升起来一向后,他就试探着跟她说这事。她说,你个东西,屁股一撅,我就晓得你屙啥屎,要说你斢点地盖房子也该斢,我这房子当初不就是斢你的地盖起来的?可斢地又不是个小事,你也晓得,人家斢都没斢成。再说,我一个人说叫你斢也算不了数儿,虽说我不跟儿子一起过日期,可我的事他们还得晓得。

她有三个儿子,老大黄开山,老二黄开甲,老幺黄开本。老大老二都住在乡上,又都外出打工了,就只有老幺还住在核桃园。

他给黄开山打电话,打了好几回才打通。他说起斢地,黄开山说,那是我妈的地,斢不斢,最好是她自己拿主意。他给黄开甲打电话,黄开甲更是满口答应。接着,他又去找黄开本。

他跟她说找黄开本他们的事,她说他,心急吃不得热豆腐,你急个啥?他听得出来,她话没说完。他说,有话说就是,咋还藏着掖着?她说,老幺叫屋里人把东西拿来了,你拿回去。昨晚上,他给黄开本拿了一条烟两瓶酒,哪儿想到倒叫人家退回来了。他说,那我就不拿了,算我孝敬你了。她说,东西你不拿,可就拿不回去了。开了一句玩笑,她又说,老幺说,你租我房子住,是在招呼我,他该感谢你,你不该给他拿东西。他说,黄开本是不想叫我斢地。她说,岔子不在这儿,要不你再叫黄厚德给老大老二打个电话。

他这才晓得岔子出在哪儿,黄开山跟黄开甲嘴上叫他斢地,可心里又不叫他斢,好像就是要报当年黄地茂找他斢地斢得不顺当的仇。

黄厚德是村支书。黄家是老门老户,黄厚德比黄开山晚一辈。他请黄厚德给黄开山他们说,黄厚德说,要说盖房子,好屋基场又总难得谋,再说盖房子又难得操心,我看你倒还不如买房子。他说,可房子一时又难得买。黄厚德说,你真要盖房子,那我就尽力找他们说。

过好几天,黄厚德那边没啥动静,他就等不住了,又去找黄厚德。黄厚德说,陈奶的房子,你现在住着,你们俩相互也有个照看,不也怪好?斢地这事不小,打电话又不大好说,要不就等到年底,黄开山他们回来再说。

从黄厚德家出来,他去乡上买了几棵核桃树秧儿。

清明前后雨水多,昨天下了一天小雨,今天又在下毛毛雨,地里正透着墒,正好栽树。到洋芋地地边上,他才栽下核桃树秧儿,他的手机就叫唤起来。是儿子打来的电话,听腔调,好像是出了啥事。儿子说,妈突发脑溢血,正在医院抢救。他好像没听清,叫儿子莫急,把话说慢点。儿子又说,这回他听出来了,儿子他妈等于已经走了,只是还没断气。他跟儿子说,你马上就办出院手续,送你妈回来。儿子带着哭腔儿说,要是妈真走了,就回不来了。他说,咋回不来?儿子说,人死了要就地火化,不能出城。他说,你妈就是走了,你就不能包个车,请个医生,假装转院治疗?反正我活要见人,死要见尸,就是天塌下来,你也要把她给我送回来。儿子还要说啥,他却把电话挂了。

听见他说话像吵架,陈米香从屋里撵过来,问他,咋搞的?他说,叫她回来,她不回来,这回倒好,都回不来了。陈米香说,你倒是说哪个,哪个回不来了?他不吭声,眼泪已从鼻子两边流到两个嘴角儿。

他现在最后悔的是,自己性子太肉,儿子他妈才没吃到他早该寄下去的核桃。半个月前,他打电话,叫她回来。她说,过两个月再回来,儿子这一向正忙。末了儿她才说,想吃核桃园的核桃,你给我寄点来。他记着她的话,找陈米香要了一些核桃,就连装核桃的纸箱子都找好了,可今天买核桃树秧儿回来,他才想起来,自己只想到要斢地盖房子,倒把寄核桃的事忘了。

儿子总算把他妈送了回来。儿子他妈睡了一方板板正正的大杉树寿枋,是在杨大义家过的丧事,核桃园的人给她热热闹闹闹了个夜,把她送到了祖坟坟场。

油菜花早都谢了,核桃树上的核桃挂果了,天也热了起来。

这天晚上,陈米香洗头洗澡后,拿核桃出来吃,跟周本田在院坝乘凉。见他今晚把她给他做的布鞋穿起来了,她问他,合脚不?他说,还不合脚?这鞋简直就是比着我脚做出来的。她咬破一个核桃,说,咋球搞的,这纸壳儿核桃也难得咬,到底是人老了,我牙齿简直就不行了。周本田就给她咬核桃,可他晓得,她牙齿怪好怪好,吃干饭还总要吃锅巴。她不是牙齿不好,是要叫他给她咬核桃。他就给她咬核桃,咬了不少核桃。她吃了几个核桃,就不吃了,给他剥核桃仁儿吃。他就吃核桃,说,核桃园的核桃,就是香。她说,核桃是长寿果,多吃核桃能长命百岁,你可得多吃点。他说,那你更得多吃点,你多吃核桃,就连头发都香。她像没听清,说,你说啥,啥子香?你倒是再说说看。过好一下,他才说,我是说,人多吃核桃头发好,核桃园的人都有一头好头发。她说,就这?他又不吭声了。

再说核桃树补偿的事,在买核桃树秧儿那天早上,他去找乡上要补偿。跟着儿子回来,也找乡领导说。他穿上新布鞋的第二天,这事就有了交待,村上把他家的老核桃树补偿款送来了。那两棵核桃树的年收入按五千块钱算,只补偿十年,一共补偿五万。原来,大前年冬里核桃园动工搞新农村建设,果树补偿只牵扯到他一家,因他不在家,黄厚德就代领了他家的果树补偿款。黄厚德又好打麻将,这钱就又在麻将桌上输掉了不少。

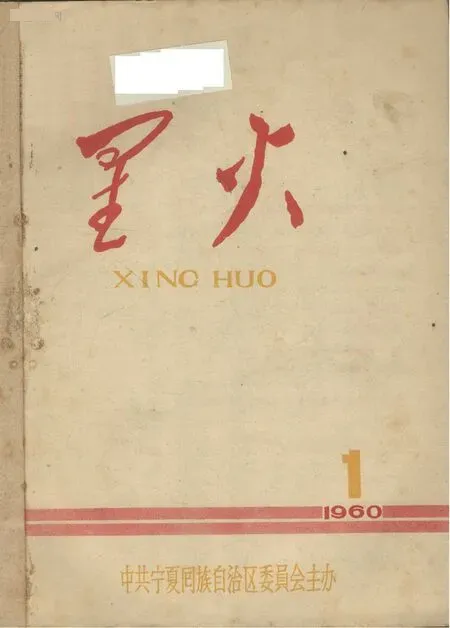

责编:朱传辉

题图:张慧