基于农户增收的合作社发展研究

任玉霜,曲秉春

(1.东北师范大学,吉林 长春 130117; 2.长春财经学院,吉林 长春 130122)

一、传统农业经营的困境

我国农业生产长久以来形成的小而散的经营模式注定了农业在现代市场竞争中处于完全不利的被动地位。主要表现在:

1.产业链影响力微弱。在构成“从田间到餐桌”的产业链各个环节中,多数农民所从事的种养环节虽然处于产业链的前端,但在以资本实力和规模为博弈筹码的产业链条中,无论是针对上游的农资厂商还是下游的渠道和终端商,分散经营的农民始终处于受挤压的境地,更无法获得农产品的定价权,几乎承担了农业生产经营链条中的所有风险却无法分享产业链利润。2011年黑龙江五常大米所经历的遭遇是“米贵谷贱”的典型代表,终端售价199元/斤的有机大米,田间的收购价格不到2元,这种巨大的获利差距正是企业和农户在产业链定价权上强弱地位的真实反映。

2.抵御风险能力差。传统农业经营格局下的农民很难走出农业生产的周期,其经营除受自然资源禀赋限制外,农产品价格波动和他人的种养选择是其决策的重要依据。对市场供求信息不能做出比较准确的判断,不能根据需求调整生产结构,所种植农产品品种、质量、标准不适应市场的需求,造成结构性过剩,导致谷贱伤农的悲剧不断上演。同时,随着改革开放的深入发展,国际农产品市场波动对国内市场的影响也在加大,农民还需要面临国际竞争的压力,农业生产的固有周期被打破,再加上极端天气频现,小而散的农户经营无力承担农业生产经营的风险。

3.农产品品牌化不足。没有品牌影响力就没有高溢价,品牌对于工业品销售价格的影响众所周知,但对于农业产业链前端从事种养业的多数农户来说,品牌塑造的理念仍然处于萌芽阶段。根据国家行政管理总局的数据,截止到2011年12月31日,我国已注册国内地理标志品牌仅1381个,国外地理标志品牌37个。在中国这个粮食生产大国,高端的农产品市场几乎被国外品牌所垄断。如在大米市场上,大约三分之二的高档大米市场份额为泰国香米所占据。根据海关的数据,泰国香米的国内生产成本在7元/公斤左右,而在中国超市的售价则达到20元/公斤;而日本的“越光”、“一见钟情”大米在超市的售价更高达每公斤99元和94元,相对于中国品牌,价格高出30~40倍之多。产于河南省的“黄金晴”为中国地理标志大米,在国内的售价不足4元/公斤,在加拿大等国外市场的售价也仅为4元/公斤,其利润空间显然和上述国外进口大米差距甚远。

小而散的经营格局注定了农民既无法按照现代产业链的市场逻辑分享产业链的利润,无法获得规模经营的收益,也无法通过差异化的品牌策略获得高溢价。因此,以现有的农业资源为基础,建立规模化的新型农业经营组织是农业发展的唯一方向。

二、农民专业合作社的发展现状

农民专业合作社作为与种粮大户、家庭农场并驾齐驱的新型农业经营组织发展尤为迅速,在促进农业产业经营升级、农户增收等方面发挥着越来越大的作用。

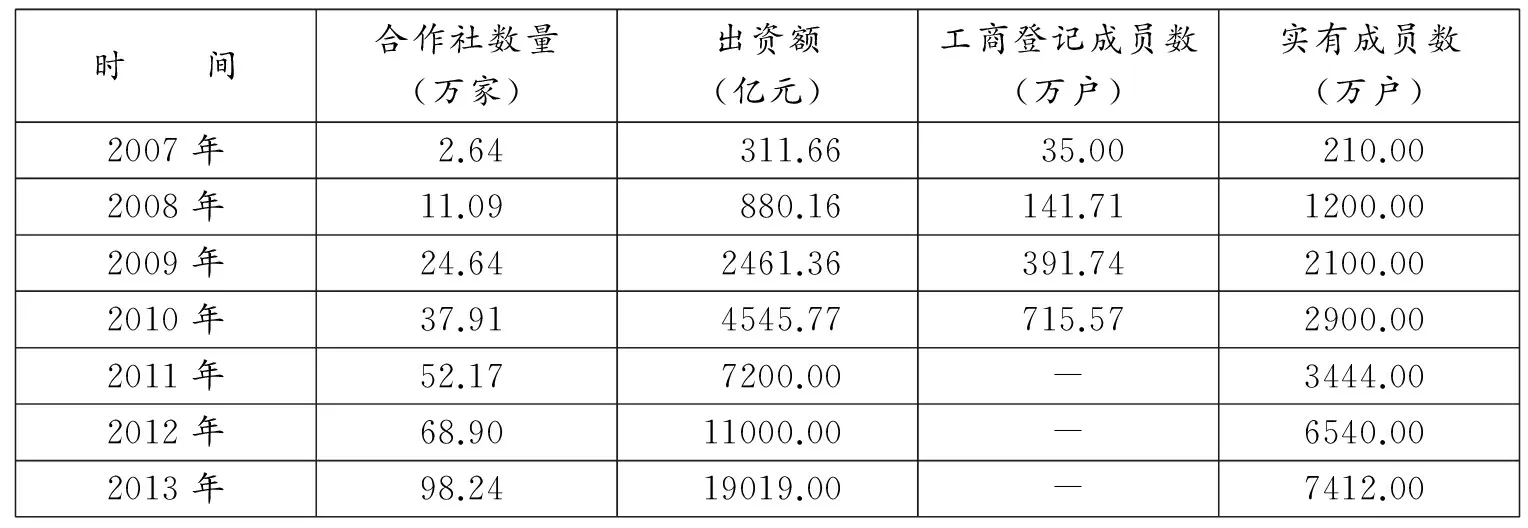

1.专业合作社数量持续上升。从2007年到2010年底,全国在工商部门登记的合作社从2.64万家增长至37.91万家。2011年底农民专业合作社总数达到50.9 万个,比2010年底增加了15.7万个,增长44.7%;农民专业合作社实有成员达3444.1万个(户),比2010年底增长26.6%,平均每个合作社有近70个成员[1];通过合作社带动非入社成员5366万户,比2010年底增长26.4%,平均每个合作社带动105户。仅2012年一年,就新诞生农民专业合作社16.7万家。农业部统计数据显示,截至2012年底,农民专业合作社数量已达68.9万家,比上年底增长32.07%,出资总额1.1万亿元,增长52.07%。到2013年12月底,全国依法登记注册的专业合作、股份合作等农民合作社已达98.24万家,同比增长42.6%;实际入社农户7412万户,约占农户总数的28.5%,同比增长39.8%;各级示范社超过10万家,联合社达到6000多家。

表1 农民专业合作社基本情况

2.对农民增收的效应逐渐显现。分析农民专业合作社快速发展背后的动力,除了国家政策大力扶持的外因外,对农民收入提高的显著影响是合作社发展的根本动因。大量的研究和数据表明,合作社的发展正成为农民农业收入提高的最重要途径。中国人民大学农业与农村发展学院的孔祥智课题组历时3年,对150多家农民专业合作社和1039个农户进行的调研表明,合作社带动社员收入增加和成本节约呈现逐年递增趋势。数据显示:2006年农民专业合作社带动户均增收284元、户均节支535元,盈余额为819元;2007年这三项数据分别增长为1152元、609元和1761元;2008年则分别为1217元、1884元、3101元。在冯开文调查组关于农民专业合作社对农户增收绩效的实证研究中,其利用TME模型比较了合作社社员与非社员之间的收入差距,从回归结果可以看出,加入合作社对农户收入增加具有显著的正向效应。[2]与非合作社社员相比,合作社社员的纯收入平均增加了2698.5元。根据各省市统计年鉴的数据同样可以看出,农民专业合作社对于农户的增收效果是显著的。如山东省寿光市的数据显示,2013年寿光市农民人均纯收入达到14 408元,比2012年增加了1603元,增幅达12.52%;比2003年的4508元增加了9900元;比1993年的1550元增加了9倍多。湖南省邵阳市自2008年到2012年底有10万人加入了合作社,人均增收3000元。

三、农民专业合作社促进农民增收的路径

1.运作模式多元化。目前,农民专业合作社的运作模式大致有四种类型[3]:一是合作社+农户,这类合作社一般由农户自愿组织起来,主要通过合作社上联市场、下联农户形成自我管理、自我服务的利益共同体;二是合作社+基地+农户,这类合作社通常负责销售以及市场信息的收集,并按标准收购或代销社员产品,基地负责相关的种养殖的技术,农户负责种养;三是龙头企业+合作社+农户,这类合作社一般由农业产业化龙头企业发起,企业占合作社的绝大部分股份,社员以劳动或产品入股,合作社的法人代表多数由龙头企业负责人兼任,合作社搭建起龙头企业与农户之间的桥梁,成为企业的生产车间;四是合作联社+农户,这类合作社主要以行业间的差距达到优势互补,形成生产、销售、供应、信息一体化的互帮互助联合体,提高社员和农户的议价能力。

2.以规模化经营提高产业链议价能力。农民加入专业合作社带来了经营规模的扩大,可以直接分享规模经济所带来的红利。比如在农业生产资料的采购中,大批量的采购不仅可以使农民获得更优惠的价格,还可以获得生产资料厂商的其他售前、售后增值服务。有资料显示,在化肥这一单一的农资采购中,合作社集体采购的成本可以比单一农户采购降低20%~30%;再如,在农产品的销售中,合作社完全可以统一组织销售,甚至绕过农业经纪人直接建立销售渠道或销售终端,通过农超对接、农校对接、农企对接,拓宽农民的利润来源和空间。

3.以品牌化经营获得高溢价。随着消费升级和屡发的食品安全事件,居民消费特别是城镇居民消费已经进入到品牌时代,人们愿意为知名或放心品牌支付高于同类商品的价格。而对于农产品的消费,由于产业资本的推动,从大米、小麦等主粮到猪肉、牛肉、鸡肉等畜禽产品都相继进入品牌竞争时代。我国农业自然资源禀赋迥异,为差异化的农产品经营提供了充足的自然基础,而规模化的经营模式则为农产品的品牌塑造提供了组织保障。《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出:“要发展农业产业化经营,促进农产品加工业结构升级,扶持壮大龙头企业,培育知名品牌”。2009年中华全国供销社合作开展的“千社千品”富农工程品牌化建设报告中显示[4]:目前纳入工程的农民专业合作社,当年实现销售总额620亿元,利润总额42亿元,平均每个专业合作社有社员502人,是系统专业合作社的2.2倍,年助农增收700万,是系统专业合作社的6.1倍。入选总社“千社千品”的4000家农民专业合作社,有1815家通过了无公害认证,728家通过了有机农产品认证,896家通过了绿色食品认证,大大提高了农产品的附加值。据调查,在山东省章丘市的大葱种植中,专业合作社联合龙头企业及时掌握国内外市场需求,指导农户生产适销对路、质量有保障的新品种,其出产的大葱具有“高、大、脆、白、甜”的特征,2009年荣获了山东省第一个地理标志产品,“章丘大葱”成为中国驰名商标。截止到2013年,章丘大葱的品牌价值已经达到了24.76亿元。种植面积也增加到15万亩,售价从每亩1000元增长为每亩5000~6000元,农民直接增收达6亿元。同时,通过农产品的品牌化经营,保证了农产品源头上的可追溯,为食品安全的监管提供了保障。

四、借鉴国外农民合作社的发展经验

1.探索更加适合国情的合作社模式。目前世界上比较具有代表性的农民专业合作社有三种典型的合作经营模式:一是以美国为代表的大型农场主模式。这种模式结合美国市场经济自由度较高以及地广人稀的特点,通过市场调节以及政府政策扶持促进其发展。二是以日本为代表的农协模式。这种模式结合日本人多地少的特点,以政府占主导地位的控制手段进行合作社的建设。三是以荷兰为代表的公司型合作社。荷兰人口密度大,国内的原料和市场资源都非常有限,但是其拥有便利的外部市场,发展了大量以流通加工为主的公司型合作社。我国由于农业资源禀赋、经济发展水平和农业人力资源年龄结构等要素的差异,很难形成统一的合作社建立和运营方式,因此,各地必须结合自身资源状况,创造性地采取适合本区域特点的合作社发展模式,而不宜搞模板化的“一刀切”。

2.把合作社办成农民的合作经济组织。 从为社员提供服务的原则出发,合作社应以促进社员增加收入为主要目的,改善农民的经济地位,搞好经营,为合作社提供生存和发展的基础。各国的合作社一般都采取入社自由的原则,但会对入社的社员进行限制,入社后要与合作社发生经济交往,生产的产品交由合作社统一销售,按盈余进行分红;如果加入合作社但不与合作社发生经济关系,不仅盈利不返还,在合作社亏损时还要承担定额的偿付义务。这有利于从经济利益上把合作社和农民紧紧地联系在一起,形成真正的经济利益共同体。

3.重视农业技术和知识的创新。合作社的发展离不开农业技术的进步和农民素质的提升。美国、日本和荷兰的合作社发展无不得益于科技的进步和普及。美国的合作社依托于每个州立的农学院,实行“教—研—产”一体的技术推广模式,定期举办农业科技和知识讲座、短期培训以及农业科技咨询等,在传授农业知识的同时,提高农民的技术水平,确保农产品的品质和产量。在日本,日本农协是科技在基层推广的主力军,农协本身就在市町村一级有自己的综合农协指导部,每个指导部配有指导员,对农业技术的普及和改良进行工作指导。在荷兰,农协的技术推广人员作为国家公务员拥有较高的社会地位和良好的福利待遇。荷兰农业经济研究所(LEI-DLO)的研究力量比欧洲任何一个国家都要强,能直接参与国家决策。合作社常常投入大量资金参与农业研究。“荷兰皇家养牛协会”(Veepro Holland)就是合作社性质的牛种改良研究机构,它有装备精良的实验室、庞大的数据库和计算机网络,为全国养牛农户服务,甚至农牧渔业部和国家信息系统也需要从它那里得到咨询。

4.构建满足合作社需要的人才培养体系。国内外合作社人才的培养主要有三种模式,分别为:政府主导型、市场引导型和学者推动型。政府主导型的培养模式涵盖了“政府+学校、专家、培训机构、企业(选其一)+农民”四种常见的形式。该模式在资金支持、培训体系的完整性以及培训规模上都具有明显的优势,但其采取委托代理的方式,降低了在资金管理和项目委托方面的运行效率。市场引导型的培训模式根据市场需求来制定培养计划,其类型有“农民专业合作+农民”、“师徒式”、“专门培训机构”等。[5]该模式在管理的灵活性方面有明显的优势,私人资本的注入也增加了培训机构的积极性和活力,但一个不容忽视的问题是以盈利性为目的的培训在质量上令人担忧。学者推动型的人才培养模式的典型代表是2003年7月温铁军带领立志从事农业建设的学者在河北创办的晏阳初乡村建设学院。学者推动型的人才培养模式可以以高校、科研院所为依托,以农村的知识分子和大学毕业生、农技人员为人力资本来源。其在人员素质方面具有很大的优势,但是存在资金扶持上的难题。综合各种模式的运营方式,本文提出以“政府为支撑、市场为导向、学者为推动”的多层次、全方位的专业合作社人才培养模式。政府各个职能部门推出“绿色证书”、“阳光工程”、“新型农民科技培训”等规划和项目,利用学校教育、成人教育、社会教育三方同步的教育体系,形成“产学研”一体化的内涵发展道路。短期采取“学中干”、“干中学”、“合作社+课堂”、“田间学校”模式;中期以科研项目和科技示范为拉动,以农业科研院所和农业高效科技为依托,利用合作社社员、大学生村官、农村能人、种粮大户、农民企业家为主体开展职业培训和成人教育,把科技创新向传统农业的产前、产中、产后渗透,增加远程教育和自主学习的能力;长期通过改革农村教育使务农者获得农民职业证书,并免费试点职业教育,在全国著名的23所农业大学中开设合作经济专业,专门为合作社培养人才,并利用农科院和研究所提供科技支撑,从全国高等院校的农业经济管理专业中培养选拨懂经营会管理的人才[6],最终实现文化素质高、技术业务精、经营能力强的新型农民培养目标。

[1]彭泽忠.基于博弈论视角的农民合作经济组织研究[D].重庆:西南政法大学,2012.

[2]张晋华.农民专业合作社对农民增收绩效的实证分析[J].中国农村经济,2012,(9):58.

[3]刘涛.我国农民专业合作社发展的调查与建议[J].北京工商大学学报:社会科学版,2012, (6).

[4]肖素春.依托供销社发展福建省农民专业合作经济组织的对策研究[D].福州:福建农林大学,2011.

[5]曹忠正.湖北省农村实用人才培训模式研究——基于农民培训需求的视角[D].武汉:华中农业大学,2011.

[6]曲秉春,金喜在.吉林省农民专业合作社现状、问题及发展对策[J].税务与经济,2012,(3):108-112.