美洲黑杨×青杨派杂种无性系苗期抗寒性的鉴定与筛选

李晓东,樊军锋*,邱 兴,吕小锋

(1.西北农林科技大学 林学院,陕西 杨陵712100;2.陇县八渡林场,陕西 陇县721200)

杨树,杨柳科(Salicaceae)杨属(Populus L.),多年生木本植物,乔木,树体高大,雌雄异株[1],是当今世界中纬度地区栽培面积最广的一个树种。杨树用途广泛,既可作为加工业原料,也可作为民用材,还被广泛用作防护林树种[2]、园林景观树种和能源树种[3],越来越受到人们的重视。近年来,随着人工杂交优良杨树品种和丰产栽培技术的广泛应用,我国杨树造林面积不断扩大,现已成为世界上杨树人工林面积最大的国家[4]。但是,在我国北方地区,特别是“三北”及更高纬度的地区,杨树生长过程中常会遭到低温胁迫,尤其是在晚秋和早春时期。由于现有的许多速生丰产系不耐低温,气温的骤降会对树木产生极大伤害[5],造成减产甚至绝产,难以充分发挥其优良特性,低温寒害和冻害已成为我国北方扩大杨树栽种区域的主要限制因子。

目前评定林木抗寒性的主要指标为形态、生理生化和代谢指标[6]。植物抗寒性是植物在对低温环境长期的适应中,通过自身的遗传变异和自然选择而获得的一种适应性[7],而其低温适应的过程,与大量的生理生化反应密切相关[8],通过对这些生理生化反应中关键生理指标的检测可以确定植物的抗寒性。本试验采用人工低温胁迫的方法对西北农林科技大学林学院杨树良种选育课题组经多年筛选的美洲黑杨(Populus deltoids)×青杨派(Section tacamahaca)7个优良杂种无性系进行处理,测定与抗寒有关的生理指标并进行分析,综合评价它们的抗寒性,筛选出抗寒力较强的无性系,以期为抗寒优良新品种的选育、推广和合理开发利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验以西北农林科技大学林学院杨树良种选育课题组经多年筛选的美洲黑杨(Populus deltoids)×青杨派(Section tacamahaca)7个优良杂种无性系为供试树种,以中绥12和陕林4号为对照。其中,中绥12号是中国林科院林研所及黑龙江省绥化林业局选育出的速生杨新品种,主干通直,树姿美观,稳定性好,适应广泛,材质优良,耐严寒;陕林4号是西北农林科技大学林科院选育出的优良品种,树干通直,生长迅速,材质好,适应性强,具有较强的抗寒性。9个样本均取自西北农林科技大学渭河试验站。于2014年1月中旬在试验站苗圃选取各无性系地径约2cm、无病虫害的1年生休眠苗10株,挂牌标记后带回实验室,用于各项指标的测定。

1.2 试验处理

将各无性系试验材料剪成20cm的枝段,先用自来水冲洗,再用去离子水漂洗3次,用滤纸吸干,分成2份,一份置于无暖气的室内用于枝条失水率的测定,另一份放入塑料自封袋,置于超低温冰箱,采用梯度降温法进行低温胁迫处理。设定的温度梯度分别为-15℃、-20℃、-25℃、-30℃与-35℃,并以常温(CK)为对照。降温速率为4℃·h-1,达到所需温度后继续维持24h,每间隔5℃取出一批枝条用于相对电导率、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性和可溶性蛋白含量的测定。

1.3 测定方法

1.3.1 枝条失水率测定 将冲洗干净的各无性系材料,分别剪成长为10cm的枝段,混合均匀,称重后置于无暖气的室内,每24h称重1次,连续测定8 d[9],计算公式为:枝条失水率=(T1-T2)/T1×100%,式中:T1为最初鲜重;T2为测定点重,各无性系重复3次。

1.3.2 相对电导率的测定 将低温处理后的各无性系材料截成0.5cm的小段,混匀后用去离子水冲洗3次,分别称取约1g放入锥形瓶中,加入去离子水25mL,摇匀后浸提24h,用雷磁DDS-307A型电导率仪测定其电导率;然后再将样品放入沸水浴中煮30min,取出冷却后摇匀,再用电导率仪测定其电导率[10]。计算公式为:相对导电率=C1/C2×100%,式中:C1为煮前电导率;C2为煮后电导率,各无性系重复3次。

1.3.3 丙二醛(MDA)含量测定 采用硫代巴比妥酸(TBA)法[11]、超氧化物歧化酶(SOD)活性测定采用NBT光化还原法[12]、过氧化物酶(POD)活性测定采用愈创木酚法[12]、可溶性蛋白含量测定采用考马斯亮蓝G-250染色法[11],各无性系重复3次。

1.4 数据处理

试验数据采用 Excel 2003进行处理;采用SPSS17.0统计软件对试验数据进行方差分析和多重比较;半致死温度(LT50)采用不同温度处理下的相对电导率与Logistic方程相结合的方法[13],求出不同类型杨树的低温半致死温度(LT50),Logistic方程的表达式为:y=k/(1+ae-bx)(a、b、k均>0),式中:y为相对电导率(%),x为处理温度(℃),k为细胞伤害率的饱和容量,a、b为方程参数,LT50=(lna)/b。

2 结果与分析

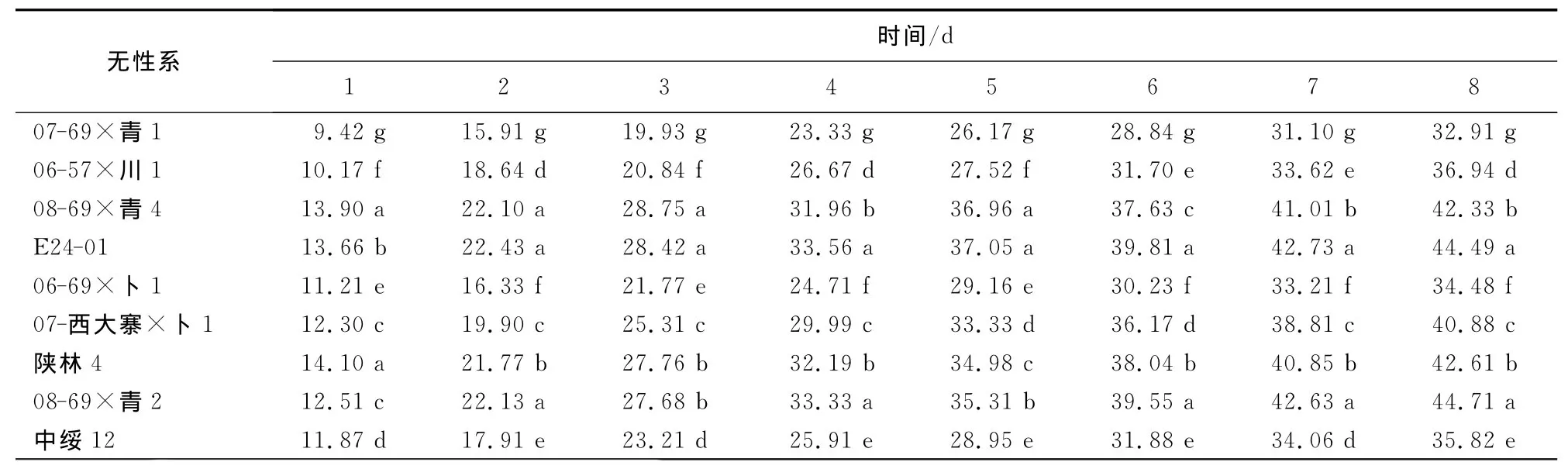

2.1 不同无性系的枝条失水率与抗寒性

枝条失水率是树木越冬能力强弱的标志之一,在低温条件下抗寒性强的树种常常具有较高的保水能力[14]。从表1可以看出,随着处理时间的延长,各无性系的枝条失水率均呈现增加的趋势,且不同无性系间的枝条失水率差异极显著(p<0.01),无性系07-69×青1的枝条失水率最低,8d后的枝条失水率为32.91%,说明其枝条在冬季保持体内水分能力最强,抗寒能力最强;无性系06-57×川1、06-69×卜1、中绥12的枝条失水率较低,8d后的枝条失水率在34%~37%,保水能力表现较强,抗寒性较强;另外5个无性系8d后的枝条失水率都在40%以上,保水能力表现较差,抗寒性较弱;保水能力最强的无性系07-69×青1的枝条失水率比对照无性系陕林4号和中绥12分别低9.70%和2.91%。

表1 不同时间处理对各无性系枝条失水率的影响Table 1 Effects of different processing periods on dehydration rate of nine poplar clones %

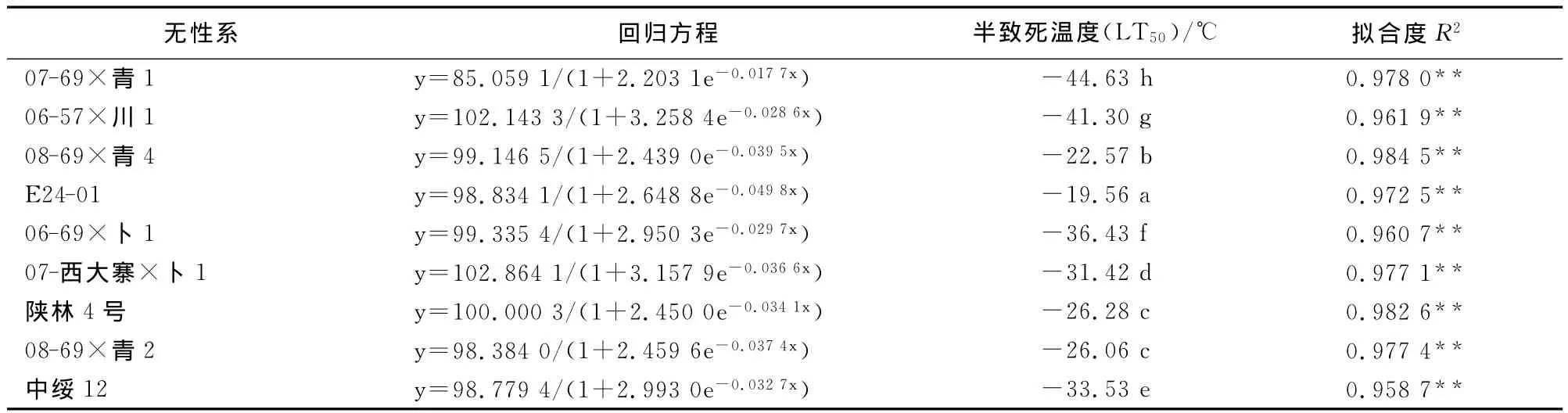

2.2 不同低温处理下各无性系的半致死(温L度T50)

根据相对电导率的变化趋势结合Logistic方程,求出各无性系的LT50值(表2)。结果表明,各无性系的LT50差异极显著(p<0.01),LT50在-45℃~-19℃之间。根据各无性系的LT50,可以将抗寒性大致分为4类:第1类为抗寒性最强的,LT50在-40℃以下,包括无性系07-69×青1和06-57×川1;第2类为抗寒性强的,LT50在-30℃以下,包括无性系06-69×卜1、07-西大寨×卜1和中绥12;第3类为抗寒性较强的,LT50在-26℃左右,包括无性系陕林4号和08-69×青2;第4类为抗寒性较弱的,LT50在-20℃左右,包括无性系08-69×青4和E24-01。

各无性系按LT50从低到高的顺序依次为:07-69×青1>06-57×川1>06-69×卜1> 中绥12>07-西大寨×卜1> 陕林4号 >08-69×青2>08-69×青4>E24-01。其中无性系07-69×青1的LT50最低,抗寒性最强;无性系E24-01的LT50最高,抗寒性最弱。07-69×青1与E24-01 2个无性系的LT50差值达到25℃左右,可见,9个无性系间抗寒性差异较大,可进行无性系间选择。

表2 低温处理下各无性系的Logistic方程及其半致死温度Table 2 Logistic equation of nine poplar clones under different low temperatures and estimation of LT50

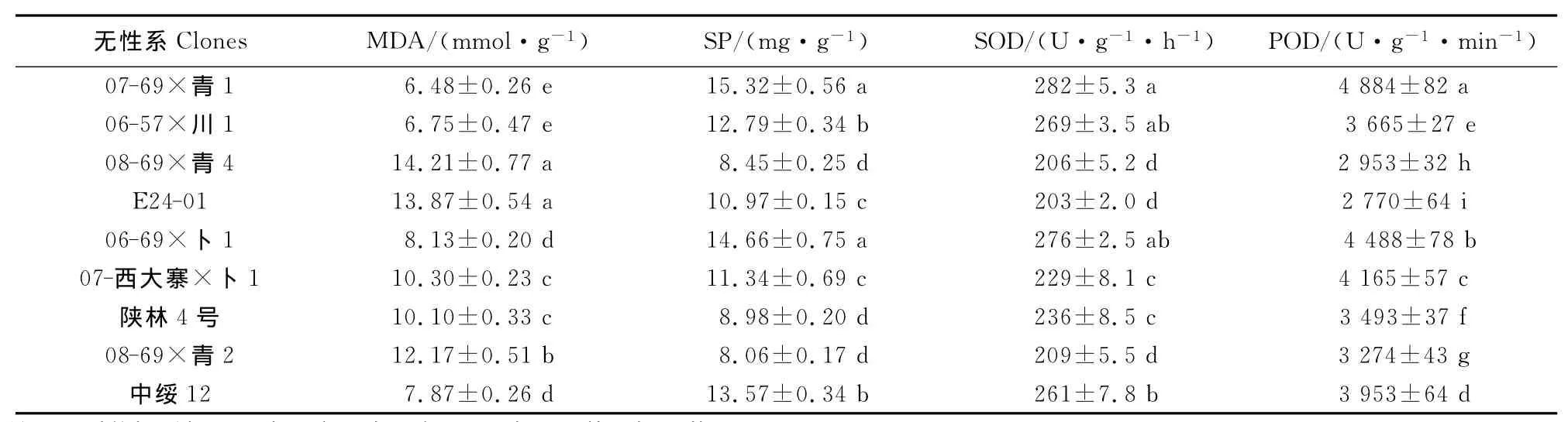

2.3 不同低温胁迫对各无性系生理指标的影响

2.3.1 不同温度处理下各无性系生理指标的变化 分别测定不同温度下各无性系枝条中丙二醛(MDA)和可溶性蛋白(SP)的含量以及SOD和POD的酶活性,取其平均值列于表3。由表3可知,不同低温处理下各无性系枝条中的丙二醛(MDA)、可溶性蛋白(SP)、SOD和POD这4个生理指标差距明显,无性系07-69×青1枝条中的可溶性蛋白(SP)含量及SOD和POD活性始终明显高于其他8个无性系,丙二醛(MDA)含量则始终低于其他无性系。其中无性系07-69×青1枝条中的丙二醛(MDA)含量比对照无性系陕林4号和中绥12分别低35.84%和17.66%,可溶性蛋白(SP)含量比对照无性系陕林4号和中绥12分别高70.60%和12.90%;SOD活性比对照无性系陕林4号和中绥12分别高19.49%和8.05%;POD活性比对照无性系陕林4号和中绥12分别高39.82%和23.55%。丙二醛(MDA)的含量与植物抗寒性呈负相关[15],抗寒性强的无性系SOD和POD等酶活性较高[16],由此可以推断,无性系07-69×青1的抗寒性较其他强。

表3 低温处理对各无性系生理指标的影响Table 3 Effects of different temperature stress on physiological indicators of nine poplar clones

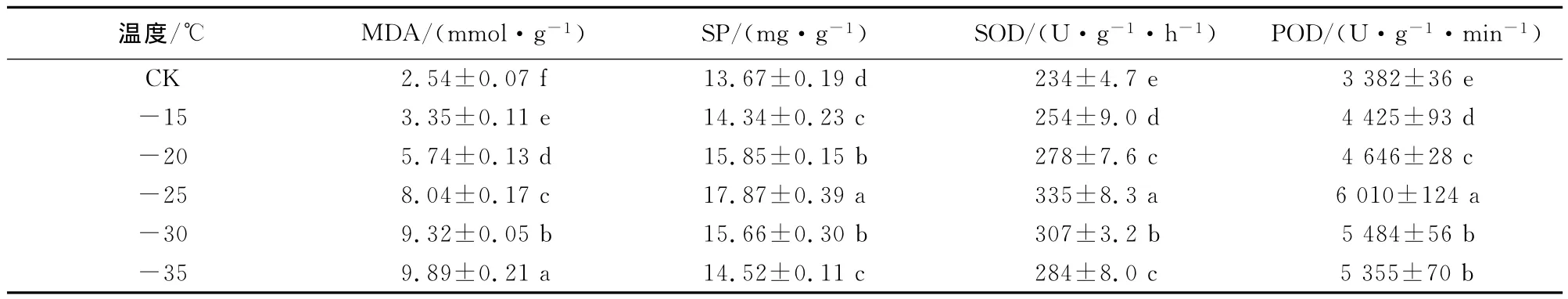

2.3.2 不同温度处理下抗寒无性系07-69×青1生理指标的变化 在低温胁迫下,无性系07-69×青1枝条中丙二醛(MDA)和可溶性蛋白(SP)含量、SOD和POD活性如表4所示,通过对不同温度处理后各项生理指标的方差分析可知,低温胁迫下无性系07-69×青1枝条中丙二醛(MDA)和可溶性蛋白(SP)含量、SOD和POD活性在各温度处理条件下差异极显著(p<0.01)。

无性系07-69×青1枝条中,丙二醛含量变化趋势表现为丙二醛含量随着处理温度的降低而升高,呈现为“S”型曲线,在-35℃处理时丙二醛的含量达到峰值,为9.89mmol·g-1,与对照相比,其相对增幅为289.37%;可溶性蛋白含量随着处理温度的降低,呈现先升高后下降的趋势,在-25℃处理时可溶性蛋白的含量达到峰值,为17.87mg·g-1,与对照相比,其相对增幅为30.72%;在低温处理下,SOD活性随着处理温度的降低先升高后下降,在-25℃处理时SOD活性达到峰值,为335U·g-1·h-1,与对照相比,其相对增幅为43.16%;在低温处理下,POD活性随着处理温度的降低先升高后下降,在-25℃处理时POD活性达到峰值,为6010U·g-1·min-1,与对照相比,其相对增幅为77.71%。由此推断,低温胁迫造成了无性系07-69×青1枝条细胞内的剧烈损伤,细胞膜脂过氧化作用增强,使得膜质过氧化产物丙二醛(MDA)含量增加,并导致了枝条细胞内可溶性蛋白(SP)含量及SOD和POD等保护酶活性的变化。

表4 低温处理对07-69×青1生理指标的影响Table 4 Effects of different temperature stress on physiological indicators of 07-69×P.cathayana1

2.4 不同鉴定指标间的相关性分析

表5反映了半致死温度(LT50)、枝条失水率、MDA、SOD、POD和可溶性蛋白共6个生理指标的相关系数矩阵,从表5得知,半致死温度(LT50)、枝条失水率都与MDA含量呈极显著正相关,但与可溶性蛋白、SOD和POD均呈极显著负相关,相关系数均达0.75以上,由此说明,半致死温度(LT50)和枝条失水率这两项指标能较大程度反映出材料的抗寒能力,且各个生理指标间具有较大的相关性。

3 结论与讨论

细胞膜作为细胞对外界的屏障,在植物遭受低温胁迫时,其膜脂物相会发生变化[17],同时,植物为了避免冻害,提高自身的抗寒能力,会使机体的保水力、渗透调节物质、细胞膜透性、膜质过氧化产物以及抗氧化物酶系等产生一系列相应的变化[18]。本研究结果表明:各无性系的枝条失水率、丙二醛(MDA)含量与其半致死温度(LT50)呈现极显著正相关,这与杨敏生[14]等的研究结果相一致。一般认为可溶性蛋白作为一种低温诱导蛋白,随着低温锻炼的进行,其含量与植物的抗寒性呈正比[19],本研究也证实了这种结果;此外,SOD和POD酶活性与其半致死温度(LT50)也呈极显著负相关,这说明,运用上述这些指标均可以准确反映和鉴定无性系的抗寒力,可以作为杨树抗寒性评价的有效指标。

表5 各抗寒指标间的相关系数矩阵Table 5 Correlation matrix

本研究利用枝条失水率、半致死温度、丙二醛含量、可溶性蛋白含量、超氧化物歧化酶活性和过氧化物酶活性等6项生理指标对9个供试杨树无性系抗寒性进行综合评价,结果表明:9个供试杨树无性系的抗寒能力由大到小依次为07-69×青1>06-57×川1>06-69×卜1>中绥12>07-西大寨×卜1> 陕林4号 >08-69×青2>08-69×青4>E24-01。其中,无性系07-69×青1在9个供试的杨树无性系中具有最强的抗寒能力,其半致死温度(LT50)更是达到-45℃左右,对低温的适应能力要远强于抗寒性较好的对照品种陕林4号和中绥12,表明无性系07-69×青1可作为杨树耐寒品种,在我国北方地区或“三北”及其以外更高纬度的地区进行推广栽培;亦可作为优良种质资源,进行抗寒新品种的选育。

[1] 张志毅,于雪松.杨树生殖生物学研究进展[J].北京林业大学学报,2000,22(6):69-74.ZHANG Z Y,YU X S.Advances in reproduction biology of poplars[J].Journal of Beijing Forestry University,2000,22(6):69-74.(in Chinese)

[2] 张德强,张志毅,杨凯.杨树分子标记研究进展[J].北京林业大学学报,2000,22(6):79-84.ZHANG D Q,ZHANG Z Y,YANG K.Advances of molecular marker researches in poplar[J].Journal of Beijing Forestry University,2000,22(6):79-84.(in Chinese)

[3] HASEGAWA P M,BRESSAN R A,PARDO J M.The dawn of plant salt tolerance genetics[J].Trends in Plant Science,2000,5(8):317-319.

[4] 林善枝,张志毅.杨树抗冻性的研究现状[J].植物学通报,2001,18(3):318-324.

[5] 胡建芳,陈建中,姚延梼.杨树抗寒性研究进展[J].世界林业研究,2011,24(3):32-36.HU J F,CHEN J Z,YAO Y T.Research progress of cold resistance of poplar [J].World Forestry Research,2011,24(3):32-36.(in Chinese)

[6] 史清华,高建社,王军,等.5个杨树无性系抗寒性的测定与评价[J].西北植物学报,2003,23(11):1937-1941.SHI Q H,GAO J S,WANG J,et al.Determination and eval-uation of cold resistance of 5poplar clones[J].Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica ,2003,23(11):1937-1941.(in Chinese)

[7] 陈立松,刘星辉.果树逆境生理[M].北京:中国农业出版社,2003.

[8] HUGHES M A,DUNN M A.The molecular biology of plant acclimation to low temperature[J].Journal of Experimental Botany,1996,47(3):291-305.

[9] 李夷平,孙慧珍,李海朝.移栽兴安落叶松幼树水分饱和亏缺及保水力初步研究[J].林业科技,2009,34(6):11-13.

[10] 周永学,龚月桦,樊军锋.4种松树抗寒性的比较[J].西北林学院学报,2011,26(5):69-71.ZHOU Y X,GONG Y H,FAN J F.Comparison on cold resistance of 4pine conifers[J].Journal of Northwest Forestry University,2011,26(5):69-71.(in Chinese)

[11] 邹琦.植物生理学实验指导[M].北京:中国农业出版社,2000.

[12] 李合生.植物生理生化实验原理和技术[M].北京:高等教育出版社,2004.

[13] 王飞,陈登文,高爱琴,等.杏品种一年生休眠枝、花、幼果抗寒的相关分析[J].西北植物学报,1999,19(4):618-622.

[14] 杨敏生,王春荣,裴保华.白杨杂种无性系的抗寒性[J].东北林业大学学报,1997,25(4):20-23.YANG M S,WANG C R,PEI B H.Cold resistance of hybrid clone of white poplar[J].Journal of Northeast Forestry University,1997,25(4):20-23.(in Chinese)

[15] 任建伟.引进优良杨树杂种无性系组培繁殖及抗寒性研究[D].保定:河北农业大学,2011.

[16] 杨敏生,裴保华,程志鹏.白杨杂种无性系抗寒性生理指标动态分析[J].植物生态学报,1997,21(4):367-375.YANG M S,PEI B H,CHENG Z P.Physiologic indexes of cold resistance in hybrid white poplar clones[J].Acta Phytoecologica Sinica,1997,21(4):367-375.(in Chinese)

[17] 沈漫,王明庥,黄敏仁.植物抗寒机理研究进展[J]植物学通报,1997,14(2):1-8.

[18] 邱乾栋,吕晓贞,臧德奎,等.植物抗寒生理研究进展[J].山东农业科学,2009,8:53-57.

[19] 高京草,王长柱,王进国,等.枣树抗寒性测定方法研究[J].西北林学院学报,2011,26(5):72-75.GAO J C,WANG C Z,WANG J G,et al.Determination methods of cold resistance of Chinese jujube[J].Journal of Northwest Forestry University,2011,26(5):72-75.(in Chinese)