柴油加氢精制装置汽轮机轴封改造

李伟英

(锦西石化分公司)

锦西石化分公司80万t/a柴油加氢精制装置于1994年8月20日投产运行,并于2004年扩能改造为100万t/a。该装置主要任务是通过中压加氢工艺精制焦化汽、柴油及部分直馏柴油和催化柴油。通过加氢,脱除油品中的硫、氮、氧和部分金属杂质,同时使烯烃和部分芳烃饱和,从而达到提高柴油的贮存安定性和十六烷值的目的。装置共设有一组循环氢压缩机组,无备用机组,由B4- R1汽轮机作为原动机,其运转状况直接影响到装置的平稳操作和长周期运行。该汽轮机在过去近一年的运行过程中,出现了轴封蒸汽泄漏逐渐加重的问题。笔者介绍了利用装置停车大检修的机会对汽轮机轴封装置进行改造的过程。

1 汽轮机的基本情况

B4- R1汽轮机是由日本三菱公司生产的单级冲动背压式汽轮机。该汽轮机利用3.5MPa蒸汽作为动力,带动MTV- 27离心压缩机高速运转,确保反应系统的循环氢气量。汽轮机的主要性能参数为:

蒸汽入口压力 3.5MPa(表压)

背压 1.2MPa(表压)

蒸汽入口温度 400℃

蒸汽出口温度 310℃

轴功率 1 295kW

工作转速 8 250~9 330r/min

2 改造前汽轮机轴封运行情况

汽轮机原轴封为双螺旋密封形式,密封原理为:在轴表面和密封体内表面上车制相互配合的螺旋槽和螺套,具有与轴相反的螺纹旋向,转子高速旋转使轴与螺套间的流动蒸汽形成强烈的紊流[1]。螺旋槽作为推进装置与介质发生能量交换,产生泵送作用(泵送压头),与被密封介质的压力相平衡,从而阻止泄漏。螺旋密封间隙的大小对密封性能起着至关重要的作用,间隙越小对密封越有利。为了尽可能减小密封间隙,又要避免碰到密封体的孔壁而磨损转子,通常在密封体内孔表面涂一层石墨,这样可以防止轴变形时与密封体孔壁接触而磨损。

该机组汽轮机在长期运行过程中,轴封暴露出以下问题:

a. 由于机组运转周期较长且无备用机组,轴封装置在蒸汽长期冲刷下,密封间隙不断增大,导致密封效果变差,轴封蒸汽泄漏量增大,汽轮机效率降低;

b. 由于泄漏蒸汽量大,泄漏蒸汽不能全部排放入轴封冷凝器和乏汽线内,部分蒸汽窜入轴承箱混入润滑油中,使润滑油乳化速度加快,润滑和冷却效果变差;

c. 由于排放到轴封冷凝器的蒸汽量增大,轴封冷凝器的换热面积有限,泄漏蒸汽并未完全冷凝成水,直接排入大气,存在严重的环境安全隐患。

3 汽轮机轴封装置改造

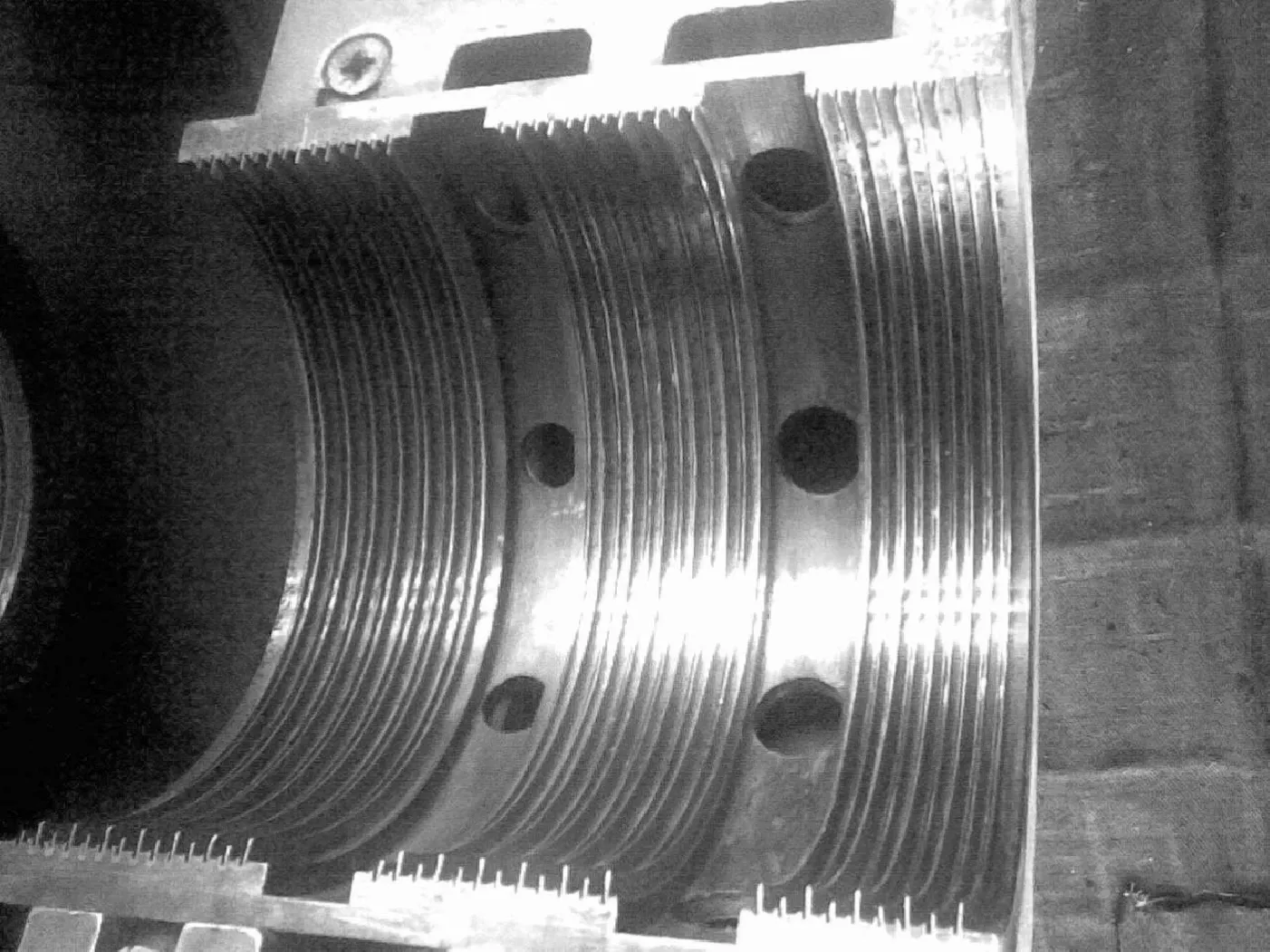

目前,国内外汽轮机轴封应用最为广泛的是高低齿型迷宫密封。由于迷宫密封的转子和机壳间存在间隙,无固体接触,无需润滑,允许有热膨胀,维修简单,使用寿命长,适用于高温、高压、高转速的场合,这种密封形式被广泛用于汽轮机、燃汽轮机、压缩机、鼓风机的轴端和级间的密封以及其他动密封的前置密封。为此,笔者决定将汽轮机原有的双螺旋密封改造为高低齿型迷宫密封。

迷宫密封也叫梳齿密封,是在转轴周围设若干个依次排列的环状密封齿,齿与齿之间形成一系列截流间隙与膨胀空腔,被密封介质在通过曲折迷宫齿与转轴截流间隙时产生节流效应而达到阻漏的目的。气体每经过一次截流间隙和随后的齿与齿之间的较大空腔,就受到一次节流和扩容作用。气流通过齿与转轴截流间隙时,压力减小,速度增加。气流通过齿与转轴截流间隙进入空腔内时,速度突然减小,而压力不变,动能转化为热能。气流每经过齿与转轴截流间隙便重复上述变化过程,气流的压力越来越小,最后压力趋近于背压排出。

经迷宫密封的气体泄漏量计算公式为[2]:

M=αDmSm[(1+p/pa)/Z]×[(pa-p)/ρ]

式中Dm——密封直径,m;

M——气体流量,kg/s;

p——密封后绝对压力;

pa——密封前绝对压力;

Sm——密封梳齿下径向间隙,mm;

Z——密封齿数;

ρ——密封后气体密度,kg/m3;

α——与密封结构特点有关的修正系数。

可以看出,根据已知的密封前后绝对压力、密封后气体密度和密封直径,选择合适的密封齿数、密封梳齿下径向间隙和相关的结构修正系数,可以计算出允许的理论泄漏量,确定改造后的迷宫密封结构尺寸。改造后的迷宫密封形式为高低齿型曲折式迷宫密封,该密封形式增加了流动阻力,提高了密封效能。迷宫密封结构形式如图1所示。

图1 改进后的迷宫密封形式

4 改造后汽轮机轴封使用情况

改造轴封后的汽轮机正常投入生产,经过3个月的运行考核,汽轮机在正常工作转速下,轴封泄漏蒸汽量大的问题得到了解决。轴封改造后与改造前相比较,具体解决了如下问题:

a. 解决了轴封泄漏蒸汽窜入轴承箱的问题,避免了润滑油乳化严重的现象,改造后润滑油相关技术指标均有了明显改善,润滑油质量提高,损耗量减少;

b. 解决了总集油箱滤油机底部排污处频繁脱水的问题,减轻了岗位人员的工作量;

c. 轴封泄漏蒸汽排入轴封冷凝器后几乎全部冷凝成水,并直接排入地漏,排除了环境安全隐患;

d. 水蒸气消耗量明显减少,降低了能耗,提高了汽轮机的效率。

5 结束语

通过详细的计算论证和科学合理的设计,对汽轮机轴封装置进行了技术改造,由迷宫密封装置代替原双螺旋密封装置,解决了汽轮机轴封泄漏蒸汽严重的问题,提高了汽轮机的效率,确保了汽轮机在生产周期内的安全稳定运转。

[1] 王汝美.离心压缩机技术问答[M].北京:中国石化出版社,2007:41~42.

[2] 宋天民.炼油厂动设备[M].北京:中国石化出版社,2009:313~315.