沈阳的穆旦

——兼及研究中的史料使用问题

○张立群

沈阳的穆旦

——兼及研究中的史料使用问题

○张立群

1946年春至1947年夏,诗人穆旦曾在沈阳主编过一份发行量可观的报纸《新报》。由于当时的沈阳正处于解放战争前夕且位于相对边缘的地域东北,故此,穆旦的这段经历及相应的“报人身份”并不为更多人所了解。随着20世纪80年代以来穆旦研究的兴起与深入,穆旦在沈阳的活动也逐渐得到研究者的关注。除了一些原始史料被发掘、整理,相关回忆录焕发生机之外,陈伯良的《穆旦传》,李方的文章《穆旦主编〈新报〉始末》,易彬的《穆旦年谱》《穆旦评传》①等都相继论述了穆旦在沈阳期间的活动。而本文正是在上述背景下探究“沈阳的穆旦”,并进而兼及具体的史料考察问题。

一、沈阳之旅与《新报》的创办

1943年初至1945年底,参加中国远征军、历尽艰险的穆旦归来后,辗转于昆明、重庆、曲靖、贵阳等地,先后任部队英文秘书、重庆新闻学院学员、中国航空公司职员,生活多历波折。1946年1月,穆旦乘飞机回到北平,和八年未见的父母团聚。然而,令其始料不及的是,此时的北平已成为“冒险家的乐园”②——物价飞涨、生活压力大,使穆旦再次面临找工作的问题。2月16日,穆旦与徐露放、王先河、朱叔和、成经远等人在锦州开始着手办报。报纸先是预备用《东北日报》为名,后被当局通知《东北日报》应由政府机构来办而改名为《新报》。按照徐露放在《回顾与前瞻本报周年纪念感怀》中记录当时情形:“我和我的好友查良铮兄等四人在冰天雪地里奔跑,为了房屋跑遍锦州,到处碰壁。为了人才煞费苦心的物色;为了经济我们夜不能安枕,昼不得进食,为了印刷,向印刷商低头而不可得,半个多月的筹划工作,费尽了心血伤透了脑筋。”“不久,沈阳突告接收,随军事政治中心的转移,本报为适应需要来沈阳办”③。3月22日穆旦率领一批人抵达沈阳,与先期到达的徐露放会合。他们以复员青年军名义接收了一批机器及房子。4月19日,《新报》试排了第一张报纸,连续试版三天。是月22日,《新报》正式创刊。

关于穆旦来东北办报的原因,李方“一是受罗又伦将军之邀,情义难却;二是得以北上谋求相对稳定的职业,而赡养居住北平生活拮据的父母与妹妹。当然,通过办报为战后的和平与民主开始新的‘探险’,不失为诗人再度播求的初衷”的看法,由于是建立在更多当事人回忆的基础之上,因而具有相当程度的可信性。④《新报》初为四开小报,5月7日,改版为对开大报,期间还一度曾扩版为对开一张半的版面。该报在沈阳设有编辑部和经理部,创办不久便迅速发展,“发行量由三千多份增至一万余份;11月1日,《新报》在长春设立分社,出版四开小报”⑤。《新报》的主要栏目有第二版的社论,第三版的时事短评栏目“日日谈”、“读者来函”等,第四版的副刊包括“新地”、“星期文艺”等。《新报》的发展形势一度非常好,被认为是当时东北四大报纸之一。⑥

对于《新报》的性质,易彬在其《穆旦评传》中曾以“关于《新报》的说法”主要有“四类出处”加以介绍。其中,他引自《近、现代沈阳报纸简介》《沈阳文史资料》《沈阳市志》一类堪称沈阳市地方志得出的“系国民党二○七师的军报”,“向以‘青年勇敢奋斗之精神,建设东北新文化’作为自己办报的主旨”⑦可作为一种官方的定位。这一定位与穆旦完成于20世纪50年代特定时期的《历史思想自传》(1955年10月)和《我的历史问题的交代》(1956年4月22日)有一定的出入,⑧与李方的《穆旦主编〈新报〉始末》中的“《新报》受驻扎东北的青年军207师资助,但并非军队机关报。师长罗又伦挂名‘董事长’,为办报找房、筹款、供应纸张等,却不干涉报务”的说法也有很大不同,前后两种表述之间的差异其实反映了历史的复杂性与认知的不同角度。然而,就穆旦而言,这种差异既可以决定穆旦当年办报的立场及其自由度,又可以在特定的历史背景下作为“历史”决定其命运。而在另外一些类别的“出处”⑨中,我们则可以看到穆旦作为“一个真诚的报纸主编”的态度,并可以想象“你办成的报纸,它出现,它蓬勃,它消失,在人们的眼前,更在个人的生命上”⑩所隐含的深意。无论从对待一个普通作者,还是从这一阶段穆旦的文学创作处于“空白期”、全力投入办报的工作之中,人们都可以感受到穆旦务实的人生态度以及作为现代知识分子的现实感、使命感和应有的责任立场。也许,他当初来沈阳的目的只是为了谋生、友情,“和政治无关”⑪,但他终究无力摆脱时代与现实的干扰。在沈阳期间,他的人生及身份,得到了前所未有的改变。

二、穆旦的诗创作及《报贩》的考察

按照易彬的考证,“如果穆旦本人的作品的时间标注全都准确无误的话,那么,整整1946年——更确切地说,是从1945年11月至1946年底,穆旦没有留下一首诗歌”⑫。易彬的考证至少为我们今天考察沈阳时期穆旦的诗文创作留下两点疑问:第一,为自己作品进行时间标注的穆旦是否标注准确?第二,考察一个诗人某一时期的作品,是按照作品写作的时间还是发表的时间?两个问题相对于今天的读者来说都可以作为史料问题,只不过,想做出完全准确的考证又并不那么容易。事实上,穆旦在沈阳期间还是发表了大量旧作,又在1947年创作、发表了一些新作并出版诗集等,现分述如下。

其一,从1946年3月到达沈阳至1946年年底,穆旦共发表旧作四首。1946年7月1日,穆旦在《文艺复兴》第一卷第六期发表《七七》《先导》《农民兵》《森林之歌——祭野人山死难的兵士》共四首;四首诗的写作时间是前三首均为1945年7月,第四首为1945年9月。其中,《农民兵》包括两首,后又刊于《新诗歌》1947年5月15日第四号;《森林之歌》一首后又刊于1947年7月1日《文学杂志》第二卷第二期,后在收录进自费印行的《穆旦诗集(1939—1945)》时,题目改为《森林之魅——祭胡康河谷上的白骨》。⑬

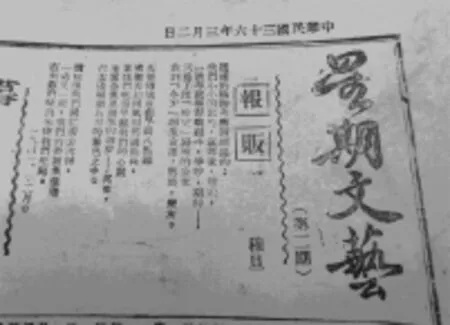

其二,从1947年初至8月《新报》被查封,穆旦共创作并发表诗多首。1947年1月1日,诗歌《重庆居》刊载于《诗地》,《重庆居》作于1945年5月20日,后改题目为《流吧,长江的水》;⑭同月,穆旦作诗《时感四首》,后刊于2月8日天津《益世报·文学周刊》27期。2月,诗歌《云》刊于《民歌》,改诗写于1945年11月;⑮本月,穆旦作诗《他们死去了》,后于3月发表于《大公报·星期文艺》。3月2日,旧作《报贩》刊载于《新报·星期文艺》2期;“12日,《诗旧抄(一)、(二)》(按:之一为《赠别》第2章;之二为《寄——》)、《春》《春天和蜜蜂》刊载于《大公报·星期文艺》第22期”⑯。其中,《赠别》写于1944年6月;《寄——》写于1944年8月;《春》写于1942年2月(早曾发表《贵州日报·革命军诗刊》1942年5月26日);《春天和蜜蜂》写于1945年4月;16日,《成熟(一)、(二)》《他们死去了》《海恋》刊于天津《大公报·星期文艺》23期。其中,《成熟》二首写于1944年6月,发表时题为《成熟二章》,收入诗集《旗》时,改题为《裂纹》;《他们死去了》写作时间见前;《海恋》写于1945年4月。此外,穆旦还在本月作诗《荒村》(后刊于天津《大公报·星期文艺》1947年6月1日34期,又刊于《文学杂志》1947年8月第二卷第三期)、《诞辰有作》(后刊于《大公报·星期文艺》1947年7月29日第38期,又载于1947年9月《文学杂志》第二卷第四期,改题为《三十诞辰有感》)。4月,《甘地》刊载于《大公报·星期文艺》27期,系旧作、原写于1945年5月。6月,《旗》《给战士》《野外演习》《一个战士需要温柔的时候》刊于《益世报·文学周刊》44期,总题为“抗战诗录”,皆系旧作,写作时间分别为1945年5月(前两首)、1945年7月(后两首)。8月,《通货膨胀》刊于《平明日报》15期,原写于1945年7月;本月16日,《退伍》《打出去》《奉献》《反攻基地》刊于《益世报·文学周刊》53期,总题为“抗战诗录”,皆系旧作,分别写于1945年4月、1945年7月(后三首);本月穆旦还创作《饥饿的中国》(后载于《文学杂志》1948年2卷8期)。此外,在1947年8月之前,穆旦还重订了旧作《神魔之争》《隐现》。

其三,沈阳时期的穆旦曾于1947年5月自费印刷出版诗集《穆旦诗集(1939—1945)》。诗集扉页有“献给母亲”字样,收入诗歌58首⑰(包括诗集《探险队》中的15首),后附录有王佐良的文章《一个中国诗人》。因此诗集曾于2000年由人民文学出版社出版单行本,故此不再详细罗列。

其四,《报贩》是穆旦在沈阳办报期间唯一一首发表于《新报》上的诗,该诗原作于1941年12月。发表时为竖排版⑱——阅读《报贩》,确实可以感受到当年特有的文化气息。当然,就主题而言,《报贩》在此时发表明显与诗人现实的境遇有关:通过写实的笔法,叫卖声中的报贩如乞丐、宣传家和信差,维持他们生计的是及时性和迅捷性。早晨卖报的时间过后,报贩们抓紧休息。“一处又一处”,说明他们是贫困的、无法挑选的。诗中的“你们”应当是读者,“喊”这个动词可以理解为对报上新闻的吃惊;“我们吃惊”潜含着报贩对于报纸内容不感兴趣甚至茫然无知,这种态度的反差道出了报纸背后的人生百态……毫无疑问,《报贩》写的是社会一景,但值得注意的是它发表的时间与地点,此时沈阳的穆旦已是一位报人,对报纸行业熟悉的他选择这样一首诗发表在自己主编的报纸上,是否说明报人与诗人的身份在他的身上重合后产生新的观察外部世界的角度了呢?

三、报人的身份及其实践

结合现有的材料,穆旦在沈办报时作为“报人”的工作大致包括以下几个方面。

第一,“替老百姓说话”的立场和“由读者自己向社会报导”。在1947年4月22日“《新报》周年纪念特刊”上,穆旦撰写了《撰稿和报人的良心——为本报一年言论作总答复》,可视为穆旦办《新报》的报人立场及部分实践活动的说明:

我们更应该注意的,其实是那广大的人们的动态,生活,和严肃的工作,尽管他们无声无嗅,一个有良心的报人应该把它发掘报导出来,才算是尽了报人的责任。尤其是一些不合理现象,迫切的问题和人民的疾苦,我们不惜用头号标题惹人的注意。因此,这一年来,本报记者固然着重采访机关内的消息,和一二人的动态,但也同时没有疏忽这以外的消息。本报第三版从开始就有读者来函栏,意思是由读者自己来向社会报导,借以揭发隐情,改正恶端。期间自也不无传闻失实,故意中伤的来函,为本报刊载出来,因而惹来了不少麻烦,甚至恐吓,这几乎是不能避免的。但我们并没有因此认为读者来函是为不当。征诸一年来的事实,我们刊载过的读者来函,倒有百分之九十八以上都是实实在在的事情,而在刊载后直接发生了有力的效果。这可由一年来我们接到不少的感谢信来证实的。这才是报人的衷心的愉快和报答。因此,我们宁愿担当经常惹麻烦的危险,保持着读者来函这一栏地位……

攻击贪污,揭发舞弊,攻击官僚资本,揭发不合理的现象,这些都是本报以十分勇气做过了的。在这些地方我们希望得到当局的一个谅解:这样做,不是有害于政府,而正是有利于政府的……

我们认为:报纸的言论不能也不必和政府的意见时常一致……

要报人富有良心,明智,和勇气,三者不可缺一,然后才可以真有“替老百姓说话”的报纸。本报同人愿意本着这个目标,与本市报界同人共勉之。⑲

“读者来函”是《新报》第三版一个栏目。从穆旦文章谈及“读者来函”的情况,可以看到穆旦的办报立场。尽管,以发表民众来信、吐露民意,会与政府的意见不一致,惹来麻烦,但它却深受读者喜爱。为此,《新报》总编辑穆旦愿意承担“危险”并表明报纸的宗旨,这对于一个纷乱时代的报人来说自然是难能可贵。

第二,以“日日谈”和社论直面社会现实。如果说“读者来函”在更多情况下只是以间接的形式表达了穆旦办报的立场,那么,“日日谈”栏目及撰写数篇社论则直接反映了穆旦的态度。按照曾任《新报》编辑部主任的邵寄平的回忆:“我开始在编辑部做他的副手。在这个时期,他很少写诗。《新报》副刊上甚至没发表过他的文章。报纸三版左上角有一专栏《日日谈》,文章不超过三四百字,大部分由穆旦执笔,不署名,发表过不少犀利的时事评论。”⑳对于“日日谈”刊载的文字,李方和易彬都曾指出应为“报社同人轮流执笔”,后也尽在结尾“署一字于括号中”㉑。这些字有“金”、“江”、“庸”、“平”、“华”等。因为“金”字为查良铮之“铮”字的偏旁,故被推断为总编辑穆旦亲自撰写。㉒“日日谈”栏目“主要为东北特别是沈阳新闻时事的短评,篇幅短小,一事一议,一般仅一二百字,长也不超过三四百字,除了偶尔有中断外,每天一则,偶尔两则……署名为‘金’的约三十篇,有《纠正鱼肉乡民的败类》(1946年12月28日)、《树立不收礼的作风》(1946年12月30日)、《商运大豆困难重重》(1947年2月7日)、《请制止官员逃难》(1947年6月5日)、《岂可纵容不法粮商》(1947年6月14日)、《失业青年向何处去?》(1947年6月16日)等”㉓。另据易彬的查证,穆旦后来曾自述“我则根据地方新闻写‘日日谈’,(约二三百字),自觉颇受读者欢迎。在新报期间,共写社论两三篇,有一篇是说不要跟美国跑的,大受当局(杜聿明)斥责。又曾登载中长路副局长贪污,并为文攻击。副刊中也曾有反内战的讽刺文字,惹起罗又伦等的制止”㉔。从上述情况可知:穆旦直接参与的“日日谈”栏目和撰写的社论有明显的干预现实、针砭时弊的倾向,这一实践和“读者来函”在一定程度上具有客观性有着很大差别,因而,其反映的程度和结果也有所不同。

第三,是设立副刊和重视报务工作。《新报》的副刊包括“新地”、“星期文艺”等十余种,其中“新地”基本上是贯穿始终,刊载有诗歌、散文及各种文化类文字,可作为文艺副刊。“星期文艺”创办于1947年2月23日,穆旦的《报贩》即发表于此。因穆旦一直为《新报》总编辑,故这些栏目的设定应当与其有关。除此之外,穆旦还曾多方努力约集名家稿件,以扩大《新报》的影响。先后在副刊发表作品的包括君培(冯至)、沙汀、叶圣陶、马凡陀、方敬、袁可嘉等,他们的名字及作品在《新报》上露面,无疑为扩大这份地方性报纸的影响起到促进作用。至于他亲访1947年“元旦征文”作者亚珍并曾试图邀请其为本报特邀记者,㉕则同样体现其重视报务工作的态度。

四、《新报》的“终结”及历史的回声

关于《新报》的“终结”,邵寄平曾指出:“1948年(笔者注:应为1947年)秋,国民党辽宁省政府主席徐箴,借口《新报》‘替共军夸张四平战役’(实际是因《新报》揭露他贪污),下令封闭《新报》。停刊后不久,他就南下了。”㉖对此,李方在《穆旦主编〈新报〉始末》一文中进一步分析其原因后曾指出“火速查封《新报》还有一个重要因素,即当时207师驻地恰由沈阳转至抚顺,省政府趁师部换防而鞭长莫及,迫不及待下令‘《新报》终止发行’,根本未容报社注册的属地沈阳市管理当局插手过问,而是直接派省警备厅将报社查封。”而易彬则在其《穆旦年谱》一书中曾结合穆旦档案《历史思想自传》(1955年10月)中的“自述”,将《新报》的“终结”补充解释为“约在1947年8月,陈诚到东北以后,《新报》被封闭,表面理由是《新报》言论‘反动’(民盟嫌疑),但我并未因此受到迫害,由此可见被封的真实原因是陈诚把《新报》看成杜聿明的势力而予以排挤的结果。”㉗结合上述观点及穆旦主笔《新报》时的立场,《新报》由于言论尖锐触及当局显然是一个“客观的事实”,即使其中包含着派系势力的争夺,但《新报》的立场都可以作为一种原因。不过,从另一角度上说,这个突如其来的“终结”却折射出穆旦主笔时《新报》的态度与当地的影响。

《新报》被查封的时候,穆旦并不在沈阳。穆旦赶回报社后曾据理力争,但无结果。便与徐露放、邵寄平等商议人员的安置,并向全国新闻界通电:“《新报》系被无理查封……本报四平战役报道来源为中央社及电台外电稿……”㉘1947年9月,穆旦等开始处理《新报》被封的善后事宜,将部分职工转至207师文印室,部分编辑、记者转至长春《新生报》。总经理徐露放留守沈阳,并于1948年再度复刊《新报》,然而,其时已于穆旦无关。后来,穆旦曾有自述:“新报停办,我不想再搞下去了,徐和我原想在北平办一印刷所,我便将报社内一部分旧机器运往北平,(报社自己曾添购一些机器,故而有多余的不用的)这事曾引起社会非议。”㉙《新报》被查封之后,穆旦曾与朱磊夫妇告别,留下两摞《穆旦诗集》——“二十册,封面——白纸红字,正文纸张粗糙”㉚。

1947年10至12月,离开沈阳的穆旦在北平闲居,后南下并于1949年8月赴美留学。这期间,最能反映穆旦离开沈阳心态的诗是写于1947年10月的《我想要走》——

我想要走,走出这曲折的地方,

曲折如同空中电波每日的谎言,

和神气十足的残酷一再的呼喊

……

我想要走出这地方,然而却反抗:

一颗被绞痛的心当它知道脱逃,

它是买到了沉睡的敌情,

和这一片土地的曲折的伤痕;

……

从1946年4月到1947年8月,一年零四个月的沈阳办报经历无疑使穆旦感慨颇多:他作为务实的知识分子的态势充分体现在其办报的立场和实践之上,从“撰稿与报人的良心”的角度,他显然对《新报》倾注了热情并作出了巨大的努力。然而,现实的残酷却使其理想破灭。他只能走并发出“我想要走”的声音加以反抗,但显然,他的反抗在现实面前是无力的。

从实际情况来看,很多报纸编辑工作人员受惯性思维的影响比较严重,在工作的过程中缺乏创新意识,仍以传统的思维模式考虑读者的兴趣和爱好,这对于报纸编辑工作的发展十分不利。在很多人眼里,报纸编辑工作就是简单的收集、加工素材,这是对这项工作的片面认识。报纸编辑工作涉及的内容和领域较多,在工作过程中要突破传统工作模式的限制。3.3缺乏良好的创新环境及氛围

穆旦在沈阳办《新报》的相关历史,还可以列举穆旦中学同学赵清华在《忆良铮》中的“叙述”㉛,这一叙述和邵寄平后来的说法不同,两者之间不同的叙述在李方的《穆旦主编〈新报〉始末》一文中有所呈现,但结论暂为“姑且存疑留待后人考证”。事实上,在上述重现穆旦在沈阳期间办报经历的过程中,我们不难看到:本文仍然采取的是从史料到论述的传统方式——通过穆旦的作品、文章、思想材料以及亲友的回忆、研究者的评传、年谱,我们大致呈现了“沈阳的穆旦”的整体面貌。然而,这些史料由于历史背景、叙述者的态度以及时间距离等主客观因素的存在,确实在呈现的过程中存有某些不确定之处。由于“沈阳的穆旦”本身就是一个史实考证的选题,所以对史料的掌握尤显重要。即使我们排除由于记忆等原因而造成的某些误差,“沈阳的穆旦”仍有如下几点问题值得思考和进一步的求证:第一,穆旦在沈期间的作品发表问题。如上所诉,穆旦在沈期间创作再发表的作品不多,更多的时候是旧作修改之后再发表,由于一定时期的写作会反映作者思想的趋向,所以,将旧作视为在沈期间的创作就需要多方的审视:在综合修改因素的基础上,我们首先应当将其作为反映创作时期思想变化的诗作,而后则是反映这一阶段穆旦身份及影响变化的结果。在此过程中,《报贩》一诗在《新报》上发表显然最能体现今昔的融合。第二,《新报》上哪些文章出自穆旦之手?当然,这个问题从研究实践的操作层面可以转换为确证穆旦在《新报》上发表了哪些代表性的作品?因为这个问题在前面的叙述中已提到“金”字的使用。不过,即便我们承认了署名为“金”的文章大多出自穆旦之手,但《新报》的继续发掘、整理问题仍然存在。以近年来在穆旦研究领域做出显著成绩的易彬研究为依据,他在《穆旦年谱》提出的“国家图书馆所藏《新报》,1947年6月17日第420号之后缺,1948年5月5日,出版第465号,仅两版,无副刊。由于报纸有较多缺失,查封和重新出版的期数还有待进一步查证。”㉜就是个客观实际问题。对此,笔者在沈阳图书馆查《新报》时也得到了“馆藏不全”的回答。上述实际存在的关于《新报》第一手材料的缺失,对于“沈阳的穆旦”或“穆旦与《新报》”之研究来说无疑是一种缺憾。而在此过程中,有些可能是出自穆旦之手但仍不宜披露的文章,恐怕也是一个问题。㉝第三,“沈阳的穆旦”是一个“求大于证”的课题。它不能掩盖那些精彩的作品解读式的研究,同时,也理当允许推究式的作家心态研究,但它至少表明现代、当代文学研究还有文献考证这一门类,它可以作为文学研究的基础。由于客观问题的存在,不仅“沈阳的穆旦”需要做深入的研究与考证,所谓《穆旦全集》的编选(包括诗、文、日记、通信等)也必将任重而道远。

(作者单位:辽宁大学文学院)

①这些不同形式的讲述与研究具体为陈伯良《穆旦传》[M],世界知识出版社,2006年版;李方《穆旦主编〈新报〉始末》[A],《新文学史料》[J],2007年,第2期;易彬《穆旦年谱》[M],中国社会科学出版社,2010年版;易彬《穆旦评传》[M],南京大学出版社,2012年版。

②查良铮《回到北平,正是“冒险家的乐园”》[N],《独立周报》,1946年2月1日,第8期。本文依据易彬《穆旦年谱》[M],北京:中国社会科学出版社,2010年版,第88—89页记录。

③徐露放《回顾与前瞻本报周年纪念感怀》[N],《新报》,1947年4月22日。

④见李方的《穆旦主编〈新报〉始末》[A],《新文学史料》[J],2007年,第2期。其中,“当事人”主要是指李方获得了与穆旦同期加入远征军赴缅作战、后与查的妹妹结婚的刘希武的回忆,及他与时任《新报》编辑部主任邵寄平之间的访谈。此外,李方在《穆旦(查良铮)年谱》也较具体地记录了这些内容,见《穆旦诗文集》第2卷[M],人民文学出版社,2006年版。

⑤⑭⑯㉓㉔㉗㉜易彬《穆旦年谱》[M],北京:中国社会科学出版社,2010年版,第91页,第96页,第97页,第92页,第104页,第106页,第93页书下注释②。

⑥见邵寄平的《穆旦二三事》[M],收入杜运燮、周与良、李方、张同道、余世存编《丰富和丰富的痛苦——穆旦逝世20周年纪念文集》[C],北京:北京师范大学出版社,1997年版,第203页。后李方在其《穆旦主编〈新报〉始末》也有描述;此外,易彬在其《穆旦年谱》第92页注释①中有更为详细的记录,北京:中国社会科学出版社,2010年版。

⑧见易彬《穆旦年谱》[M],北京:中国社会科学出版社,2010年版,第87—90页相关内容及注释。两篇所谓的“交代材料”出自于“南开大学档案馆馆藏查良铮档案”,曾在《穆旦年谱》中“披露”,后在易彬的《穆旦评传》“引言沉默的诗人”之“三、‘档案’与‘自述’”中来源介绍。见易彬《穆旦评传》,第6页。

⑨主要指陈伯良《穆旦传》中引用的《时光倒流在我们心上——朱磊日记》中的记录,见该书第99—102页,北京:世界知识出版社,2006年版;亚珍《送穆旦离沈》,原文刊于《益世报·文学周报》,1947年11月 22日,第67期,后收入李怡、易彬编《穆旦研究资料(上)》,北京:知识产权出版社,2013年版,第89—91页。其中,当时年轻的女作者朱磊就是《送穆旦离沈》的作者亚珍,亚珍是其笔名。

⑩亚珍《送穆旦离沈》[A],李怡、易彬编《穆旦研究资料(上)》[C],北京:知识产权出版社,2013年版,第90页。

⑪易彬《“他非常渴望安定的生活”——同学四人谈穆旦》[A],李怡、易彬编《穆旦研究资料(上)》[C],北京:知识产权出版社,2013年版,第82页。

⑫易彬《穆旦评传》[M],南京:南京大学出版社,2012年版,第210页。

⑬这些诗歌的写作与发表时间及修改情况,本文主要依据了李方编选的《穆旦诗文集》“1卷”,北京:人民文学出版社,2006年版;易彬《穆旦年谱》,中国社会科学出版社,2010年版;易彬《从“野人山”到“森林之魅”——穆旦精神历程(1942—1945)考察》,《中国现代研究丛刊》,2005年,第3期等。

⑮《云》一诗,李方编选的《穆旦诗文集》“1卷”收入时写作时间注为“1945年11月”,出处注为“此诗依作者家属所提供的手稿编入。”第221页。易彬的《穆旦年谱》注的时间与李方同,出处及发表时间为1947年2月1日,刊载于《民歌》(诗音丛刊第一辑)。

⑰李方编选的《穆旦诗文集》“1卷”,北京:人民文学出版社,2006年版,第60页注该诗集为54首,易彬《穆旦年谱》第101页注该诗集58首,内容是一样,其差异在于有四首诗分之一、之二,故多出四首。

⑱《报贩》一诗原始报纸的查找与阅读,应当感谢好友易彬先生。他多年来致力于穆旦研究,成绩显著。2013年7月,他来信言及正在编《穆旦诗编年汇校》,希望我能查阅穆旦《新报》上的《报贩》一诗原样。我查阅一下,沈阳图书馆有《新报》若干期,《报贩》一诗正是在这一背景下以拍照形式获得。

⑲穆旦《撰稿和报人的良心——为本报一年言论作总答复》[N],《新报》,1947年4月22日。后收入李方编选《穆旦诗文集》“2卷”,北京:人民文学出版社,2006年版。

⑳㉖邵寄平《穆旦二三事》[A],收入杜运燮、周与良、李方、张同道、余世存编《丰富和丰富的痛苦——穆旦逝世20周年纪念文集》[C],北京:北京师范大学出版社,1997年版,第203页。

㉑㉒李方《穆旦主编〈新报〉始末》[A],易彬《穆旦年谱》,92页。

㉕主要指陈伯良《穆旦传》中引用的《时光倒流在我们心上——朱磊日记》中的记录,北京:世界知识出版社,2006年版,第99—101页。

㉘此为邵寄平回忆《新报》的说法,见李方《穆旦(查良铮)年谱》,《穆旦诗文集》“2卷”,北京:人民文学出版社,2006年版,第362页。

㉙易彬《穆旦年谱》,原文出外按易彬注为“结合穆旦档案之《历史思想自传》”(1955年10月,第105-106页)。

㉚见陈伯良《穆旦传》中引用的《时光倒流在我们心上——朱磊日记》中的记录,北京:世界知识出版社,2006年版,第102页。

㉛赵清华《忆良铮》[A],收入杜运燮、周与良、李方、张同道、余世存编《丰富和丰富的痛苦——穆旦逝世20周年纪念文集》C],北京:北京师范大学出版社,1997年版。

㉝易彬《穆旦评传》[M],第191页书下注释①有“按:张同道等人也参与了此事,但由于种种原因,所搜集到的材料基本上并未列入《穆旦诗文集》。”这里的“此事”指李方和张同道等到沈阳实地查阅了原始的报刊资料。而对于有些搜集到的文章没有列入《穆旦诗文集》,笔者在参加于天津南开大学召开的“穆旦诗歌创作学术研讨会”时,曾当场听到张同道先生的“不宜列入”的说法。

教育部人文社科重点研究基地重大项目“20世纪中国诗歌史研究资料选辑”(05JJD750.11-44012)阶段研究成果]