我国粮食储备主体价格反应行为分析

钱秋霞

(江苏省南京农业大学经济管理学院,南京 210095)

我国是世界上最大的粮食消费国和生产国,因此,粮食安全问题关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。粮食生产供给存在着季节性与易受自然灾害影响的特点,特别是自2008年起,我国自然灾害频频发生,雪灾、地震、洪涝灾害以及气温的不稳定,导致粮食产量受到很大影响,粮价波动也尤为频繁。而粮食消费需求是刚性的,并且在我国人口持续增加、城镇化发展导致耕地面积日趋减少以及农村劳动人口不断往城镇转移的情况下,粮食需求与供给会反向发展,此时良好的粮食储备是衔接产需平衡供求的蓄水池,是确保粮食安全的客观要求,是保持社会安定的重要保障 (刘甲朋,2004)。而在粮食储备过程中,粮食储备主体作为粮食储备的决策者面对市场做出的行为选择对国家粮食储备体系和政策方向有着很大的影响,因而对储备主体行为特征研究有很大意义。

目前我国粮食储备主体主要有3类:政府储备、农户储备以及商业储备。政府储备包括中央政府的粮食专项储备和各级地方政府建立的储备,以保持粮食价格稳定和保障国家粮食安全等为目的而进行的粮食储备。农户储备是以农户自我生产的粮食的存储,主要是保障农户自身的消费安全。商业储备是指粮油企业为保持企业生产的持续性以及商业利益最大化、成本最小化而进行的粮食的储备。3类储备主体共同组成我国粮食储备体系,起着相互调节和相互补充的作用。由于其发挥的作用和储粮的目的不同,因此在市场粮价变动时,各储备主体的行为反应也各不相同,下面该文将对这3类储备主体对市场粮价的反应行为分别做具体分析。

1 粮食储备主体的行为选择

1.1 政府储备主体行为特征

政府粮食储备是政策性储备,它以维护粮食安全和粮食市场稳定为首要己任的,是粮食市场上的一种宏观调控手段,主要是通过买入和卖出粮食来稳定粮价、调节市场上粮食供需的差额,使得粮食价格在合理的范围波动。

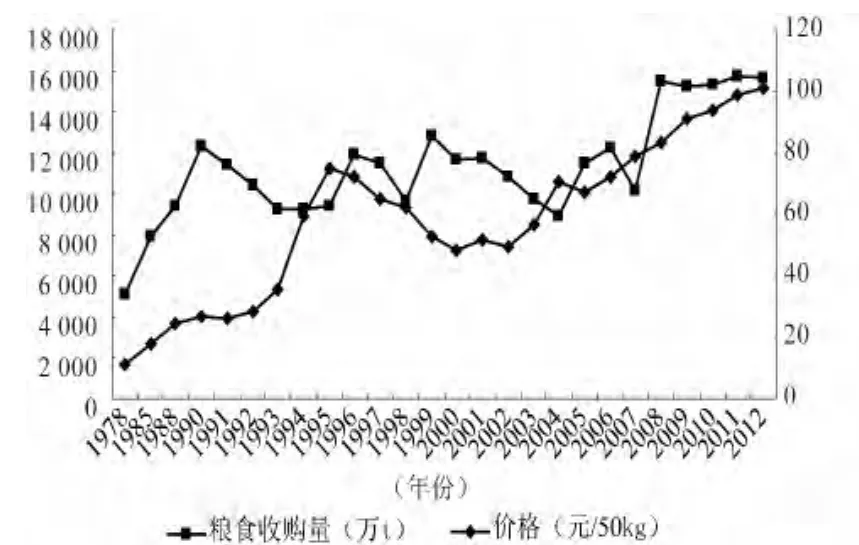

图1 1978~2012年全国粮食收购量与粮食价格对比

根据图1可以看出,国家粮食收购与粮食价格很多阶段与呈反向变动,如1991~1995年、2002~2004年,粮价不断上涨时,粮食收购量呈现下降趋势,而1996~1998年粮价下降,粮食收购量呈上升趋势。除粮价,政府粮食收购量还可能受到粮食产量、粮食需求等其他因素的影响,但从图1粮价与粮食收购量曲线变换的趋势,可以推断,粮价与政府的粮食收购量相互影响且呈反向变动趋势。

因此,总的来说,当粮价大幅上涨时,粮食供不应求时,政府会释放粮食储备,使得粮食供需平衡,从而使价格回落;相反,当粮价大幅下跌,供大于求时,政府会增加粮食储备以增加市场需求,从而使得价格上升,让粮价始终处于合理范围,保障粮食市场的稳定发展。

1.2 农户储备主体行为特征

我国农村人口占全国人口的60%以上,农民的粮食安全在很大程度上就意味着国家的粮食安全,并且农户粮食储备具有弥补政府储粮周转不灵活,并且降低储粮的成本等优点,也有释放不能及时的缺点,因此,农户粮食储备行为变化对国家粮食安全有着重要的影响。

农户储粮的主要目的是基于消费安全的考虑,即在粮食收获以后,预备出半年到一年的口粮、饲养牲畜所需的粮食,以满足在下一期粮食收获前自身基本的消费。其次就是基于投机目的,最后是农户出于应急目的用于变现。而由于农户对粮食的投机行为的存在,使得农户售粮、储粮行为受到粮食生产成本、对市场供给的预期、现时市场价格、对未来价格的预期这4个因素的影响。

图2 1978~2012年粮食价格、净利润及粮食作物面积占总农作物面积比重

根据上述4点对农户储粮行为因素的研究,该文将粮食价格、净利润及粮食种植面积占总农作物种植面积比重3个量进行了比较分析,从图2可以看到粮食价格与农户种粮净利润曲线起伏基本相同,但粮价从2007年就超过1995年历史最高价75.11元/50kg,但净利润却没有过多上涨,甚至在2000年和2002年出现负值,自1995年达到最高30.82元/50kg后,就一直低于该值。可见,虽然近年粮价有所增长,但农户并没有从中受益。再看粮食种植面积占总农作物种植面积比重,与1978年相比虽然有所下降,但从2001年至今都维持在65%左右的比例。

图3将粮食人均产量、农村居民平均出售粮食、粮食价格三者历年的变化做分析,从图3可以看出粮食人均产量从1978~2000年变化不大,到2001~2004年呈现下降趋势,随后又逐步上升;而比较人均粮产和粮价,可以看到自2000年后粮食人均产量伴随粮价变动,且有滞后现象。如2004年粮价低,2005年粮价回升,粮食产量到2006年开始回升,这也证明了农户种粮过程中存在一定程度蛛网效应。另外,可以看到平均粮食出售整体保持上升趋势,这可能由于粮食产量的上涨带动粮食出售的增加,而粮食的出售与粮价在2004年前相关性都不大,甚至有时方向相反。如1996年粮价达到很高水平,粮食产量也保持在较高水平,但粮食出售却呈现了下降的现象。1996年粮价下降,粮食产量也有所降低,但粮食出售却不断上升,直到2005年后粮价、人均粮食产量及人均出售粮食呈相同增长趋势。

根据上文分析可以推断,一般情况下当市场粮食价格提高时,农民除保证必需的储粮外会大量释放该年粮食,使存粮减少,并且有可能因为对未来粮价预期良好,提高种粮积极性,从而增加了来年粮食的产量,反之相反。但由于其对风险性及生产成本的考虑,不会大幅增长种植面积。同时由于投机心理的存在信息不对称等其他原因,在价格上升时期望价格还会进一步上涨,不轻易卖粮;而在价格下降时担心价格会进一步下降,反而争相销售。且中国农民在粮食市场供给行为上有着极大的模仿性和趋同性,使农民供给变化趋同,称为 “共振效应”,这样使得有时候粮价的些许变动将引起粮食供给的大反应。

1.3 商业储备主体行为特征

商业储备主体是粮油加工企业,粮油加工企业存粮是为了实现企业自身发展的经济利益最大化和确保生产安全性,它主要以国内外市场粮价的差异来确定采购材料的方向和数量。

从图4可以看到在1978~1995年时粮食进口总量与粮食价格基本都处于比较稳定的状况,而从1996年开始,三者的曲线变化几乎是同步的,即当粮价上升时,粮食进口量就会增加,而当粮价下跌时,粮食进口量也会减少。这也从实际上反映了商业储备主体面对粮价的存粮行为选择,即当国内粮食价格上涨时,商业储备主体会增加进口量,反之相反,从而减少企业在原材料上的成本消耗,以获得最大经济效益。

因此,从上文可以推断,当国内粮价较低时,其商业储备主体会增加对国内市场粮食的采购,减少进口;而当国内粮价较高时,其会减少对国内粮食的采购,增加进口来满足其生产需求。

从国家粮食安全方面来说,商业储备主体协助了政府储备主体的运作,从而缓解了政府储粮主体的压力,对市场的供求状况起到一定的优化作用。但存在部分企业会出于对自身利益最大化的追求进行投机活动,这种行为明显与我国粮食安全目标不符,且严重影响政府对粮价和粮食供需的调节。

2 政策性建议

中国目前粮食产量和储备量近期内不会造成粮食危机,但人口的增加、耕地面积的减少以及农村劳动力转移等问题使中国存在粮食危机的隐患。同时,3类粮食储备主体对我国粮食安全都有着不可或缺的重要性。因此,如何使其向着国家粮食安全目标发展十分重要。

2.1 政府储备方面

政府储粮是政策性储粮,是3类储备主体中的重点,能否很好地发挥作用直接影响国家粮食安全。

2.1.1 主动调节政府储备

政府需主动调节自身的储备,把握好时机,做好预期,快于市场反应做好宏观调控工作,及时调整库存规模,防止由于库存的变动带来粮食价格的更大变动,从而更有效稳定粮食价格,保障粮食安全。

2.1.2 合理控制粮食储备规模

从图1中可以看到政府的粮食收购量逐年上涨,到2008年储备量为总消费量近30%的高比重,远远超过FAO的17%~18%的国际标准。虽然大规模的储粮对粮食安全更有保障,但大量的储粮所带来的储粮成本,管理成本、仓库建造维修成本以及人员看护成本支出庞大,且大量粮食储存暂时无法释放,资源不能有效利用,故政府必须根据实际情况合理安排库存规模。

2.2 农户储备方面

虽然农户储备是政府储备的重要补充,具有靠近市场,释放快等优点,但因为农户储备是零散的自发储备,它不受政府控制,除价格外还受到许多生产、生活因素的影响,因此政府需对其储粮行为进行有效引导,使其能成为政府储备以外真正有效可靠的补充:

2.2.1 提高农民种粮、储粮的补贴,增加农民种粮、储粮的积极性

提高农民种粮补贴,不但能促进农民种粮积极性,免除其对种粮成本上涨的担忧,而且可以让农民直接获得福利;而农户储粮过程中因设备落后会造成许多损失,给予其储粮补贴,可以提高其储粮积极性,从而巩固粮食安全目标。

2.2.2 为农户储粮、售粮提供信息服务

农村村委会成立信息部门,专门及时为农户提供各种有关农产品市场的有用信息及有用的建议,并且对农户进行培训,教会其提高产量、节约成本的种植方法,实现科技下乡,从而避免蛛网效应出现。

2.3 商业储备方面

商业储备主体对政府储备起着一定的辅助作用,政府必须重视和好好利用来更好地保障粮食安全。但其毕竟为私人创办的,不受政府控制,因此必须采取措施正确有效管理它,使其更好协助国家粮食安全的实现。

2.3.1 加强管理、监控

政府必须重视对商业储备主体的管理,及时将其纳入调控体系中,加强对其监控,通过立法、立项等措施对商业储备活动进行限制,要求其必须与国家的粮食储备计划保持一致,严禁哄抬粮价,趁机牟取暴利,影响粮食市场的有效运作,从而避免商业储备过多的投机活动对国家粮食储备造成冲击。

2.3.2 加强扶持与合作

政府需对这些企业进行扶持,加强与其合作,提高其在三大主体中的作用,以备不时之需,帮助政府更好地实现粮食市场的调控,并在政府引导下为粮食安全作出贡献。

2.3.3 控制粮食进口,增加粮油企业补贴

在国内粮食充足情况下,政府需严格控制粮食的进口量,适当给予粮油企业补贴,补偿其受到的损失,从而避免过多的进口粮对国内粮食造成的冲击。

粮食储备是粮食安全的保障,关系着民生大计,而粮食储备中的储备主体的行为选择无疑能直接影响粮食安全,因此国家必须重视三大储粮主体之间的关系,进行有效协调,从而更好保障国家粮食安全目标。

[1]刘甲朋.中国粮食储备问题研究观点综述.经济纵横,2004,(7)

[2]张红玉.粮食储备补贴与我国民间粮食储备的有效利用研究.2008,(9)

[3]张瑞娟,武拉平.我国农户粮食储备问题研究.中国农业大学学报,2012,(1)

[4]邹彩芬,王雅鹏,罗忠玲.民间粮食储备研究综述及其政策启示.农村展望,2005,(7)

[5]苗齐,钟甫宁.我国粮食储备规模的变动及其对供应和价格的影响.农业经济问题,2006,(11)

[6]万广华,张藕香.中国农户粮食储备行为的决定因素:价格很重要吗.中国农村经济,2007,(5)

[7]卢峰,谢亚.我国粮食供求与价格走势(1980-2007).管理世界,2008,(3)

[8]陈红旗.粮食政策的历史和现实.中国审计,1998,(7)

[9]齐志高,李战.论影响我国粮食储备安全的因素.粮食储藏,2006,(1)

[10]朱晶,钟甫宁.市场整合、储备规模和粮食安全.南京农业大学学报,2004,(4)

[11]吴娟,王雅鹏.我国粮食储备调控体系的现状与完善对策.农业现代化研究,2011,(06)

[12]武翔宇.农户粮食储备行为研究.农业技术经济,2007,(5)

[13]高帆,龚芳.中国粮食储备的运行效力:基于国别比较的分析.学习与探索,2012,(10)

[14]钟甫宁.粮食储备与价格控制能否稳定粮食市场.南京农业大学学报,2011,(2)

[15]张颖.陕西省2010年农户存售粮调查分析.价格与市场,2010,(5)

[16]Hazell,P.ed.Summary Proceedings of a Workshop on Cereal Yield Variability[C].Washington D.C.:International Food Policy research Institute,1986

[17]Casley,D.J.et al.Instability of Production and Its Impact on Stock Requi-rements[C].FAO Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics.Rome:FAO,1984

[18]Faminow.M.D.,Benson.B.L..Integration of spatialmarkets.American Journal of Agricultural Economics,1990,(1):49~62