2008年

《北川中学 如今这里废墟丛生再没有了鲜花》 本刊记者 杨潇

2008年年底做完地震半年回访后就没有回过北川。作为记者,特别是在中国的记者,多少都有点“对抗遗忘”的心愿,但记者这一工作本身却是健忘的,你不断地被卷入新的选题、新的旅行,而时间能消化掉所有突然涌现的宏愿、激情和誓言。

3月份的某天翻了下老照片,某个瞬间好像又接通了6年前的自己,走在北川老县城倒塌农贸市场的蓝色屋顶上,穿过刺破预制板的扭曲钢筋时,听到后面年轻士兵的提醒:小心余震!在微信(那时连微博都还没出现呢)上,有一个当年采访的孩子(现在她都大学毕业了)留言告诉我,同班几个同学都挺好的。

我们约好了,成都见。(杨潇)

《生于“5·12”》 本刊记者 卫毅

油菜是北川随处可见的作物,每到初夏,油菜便开始结籽。

2008年5月12日,4位年轻女子在地震中失去了丈夫,当时她们的肚子里怀着孩子。2009年初夏,4个遗腹子已经出生好几个月。妈妈们抱着孩子站在油菜地里,大片的油菜由绿色开始变成黄色,在风中来回摇曳。

油菜地的远处,是她们曾经生活的北川。那里已经成为废墟。2008年之后,我们多次回到北川,回到那片废墟,记录下那里的变与不变。废墟冷清,长而缓慢的生活是震后的常态。震区的人们努力地对外部世界和内心世界进行重建,试图从“失去”中挽回一些东西,但“失去”无往不在人生之中。地震让我们更集中地意识到了“失去”为何物,每一片飘走的时光都值得珍惜和留恋。(卫毅)

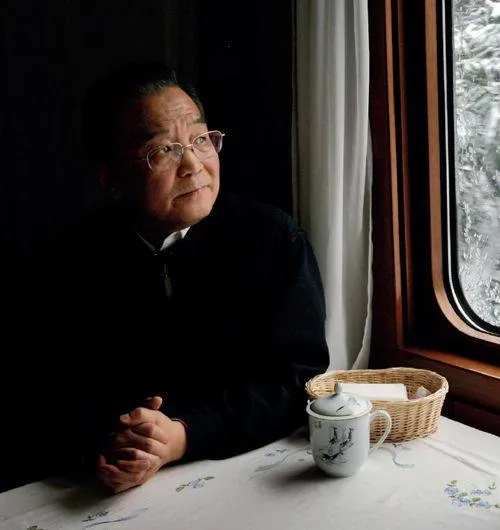

《温家宝 最不寻常的一年》 本刊记者 杨潇 郑廷鑫

一位跟总理跑了多年的记者告诉我,温家宝是有历史感的人。既然如此,我们就把评价留给历史。(杨潇)

《李彦宏 2005百度收入年》 本刊记者 刘天时

拍摄是在2008年3月的一个下午。当时的李彦宏已被评为内地IT首富,外界对他的评价褒贬不一,据说当年跟他一起创业的合作伙伴不是弃他而去,就是被他踢出局,同去的几名记者说起传闻中他的独断和不好合作。不过见面的短暂印象不能使人一下子把他本人和这些传言联系在一起。

这是一个谦谦君子。拍摄现场,他待人温和,没有距离感,对各种拍照要求都逐一配合,没有敷衍了事,也没有不必要的客套。

我想拍一张他日常办公的照片,我注意到办公室的中央摆放着高尔夫推杆练习器。李彦宏喜欢打高尔夫,他说平时工作累了会简单地在这儿活动下,我问他能否像往常那样练一练,拍几张照片,他爽快答应。屋子里站了很多人(记者、工作人员),不过他练得很投入,好像没有受到干扰。

这张照片并不精彩,当然也无从看到那个复杂的李彦宏。(姜晓明)

《“悲壮”伍绍祖》 本刊记者 陈磊

采访伍绍祖是在2008年北京奥运会前夕,第一次我一个人先去聊聊,第二次带上摄影同事,均在老人北京南沙沟社区的家中。他的邻居大部分是正部级官员,也有一些文化名人,比如钱钟书的妻子杨绛居住于此。

采访进行得很愉快,老人几乎无话不说。后来拍照片,伍绍祖说拍什么呢,摄影同事就说,随便,你想做什么,我们抓拍就好。伍绍祖说,那我出去锻炼一下,打一套自创的八段锦给你们看看。

采访的具体内容基本都忘了,不外乎体育和奥运,印象比较深的是伍绍祖家中摆放了许多被“气功大师”发功弄弯了的钢铁器物,我当时的一个念头是:这么个高级官员为何会相信气功?

采访的最后,我曾问老人怎么看待自己的人生,他的回答是:悲壮。

2012年9月,73岁的他去世了。(陈磊)

《艺术乡绅栗宪庭》 本刊记者 徐梅

栗宪庭的家不那么容易进去,约了他好久一直没约下来。副主编杨子老师与他多年前就相识,帮我打了电话,他才同意接受采访。

见到他本人,清瘦、温和,有些疲惫。真正爱艺术的人,一开口就能感受到他的真实、敏感,甚至是脆弱。老栗也是这样,他说自己从一开始就不喜欢“中国当代艺术教父”这个称呼,“太像黑社会了。”

他几乎一手打造了宋庄小堡村的新貌,这个最初连柏油马路都没有的小村,因着大批当代艺术家的聚居,空气里混杂着前卫、欲望、功名等味道。

原本想到乡下躲清静、写点东西的他越来越忙,告别时,他说,“再过两年,等(宋庄艺术)园区全部弄完,我就离开这个现场,做最后一件事。我要用自己的语言,抛开解构啊、话语啊、符号啊,那套自己半懂不懂的体系,梳理自己和艺术的关系。”(徐梅)

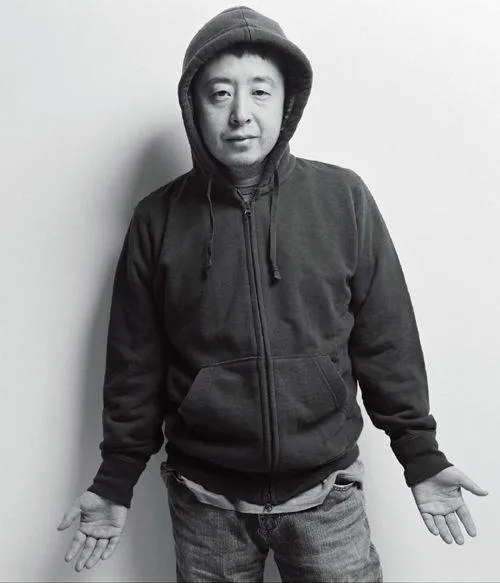

《布道者贺卫方》

本刊记者 曾繁旭

他有着令人诧异的储安平先生式的俊逸风采。对他这一代从蛮荒中成长起来的读书人来说,他的书卷气、自由主义情怀、对古典美德的坚持,甚至是轻松的幽默气质,都是稀有而珍贵的。大学讲堂和公共论坛外,饭桌上的贺教授同样让人如沐春风。那一刻,他可不是只懂得严肃议题的知识分子,而是既儒雅又会讲笑话、有一座俱欢之才的、亲切的朋友。

作为法学家,他罕见地具备了法律人的理性和严谨、文人的感性与松弛这双重能力,再加上他天赋的演讲才能,在中国传播法治文化这一领域,他充分扮演了辩护士的角色。(万静波)

《蒋友柏 我是蒋氏第一代》 本刊记者 张欢 万静波

对蒋友柏的采访约在中午,当指针指向下午两点时,他站起身,“抱歉,各位,我要下班回家看小孩了。”

1976年出生的他娶了一个曾出演偶像剧的模特老婆,年纪轻轻就已经是儿女双全。曾经泡妞无数的蒋友柏现在很乖地两点下班收工回家,只是,他会早上6点上班,而且晚上等妻儿上床后,他还会打开电脑进行投资银行业务。

他带儿子去过中正纪念堂(现台湾民主纪念馆),却笑称是带儿子去喂鸽子(广场有大量鸽子)。他也常买一杯咖啡,到中正纪念堂台阶坐下,“有时坐两三个小时去想祖先当年的故事”。

他说:“我不喜欢人家称我是‘蒋家第四代’,我喜欢当我自己的‘蒋家第一代’。为了我自己和我的下一代,我宁愿抛弃那‘第四代’残留的政治贵族利益,从零开始去开创属于我自己的新天地。”(张欢)

《李亚鹏 我不是一个放浪形骸的人》 本刊记者 易立竞

2009年采访李亚鹏,缘起是他为自己公司投资的第一部电视剧《我们俩的婚姻》做宣传。当时李亚鹏在广东顺德、肇庆一带拍戏,采访只能在他收工后开始,进行了三四天。

最后一次对话,是在他拍完戏后的晚上,一个酒店花园的露天餐厅里。

那天下雨,除了我们外,没有其他客人,服务员把餐桌挪到了花园长廊,桌上几瓶啤酒、几碟小菜,几只野猫在脚下穿梭;长廊外,雨不急不缓地下着。这样的场景,让人不自觉地放松下来,我问地直接,他亦不躲闪。若干年后,回忆那次的采访,内容已有些模糊,清楚记得的就是这个场景。(易立竞)

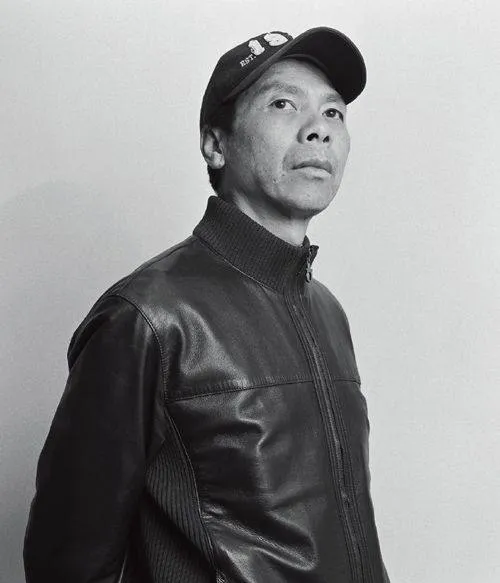

《冯小刚 用票房抽他们嘴巴》 本刊记者 易立竞

第一次采访冯小刚是在2009年,《非诚勿扰2》的宣传期。采访前,电影宣传告诉我,他最近接受的采访太多,尽量不要问重复的问题,他会没兴趣回答。可我怎么知道他感兴趣哪些问题,我只会问我该问的问题。

采访进行五十多分钟时,冯去了趟洗手间,他的助手说,“时间快到了。”

“问题还没问完。”

“那就要看冯导的决定了。”他说。

冯回来后,回答完了所有问题。采访进行了两个多小时。结束后,电影宣传说,“你的问题基本是我没听过的,冯导回答的很多内容我也没听过。”

第二次采访是在《1942》的宣传期。10月离开北京去印度采访时,基本穿着夏装,回来是11月中旬,北京已入冬。采访时间安排得非常紧凑,下了飞机就直奔现场,家人把冬衣送到机场,我在洗手间快速换上。

事先已被告知,冯当天要飞往另一个地方。采访约了一个小时,40分钟时,他那边似乎临时安排了其他事情,工作人员开始催促,勉强拖到一个小时。我不满意采访,一直想约他再电话做个补充,那边似乎也在努力安排,可在截稿前,他一直抽不出时间。最后只能带着遗憾发了稿子。(易立竞)

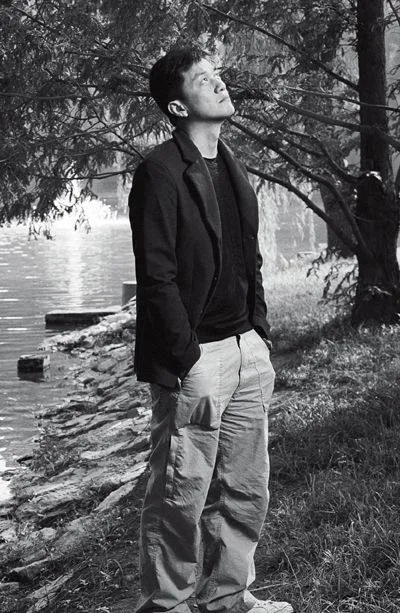

《贾樟柯 拿什么守护我们的梦想》 本刊记者 余楠

我们杂志创刊那年,贾樟柯执导的《世界》公映。在那之前,三十出头的他已经在国际影坛崭露头角,在国内拥有了一群高端影迷,但官方,他依然只是一个“地下”导演。《世界》带他告别了这个身份。他告诉我,之所以后来多次携手上影合作,是对他们出品《世界》的感恩。

10年后,《天注定》在戛纳斩获最佳剧本奖。

说到底,电影还是需要和观众交流才有意义,所以他用多年努力从地下堡垒冲出来。但是好像有另一个堡垒,横亘在中国影人面前。就让新作告诉我们他如何突围吧,我相信他对我说的那句话:对贾樟柯要多点想象力。(余楠)