革命与改革题材影视剧30年消长史

此番热播的 《历史转折中的邓小平》官方称谓是“重大革命历史题材电视剧”,事实上它还是一部领袖传奇,更是一部表现改革题材的重量级作品。

改革题材兴起于改革逐步展开的1980年代,它们于新旧体制及思想的剧烈碰撞中应运而生,故事往往以危机开端,随后在群体与国家发生矛盾的关口,领导人物适时出现,大力改革,带领人们走出危机,最终走向光明道路。由此,信仰也经历了从怀疑到半怀疑直至重新坚信的过程。

1980年,第一部改革题材电视剧《乔厂长上任记》甫一播出,便引发收视热潮。剧中揭示旧的生产制度和人事关系的弊端,厂长乔光朴打破了陈腐势力,建立了新的生产秩序和奖惩制度,很快改变了全厂的涣散状态。

1986年拍摄的12集电视剧 《新星》更是造就了万人空巷的收视奇观,它根据柯云路的同名小说改编,讲述文化大革命结束之后,新任县委书记李向南在古陵县政府内部开展改革,使古陵面貌焕然一新的故事。

在当时,街头巷尾争相讨论《新星》里的李向南,尤其被关心知识分子、关注改革的人们追捧。在改革潜入深水的时刻,一些人甚至从这部电视剧里找到了时局的方向,也是因为这部电视剧,不少人才第一次了解到县委书记如何工作、基层干部如何推进改革、新旧制度的冲突究竟为何。

《新星》引起了的巨大反响,其高达92%的收视率也堪称前无古人后无来者。

改革题材作为1980年代主流话语的延展,它连接起官方的改革意识和民间话语,告别革命,剔除了被彻底否定的历史,从此错误结束,大步迈向光明前景;贫穷结束,走向富裕;落后结束,走向进步,它讲述的是对现代的信心、对未来的信心。

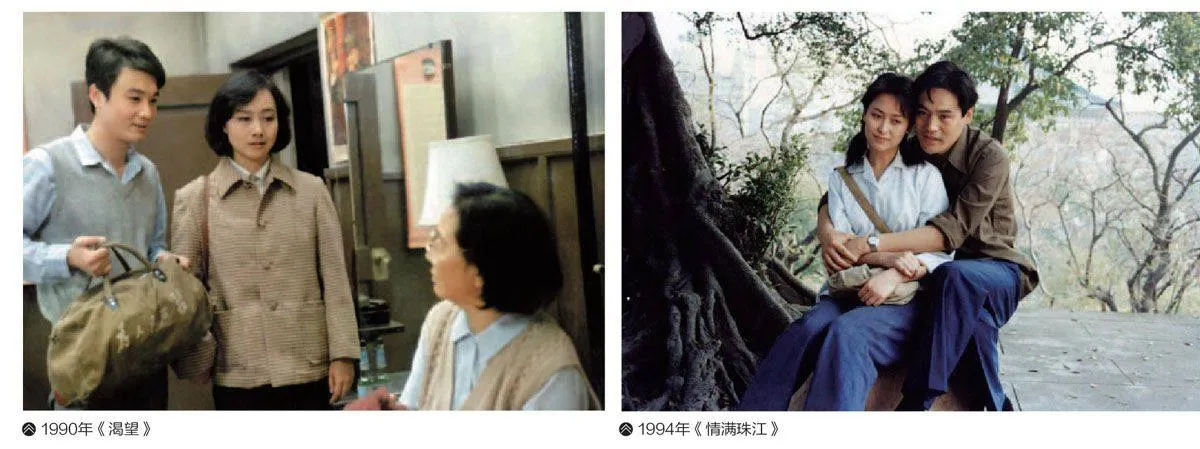

随着改革曲折深入,直至1990年代大刀阔斧的国企改革,改革题材热潮开始平静。1990年代初,国家规划的影视作品大部分是革命历史巨片,其中《焦裕禄》取得过硬票房和上座率,也许是无意间契合了“苦情戏”的审美,就像那些年流行得一塌糊涂的《渴望》。文化研究者戴锦华的观点是:“苦情戏的社会功用,刚好在于它能以充裕的悲苦与眼泪,成功地负载并转移社会的创伤与焦虑。”

1994年,《情满珠江》再次以改革题材引起关注,评论者认为,它做到了主旋律和通俗性的结合,全景式地描绘了一幅几十年来广东由封闭走向开放的波澜壮阔的画卷。此后,又出现《人间正道》、《海之门》、《燃烧的生命》这样的电视剧佳作。

在三十多年的历史里,“改革”是最为正确的词汇之一,它的内涵也在悄然改变,“改革”似乎无所不在,改革题材却逐渐淡出视线——改革题材难以突破,难以找到与市场的契合点。

有趣的是,随着改革题材沉寂,革命历史剧却迎来了它的再次繁荣。表现之一是各种“献礼”剧的涌现,如《长征》、《日出东方》、《抗美援朝》、《孙中山》、《少奇同志》等。2005 年后,抗战题材电视剧成为电视荧屏的重要内容,抗日剧在民族情绪、身份认同、历史怀想的共同催化下,获得了多方的平衡和认可。

这一时期,反映国共内战的影视剧作品开始从地下转到地上,出现了《潜伏》等系列谍战片,它们也打破主旋律叙事的僵化范式,展现了敌对双方的专业主义和职业美感,而最后的胜利,总是取决于信仰、情怀、双方阵营的整体道德素质,该剧在北京卫视创下9.1%的高收视率。类似的剧目还有《黎明之前》、《暗算》、《永不消逝的电波》等。值得一提的是,《我的团长我的团》正面反映了中国远征军的抗战,剧中的国军充满民族大义,却又迷茫、无力,而年轻的共产党人朝气蓬勃,代表了民族未来的希望。

随着影视剧市场化的发育,革命历史题材影视剧也逐步适应观众尤其是年轻群体的收视趣味,出现了革命偶像剧等趋势和形态。

与此同时,改革题材剧却久久不见复兴的迹象,只是在2008年改革开放30周年时,出现了计划色彩浓重的《深圳湾》、《绝地逢生》、《十万人家》等改革献礼片,以及2010年的献礼片《命运》,但在影视剧文化选择权发生转移、市场化发达的背景下,它们很难有让人满意的收视和社会影响力。

某种程度上,中国每天都在以各种数据和奇观述说它的改革题材和崛起史,而绕过那些曲折和断裂,革命历史则通过再讲述与当下对接,成为崛起历史的完美注脚。