高效教学之“道”(上)

陶继新

(作者系全国知名教育专家,山东教育社原总编辑,《创新教育》执行主编)

编者按:本刊连续刊发了全国知名教育专家、山东教育社原总编辑、《创新教育》执行主编陶继新先生的讲演录《高效教学的方略与品质》中的《如何让师生回归本位》《大课程与大教材》《超然的心灵与高尚的人格》《合作共赢与制度文化》,得到了广大读者的积极反响。陶继新先生说,任何的教育教学,不谈道是不行的,没有对道的深度理解和认同,高效是不可能实现的。本期特刊发其续篇《高效教学之“道”(上)》,让我们跟随陶继新先生一起,共同来品味目标与预设之道、模式与超越之道、课程与文化之道、身心健康与精神状态之道、情感与高效之道、失败与成功之道。

万事万物都有自己运行的规律,虽然我们看不见摸不着,但它确实是存在的。这种规律即是我们平常说的“道”。宇宙天体正因为道的存在才各自在自己的轨道上运行,大自然的阴阳之道等等,亦是如此。前面我跟老咪两个人谈到“大道至简”,是关乎人生的。我认为高效教学也是这样,也有一个“道”在其中起着真正的作用。

所以我认为任何的教育教学,不谈道是不行的,没有对道的深度理解和认同,高效是不可能实现的。中国第一篇教育学的论著《学记》中也谈到道,它怎么说?“玉不琢,不成器;人不学,不知道。”这里的“道”跟今天说的“知道”的那个“道”是不同的,指的是教育和人生的规则。我认为高效教学也有一个规则,也有一个道的存在,如果这个问题解决不了,所谓的高效教学的研究都是在浅层次徘徊复徘徊。

那么,高效教学的“道”是什么呢?

一、目标与预设

我们的教学,很多时候是没有目标的、盲目的。比如说我现在济南,要到北京去,却非要往南走,转地球一圈才到了北京,那不成南辕北辙、徒然浪费时间了?而且向西走、向东走也不行。所以做任何事都要有一个目标,有了目标,才知道该怎么走。教学更是如此。教师的头脑里面一定要有一个明确的目标,这样才能有的放矢。同时,这个目标不能仅仅是这一节课、这一个星期的目标,还要有大目标。什么大目标?比如说教语文,讲《将相和》这一篇课文,首先要了解这一册书的总体目标。总体目标有了以后,你才能分解到每一单元的目标,每一单元的目标再分配到每一天的目标,这样的话就可以从更广的视野、更高的角度来看你所教的这篇课文。如果需要用其他的文本资料教学的时候,要把它纳入到什么系统当中去,都要根据目标提前有一个预设。这就是规则。有的人只是教一课算一课,教到最后,也不知道这一学期究竟完成了多少任务,达到了什么教学目标,这样,显然就违背了“道”。

山东省乐陵市第一实验小学的周目标导航,对于提高教学效率起到了很大的作用。李升勇校长说,所谓周目标导航,就是依据新课程标准,将学期教学的主体内容科学地分解到周,在教师的引领下,学生积极主动学习的一种教学方式。这样既能使师生的教学目标明确,有的放矢,又能形成一定的知识链,从而在师生中构建一种完整的教学体系。周目标就是变线为面,一个周目标就是一个小方块,最后一块块相加,就拼接成课程标准的全面要求。周目标是师本课程和生本课程的具体体现,它是国家课程标准软化、细化和活化的结果。现在与过去不同的是,在实施周目标之前,教师对课程标准和教材体系有了一个全面的理解和把握,这样就避免了教师只见树木不见森林的问题。

的确,周目标教学之目标不单是教师心有目标,关键是学生心中有了目标。一般传统意义上的教学,大都是教师设定教学目标,而且多是密而不宣,独自享用。他们的周目标是师生都清清楚楚,而且都寻到了实现这一目标的路径。没有目标,就会无的放矢;无有路径,就会多走弯路。相对于只是盯着单篇课文的教学而言,周目标导航已经是从树木走向了树林;而相对于课程标准与教材体系而言,周目标又成了这一大片森林中的一小片树林。从森林和树林中走出的师生,就有了一个全局意识,有了一个大的眼光,学习起单篇课文,就会从容轻松得多了。

李升勇校长介绍说,比如为识字阅读提速。小学阶段要求认识2500个汉字,我们计划用五个学期完成,然后把这2500个字分解落实到每一个学期,然后再分解到每一周。我们要求学生在小学阶段掌握1600个成语,于是就把它们分解到十个学期完成。其他校本课程皆是如此。周目标是师本课程和生本课程的操作性内容,是学生自主性学习的纲领性文件,它为分层教学提供了必要的物质基础。

二、模式与超越

现在研究高效教学的,都在研究模式,这是有一定道理的。因为模式本身有它的科学依据,的确可以达到某种程度的高效。但是要注意,模式并不是一成不变的,一个学校的模式肯定是最适合于这个学校的道理,一个科目的模式也肯定是最适合这个科目的依据;但是,如果把模式机械化,那就肯定会走进死胡同。老师们可以想一下,语文和英语用同一模式能行吗?语文和数学用同一模式能行吗?或许也行,但是效果肯定不一样。即使同是教语文,也不一定要用同一的模式,比如教议论文、说明文、记叙文能一样吗?肯定不一样。说明文是以说明事物为主的,记叙文是以叙事为主的,小说呢,则一般包括序幕、发展、高潮和结局等。因为文本的形式与内容不一样,模式也应当不尽相同之。同时,每一位教师的个性不同、知识背景不同,当然也要根据自己的特色有所超越。即使同一位教师,随着教育教学水平的提升,也不能在同一个基点上徘徊,而应当不断地超越,从而抵达更高的境界。

山东省聊城市实验中学是一所办得非常好的初级中学,他们在研究课堂高效教学的时候,没有提倡老师用一个模式去教学,而是让每一位老师把自己的长处发挥出来,借助学校的优质资源(或某些教学模式)形成独有的教学风格。李志猛校长说:“模式只是拐棍,有模式是为了最终没有模式,只有教学风格而没有固定的教学模式。”

教师的教学个性与文化积淀不一样,学生的基础不一样,不加改造地用同一的模式进行教学,往往起不到理想的效果。某个学校某个教师形成其教学的模式,自有其道理在。不过,模式也不是停滞不变的,随着教师与学生的发展,模式也在变化。如于漪般著名特级教师,则没有了模式,而是以其厚重的文化积淀与对不同文本的独特诠释,形成了千变万化的真正意义“因材施教”的教学景观。

所以,聊城市实验中学各学科都有了各学科的特点,每个人都有每个人的风格。比如政治学科的“真实学习”,语文学科的“七彩阅读”,物理学科的“一三五模式”,数学学科的“师生双主体”,英语学科的“本色教学”等等。

在学术上主张“百花齐放,百家争鸣”,在教学上也应当如此。正是因为不一样,才有了个性化,才有了不同个性教师的不同追求,才有了“各领风骚”的美丽。每个教师都有其独特的创造力,校长不应当压抑这种创造力,而应当为其创造力的勃发创造所有的可能。

三、课程与文化

为什么谈课程文化?这与制度文化一样。如果仅仅是设立课程,然而学生对课程设置的意义一点儿也不了解,对内容也没有基本的认同,这样的课程还不能称之为课程文化。什么是文化?就是可以深入到每一个人心里的东西。课程研究,无论是自己的课程设计,还是学校的课程设计,都要把课程的文化性作为终极的目的。教师甚至学生不仅是课程的使用者,还是课程的设计者、编辑者、修正者、创造者。有的时候,课程开发还会扩展到家庭与社会。另外,要把国家课程校本化,把地方课程校本化。在这个过程中,形成一种群体的思维共识,这才是课程文化。

山东省菏泽一中在课程资源扩展方面,就下了很大功夫。因为新课程的实施,对教育资源的扩展提出了更高的要求,单靠学校的课程资源,显得势单力薄、力不从心。而且,现代教育强调的是家庭、社会和学校的有机结合,形成全方位的教育环境。为此,学校建立了家庭、社区、学校共建制度,为课程资源的扩展提供了条件。成立了学校、年级、班级三级家长委员会,引导家长参与到学校教育中来,让家长从学校教育的单纯观望者转变为参与者。学校不但让家长委员会监督并参与学校的管理与教学,而且通过家长委员会聘请学有专长的学生家长到校开设校本课程,担任研究性学习、社会实践活动、艺术等课程的指导教师,家长们参与热情很高。家长委员会还自发创办了《家长导报》,建立了家庭和学校之间沟通的桥梁,并且联系了一些社会名人到校开设讲座。2010年4月,家长委员会联系了牡丹区人民法院,在学校现场进行了法庭审判,使学生深受教育。学校还进行了学校和社区的共建活动,建立了国电菏泽电厂、玉皇化工、横店苗圃等十几个行业实践基地,以及以农村学生村庄为单位的农村生活实践基地。此外,为弥补学校师资不足的缺陷,学校聘请地方书画、曲艺、工艺名家到校担任客座讲师开设特色课程,和地方高等院校建立长期合作机制,聘请高年级优秀本科生和研究生到校顶岗实习,担任艺术、体育、技术、研究性学习活动的指导教师。这些举措,在一定程度上,扩展了教育资源,将家庭教育、社会教育纳入了学校教育的范畴。

家长是一支最贴心的校外师资队伍,利用好这支队伍,很多学校内部解决不了的师资问题,都可以迎刃而解。同时,他们在走进校园“教学”的时候,会对学校了解得更深,并对新开的课程产生特殊的感情。一方面,他们会竭尽全力地教好课;另一方面,他们也会在研究这些课程的时候,增强对学校课程体系的认识,进而清晰学校为何全力推进素质教育的要义。这样,他们就会更加支持自己的孩子学好这些非高考类课程,就会在社会上更好地宣传菏泽一中,从而增加学校的美誉度。

家长的另一个资源就是他们的社会活动圈与朋友圈,这个圈里有着更加丰富的师资资源,几乎可以满足非高考类学科的所有师资要求。古人说:“功夫在诗外。”学习非高考类课程,可以提升高考课程的成绩,这是“诗外”功夫;而学校之外的人执教,也是一种“诗外”功夫,因为教师本身就是课程的一部分。由于他们的身份、经历、思路相对开阔,这些都会通过教学“于无声中”辐射出来,形成一种令学生感兴趣且收益颇丰的精神力量。

四、身心健康与精神状态

身心健康与精神状态和高效有关系吗?不仅有,而且关系太大了。为什么这么说?试想一下,一个身体都不健康的人,工作起来能高效吗?如果一个学生天天生病,连基本的学习都无法保证,又何谈高效?而且身体上任何一处的不适感都会多少影响情绪,易于引发心理和精神的不健康,那么就更无法高效了。所以我一直主张,真正的高效教学,一定要增加学生锻炼和休息的时间。

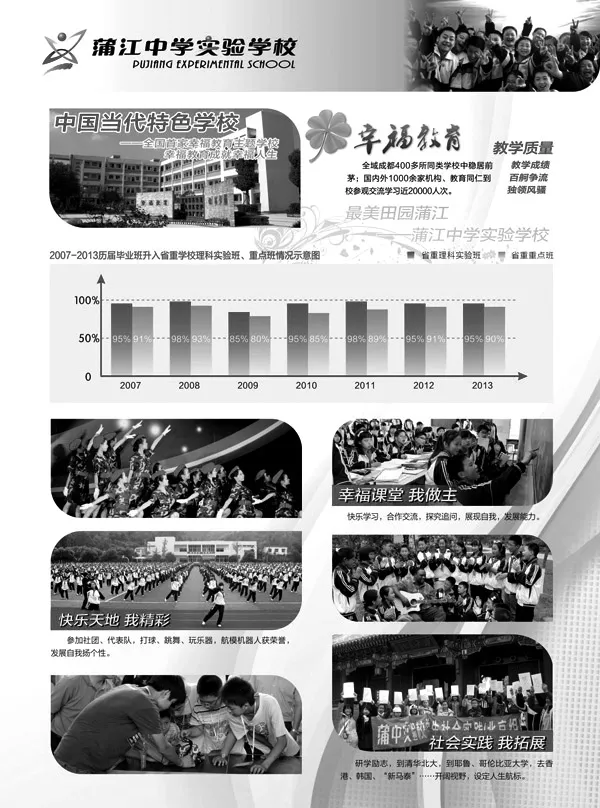

在这一点上,四川省浦江中学实验学校时任校长王祥高就做得很好。连年来,学校教学质量在全县一直保持遥遥领先。2008年当地一所省重点高中招100名学生进实验班,实验学校就考进98人。该校各年级期末考试的平均总分,比第二名学校的成绩竟然高出120多分以上。

那么,是不是这所学校加班加点?是不是学生的负担特别重呢?

当记者提出这个问题的时候,很多老师都笑了。他们说,我们从来没有用课余时间给学生补过一次课,孩子们学习并没有感到什么过重的负担。特别是从2005年9月份开始,王祥高向老师们下了一道“死”命令——周六周日一律不补课,将学生的时间全部还给学生。据老师们讲,当时有的老师也在私下里议论,这样下去,我们的考试第一名还能保持得住吗?可看看王祥高,一脸轻松的样子。结果,全县期末考试,实验中学又是遥遥领先。

身体健康是一个人的生命本钱,为了中考和高考而忽视甚至践踏学生身体健康的事件却屡屡发生。王祥高认为,一个真正有人文精神的校长,就不会不关注学生的身体。所以,在他的“死”命令里明确规定,每天下午之后的一个小时时间里,所有学生必须到操场参加体育俱乐部活动,而且严格考勤。俱乐部里有各种各样的兴趣小组,而且都有教师辅导,但是绝对不允许辅导文化课。如果有的学生不愿意参加兴趣小组,就去操场上锻炼,但条件是必须跑足800米。有了这一个小时的锻炼与兴趣,学生的精神越来越好,身体也越来越健康。

近年来,在蒲江县教育局副局长兼执行校长杨忠云的带领下,浦江中学实验学校在践行“幸福教育”的征途上执著前行。比如,按照“阳光体育进校园”和“运动成都”活动系列要求,学校创新开发出独具特色的“幸福大课间”,将排舞与瑜伽、手语操、搏击操、民族舞蹈组成“新套餐式”课间操,全校学生跟随着时尚而又富有动感的音乐一起律动,在参与中获得快乐,在快乐中感受幸福,在幸福中不断成长。

其实,那些试图通过加班加点来提升学生考试成绩者,却没有想到,没有健康做保障的学习,质量是低下的。学校关注学生的身体素质,而学生单位时间的学习效率也大大提高。人们孜孜以求的高成绩,就在将休息时间和锻炼时间还给学生之后,却出人意外地不求而自得了。

我有一个朋友,是一位记者。他跟我说:“陶老师,我没法跟您比。”我说:“怎么没法比?”他说:“我身体不行,写一篇稿子就会累得受不了。可是您连续写,也不累。”他说的是事实。我每天写几千字甚至上万字,就跟玩儿似的。但是我锻炼的时间一点也不少。在济南,我是早晨上山一个半小时,中午上山一个小时,晚上散步一个小时,每天三个多小时的时间用于运动和接触大自然。正是因为这几个小时的锻炼,强健身体的同时让我的大脑得到充分的休息,待到工作时便可更加高效,迅速并完全地进入状态。这是一种良性循环。

我曾经采访过上海市一个叫丁力的高中生。她虽然当时只是个学生,但是很有智慧,而且是个享誉世界的“天才”。1985年她作为中国选出的五名杰出高中生之一,应美国“核潜艇之父”海军上将海曼·乔治·里科弗(Hyman George Rickover,国内部分书籍译为:李科威尔)创建的“里科弗基金会”的邀请,前住美国参加“里科弗科学学院1985年夏季活动”。我称赞她说“你真聪明”,她说:“陶老师我一点也不聪明,我只是比较会学习。”她还告诉我她轻松却高效学习的秘诀。她说:“学习要注意劳逸结合,每当学习稍觉疲乏时,就立即休息。但是有好多同学都是累到不行了才去休息,学的时候效率不高,而且好长时间休息不过来,反而更降低了学习的效率。另外,我喜欢欣赏音乐,热爱美术,也愿意同别人一起创作舞蹈,参加学校的舞蹈比赛。因为各种各样的娱乐活动,可以调节紧张的学习情绪。我每天早晨6点多钟起床,晚上11点多睡觉,而且每晚睡觉前,还再做半个小时的健身操。”我对她说:“这方面你是我的老师,我要向你学习。”从那以后,我也试着在工作稍有疲劳感时就去休息,这样即使休息的时间不长,而精力恢复的速度却更快。这种方式使我总是不觉得累,心情还很愉快,心理非常放松。至今我都是如此学习和工作的,真是受益匪浅。

而且,身心是互为作用的。身体不舒服还会影响心理的疲劳和负面情绪的增加。当然生活中,谁都难免产生这样或那样的不良情绪,但是我们要善于控制和调节它,能够及时地加以释放和放下,从而使我们免受或少受不良情绪的刺激和危害。

老师们不妨想想看,如果一个人常常处于身体轻盈、精神安适、心理和谐的状态时,疾病还会来找他吗?正如《黄帝内经》中所说的“恬淡虚无,真气从之;精神内守,病安从来?”

我曾经有过两年没体检的经历,因为我对自己的身心感觉不错,我知道我不需要体检。但是我夫人不愿意,一定要让我去体检。我说体检也没有问题,因为我相信健康在自己手里握着,我明白身心和谐再加上合理的运动饮食身体会健康的。但是,为了家人的放心我第三年的时候便恢复了每年体检。至今,每次检查的结果显示各方面指标还是不错的。我觉得任何人,你想做什么事情取得高效就一定要有一个健康的身体。

所以老师们,为了我们自己的健康,我们一定要明白正确的观念、平和的心态远比昂贵的药物和危险的手术更能帮助患者消除疾病。因为有了正确的观念,我们就会有正确的决定,就会有正确的行动,这样就可以预防许多疾病的发生。总之,我们只有身心健康,做起事来才能取得更佳的效果,甚至事半功倍。

五、情感与高效

我有一个经验且经常宣讲的观点,我将之命名为情感高效。什么叫情感高效呢?就是说如果你真想有一个高效课堂,课堂的情绪氛围一定要是愉悦的,一旦丧失了愉悦的氛围,紧张的情绪会弱化学生大脑的思维活跃度,课堂的高效就会变得遥不可及。所以我认为首先要为课堂设计一个“安全场”,在这个场里学生心理上是自由和放松的。如果学生担心自己给出了错误的回答就会受到老师的批评,他就不敢表达了。所以要让孩子们知道每个人都有表达的自由,问题并不都是只有一成不变的唯一答案,无论他说的对与错,老师都要保护孩子的自尊,肯定他敢于表达。给予孩子们充分的自由,维护其表达的权利为先,就会让孩子们在课堂上有安全感和放松融入感,从而激发出灵动的思维和宽阔的思路。

情感高效中较高的层次,就是不仅要让孩子们有安全感,还要让他们精神亢奋,直至进入巅峰状态。什么是巅峰状态?我经常有这种感觉,尤其是在写作中,一旦进入巅峰状态,好多语言文字平时根本想不起来,此时则可以如汩汩泉水般喷涌而出。举个例子,像我和老咪合作的《跨越中英两国的教育机智——陶继新与老咪的心灵对话》一书,是我们用了20个小时就完成的,而且后期几乎无需修改。这可以说是非常高效了。如何做到的?因为她进入状态了,我也进入状态了,灵感与智慧完全地毫无阻滞地展现出来,根本无需考虑用什么词更合适、如何分段成章,文字就像是这些来自心灵的灵感和智慧的化身,以一种灵活的、生动的、有生命力的方式自然倾泻出来,一切都浑然天成。虽然这本书只用了20个小时,但却是我较为满意的一本。这就是情感高效。整个对话过程我和老咪都情感愉悦,心态安然,精神享受,如入无我之境。

再就是我与校长的QQ对话了。这些对话的完成大多是这样的——采访在先,没了以前的大量记录,而是观察与增加那种属于自己对学校的感受和校长的“感觉”,而且这也成了我与名校长对话的唯一素材。对话主要通过QQ,在与一位位名校长对话的时候,我不预先准备任何文字材料,而是凭借采访时的“感觉”,在对方一段又一段的文字出现在对话框里时,尽快地予以文字回应。QQ开通,双方旋即进入到思维高度紧张的状态。对方发来某段文字前,我是不知其是何内容的,可是,我要很快予以回复。有的时候,这些回复会因思维不畅而不够流畅;可更多时候,却由此激活了大脑,而出奇地有了令人满意的回复文字。有的时候,自己都惊诧于何以顿然产生了如此精彩的话语,这也许就是所谓的灵感来临所致吧。

有朋友问我对话的时候是不是特别辛苦,不是的。因为那个时段,恰恰是我思维的活跃期,也是情感的兴奋期,非但不累,反而有一种乐此不疲的感觉。但当我偶尔不愉快的时候,或者遭遇了什么事情的时候,我的灵感和智慧便如被乌云遮蔽,难现光采,写作起来也不顺畅,当然也不可能高效了。

屈指算来,现在与名校长对话已经有了200多万以上的文字,而我的快乐与成长,也自然地飘散在这些文字之中了。

六、失败与成功

每一个老师都希望成功,也确实会成功,但是失败和成功从来都是一对孪生姐妹,是一体两面,没有失败就没有成功。中国古语云“失败乃成功之母”,正是表达了这种关系。但是要注意一点,不能理解为失败了以后就一定能成功,不是这样的,它有一个内在的生命链条。这个链条在哪里?就是当失败的时候,不视失败为一种结果,而是视之为成功过程中的一站,然后要分析原因,为什么失败?失败在哪里?可以在哪里调整?如何才能实现成功?然后付之以行动,自然成功就随期而至了。

课堂也是这样。为什么不高效了呢?要研究原因,然后对症下药。其实人的一生就是这样的,有成功肯定会有失败,有顺境一定会有逆境,有得一定会有失,成败、顺逆、得失,谁也打不破这条生命的链条。所以当我们处在不如意时,不必绝望,更不必放弃,因为成功是可以期待的,此时只要能够保持一颗乐观向上的心,便能够迅速地转化失败。我们古人在《养真集》中说:“今日之洒脱处,皆从先年之不如意得来;今日之不如意处,安知非异日之洒脱乎?”有如此辩证观之思想,便自然可以做到“自古神仙无别法,只生欢喜不生愁”。所以谈这么多,是希望大家对待失败成功都有一个定心。

正是有了失败的存在,才使得成功的喜悦感更加充实,对其倍加珍惜;也正是有了成功的可能性,让失败反而成为得以借鉴的教训,促使我们不断追寻。这便是“塞翁失马,焉知非福”的道理。世事无好无坏,是自我的判断催生了痛苦和执著,所以关键在心境。

当我们了解了这一点以后,任何的失败又如何能影响、左右我们的情绪,而令我们停滞不前、垂头丧气呢?当成功造访的时候,也不会让我们忘乎所以、得意忘形,反可以平静祥和的心态坦然接受一切。有了这样的一种心态之后,会使失败越来越少、越来越小,而成功越来越多、越来越大,这就是规则,这就是“道”。