对“双高期”油藏注采调整的实践与认识——以王场油田中区南部为例

陈琳

(中国石化江汉油田分公司江汉采油厂,湖北 潜江433123)

江汉油区有21个油田44个开发单元,经过40多年的开发,已有17个开发单元进入高含水(>80% )、高采出程度(≥75% )的双高开发阶段,年产油量占全厂产油量的42.28%,对整个江汉油田的产量构成具有重要意义。由于地下存水及注入水影响,目前“双高”区块普遍面临含水上升快、产量递减迅速、调整难度大等问题。注水开发作为油田开发最经济实惠的方式,如何做好注采调整工作,改善“双高期”油藏的水驱开发效果是目前江汉油区面临的重大课题。王场油田中区南部作为江汉油区典型的“双高”油藏,也存在含水上升快,自然递减大等诸多问题。近几年在深化油藏认识的基础上,经过多次开发调整,取得较好的经济效益和社会效益。

1 基本情况

王场油田中区南部位于王场油田主体构造王场背斜轴部南部,含油层系为下第三系潜江组41、42、43油组,含油面积2.04km2、地质储量319.59×104t,标定采收率62.2%,可采储量198.78×104t。砂层发育于盐湖浓缩期后的水体相对淡化阶段,为盐湖密度流砂体,平面上不同时期砂体分布面积大小不一,纵向上储层夹于盐韵律层之间,物性差异大:潜41、2油组为中高渗透构造油藏,物性较好,油层平均厚度12m~15m,最厚在中南可达38m,砂层分布范围大,局部在东北翼南部尖灭;潜43油组为低渗透构造+岩性油藏,物性较差,油层较薄,平均厚度4m~5m,局部砂层最厚可达10m,砂层呈席状分布,西接王场西区,东接王场东区。油层厚、层间层内具有严重的非均质性、主力油层微裂缝发育、原油物性好(有效孔隙度17.5%,平均有效渗透率198×10-3μm2)、地饱压差大、地层水矿化度(32.96×104mg/L)高是油田主要的油藏特征。

截止2013年7月,中区南部油井开井15口,井口日产液水平446m3,井口日产油水平75t,综合含水为86.29%,平均动液面为1 434m,地质储量采油速度为0.84%,剩余可采储量采油速度14.57%。注水井开井3口,日注水平164m3,月注采比0.34。核实累计产油183.28×104t,地质储量采出程度57.35%,累计注水415.78×104m3,累计注采比0.53。

2 注水开发实践

2.1 注水开发特征研究

受断层影响,王场油田中区南部微裂缝发育,加之地层物性差异大,王场油田中区南部三大矛盾突出(平面矛盾、层间矛盾、层内矛盾 )。受三大矛盾控制,王场油田中区南部注水开发主要有以下几点特征:

1)主力砂体油层厚度大、物性好,水井注水后对应油井见效快,产量增幅大,砂体内部受储层物性控制不同区域油井见效特征有所不同。主要表现在潜41、潜42砂体上。

潜41油组油层厚度大,物性好,中部油井见水见效快、有效时间长,增油效果好,平均受效时间为7至8个月,见水时间29个月,但由于受边水及注入水的影响,油井目前水淹严重,该砂体注水效果较明显,无水采油期长。靠近砂层尖灭区油井见不到注水效果,产量低。

潜42油组受断层和岩性的控制,砂岩发育不均衡,由北向南逐渐增厚。处于构造高部位,靠近断层的砂体厚,物性好。边水、注入水沿高渗透带推进,油井产量高,注水后见效好,增油量多,平均受效时间为18个月,见水时间为39个月,见效时累计注水21 439m3,目前油层水淹严重。构造南翼及断层较远处,砂层厚度薄,物性差,油层吸水性差,油井油层动用程度相对较低,也是剩余油相对富积区。

2)非主力砂体油层厚度薄、物性差,水井注水后对应油井见效慢,产量增幅小,构造轴部受裂缝影响,油井见水后含水上升速度快。主要表现在潜43砂体上。

王场油田潜43油组为盐湖水下扇浊积砂沉积,沉积微相可分为辫状河道、河道间、席状砂、河口坝、盐湖膏泥岩5种。辫状沟道油层厚,物性好,注水主要沿沟道推进驱油。河道间、席状砂、河口坝物性差,注水井注水效果差。中南以席状砂为主,油井见效慢,平均受效时间45个月,无水采油期长,见水期平均57至58个月。但由于该区域构造高部位微裂缝发育,部分井油井见水后含水上升速度快,甚至暴性水淹。如:王4新8-3井于1995年压裂投产潜:1.4m/1层,初期日产油25.2t,不含水,但仅三天后含水上升到86%,分析压裂后导致与高含水井王4检8-2井沟通,造成暴性水淹,被迫生产潜42油组。

2.2 近几年开发实践及效果

王场油田中区南部1970年试采、投产。经历建产能,产量上升阶段及调整高产稳产阶段,1980年以后油田产量开始下滑,日产油由1980年底的330t降到2005年底的41t,油田开发效果逐年变差,目前已进入高含水、高采出程度的双高开发阶段。2005年至2009年,随着中南开展细分层开发,并结合剩余油分布特征,该区域陆续部署几口高效调整井(王4斜-14-6、王4斜9-1、王4斜11-5),这三口井投产初期日产油均在10t以上,但是由于中南整个油藏长期的注水开发加上裂缝(天然微裂缝及压裂措施改造后的人工裂缝)的存在,油藏的水道发育,造成油井投产后含水上升快,导致整个区块产量仍然呈现持续下降的趋势,同时稳油控水难度大。截至2009年底,日产油水平仍稳定在48t,上产难度大。

为了减缓含水上升速度,2010年至今,主要开展了以下两方面的工作:

1)深化油藏认识,动静态结合,切断U型通道,控制主力砂体(潜41、42)含水上升速度。

中南至1998年开始实施降压开采以来,注水井逐年减少,目前仅两口注水井,注水量少,对周围油井影响小。但王场油田开发时间长,报废井众多。由于早期报废井大多未按标准封井,在地层中易形成各种“U”型管通道,潜三段北断块和盐间污水井的注入水易通过这些“U”型管窜通至中南地层;除注入水以外,潜三段北断块地层水也易通过井况差的老井倒灌至潜四段中地层,导致中南主力砂体上油井大面积含水上升。因此U型通道治理是中南地区稳油控水的关键。

根据注入水及地层水倒灌模式的差异将“U”型管通道分为以下两种类型:

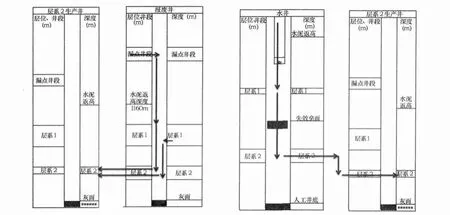

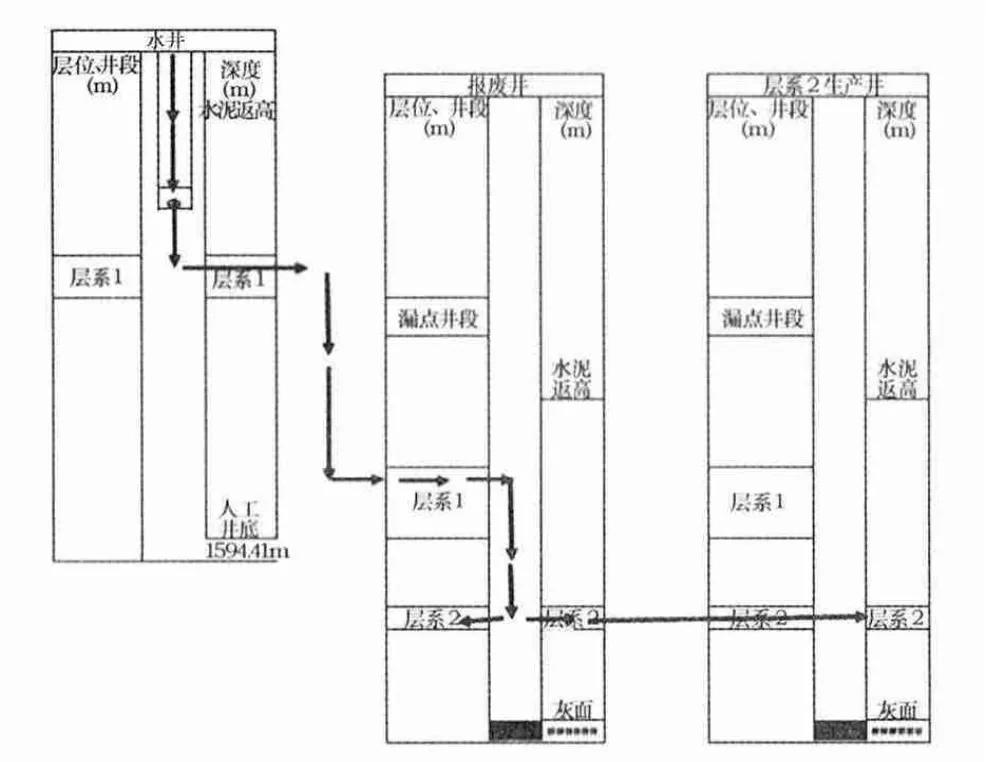

一是直接型(见图1):这种类型的“U”型管通道,主要形成于未实施油层塞封或油层塞封不严的报废井井筒中以及实施油层塞封不严的上层系注水井井筒中。倒灌水源为上部高渗透层地层水或上层系注入水。注入水或上层系地层水直接顺井筒倒灌下层系地层,导致下层系生产井含水上升。

图1 直接型“U型管”

二是间接型(见图2):这种类型的“U”型管通道,主要形成于未实施油层塞封、或油层塞封不严的报废井与正常注水井之间。倒灌水源主要为上层系注入水。注入水通过地层进入报废井井筒,顺报废井井筒倒灌至下层系地层,导致下层系生产井含水上升。

图2 间接型“U”型管

结合不同类型“U”型管通道倒灌模式的差异,主要从以下两方面开展工作来控制中南地区含水上升速度:一是加大中南主力砂体上老井治理力度,通过老井封井、挤堵等措施切断地层来水“U”型管通道;二是对北断块、盐间异常污水井实施停注,控制来水源头。通过治理和两次整体调整,2010-2013年,在新井投入少、措施效果不理想的情况下,中南自然递减率得到有效控制,产量稳中有升。

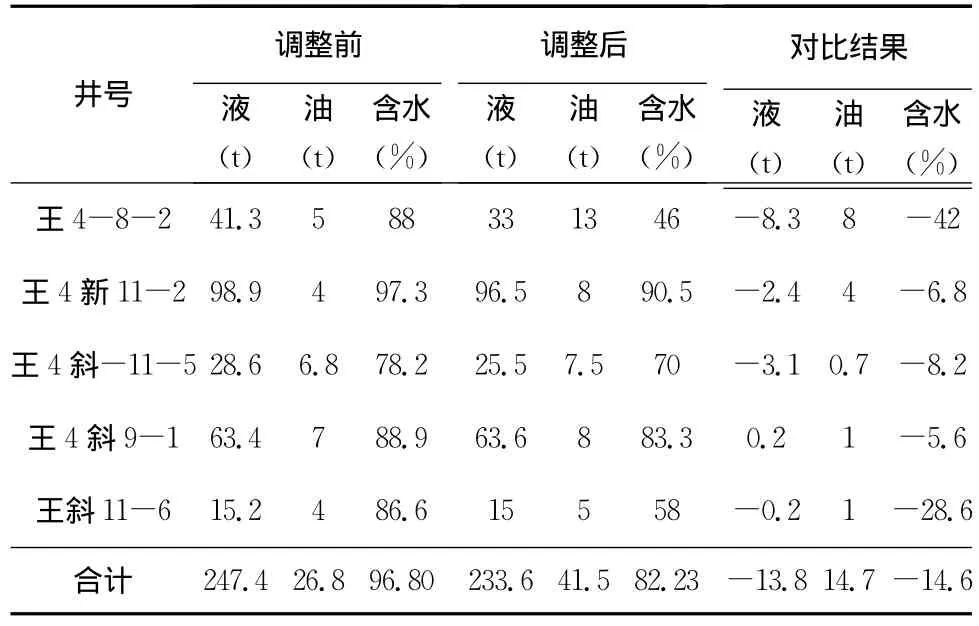

2010年共实施包括盐间污注井王4新9-4在内的3口井共5井次的注水调整,共计下调注水量520m3/d,5口对应油井均见效,日产油量由26.8t上升至41.5t,日增油14.7t,效果显著。如在水井王4新9-4注水量由300m3调至30m3后,王4-8-2含水得到效控制,含水从调水前的88%下降到调水后的46%,日产油由5 t上升至13t,增油效果明显(见表1)。

表1 中区南部2010年注采调整效果统计表

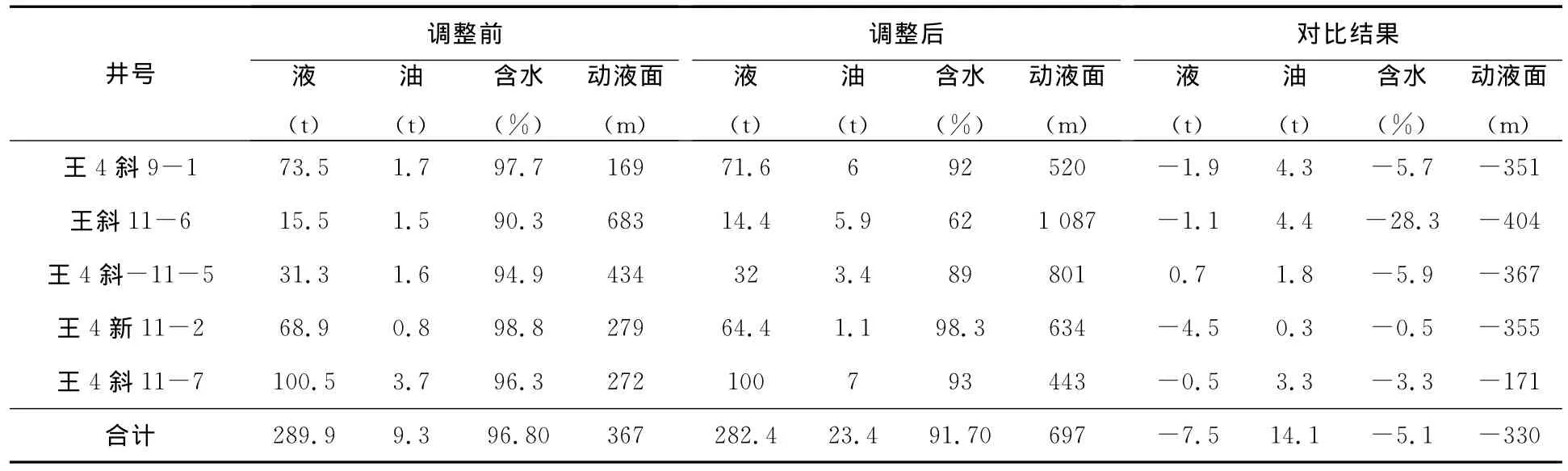

表2 中区南部2012年注采调整效果统计表

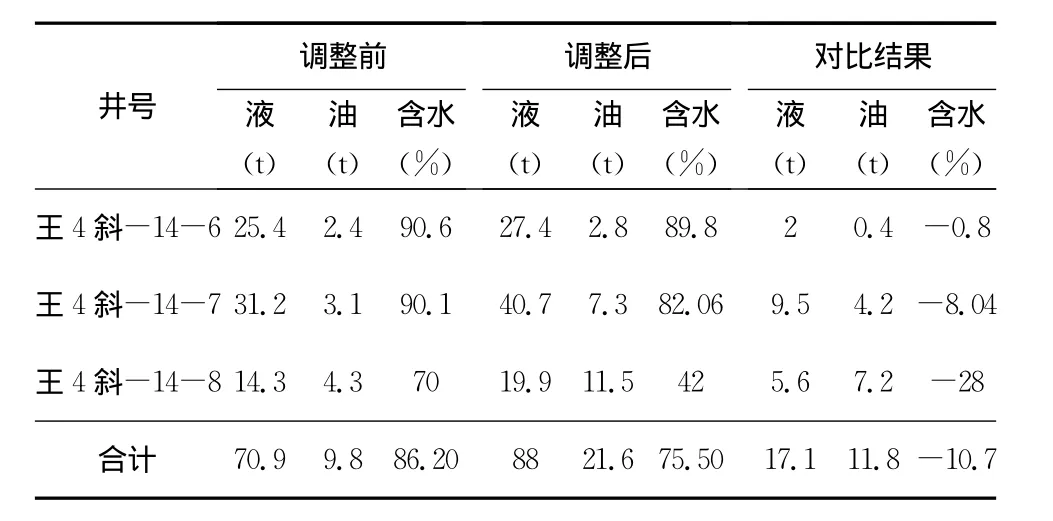

平面非均质性以及天然裂缝和人工裂缝的存在导致中区南部注入水推进方向性强。历史上中南潜砂体的注水井主要分布在构造西翼低部位,由于长期的注水开发,该区域累积注水量达到403.13×103m3,地下存水多。目前生产井主要集中在物性较好的构造轴部位,无注水井补充能量,主要靠西部地下存水提供的能量维持开采。见水见效特征显示该区域注入水主要向北部推进,且水线推进方向性强。同时受构造控制,地下存水主要也由南至北由高向低推进。长期的注水开发加上注入水推进时所表现的极强方向性使该区域形成了一条南北方向的注水通道。为进一步改善中南潜433砂体水驱开发效果,我们结合水道发育情况,2013年针对王4斜-14-6、王4斜-14-7、王4斜-14-8井组开展了优化产液结构研究:通过提高高部位油井产液量(王4斜-14-7、王4斜-14-6)来控制低部位油井(王4斜-14-8)含水上升速,取得较好的效果(见表3)。调整后井组日产液由70.9t上升到88 t,日产由9.8t上升到21.6t,增油效果明显。如王4斜-14-8井,该井2012年9月压裂投产,初期日产油量仅4.3t,含水高达70%。经过优化产液结构以后,日产油量上升至最高的11.5t,含水下降至42%,平均日增油在7t以上。

图3 中区南部潜433剩余油分布图

表3 中区南部3砂体调整效果表

表3 中区南部3砂体调整效果表

井号调整前液(t)油油油(t)含水(%)调整后液(t) (t)含水(%)对比结果液(t) (t)含水(%)王4斜-14-6 25.4 2.4 90.6 27.4 2.8 89.8 2 0.4 -0.8王4斜-14-7 31.2 3.1 90.1 40.7 7.3 82.06 9.5 4.2 -8.04王4斜-14-8 14.3 4.3 70 19.9 11.5 42 5.6 7.2 -28合计70.9 9.8 86.20 88 21.6 75.50 17.1 11.8 -10.7

3 持续稳产对策

3.1 目前存在问题

1)老井井况差,北断块、盐间注水井注入水易通过老井倒灌至中南地层,造成主力砂体油井含水上升。

中南由于早期注水开发和边水突进,部分油井水淹严重并打塞转入三段生产,由于这部分井层间未封死,造成主力油砂体内部大片水淹,目前生产井含水上升。如2010年再对潜四段老井进行摸排调查时发现盐间注水井王4新9-4注水压力由初期的14MPa,下降至0 MPa,而盐间其它正常注水井注水压力均在20MPa以上,该井是2004年打机械桥塞封潜四段上返盐间注水的,由于井下有落物桥塞塞面上未倒水泥浆,且塞面附近套管变形,分析王4新9-4桥塞可能失效,注入水部分进入潜四段地层。

2)注采对应率低,部分砂体井网不完善,生产井能量不足。

目前中南有15口 油井,仅3口水井,生产厚度115 m,受效厚度28.2m,注采对应率仅为24.5%。有11口井无注水井补充能量,有86.8m油层有采无注。主力砂体由于物性好,早期注水开发中吸水状况好,地下存水丰富,在没有注水井补充能量的情况下也能维持正常生产,如砂体:目前4口油井,无注水井补充能量,但均供液充足,平均产液量60.7t,平均沉没度534m。而物性较差的非主力砂体由于吸水性差,油井长期处于能量不足的状态,稳产时间短,储量动用程度较低,目前井网的不完善更是加剧了这种矛盾。

3.2 调整对策

针对目前注水开发中存在的问题,结合各层系储层特征,分层系开展治理,工作思路如下:

41油组:储层物性好,水淹严重,生产井含水上升速度快。下一步以稳油控水为主,加强老井井况治理,避免北断块、盐间注水井倒灌加剧砂体水淹程度。

42油组:生产井集中在物性较差的砂层尖灭区,加之注采井网不完善,油井长期见不到注水效果。下一步以完善井网为主:王4斜-7-5、王4斜-9-5均为单向受效,建议在两口井中间低部位部署一口水井,增加两口井的受效方向;另外,王4斜12-8平面距离水井王4-14-5仅65m,但长期见不到该井注水效果,建议对王4-14-5查套找漏。

43油组:仅靠西部地下存水维持地层能量,地层水单向推进。虽然前期优化井组产液结构取得一定效果,但由于地层水单向推进,且无良好的应对措施,目前生产井含水呈现上升的趋势。下一步结合产建在东部部署两口水井,用以调整水线推进方向,控制油井含水上升速度。

4 结论及建议

1)“双高期”油藏动态调整要转换思路,结合历史动态深化油藏认识,加强本单元及相关单元的动态监测资料的录取工作,勤分析、勤调整。

2)“双高期”油藏由于开发年限长,老井、报废井井况差,地层水、注入水易通过老井形成的“U型”通道发生倒灌,造成油井含水上升。老井、报废井的治理对油藏的稳油控水工作也极为关键,需作为一项长期工作开展。

3)合理优化井组产液结构改变地层水液流方向是“双高期”油藏稳油控水工作中一项行之有效的手段。

4)王场油田中区南部在注采调整方面取得的成效对其它类似“双高”油藏的开发调整具有一定指导意义。

[1]王俊魁,孟宪君,鲁建中.裂缝性油藏水驱油机理与注水开发方法[J].大庆石油地质与开发,1997,16(01):35-38.

[2]刘洪,张仕强,钟水清,等.裂缝性油藏注水开发水淹力学机理研究[J].钻采工艺,2006,29(04):57-60.