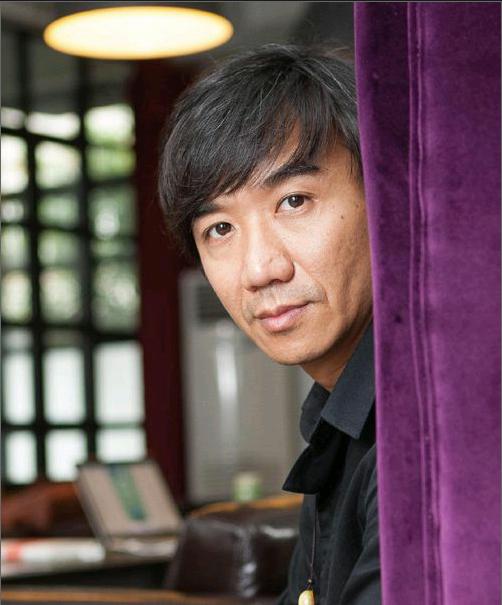

于侃:一个设计师螺旋上升的人生

张觅

天马行空的生涯

其实对出生在70年代的于侃来说,到今天也不算年轻了。他从12岁起学画,此后的学习、工作和生活,一直和艺术、设计等文创领域的事物相关。童年,和所有70年代出生的人并无太大区别,直到他大学毕业时,90年代初的“沿海潮”兴起,这个毕业不久的年轻人,渴望去世界闯荡,于是放弃彼时在陕西街小学当代课美术老师的工作,远赴厦门,在一家美资艺术品公司做设计,为国外的艺术品市场设计艺术产品。这份工作,能拿到3000多元的月薪。同期的内地,普遍工资水平不过仍是以3位数计。

唯一的缺憾是,于侃却从没有机会展示自己在设计上的想法。每个月拿到工资,他都忍不住问自己,这是你想要的生活?“我要在这儿过一辈子?或者我要在这座城市扎根?生活?结婚?显然都不是。”人年轻时,有过天马行空的生涯已经足够。有些事放弃得越晚,对未来越没有好处。这是于侃当年的决断。

“这种放弃在当时看来重大,在今天看来真是微不足道。轻重缓急,舍得之间的道理,放在大的时间跨度下看,不过如此。”一般来说,人们总是期待发生一些不寻常的事,然而寻常才是生活的真相。一切最终都要服膺于生活,生活把人限定在某种特定的范围里,并没有提供太多僭越的可能。

1994年,从厦门回到成都的于侃仍年轻得所向披靡,他创办了自己的独立工作室,主业是做室内设计。“直到今天,我都认为我是名设计师。其实,我不喜欢文化创意产业投资人和总经理这样的头衔。何况,明堂的整个室内设计,包括NU咖啡的设计,都是我的作品。”明堂之外,于侃拿得出手的室内设计作品,还包括周春芽等艺术家的工作室和老白夜酒吧的一次“改版”。

明堂有名堂

2000年旅美游学回来后,于侃的公司越做越好,就像获得第一份工作一样,他创业的时运也不错,并懂得顺势而为。从2001年开始,于侃做地产项目的规划、策划和设计做了7、8年,直到2010年又重新获得机会,从独立设计师转变成文创产业的投资人。

今天的明堂,是一个属于文创人的自由平台,没有所谓的圈层权威,都是有机的结合,并且还很跨界。做电影做音乐的,卖饭卖酒的,汇集于此。文化的外延原本庞杂,和有趣的人在一起做有趣事,当然很开心。于侃说是不喜欢他现在的头衔,却很适应头衔之下自我身份的转变。

尤其在今年,2014年10月1日到14日,2014成都创意设计周·少城有明堂,巷巷音乐、不插电民谣、带电Street Party……共计115个摊摊连成市集长龙。纹身、涂鸦、摄影、设计、绘画等10个艺术大展在这里举行,从奎星楼街到小通巷,两街合一任意通耍。据说,少城有明堂的创意集市活动,其核心展区每天有近万人来耍。在活动背后,更呈现出成都年轻创意工作者的生活众生相。

明堂青年文化创意中心,是借鉴旧工厂改造LOFT社区打造的经验,采取不动迁式的改造模式,于2013年1月1日正式启动,2014年1月完成打造并投入使用的项目。短短1年左右的时间,名堂从最开始的30多个团队发展到近百个文创团队,到国庆节期间的成都创意设计周·少城有明堂时,已经有300多个文创团队,涉及文创产业的各个方面。在于侃看来,今天明堂中那么多小小的文创团队,真是像极了自己当年创办的工作室。“如果我当年有这样的环境和平台,有资金和资源的支持,就不用走曲线救国的道路了吧。”

有一次于侃和导演王小帅在宽窄巷子喝酒,还聊起过曲线救国的问题,大家一致认为,理想从来都是清晰可见的,但走不过去时只能绕路,很多人由此走远,再也回不来。所以,今天能继续和“艺术”保持关系,每天接触的项目都是自己一直以来喜欢和热爱的,这让于侃觉得心满意足。

油盐柴米的牵挂

从代加工的“廉价”设计师,到曲线救国的独立设计师,再到今天的文创投资人,于侃说自己的人生是呈螺旋上升的。以前自己做设计工作室,只管做好自己就行。但今天作为投资人和运营者,需要更多帮别人。“让每个小小的文创团队越做越好,明堂这个平台也才会越来越好。”于侃说:“这不仅是自身心态的转变,更是某种人生观的转变。我更希望你们采访明堂的团队而不是采访我。其实,我应该尽量少说话,而让团队有更多发声的机会,有展示自己的平台。但所谓平台,是能够互为支撑,交替前行,这才是明堂最基本,最强大的生命力。”

说是明堂创意工作区CEO,于侃总认为自己更像一个中间人和沟通者。明堂是文创团队们的平台,也是他自己的平台,是当下最适宜他生长和生活的土壤。“《老无所依》中有句话说:人们总是抱怨不应该遭受的坏事情发生在他们身上,但却很少提起他们遇到的好事情,也不提他们之前做过什么才会导致这样的事情发生。我不记得自己曾做过什么让生活眷顾我。可生活,真的对我,很眷顾。”

能在寻常生活中保持某种理想的心态和状态,才是更重要的事吧。过去,于侃创业开公司是曲线救国。今天,投资做平台是要帮好别人。当然,10多年来于侃的转变不仅于此。比如,20岁时,于侃喜欢健身。25岁时他喜欢当背包族徒步,致力于花最少的钱,去更多的地方。结婚之后,于侃一度重新开始踢球,但很快球队成员们都有了自己的小孩,球队不得不解散。后来于侃喜欢打高尔夫球,并因此生出很多人生感悟:“高尔夫是和自己较劲的运动。最重要的,是学会克制,做好当下。如果你老想着远方,想法一多,打球的动作自然就会走形。”

运动之外,于侃还喜欢看电影,在他家中藏碟有数千部,从D5、D9到蓝光的“洗版”故事,不一而足。“正如杜尚所说:我喜欢更纯粹的东西,我不喜欢酒里掺水,我也这样对待我的生活。”明堂的团队和自己的家庭,是于侃目前最重视,最牵挂的事。于侃说:“和那些繁杂无益的社交活动相比,除了工作,我更喜欢呆在家里。家庭最重要。其实我是个特别家庭主义的人,所以大部分的应酬,能不去的我都不会去……甚至,我尽可能做到每天都要回家吃饭。”endprint