两宋造物艺术之审美趋向

丁 杰,马姗姗

(1.安徽财经大学 文学与艺术传媒学院;2.蚌埠学院 文学与教育系,安徽 蚌埠 233030)

一、严谨的美学特征

宋代的建立结束了晚唐以来的分裂与战乱,形成了相对统一且安定的局面。太祖兴文抑武的方针给这一时期的文人提供了极大的自由空间,同时他们的价值取向与审美品位也给宋代造物艺术注入了全新活力。宋人审美注重一个“韵”字,范温在《潜溪诗眼》中说道,“有余意之谓韵。……余得之矣。盖尝闻之撞钟,大声已去,余音复来,悠扬宛转,声外之音,其是之谓矣。[1]1362-1363”然余意从何而来,他认为“必也备众善而自韬晦,行于简易闲谈之中,而有深远无穷之味,……测之而益深,究之而益来,其是之谓矣。[1]1362-1363”凡能做到简易平澹、不露锋铓的作品,无论何种风格,皆可有“韵”,这是范温对于“韵”的理解。可见,“韵”这一审美意识作为宋代美学的核心范畴,体现的是主体性原则,是审美主体对自我内在精神的发掘与剖析、对人格内涵的认知与树立,反映为审美意韵的生成,因此具有理性特征。在理性的思辨中,梅尧臣、欧阳修、苏轼、黄庭坚等宋代文人都推崇这种审美意识,梅尧臣在《读邵不疑学士诗卷》中说:“作诗无古今,唯造平淡难[2]59”,苏轼也在《书黄子思诗集后一首》中写道:“发纤秾于简古,寄至味于澹泊[3]38”,这些观点都在不约而同地强调“韵”。在文人士大夫心中,美不需要直白的表现,它是一种由内而外的审美观照,是沉淀之后的绽放;它看似简易实则深远、看似澹泊实则绚烂、看似质朴实则绮丽。这种严谨内敛的审美取向对当时的手工业起到了一定的引导与制约作用,从而造就了宋代“质而实绮、癯而实腴”的造物艺术风格。

以漆器为例,宋代漆器分为两种,一种为高档漆器,主要体现在雕漆、戗金、描金、螺细等复杂的工艺技法上;另一种被称为素髹漆器,即表面髹漆色彩质朴,毫无纹饰的漆器。观其全貌,前者代表了宋代髹漆工艺的最高水准,但若论时代风韵,后者体现的无疑更加明显。宋代素髹漆器多为实用器,其造型美颇讲究,或婉转多曲,或概括洗练。从江苏宝应出土的一系列宋代漆器中可以看出,包括盒、碗、盘、盂、钵、盆、罐、豆、梳子等器物均通体髹素漆,有圆、方、莲瓣、葵瓣、葵口、折肩、倭角等造型;漆色则以深沉见长,其中黑、褐两色为主,而朱色较少。与前朝奔放华丽的装饰风格不同,其端稳、深沉、厚笃、古朴的风格体现了宋人严谨平淡的审美趋向。

而宋代家具中所散发的严谨性要更为强烈。首先,家具的设计与环境尺度息息相关,要做到“巧而得体,精而合宜”则需要工匠进行精确缜密的判断。宋代黄伯思在《燕几图》中曾对几何式家具如何进行组合做过探索,他将简单的几何家具平面化,并在图纸上列出了各种较佳的组合形式及各单位家具的最佳尺寸,这种模块化的设计方法清晰地向世人展示了宋代简素家具的组合与排列方式。其次,从椅案等家具的形制来看,传统的箱型结构逐步被梁柱式的衔接关系所代替,平直的线条与合理的榫卯设计不仅减少了用料,也提高了家具的稳固性,同时丰富了形式的多变性。[4]182-184这种不用钉,不用胶,单纯使用榫卯衔接的做法使得结构更加合理,对工艺的要求也更为严格。最后是装饰,从《蕉荫击球图》(图1)与《妆靓仕女图》(图2)等宋画中可以看出宋代家具整体偏于精简,并无过多修饰,工匠充分运用木材的本色和纹理来达到和谐自然的艺术效果。如《蔡京太清待宴记》中所描绘的家具就以一种朴实无华的面貌出现,“几案台榻漆以黑,下宇纯朱,上栋纯绿,饰缘无文采。[5]128”其单一纯色的设计较之镂金铺翠要深沉与内敛许多。

图1 (宋)苏汉臣 蕉荫击球图故宫博物院藏

图2 (宋)苏汉臣 妆靓仕女图美国波士顿艺术博物馆藏

宋人以理性思维来重新审视美的内涵,并据此反对中唐以后绮靡浮夸的艺术风格。在安定富足的社会环境中能够做到富贵不能淫,需要冷静的内省和忧患的意识。其实唐人杜甫已对韩幹“惟画肉不画骨”[6]1150的画风有所不满,隐约地批评了这种浮于皮表而气骨凋丧的艺术风格。至宋时,唐人的审美倾向变成了宋代士大夫思考的对象,他们从丰腴华丽的艺术风尚中反思出了理想的道德范式,并借助文化的力量在社会上掀起一股批判风潮。宋人提倡以典雅清新的艺术格调来反对肆意挥霍的奢靡之风,获得了社会的普遍认可。如《宋史·刘贵妃传》中记载了刘氏欲用水晶脚踏降暑,却遭到了仁宗制止,而真宗也曾下诏禁止骄奢淫逸之风,说明当时的统治阶层亦对这种奢靡作风持反对态度。[7]81

二、功利的造物目的

两宋时期,工艺美术同时服务于贵族、士大夫和平民等不同阶层,除专供皇家御用的工艺品外,市民阶层的一般造物活动也十分发达,民间手工业兴盛。北宋《东京梦华录》中详细描述了汴梁城内民间日用品市场涵盖内容之广,诸如交通工具、日用杂货、吉事筵会、丧葬出殡、修整房屋等方面均有专门作坊,提供买卖或租赁的服务。南宋《梦粱录》也对临安城内各种手工作坊和市肆贸易进行了描述,其间出售漆器、瓷器、生帛、彩帛、服饰、七宝等工艺品的大小作坊和门面星罗棋布。

相比皇家用品,民间造物以适用为本,自然显得粗糙简易,功利性强。宋代理学十分赞同这种器物设计的功利性质,朱熹提出了器物设计的根本是适用,而不是外表的观点,“某尝谓,衣冠本以便身,古人亦未必一一有义。又是逐时增添,名物愈繁。若要可行,须是酌古之制,去其重复,使之简易,然后可。[8]2275”他提倡去繁化简、使之实用才是器物设计的初衷,只有符合实用的器物才是“理”和“道”的体现。理学家还用形与质的关系来说明器物设计的道理,“器者,有形之物也;道者,无形之理也。明道先生曰:‘道即器,器即道,两者未尝相离。’凡盖天下之物有形有象者皆器也,其理便在其中。……至于一物一器,莫不皆然。且如灯烛者,器也,其所以能照物,形而上之理也。且如床桌,器也,而其用,理也。[9]2697-2698”显然,在理学家眼中,像灯烛床桌这些日用器具,不管它们被设计成何种模样,最终体现出的都是它们的实用价值,这便是“理”之所在。从本质上说,宋代理学是重道轻器的,认为过度的设计只会造成器物的文质分离,从而损害了“理”的存在。它把任何的工艺技术都看作奇巧淫技而微不足道,这种轻视审美的观点在一定程度上抑制了宋代工艺美术的发展。

在理学的影响下,宋代形成了一种简易质朴的造物艺术风格,从某种意义上说不失为一种功利性的体现。从现存的宋瓷来看,其器皿造型多为盘、杯、碗、盒、罐、盆、注、枕等实用器。以罐与盆为例,罐的设计多采用广口、短颈、腹部丰满的造型,有直口罐、盖罐、瓜棱罐、鸡心罐等;而盆的设计多采用体型大、容量多、直口、宽板沿、浅腹、平底的造型。[10]299可见,使用方便、经久耐用、容量可观是设计这些器皿的重要准则。而在装饰方面则不费过多精力,仅在瓷釉上做文章,这样一来诸如青釉白釉、天蓝影青等釉色就显得格外出彩。再如漆器、金工、家具、服饰等门类也以质朴实用唯尚,少见技巧的堆砌或繁缛的装饰。以宋代十分流行的“背子”为例,背子原为婢妾之服,后因其设计实用而广受宋人喜爱,男女贵贱皆可穿着。背子腋下前后两裾之间不连体,不缝合,有的仅用勒帛系合,以示礼法,“长老言,背子率以紫勒帛系之,散腰则谓之不敬。[11]23”人们穿着背子可以提高行动的便利性,有利于出行和劳作,较之两裾不开叉的袍衫,背子的形制更加符合利身、便事的功利特点,是其能够流行的主要原因。[12]132-134

三、写实的装饰手法

自秦汉三国时期的云气灵兽,到魏晋六朝的莲花忍冬,再到隋唐五代的缠枝花鸟,中国造物艺术的装饰题材在沿着一条现实化的轨迹发展。广泛的现实题材导致了写实性装饰手法日趋成为主流。至宋时,器物的装饰纹样变得越发具象、细密、真实,从这一时期丝织、陶瓷等工艺门类中可以明显地看出其写实性装饰特征。比如对远近关系的把握,对事物形体的塑造,以及比例构图的拿捏等等,这些都与之前传统的、极富意匠地装饰效果截然不同。

宋代继承了五代西蜀与南唐官办画院的体制,并在其基础上有所发展。官办画院的服务对象是皇室,所缋作品自然要符合宫廷的审美需求。皇家苑囿容纳万有,珍禽名花不计其数,宫观道释也需要大量的壁画进行装点,这些因素推动了画院花鸟画和界画的发展。当时画院所崇尚的是“形似”与“格法”,邓椿在《画继》中描述了北宋画院对作品优劣的评判标准,“图画院,四方召试者源源而来。多有不合而去者,盖一时所尚,专以形似。苟有自得,不免放逸,则谓不合法度。[13]423”因此,无论何种题材,院体画均能精细入微,以衬托宫廷生活的精致绚丽。

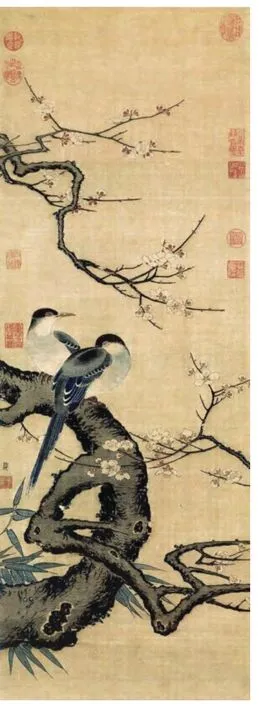

院体画的发展为宋代装饰设计提供了新思路。由于受到皇室喜爱,其写实风格迅速影响了当时的文思院、绫锦院、文绣院、裁造院等官方手工业机构。以刻丝与刺绣工艺为例,宋代刻丝工艺高超绝伦,庄绰在《鸡肋篇》中说道,“定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木上,随所欲作花草禽兽状,以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,承空视之,如雕镂之象,故名刻丝。[14]33”精湛的工艺为仿照工整精细的画院风格提供了技术支持,宋代刻丝作品对工笔画的模仿几能乱真,题材以花鸟为主,南宋时达到极盛。朱克柔的《莲塘乳鸭图》、吴熙的《蟠桃图》、沈子蕃的《梅鹊图》(图3)都是其中的精品,它们逼真细致、典雅严谨,十分精美。再看刺绣,宋代官方设有绣院,刺绣品除用于服饰外,也开始向专供欣赏使用的绣画转变,明代董其昌在《筠清轩秘录》中赞其“宋人之绣,针线细密,用绒止一二丝,用针如发细者为之,设色精妙,光彩夺目,山水分远近之趣,楼阁得深邃之体,人物具瞻眺之情,花鸟极绰约嚵唼之态,佳者较画更胜,望之三趣悉备,十指春风,盖止此乎。[15]249”其中所描述的远近空间、瞻眺传情、绰约之态,都是写实性装饰手法的真实体现。

图3 (宋)沈子蕃 梅鹊图故宫博物院藏

图4 (宋)定窑孩儿枕 故宫博物院藏

写实的装饰手法不仅体现在丝织品上,同时也侵染了宋代的造瓷工艺。一些宋瓷在造型和纹饰上均采用了写实处理,比如故宫博物院馆藏的北宋定窑孩儿枕(图4),其逼真程度让人惊叹,婴孩体态呈卧姿,人体比例关系精准,对服饰衣褶的处理也十分细致,其天真的神态十分可爱,是一件难得的佳品。

此外,定窑白瓷表面往往采用印、刻、划等技法来装饰,纹样一般为植物,值得注意的是,此时的植物纹样除了在构图样式上因受器物形体的限制而与实际稍显不符外,其它方面正逐渐摆脱魏晋隋唐时那种缠枝卷草般的意匠设计,转而变得细致精美,花瓣与枝叶的形状也显得更加饱满逼真。

宫廷装饰风格带动了民间造物艺术,取法京师的行为在当时屡见不鲜,那些精美绝伦的图案、细致逼真的画面正是民间工匠模仿的对象。宋代民间瓷器的烧造工艺亦十分成熟,其中磁州窑所产白瓷光洁白净,釉面好似宣纸,为装点纹样提供了可能。磁州窑白底黑花瓷器(图5)的图案种类繁多,内容十分广泛且造型逼真,无论是折枝花卉、婴孩玩耍、亦或是兽纹装饰,均显得惟妙惟肖,有的还配以文字,具有极强的装饰效果,其写实的手法与绘画艺术如出一辙。

图5 (宋)磁州窑婴戏纹枕故宫博物院藏

四、世俗的创作题材

儒道释三教合流,尤其是禅悦之风的侵染,给宋人提供了一种弹性心理机制,这种机制使他们的处世法则更加理性、通彻、淡泊,入则为仕,出则同尘的心态十分洒脱。苏轼曾说,“未成小隐聊中隐,可得长闲胜暂闲。[16]65”范仲淹也说,“不以物喜,不以己悲[17]12”。其中既能看出宋代士人对现实世界的无奈与回避,也能看出其对于进退之间的处理较之前人更为从容潇洒。超然达观的人生态度决定了宋人的审美心态同样不拘一格,就如禅学认为悟禅的场所不应加以拘泥一样,人们对于审美客体的美丑雅俗并不看重,雅俗之辨不在乎客观事物的形貌特征,而在于审美主体的内在心境。如果个人具备高雅博远的审美情趣,又何必在意审美客体的孰俗孰雅。苏轼说的“凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。[18]385”黄庭坚说的“若以法眼观,无俗不真;若以世眼观,无真不俗。[19]42”均是对这种审美心态的透彻表达。于是,宋人更擅长在日常琐事中注入个人情感,在闲情逸趣中产生审美体验。这种体验不是“长河落日、大漠孤烟”般的壮阔意象,而是细腻的、生活化的,是对蕴藏在日常事物中“理趣”、“情韵”的细嚼体味,即朱熹所说的“玩物适情”。可见,宋代文人乐于去享受和体验生活,以一种悠闲平淡的心态看待身边事物,这种心态使得高雅艺术与世俗生活之间的边界日益模糊,艺术开始走向生活,生活也变得更加艺术。

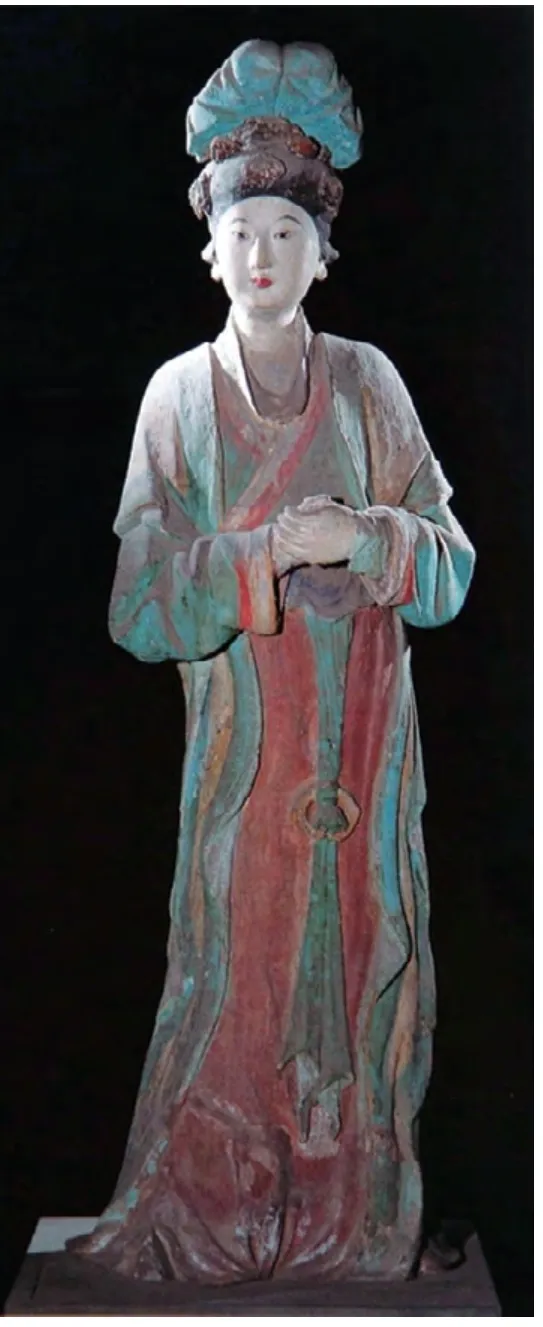

文人审美心态的世俗化与市井文化的繁荣给宋代的造物艺术注入了浓郁的生活气息,从当时的绘画、雕塑、陶瓷、造园、室内陈设等艺术门类中可见一斑。以宗教造像为例,宋人造像已不见唐时主宰一切的气势,更缺少魏晋雕像那种严肃诡秘的神态,转而变得清秀理智,缺少了神性却多了几分人间气息。重庆大足北山的地狱变相、牧牛道场等雕像均显示出了极强的世俗特征,其中养鸡女与牧牛人的形象几乎就是现实生活中的普通农妇和牧童,毫无神秘可言;而晋祠的侍女泥塑则直接照搬现实生活中的侍女形象,身材娇小、面容柔嫩、癯弱动人(图6)。宗教雕塑的世俗化体现了宗教艺术至两宋时已日渐式微,而作为与日常生活息息相关的赏玩型雕塑则呈现出了蓬勃生机。民间雕塑以表现市井生活的喜怒哀乐为主,其中玉雕、泥塑、陶俑等品类繁多、题材广泛,从人物生肖到戏文故事,从农耕桑植到山水风景都有涉及。如江苏镇江出土的陶塑娃娃、陕西旬邑出土的红陶坐孩均是憨态可掬、活泼可爱,这些世俗性题材展现了人们对于美好生活的期盼。

图6 (宋)晋祠侍女像 山西太原

再看瓷器,两宋时期饮茶文化繁荣,由此而兴起的点茶、分茶、斗茶等活动直接带动了饮茶器的兴盛。宋人斗茶喜用黑盏,蔡襄在《茶录》中记载了这一缘由,

图7 (宋)建窑兔毫盏广西壮族自治区博物馆藏

“茶色白,宜黑盏,建安所造者绀黑,纹如兔毫,其坯微厚,最为要用。出他处者,火薄或色紫,皆不及也。其青白盏,斗试家之不用。[20]150-154”由于茶色贵白,自然以黑盏最能衬托茶汤的色泽,所谓斗茶先斗色,这第一斗便是汤色;其二是斗汤花,即茶汤表面泛起的汽包如能咬紧盏沿便可延迟水痕显露的时间,即“咬盏”,视为优品。而汽包若没能咬盏,则会在汤面漂浮游动,盏底的兔毫纹便会出现被拉动的视觉效果,十分奇妙,这也是兔毫盏(图7)受到欢迎的主要原因。可见造物艺术的世俗倾向在斗茶这种竞技性民俗中被体现得淋漓尽致,建窑的油滴、兔毫、鹧鸪等品种不仅代表了宋代黑釉茶盏的最高制作水平,还体现了宋人蕴蓄深厚、雅俗同一的审美趣味,作为增添生活情趣的载体,可谓艺术生活化的最佳诠释。

五、结语

纵观两宋造物,其简素风格的形成并非朝夕之间,前后经历了由繁入简的变化,从髹漆与造瓷工艺中可以把握其演进过程。宋代漆器整体经历了婉转多变、繁简对比、概括洗练三个风格阶段;而宋瓷的变化也大抵相当,从秀丽和谐,到高逸清雅,再到欲穷简省,最终登上了缄默静穆的美学高峰。导致这种变化最直接的因素便是理学的产生。作为宋代主流哲学思想,理学从观念上对日用器具的装饰性进行了约束,加之北宋中后期文人士大夫所倡导的审美意趣,两股思想对宋代造物艺术产生了深远影响。此外,绘画艺术的侵染最终使得一部分器物从实用中脱离出来,转作欣赏之用,例如刺绣、刻丝、磁州窑的部分瓷器等。至此,造物艺术向着两个方向发展,一为观赏之物,其风格绮丽,工艺繁琐,可看作传统风格的延续,金银玉作、丝质印染、高档漆器、仿古器等工艺均是这种风格的代表;二为实用之器,其风格清雅,工艺精练,是两宋风貌的重要体现,素髹漆器、瓷器、家具等器物都是典型。两种风格始终贯穿于宋代造物,它们并肩而行,相互浸染,后者逐渐占据主导地位,而前者虽然没能成为主流,却对后世的造物艺术产生了重要影响。

[1]钱钟书.管锥编:第四册[M].北京:中华书局,1979:1362-1363.

[2]舒大刚.宋集珍本丛刊:第四册[M].北京:线装书局,2004:59.

[3]舒大刚.宋集珍本丛刊:第二十二册[M].北京:线装书局,2004:38.

[4]邵晓峰.宋代家具:明式家具之源[J].艺术百家,2007(5):182-184.

[5]李立新.中国设计艺术史论[M].北京:人民出版社,2011:128.

[6]杜甫.杜诗详注[M].仇兆鳌,注.北京:中华书局,1979:1150.

[7]朱瑞熙.辽宋西夏金社会生活史[M].北京:中国社会科学出版社,1998:81.

[8]黎靖德.朱子语类:第六册[M].北京:中华书局,1986:2275.

[9]黄宗羲.宋元学案:第四册[M].全祖望,修.北京:中华书局,1982:2697-2698.

[10]中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982:299.

[11]陆游.老学庵笔记[M].北京:中华书局,1979:23.

[12]彭建斌.宋代服饰形态嬗变的文化生成考[J].江西社会科学,2008(11):132-134.

[13]郭若虚,邓椿.图画见闻志·画继[M].米田水,译注.长沙:湖南美术出版社,2010:423.

[14]庄绰.鸡肋篇[M].北京:中华书局,1983:33.

[15]田自秉.中国工艺美术史[M].北京:知识出版社,1985:249.

[16]钱钟书.宋诗选注[M].北京:人民文学出版社,1958:65.

[17]舒大刚.宋集珍本丛刊:第三册[M].北京:线装书局,2004:12.

[18]苏轼.苏东坡全集[M].北京:中国书店出版社,1986:385.

[19]黄庭坚.山谷题跋校注[M].屠友祥,校注.上海:上海远东出版社,2011:42.

[20]王河.论宋代茶文化中的雅俗风尚[J].社会科学战线,2009(3):150-154.