企业社会成本问题:理论释义与现实考量

朱方明,涂 刚,贺立龙

(四川大学经济学院,四川成都 610064)

市场化与工业化的持续推进,带来巨大财富的同时,衍生出沉重的社会成本。资源枯竭、生态破坏、不良垄断、恶性竞争、劳资关系紧张、消费者权益受损等一系列问题,严重影响着我国经济社会的可持续发展。尽管人们已从生态文明、社会责任、商业伦理等概念出发分析与解决这类问题,但因缺乏一个基于微观行为的经济学分析框架,对企业外部不良影响的解释与解决,受到很大限制。从福利导向与制度视角的融合出发,我们提出并阐释“企业社会成本问题”这一命题,以之为理论根基,考量中国企业社会成本问题,探索相应的管控机制。

一、企业社会成本问题:界定与分类

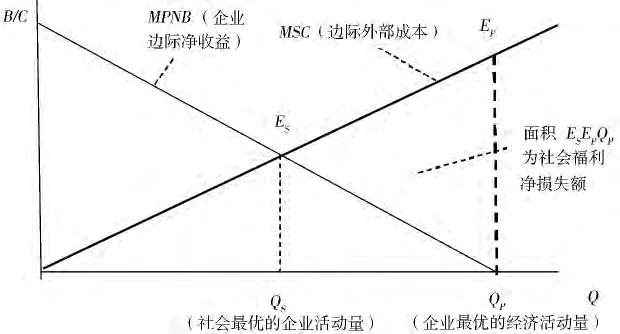

社会成本问题的现代研究范式,一般认为是由庇古及科斯开创的。①贺立龙、陈中伟:《论社会成本问题现代分析范式的形成——科斯与庇古之争,是思想颠覆还是理论共建》,《求索》2013年第1期。这一命题与负外部性、外部成本、社会成本等概念密切相关。负外部性,一般是指工商业者的经济活动,给它方带来的利润或效用侵蚀效应——施害方未承担足额的成本。负外部性的货币测度即外部成本。社会成本,从庇古的社会净产品概念出发,可解读为社会净产品与私人净产品的差额 (外部成本);②A.C.Pigou,The Economics of Welfare,London:Macmillan,1932,p.192.基于科斯的观点,则是生产要素使用的机会成本 (私人成本与外部成本的加总)。③Ronald H.Coase,“The Problem of Social Cost,”Journal of Law and Economics,Vol.3,October 1960,pp.1-44.我们认为,社会成本是指经济活动产生的边际外部成本及引发的社会福利净损失,即个体的负外部性或违法违规行为,扭曲社会资源配置所导致的社会总剩余的减少。如图1所示。

图1 边际外部成本的存在意味着社会福利净损失

作为企业与社会的利益冲突命题的统称,企业社会成本问题,不特指企业社会成本、外部成本等概念,而是企业对稀缺资源的配置与使用,偏离社会最优,造成社会福利净损失。企业逐利,孕育了“为私损公”的倾向,加之制度不完善,企业个体成本与社会成本的差异,总或多或少存在。当这种“公私差异”发展到一定程度,造成严重的社会福利损失,就形成了所谓的“社会成本问题”。

相比一般厂商,现代企业作为资本利益主导的特殊厂商群体,其社会成本问题,反映了大股东控制的企业,与中小股东、劳动者、消费者、供应商等直接利益相关者,以及社会公众等非直接利益相关者的经济冲突。有三个考察维度:

其一,企业经济活动的自身成本与社会成本的差异。

企业因过度逐利而违法违规或制造负外部性,引发社会危害或外部成本,反映为企业与社会所承受成本的差异。如环境污染、噪声损害等社会福利损失,以及拖欠工资、假冒伪劣等成本转嫁情形。庇古观察到边际社会净产品和私人净产品的差异,科斯发现在正交易成本的现实世界,企业成本未必与社会成本相等,都认识到“看不见的手”失灵的可能。企业成本与社会成本的差异,是社会成本问题的显著标志。但是,要完全消除成本差异是不现实的,控制差异才是有效选择。有时,与其花费高昂的交易成本重建价格机制,以实现企业与社会的成本一致,还不如借助政府规制而管控成本差异,因为后者的社会福利效果可能更佳。

第二,企业配置资源的自身最优化与社会最优化的割裂。

作为市场经济的微观主体,企业为逐利而优化投资经营,客观上实现了经济资源在产业间以及组织内的社会最优配置。企业最优化与社会最优化愈契合,社会效率愈高。在零交易费用的完全竞争世界,企业最优化与社会最优化完美耦合。但在现实世界中,由于市场的不完全竞争、制度运行成本的存在、技术与偏好的改变、制度文化的缺陷以及企业非理性,“看不见的手”会失灵。现实中的企业最优化与社会最优化契合,只能作为一种长期趋势或社会诉求而存在。

第三,企业经济活动实现的总福利量低于理想水平。

假定制度运行成本为零,在资源配置与使用上,企业最优即社会最优,社会福利水平将处于最高状态。①这一世界,类似于科斯假定的零交易成本的世界,但我们将其扩展为零制度运行成本的世界。我们将这一社会福利状态,设定为企业经济活动所实现福利量的最优基准。在现实世界中,企业与社会的收益函数不一致,现实的社会福利量将偏离最优基准,企业社会成本问题产生。管控企业社会成本问题,这种“偏离”将减少。比较各种制度安排的社会福利效果,找出现实最佳的问题处理方式,而不苛求理想福利水平的达成,是解决问题的关键。①科斯认为,有可能想象出一个更好的世界,但问题的关键是,设计可行的安排以纠正制度缺陷,但不引起更严重的损害;分析的出发点要放在实际情形上,审视政策变化效果,判定新情形是否比原来好或坏。

综上所述,企业社会成本问题的本质,是在稀缺资源配置与使用上,企业逐利脱离社会最优化轨道,引发社会福利损失。对这一命题本质的重新认知,将有助于寻找问题的有效管控之道,选择最佳的资源配置方式。

企业社会成本问题,从企业行为是否合法合规的意义上,可以分为两大类:

第一,负外部性问题。庇古对边际净产品公私差异的论述,蕴含了对负外部性的阐释,他提到,在某些场合,单位资源的产品包含着这样的部分,其一产生即被给予其他人而非资源投入者。②Pigou,The Economics of Welfare,p.183.科斯在《社会成本问题》中开宗明义指出,本文涉及的是对它方造成外部有害效应的工商企业行为。③Coase,“The Problem of Social Cost,”pp.1-44.负外部性行为,未必违反普通法 (common law),但扭曲了资源配置,降低了社会福利水平。受限于技术核算困难或共有产权性质,总有些生产要素 (如劳动时间)、自然资源 (如环境容量),难以被法律框定,处于法律的“沉默空间”,企业对这类资源或要素的配置与使用,与社会净收益不一致,外部成本溢出,资源将被过度使用。④阿尔奇安和德姆塞茨指出,在共有产权的框架下,任何人使用资源的成本不能得到精确衡量,遵循“先来先用”的人们,倾向于不计后果地行使这些资源。Armen A.Alchian and Harold Demsetz,“The Property Right Paradigm,”The Journal of Economic History,Vol.33,No.1,1973,pp.16-27.

第二,权益侵害问题。当经济权利 (资源或要素)的法律界定不清时,企业抢先使用这类模糊权利,形成负外部性问题;但是,即使权利界定清晰,由于法律对产权的保护不力,加之非理性等因素,有些企业也可能铤而走险,侵犯利益相关者的合法权益,如商业欺诈、违法用工、违规排污,形成有主观恶意的权益侵害问题。在这些场合下,企业攫取了高额的违法违规盈余,但却给利益相关者及社会公众带来了更大的福利损害,形成更严重的“成本外移”。权益侵害行为,可引发“不良示范”效应,削弱法制威慑力,扰乱经济秩序,社会危害更大。

企业制造负外部性或侵害它方权益,都是自身成本向社会的转嫁,形成社会成本问题。但二者的区别在于,企业制造负外部性,是在法律空白的场合,且外部效应有交互性,处理这一问题,不一定是消除负外部性,而是有效管控——将其控制在企业边际净收益与边际外部成本的平衡之处;企业的权益侵害行为,则具有违法违规性质,引发的社会损失一定高于自身所得,因而应该力求规避。

企业社会成本问题,按照外部影响或权益侵害的承受主体,可分为三大类:

其一,直接利益相关者受损型社会成本问题。

企业大股东 (控制人)与中小投资者、员工、供应商、消费者等组成了一个利益相关者网络。在市场环境或公司治理不善时,企业给这些利益相关者造成外部性损害,甚至是权益侵害,形成利益相关型社会成本问题。比如,资方不能足额支付工资,不愿在职业病防治、员工生活区改善上进行必要支出,借助劳动合同的漏洞或“固定性”,将用工成本隐蔽化,给社会带来沉重的成本负担及不稳定因素。企业借助信息不对称、契约短期性或不完备性,提供假冒伪劣、有毒商品,损害消费者利益。大股东的“隧道行为”,侵害中小投资者权益,扰乱证券市场秩序,造成金融资源错配;企业对供应商失信、欺诈,降低供应链效率,等。

其二,第三方受损型社会成本问题。

企业也往往给无直接交易或合作关系的第三方经济主体,带来外部有害效应,比如给其他厂商带来利润损失,引起消费者效用损失。我们称之为第三方受损型社会成本问题。比如,企业不良垄断行为妨碍行业公平竞争,造成社会总剩余减少;企业影响毗邻厂商经营,如上游化工厂排污引发下游渔业损失;企业带给周边居民生活妨害;如机场运营扰乱了当地居民的安宁生活;化工厂污染形成癌症村;大型水利工程建设使当地百姓被迫移民;矿产开发破坏耕地,损害农民生计等。应当指出的是,损害第三方的外部有害效应具有偶发性,且受损的消费者或居民群体,大多处于社会弱势地位,这类社会成本问题在现实中常被忽视。

其三,社会或生态受损型社会成本问题

企业制造外部有害效应,若受影响的是全社会或整个生态系统,而非特定的经济主体,我们称之为社会或生态受损型社会成本问题。比如,工业企业排污引发雾霾天气,大规模资源开发引起生态破坏、物种灭绝,盗版、窃取知识产权,虚假广告宣传等商业违规行为,扰乱市场秩序,抑制社会创新活力。这类问题引发的外部成本不是由特定主体承担,而由社会公众 (甚至几代人)共同承担;其不良影响表现出“时间上的累积性”、“进程中的侵润性”、“分担边界的模糊性”等特征,不仅难以找到合格的利益追诉主体 (如公益诉讼者),也难以对损失进行精确测度,如公地悲剧与产权主体不明相关,生态保护面临环境估价难题。①萨谬尔森、诺德豪斯在《经济学》中写道,对于那些环境问题直接危害当事人的情形,计价是很容易的。但是斑点猫头鹰的价值是多少呢?……计量非市场部分的价值确实是一个难题。萨谬尔森、诺德豪斯:《经济学》(第18版双语版),北京:人民邮电出版社,2007年。这类社会成本问题,受限于市场失灵和政府失灵等因素,在现实中更难以应对。

二、企业社会成本问题:衍生机理与管控机制

基于历史与逻辑的考察表明,企业社会成本问题在现代市场经济中可能长期存在。②贺立龙、朱方明:《个体与社会利益冲突视角下的社会成本理论源流——兼论经济学“非市场”逻辑的缘起》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2013年第4期。探究这一问题产生的制度根源及其影响因素,有助于管控其不良影响。我们认为,作为企业与社会利益冲突的集中体现,企业社会成本问题,内生于企业的逐利本性,受制于外部制度文化环境,以及社会经济与技术发展水平。

企业经济性质内生的利益冲突倾向。企业作为追求利润 (合作盈余)最大化的营利性经济组织,既有“为社会创造价值而实现自我价值”的冲动,又有“将自身成本外部化”的机会主义倾向。同时,企业的有限理性所导致的投资经营决策失误的风险,以及企业家情绪化因素的影响,又增加了其与社会利益冲突的可能。企业的产权性质,制约着这种利益冲突的内容与边界,如雇佣劳动关系产生劳工侵害的可能,委托代理关系孕育着逆向选择与道德风险的可能。

现实的制度缺陷催生冲突的发生。由于存在正的制度运行成本,任何现实的制度安排都与理想的制度安排 (如科斯设想的零交易成本世界)存在偏差,引发现实福利状态与理想状态的偏离,企业与社会的冲突几乎不可能避免。但这种冲突又有“相对性”:制度安排不同,企业与社会冲突的范围与程度有所不同,影响最终社会福利水平的高低;不同社会安排下的利益冲突及其福利效果是可以比较的。产权界定不清晰、社会安排不合理、激励与惩戒失衡、企业制度不完善等因素都可能加剧社会冲突。如果冲突无法消除,选择更优 (或许并非最完美)的社会制度安排,以控制和削弱冲突,也可以推动社会福利达到更高的水平。

社会技术水平与经济发展程度,也制约着这种冲突。某些特殊资源 (如环境),受限于技术水平,产权难以界定,引发“公地悲剧”之类的利益冲突。社会需求和技术变化,企业拥有资源状况与技术水平,也影响着企业与社会冲突的动态增减或程度大小。阿尔奇安和德姆塞茨指出,技术或需求变化使共有资源价值增加,很可能带来有利或有害的影响。比如,新大陆皮毛贸易出现后,若仍维持原有的自由捕猎的社会安排,印第安人将会因为狩猎成本过低而将猎物捕尽。③Alchian and Demsetz,“The Property Right Paradigm,”pp.16-27.

企业与社会的冲突,在不同经济因素的催化下,形成不同的社会成本问题。

其一,交易意愿缺乏或交易成本过高造成市场失灵和外部成本溢出。在正交易成本的现实世界,适量交易成本可能不影响市场交易达成,资源使用的社会成本借助价格机制被企业“内部化”。①有学者认为外部性是市场内生的,并由市场最优化了。如杨小凯、张永生指出:“张五常认为,外部效果是没有意义的概念,问题的实质在交易费用。所谓外部效果,实质是界定产权的外生交易费用同不界定产权引起的内生交易费用之间的两难冲突。”杨小凯、张永生:《新兴古典经济学和超边际分析》,北京:社会科学文献出版社,2003年。比如,在一定条件下,借助劳资谈判,工人获得足额工资支付;通过讨价还价,排污权获得有效配置,“看不见的手”推动企业成本与社会成本的自动一致,潜在的企业社会成本问题不会发生。但是,在某些场合,如工厂烟尘给临近社区居民带来健康危害,因受损者人数过多、损失测度困难,要么找不到合格的谈判代表,要么谈判成本过高,烟尘排放的损害成本 (以及建立在排污基础上的工厂净收益增加)难以通过市场交易“内部化”即进入双方的收益函数。此时,工厂烟尘排放量的选择,以及居民迁址选择及预防支出,都会脱离社会最优水平。

其二,技术困境或制度缺陷,滋生企业外部有害效应,诱使企业违法违规。有些特定经济资源或生产要素,难以准确测度其成本,或产权界定与保护不力,引起企业掠夺性占用,甚至违规侵占。比如,自然环境难以被分割与测度,加之其共有产权性质,不能像土地、货币等要素一样进行产权界定与交易。又如,当与市场经济匹配的法律法规不健全,或者商业信用环境不佳时,企业的机会主义倾向被诱发,受到“违法违规盈余”的驱使,铤而走险的商业行为会增加。

其三,不当制度选择或政策操作,引起继发性的社会成本问题。企业社会成本问题的存在,扭曲了资源配置,降低了社会福利水平,理应得到合理应对。但是这不意味着所有的应对之策都有效。有时,致力于消除企业与社会成本差异的主观臆断和错误手段,因为要付出更高的制度运行成本,可能造成更大福利损失,甚至引起新的社会成本问题。如同人体疾病加重有时是庸医所误,诸如不良垄断、产能过剩等现实问题,可能是政府不当干预的结果。正如科斯所言,经济学家呼唤政府干预解决的社会成本问题,实际上常常是政府行为的结果。②Coase,“The Problem of Social Cost,”pp.1-44.

其四,非理性所致企业决策失误及执行偏差,引发内生型社会成本问题。在现实世界中,企业是由有限理性的控股股东或企业家所控制,因此企业也有非完全理性的属性,加之信息不对称因素,企业经营决策的制定或执行会出现“失控”或“扭曲”的可能。企业制造外部有害效应或侵害它方权益,有时就与这种决策失误及执行偏差有关。产权界定模糊或保护不力,滋生企业不良行为,是一种外生型社会成本问题;企业自身缺陷,如决策情绪化、治理结构不良等因素导致的企业冲动性违规或过失性权益侵害,则形成一种内生型社会成本问题。

企业社会成本问题,表现出内生性、常态化、异质性特征。我们认为,应对这一问题,不等于能够完全消除问题本身,或者不计成本“将外部成本内部化”,而是比较不同制度安排下的综合福利效果,寻求适宜的社会安排。通过对问题的有效管控,找到企业与社会最优化的最佳契合点,取得现实社会福利最大化。

庇古和科斯都在务实主义的思路下,探讨了社会成本问题的解决之道,前者提出了以庇古税为代表的政府干预思路,后者比较市场、企业与政府处理外部有害效应的效果,提出制度选择的建议。③Nahid Aslanbeigui and Steven G.Medema,“Beyond the Dark Clouds:Pigou and Coase on Social Cost,”History of Political Economy,Vol.30,No.4,1998,pp.601-625.负外部性问题 (尤其是环境污染)的解决方式,一般可归结为政府控制与私人途径两类,前者如规制、税费、可交易许可;后者如责任法及法院判决、产权界定与交易、企业决策,以及契约机制。④当前文献大多总结庇古和科斯的思路,将市场机制与政府监管两类方式综合起来,提出一系列政策工具。

从社会福利取向出发,我们认为,管控企业社会成本问题,不是在政府与市场之间作简单取舍,而应具体问题具体分析,并考虑公平性,比较与选择最适宜的制度安排和管控机制,以求实现企业与利益相关者的利益均衡与福利共享。为此,应从理论上厘清各类社会成本问题管控方式的限制条件、作用机理、净收益绩效,以及社会福利效果。从社会净收益这一概念出发,我们按照外部成本内部化的程度,对各类管控方式进行比较分析,找出可供选择的问题管控机制。

第一,“无为而治”。

这是企业制造外部有害效应时,当事者、政府、公众未意识到负外部性发生,或意识到这种效应,但未采取任何处理方式时的状态。①科斯提出一种“无为而治”(do nothing about the problem at all)的方式,即政府对有害效应的规制成本高过收益,则选择“不规制”。我们这里将“无为而治”解释为:对问题不采取任何解决方式。企业抢先使用一些产权模糊的要素 (权利)所产生的外部成本,不仅难以进入企业及受损方的成本收益决策过程,也不会进入政府规制视野。企业私人成本与社会成本出现差异,企业决策点 (如图2中的Q甲),偏离社会最优点 (QE),且受害方未预见或漠视危害而忽略防治。在无为而治时,社会净收益总额减少。但是,无为而治节省了交易成本与规制成本,若企业外部有害效应较小,也不失为一种次优的应对之策。

图2 从“无为而治”到“成本内部化”,企业决策点的变化

第二,“完全内部化”:科斯谈判与双向税 (费)。

作为社会净收益最大化的理想途径,外部成本“完全内部化”,是指企业使用产权模糊的要素(或权利),能考虑穷尽全部要素成本,此时企业成本等同社会成本,企业最优化与社会最优化完全耦合,同时,与企业有“交互性”影响的另一方 (如因企业排污而受损的居民),也能做好最优的损害防治。外部性的制造方与承受方,均能将外部成本内部化,双方个体成本与社会成本一致,其最优决策点即为社会最优决策点 (如图2的QE),要素 (权利)配置最优,社会福利水平恢复到理想水平。但是,由于完全内部化将产生或多或少的制度运行成本,因此,社会福利总量要扣除掉制度运行成本,才能得到社会净福利量。

外部成本完全内部化,有两种途径,一是法定权利的重新安排(rearrangement of legal rights),如科斯谈判、企业决策,以及合同机制;二是双向税 (费)制度 (a system of bilateral taxation)②科斯偶尔提到了双向收税制度 (a double tax system)对实现总产值最大化的必要性;黄有光则更为详细地分析了庇古双向税制度促进社会最优化实现的作用过程。Yew-Kwang Ng,“Eternal Coase and External Costs:A Case for Bilateral Taxation and Amenity Rights,”European Journal of Political Economy,Vol.23,No.3,2007,pp.641-659.。两种内部化的方式殊途同归,作用机理如下。

前者以科斯谈判为例。制造负外部性的企业与负外部性承受方,围绕相关的要素或权利 (如排污权)讨价还价而达成产权交易协议 (价格机制使双方都能将外部成本内部化),客观上实现社会资源配置最优 (如图2的QE)。科斯谈判的作用前提是,权利归属获得明确法律界定、谈判者是足够理性的市场主体、交易费用足够小以不影响产权交易、当事人有产权交易意愿。通过产权交易,外部成本借助交易价格,进入双方的利润或效益函数。自利动机驱动双方决策最优,实现社会资源配置与使用的最优。值得强调的是,产权界定是科斯谈判的前提——至于产权界定给企业甲还是企业乙,都不影响这种效果,因为甲乙两方都能将外部成本“完全内部化”。但考察双方的净收益分享状况,界定给企业甲还是企业乙,将会产生不同的分配效应 (distributional effects),社会福利总体效果不同。

后者以征收双向税为例。除了向制造负外部性的企业,征收“相当于外部成本” (如图2中MEC甲以下、横轴以上的面积)的税费,也向负外部性承受者,征收“相当于企业收益损失”(如图2中△O甲EQ甲面积)的税费,双方均能实现外部成本的“完全内部化”——尤其是受害方将会权衡是否“弃产或迁址”,以保证特殊场合下企业甲决策点从QE延伸至Q甲(由于受害方弃产或迁址,此时企业甲决策点在Q甲反而是最优的),实现社会福利最优。双向税的作用前提是,政府有征收税费的权利、足够理性 (较精确地按外部成本确定征税额)、征税成本足够小 (保证经济性)。相比科斯谈判,双向税有不同的收益分配效应,政府将获得更多收益份额,可通过二次分配,影响到社会福利效果。

第三,“部分内部化”:法院判决与单向税。

外部成本“完全内部化”,可能因假设前提过于严格而难以应用。①科斯承认,零交易成本只是一个理想假设。Dixit and Olson的研究表明,即使有一点交易成本,谈判效果也不可靠。A.Dixit and M.Olson,“Does Voluntary Participation Undermine the Coase Theorem,”Journal of Public Economics,Vol.76,No.3,2000,pp.309-335.放松相关假设,探讨次优(second-best)方式,即通过外部成本的“部分内部化”,达到较好的社会福利效果。有两种制度安排:其一,法院判决;其二,对施害方征收单向的庇古税 (place a tax on the externality-producer)。②庇古提出修正税制度,即对有害效应的制造方,征收等同于损害的税额,以使施害方将外部成本内部化,其如科斯批判性总结的,对工厂主征收“数量等同烟尘危害”的税收。庇古传统中列举到的其他解决办法,③科斯总结了庇古的三种解决方式,以工厂排放烟尘为例,分别是“工厂主对烟尘危害负责”,“对工厂征收相当于烟尘损害价值的税”以及“工厂迁址”。三种共性在于单向性,只对施害方采取措施,令其外部成本“内部化”。如要求施害企业对受害方负责或赔偿,可归为第二种制度安排。法院判决,相比科斯谈判,有较宽松的假设前提,即立法部门或法院法律立场公正,足够理性且能进行判决结果的福利效果比较,判决结果执行有力,诉讼与判决费用足够小 (保证经济性)。庇古单向税发挥作用的假设前提,与双向税类似。

在理论上,法院判决应着眼于权利使用的社会最优化,即要素 (或权利)的合理的法律分配,使企业甲的经济活动达到QE的社会最优水平,且双方都能最优化“负外部性”的防治。但现实中,由于法院判决遭遇信息难题,立法机关或法院难以做社会最优考虑,更多是在各种次优方案中选择,如禁令 (企业决策点在O甲)、损害赔偿金 (QE)、或免除赔偿责任 (Q甲),三者分配效应不同,若是禁令,作为受害方的企业乙收益比例最高;若是免赔偿,企业甲收益比例最高;若是损害赔偿,企业乙收益比例较高。相比法院判决,单向庇古税显得比较僵化,在要素及权利的配置引导上,表现出较强的不确定性,且受害者因未获赔偿,分配比例减少了。但是,庇古单向税由于操作简单,现实应用比较广泛。

第四,“政府管制”。

在一些负外部性如企业污染,受害方人数过多时,上述内部化方式受限于前提假设的苛刻性,难以生效;或者当外部性损害有“累积恶变”特征 (如排污总量累积到一定程度,造成环境突然恶化),需要总量控制时,政府直接管制将成为一种更可行的问题管控方式,且能将外部成本控制在一定的可修复范围之内。政府管制的前提假设为,政府失灵可控,行政费用足够小,政令执行有力。④科斯提到政府直接控制的功能时强调,政府掌握着警察以及其他法律实施部门,以确保管制执行。区域限制 (zoning regulations),标准规制(restrictive regulations or standards)都是常见的政府规制工具。在现实应用中,以企业排污规制为例,政府制定污染物排放标准,将附带污染效应的企业生产的决策点,限定在社会最优点 (图2中的QE点),若企业违反这一标准,政府将进行超标 (违规)惩罚,保证企业遵守标准。当然,由于政府的经济分析能力有限,所制定的规制标准,可能偏离社会最优,且这种标准有时显得“僵化”、容易“一刀切”,对治污企业缺乏激励作用。此外,政府官员可能通过放松规制或减少罚款而获取个人利益,

第五,“道德、私人协商、公众力量、NGO”的作用。

由于企业社会成本问题的普遍可能性,加上借助“公力救济”(立法机关、法院或政府)面临过高成本,现实问题的解决,有时被诉诸于非政府力量,诸如道德约束、私人手段、公众力量以及非政府组织 (NGO)等,都起到一定的作用。

伦理道德作为一种非正式制度安排,在社会成本问题管控中,较普遍地发挥着约束效能。相比正式制度,伦理道德规范意味着较低的决策与交易成本,“使人们在每天进行交换时不用随时随地精心思虑交易条款”。①道格拉斯·C.诺思:《制度、意识形态和经济绩效》,黄祖辉,蒋文华译,上海:上海三联书店,上海人民出版社,2000年。阿罗强调,伦理道德规则“是补偿市场失灵的社会应策……这些习俗与规范可以被解释为提供经由价格机制所不能提供的某些商品而增进经济体制效率的合约”。②韦森:《社会秩序的经济分析导论》,上海:上海三联出版社,2001年,第182、183页。

双方的自愿协商 (如自行解决与和解,调节与仲裁),可以使双方探寻社会净收益最大、分配合理的权利配置方案,并达成一致 (企业甲的经济活动水平尽可能接近QE)。相比公力救济,私人协商尽管会产生一系列交易成本,但节省了更大的行政成本,可获得较好的社会净收益效果。但是,应该防止“私人协商”恶化为“诱导或胁迫”,后者意味着强势一方从弱势一方处几乎掠夺了全部的“权利”,社会净收益分配严重倾向于强势方,带来很坏的社会福利效果 (如Q甲)。

公众力量及NGO运动,作为具有社会利益或公众福利倾向的公众维权方式,是通过对负外部性制造者 (如社会公害制造企业)的直接抗议、舆论施压以及“市场排除”(减少与之市场合作的机会),或者通过向立法或政府部门施压,来减少负外部性活动的社会损害。如NGO组织的环保活动会制约企业的排污行为。但此类方式的极端运用,可能会过度减少企业甲的经济活动水平 (退到O甲),或产生一定的交易成本,抗议活动过度还可能带来扰乱社会秩序的风险。

第六,权益侵害问题的解决:“激励与惩戒均衡型”制度设计

长期以来,受限于法治化进程较缓慢,激励过度与惩戒不力并存的制度困境,削弱了权利界定与维护的法制效力,形成高额违规盈余,诱致了企业的机会主义倾向和违法违规行为,破坏了社会经济秩序。健全惩戒制度、保障产权是提升制度效能,预防与解决企业的权益侵害问题的必然选择。③朱方明、贺立龙:《惩戒制度与经济秩序》,《社会科学研究》2007年第3期。第一,基于长短期的综合性社会损失核算,确立惩戒数额,形成利于实现“损害内部化”和“法制威慑力”的惩戒效果。第二,合理运用致力于“损害内部化”与“法制威慑力”的多种惩戒方式,比如赔偿、罚款、没收财产等经济惩戒,管制、拘役、徒刑等法律惩戒,以及道德约束、声誉机制、市场禁入、权利限制等其它惩戒方式。

综合而言,在制度运行成本为正的现实世界中,各种制度安排只有在限制条件满足的前提下才能被用于社会成本问题的应对。若几种制度安排均可使用,则应找到福利效果更佳的那个——这需要进行制度运行成本与福利绩效的权衡。

三、企业社会成本问题:现实考量与应对之策

当前,我国正处于全面市场化转型发展的进程中,与市场经济发展相匹配的法制、制度和文化体系还不完善,市场经济秩序还有待规范。加之我国企业的现代治理能力不足,营生了较多的社会成本问题,累积了一定的社会风险因素。

我国企业社会成本问题主要表现在:第一,企业过度用工现象多见,劳动者合法权益得不到充分保障。2012年联合国劳动组织统计显示,中国员工月平均工资为656美元,不到全球平均水平一半。①王进雨:《联合国劳工组织:中国员工月平均工资不到世界一半》,《法制晚报》2012年4月3日。官方人士指出,我国30多个行业,2亿劳动者在不同程度上遭受着职业病危害。每年因职业病、工伤事故产生的直接和间接经济损失达3000亿元。②谢伦丁:《卫生部在湘座谈职业病防治 陈竺称2亿人受不同程度危害》,新华网,2010年11月9日。第二,企业对消费者、企业控制者对中小投资者的权益侵害事件多发。近年来央视315晚会曝光了苹果手机、大众汽车、尼康等一批知名品牌不同程度的假冒伪劣行为。据统计,2009—2013年,全国工商系统共处理消费者咨询2467.5万件,申诉案件386万件,为消费者挽回经济损失48.2亿元。③张晓松:《工商系统5年为消费者挽回经济损失近50亿元》,新华网,2013年3月14日。2006年至2012年,证监会正式处理仅虚假陈述案件就有122起,据不完全统计,其中46家上市公司涉及索赔金额约3.84亿元人民币。④肖钢:《积极探索监管执法的行政和解新模式》,《行政管理改革》2014年第1期。第三,工业企业排污,制造城市“雾霾”,破坏水质,严重侵害了国民的环境福利权。中国每年因空气污染造成的经济损失,基于疾病成本估算相当于GDP的1.2%,基于支付意愿估算则高达3.8%。⑤张庆丰、罗伯特·克鲁克斯:《迈向环境可持续的未来——中华人民共和国国家环境分析》,北京:中国财经出版社,2012年。城市污染还造成了大量的职业缺勤现象。

企业社会成本问题作为一种系统性经济痼疾,映射出我国在发展理念、制度结构与治理方式上的某些误区或缺陷。其一,重增长轻生态、重收入轻福利。在GDP至上背景下,我国取得了市场化与工业化的显著成就,经济总量升至世界第二,但付出了巨大的生态成本与民生代价。其二,始终没有跳出“一管就死,一放就乱”的制度怪圈。中国通过市场化实现经济起飞,也遭遇贫富悬殊、生态恶化等现实困境。一方面竞争性领域市场化不足,另一方面在公共福利权上缺乏法律保护。比如,地方不计成本招商引资,加剧生态恶化趋势;地方政府以不便干预市场行为为由,漠视企业“过度用工”。其三,激励过度而惩戒不力。相比法治成熟国家,我国经济制度的惩戒效能有所欠缺,体现在惩戒性条款、惩戒强度、操作性、执行力等各层面。如针对职业病侵害我国惩戒性立法凸显空白。其四,企业非理性行为多见。相比制度不良诱致的企业违法违规,企业家情绪化以及企业治理、管理不善引发的企业社会成本问题更易被忽视,防治不当会引发更大损失。2010年大连新港输油管爆炸、2011年安庆化工厂爆炸等安全事故,直接成因都是操作不当,在根源上则与企业安全管理制度的漏洞有关。其五,社会成本防治与补偿乏力,造成更大的福利损失。由于损害防治资金不足,社会成本得不到有效管控而不断蔓延。卫生部数据显示,我国37.8%的职业病患者未获任何赔偿,即使获赔也多属于一次性偿付,78%的人表示难以维系后续医疗和生活,索赔程序复杂、时间漫长,超50%的患者仅走完工伤认定程序就耗时数月。⑥刘文晖:《我国2亿人遭职业病危害,调查称近4成患者未获赔》,《检察日报》2011年3月2日。

在加快转变经济发展方式,全面建成小康社会的战略背景下,企业社会成本问题严重制约着我国国民福利水平的提升。为此,要从经济制度优化与企业素质提升两个方面协同努力,构建企业社会成本问题的综合管控与多元治理机制。

第一,树立“公众福利为本”的民生政绩观,切实转变政府职能、规范政府行为,倡立“不缺位、不错位”的新型监管方式。在各级政府政绩考核体系中,创设与应用民生保障与改善类的考核指标,激励与规范官员与企业行为,引导经济发展方式转变,是管控社会成本问题的有效途径。既要坚持市场化,又要推动政府监管创新。发挥市场“看不见的手”作用,激励企业合法经营、有效经营,为社会创造更多财富。摒弃市场万能论,强化政府在生态环境等公共资源上的公众利益代理者与保护者的角色,增强政府在生态环保、医疗卫生、劳资关系等领域的监管与规制力度。

第二,坚持效率与公平并重,建设法治市场,建设相机抉择型社会成本问题治理体系。重塑“激励与惩戒均衡”制度文化,增补法律法规惩戒性内容,提升市场违规的惩戒几率与强度,适度推进“惩戒性赔偿”。提高政府公信力、行政效率及监管成效,推进社会信用体系和市场法规建设。健全资本、劳动力等要素市场,培育“环境权利”市场。摒弃“市场包治”、“政府包办”理念,针对各类社会成本问题及其危害,采用相机抉择型的管控方式,设计多元化的政策工具包。如政府在总量控制与标准管制前提下,推行各类排污权交易,管控工业企业污染;倡导法治市场理念,强化企业用工与商业行为监管。解决企业社会成本问题,不能不计成本,还要注意评估新政策可能的负面效应。

第三,构筑针对企业非理性有害行为的综合预防与干预体系。完善现代企业制度,增强市场忧患和危机意识,规范公司治理结构和内控体系,形成对决策者的有效制衡。敦促企业形成“风险控制、事故预警、紧急中止和损害遏制”的应急处理机制,及时中止社会有害行为,遏制社会危害蔓延。政府制定经济发展规划,要考虑企业有害行为发生的可能并做预防,比如,探寻“无公害或少公害”投资布局;主导形成“企业重大突发事故”风险预警和应急处理体系。倡导爱国守法和敬业守信,形成扶正祛恶、惩恶扬善的社会风气,构建社会舆论与大众监督体系,监控企业市场活动,促进企业有害行为的自检自纠。

第四,政府主导,引导社会力量,设立各种损害救治基金,做好企业社会成本的防治与补偿。构建企业污染防治和成本补偿机制,如政府主导,吸引社会资金,建立区域生态受损防治基金,用于环境事故突发后的生态损害防治。构建劳工侵害应急治疗基金,保证贫困劳动者及时获得治疗资金,修复身心损害。完善职业病监管机构,设立职业病防治基金,保证遭受职业病侵害的劳动者在获得企业赔偿前,有足够资金及时接受职业病治疗。倡建针对贫困劳动者的慈善基金机构,缓解劳动力受损后防治资金不足的局面。政府联合社会力量,建立消费者权益受侵案例的警示信息发布制度,构建消费品市场声誉机制。