梨树断陷营城组层序地层格架与沉积相特征①

蔡来星 操应长 卢双舫 杨春宇 周 磊

(1.东北石油大学地球科学学院 黑龙江大庆 163318;2.中国石油大学(华东) 山东青岛 266580;3.大庆油田有限责任公司第六采油厂 黑龙江大庆 163712)

0 引言

层序地层学是在20世纪70年代地震地层学的基础之上所发展起来的,并在20世纪90年代进入了理论研究和生产应用的全面发展时期,先后出现了以Vail等为代表的经典层序地层学派、以Galloway等为代表的成因层序地层学派、以Cross等为代表的高分辨率层序地层学派[1]。国内众多学者成功将经典海相层序地层学理论应用到中国陆相断陷湖盆,并取得了大量的科研成果,但在梨树断陷营城组沉积时期,层序地层单元的划分仍存在很大争议:长春地院(1993)、华东石油局(2000)认为研究区营城组整体为一个三级层序;中国地质大学(武汉)(2008)、中国地质大学(北京)(2009)通过研究后,认为梨树断陷营城组为一个二级层序,可以划分为两个三级层序;胡明亮(2010)则认为营城组内部可以划分出四个三级层序[4]。正是由于层序地层格架划分方案的混乱性,严重制约了该区物源体系的归属、沉积相类型的厘定以及有效砂体的展布等诸多工作的开展,从而导致了梨树断陷总体探明程度尚不足10%,严重阻碍了油气勘探、开发等工作的开展。

梨树断陷营城组地层具有天然的生、储、盖层组合成藏条件,是中石化东北油气分公司油气勘探、开发的重点层位之一[5],但其沉积相类型也存在认识混乱的现象[6~8]:王国寿(2001)研究后指出该区主要发育三角洲沉积体系、水下扇—扇三角洲沉积体系及湖泊沉积体系;唐黎明(2002)认为辫状河三角洲和湖底扇沉积是该区的主体沉积相类型;李涛等(2009)认为梨树断陷营城组沉积时期主要存在扇三角洲和湖泊相。现阶段对梨树断陷营城组沉积相类型和砂体展布特征的匮乏认知,直接制约了中石化东北油气分公司下一步的勘探部署工作。

针对该工区所存在的层序格架划分混乱,沉积相类型模糊不清、砂体展布特征认知匮乏等诸多问题,本文采用“Vail层序地层学理论为指导,地震不整合面识别为中心,测、录井方法相验证”的层序界面识别思路,遵循等时性原则和最大间断原则,清晰地构建了该地区的层序地层格架;在此基础之上,依据“以点连线、以线带面、优势定相”的沉积相分析思路,通过总结砂岩韵律特征、粒度特征、结构和沉积构造特征等沉积相标志,辅以测井相约束、地震属性分析,准确地厘定了研究区沉积相类型及特征,最终有机地将层序地层格架和沉积砂体展布特征结合起来,对后续储层特征的总结、有利砂体的预测、低渗储层的改造等科研、生产工作奠定了基础,具有重要的理论和实践指导意义。

1 区域地质概况

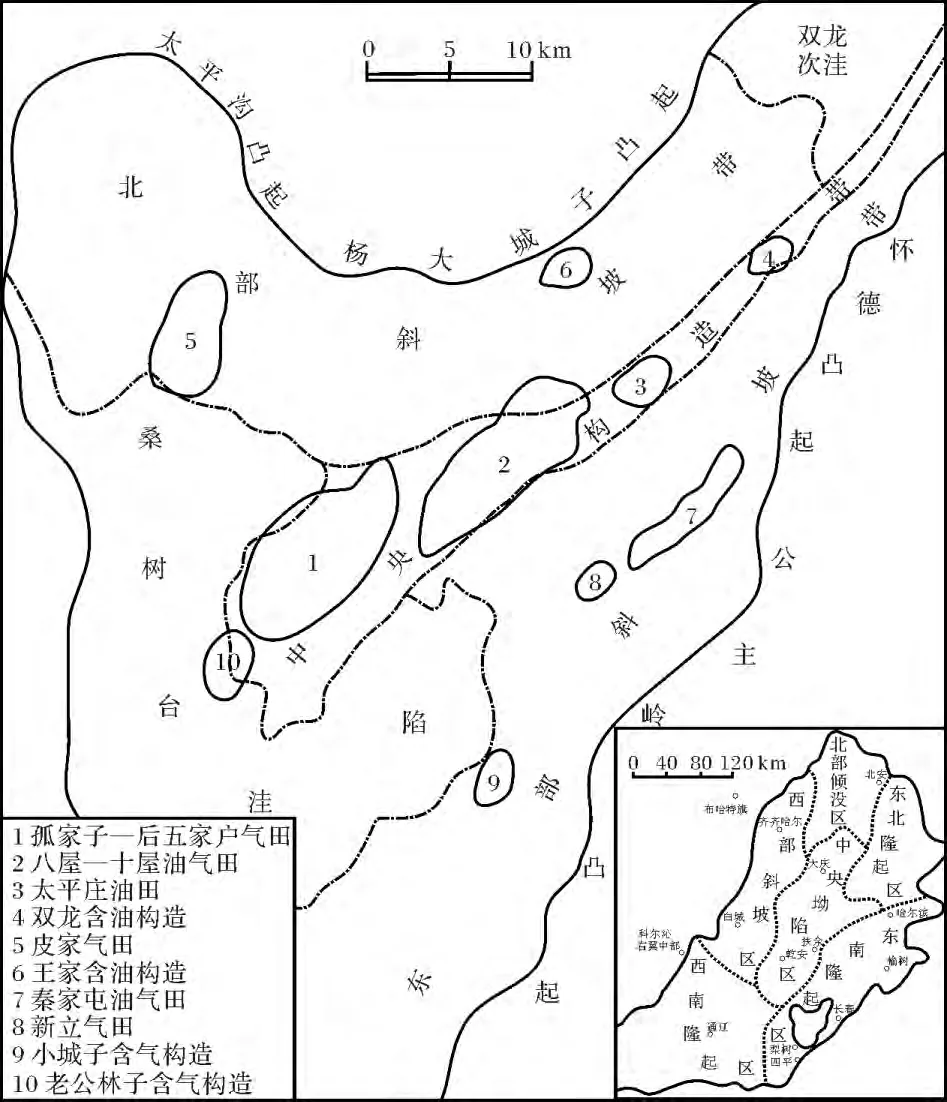

梨树断陷地理位置处于长春—四平一线以西,为松辽盆地东南隆起区东南缘的一个断坳叠置型复合盆地,面积约1 700 km2。自晚侏罗世以来,梨树断陷经历了初始裂陷期(火石岭期)、强烈断陷期(沙河子—营城期)、断拗转化期(登娄库期)、坳陷期(泉头—嫩江期)和构造反转期(明水末期)共5期构造活动,并形成了两期断裂系统[9,10]。研究区共划分了北部斜坡区、东部斜坡区、中央背斜构造带、桑树台洼陷和双龙次凹等五个二级构造带和由下至上的YC1、YC2、YC3、YC4四段沉积地层,至今发现了皮家、孤家子—后五家户、新立等气田,太平庄、七棵树油田和双龙、王家、小城子等数个含油气构造[5~7](图 1)。

图1 梨树断陷地理位置图及构造分区图Fig.1 Location and tectonics of Lishu fault depression

2 层序地层格架建立

2.1 层序界面的识别方法

主要应用地震资料、测井资料、录井资料及钻井岩芯资料,通过地震反射特征分析、小波变换法、声波时差曲线和电阻率曲线交汇图法、相序叠置特征分析等多种方法对层序界面进行识别、划分,研究后认为梨树断陷营城组顶界面T4、底界面T41为二级层序界面,其内部的 SB1(T41)、SB2、SB3、SB4为三级层序界面。

(1)地震资料识别层序界面

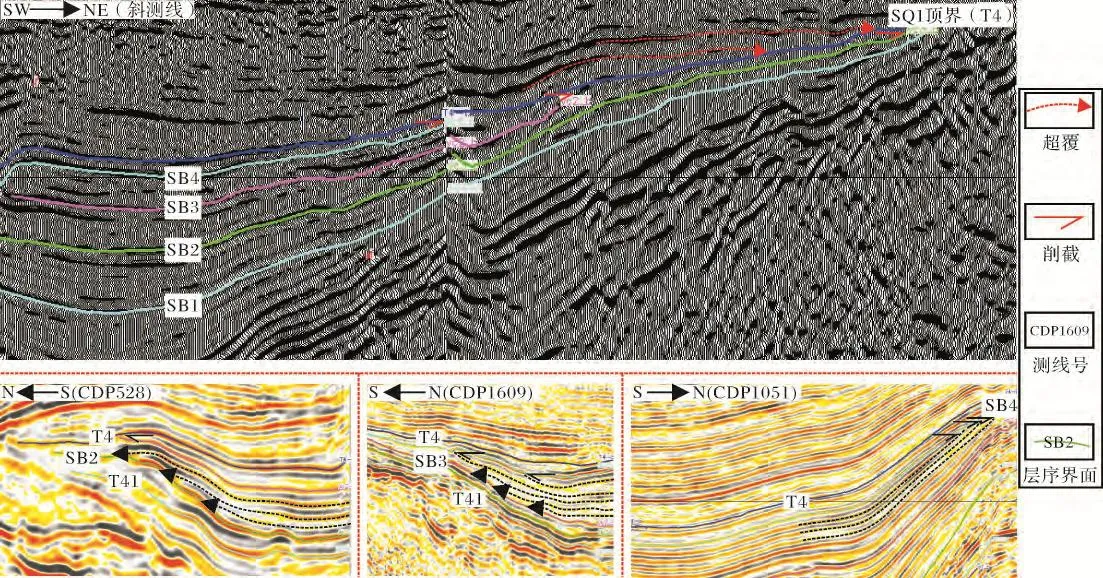

层序界面对应于沉积地层中的不整合面或与之相对应的整合面,因此,通过识别特殊的地震反射特征和结构来确定不整合面的存在并厘定其层序级别,是识别和划分层序的关键[1]。梨树断陷营城组顶界面T4、底界面T41为在整个湖盆范围内展布的构造不整合面[3],其中,T4削蚀营城组所有地层,而T41的不整合面积也占据整个盆地面积的60.6%。地震反射特征显示为,T4界面处发育截超不整合结构(图2),在T41界面处发育截平不整合结构。另外,盆地沉积中心在T41上下具有明显的差别:T41以下,盆地沉积中心紧靠西部桑树台断裂;T41以上,盆地沉积中心逐渐向东北方向迁移。综合以上特征,将T4和T41定义为二级层序界面。

在此二级层序内部,SB2界面为一个不整合面,其界面上下的反射终止关系显示为平超、截超不整合结构(图2),不整合面积占盆地面积的55.1%;SB3界面在盆地北部边缘位置同样显示为平超不整合结构(图2),在盆地内部可见河流下切谷的存在,不整合面积与整个盆地面积的比值为50.2%;SB4界面处则可见截平不整合结构(图2),在盆地边缘地层遭受剥蚀的情况下,其不整合面积的展布范围仍然占整个盆地面积的43.5%;据此,可将SB2、SB3、SB4定义为三级层序界面。

(2)测井资料识别层序界面

测井数据以其信息量大、分辨率高、连续性好成为地层层序划分中应用最为广泛的资料。在梨树断陷营城组层序地层界面的识别、划分过程中,将传统的测井曲线层序分析方法与测井曲线特殊处理层序识别方法及测井曲线小波变换相结合,使之相互约束、验证,有效的提高了层序划分的精度和准确性。

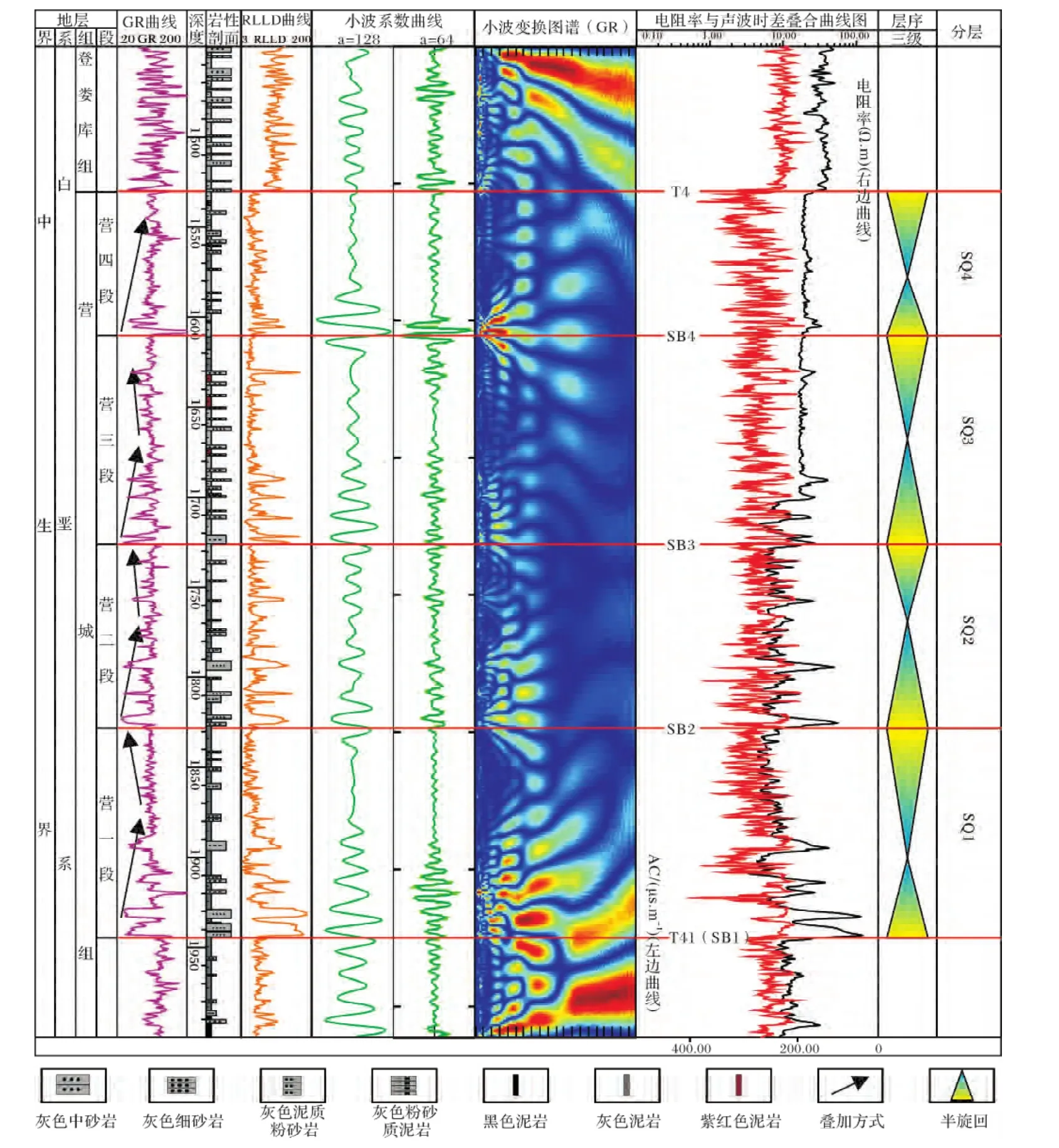

①测井曲线常规分析识别层序界面

层序界面处,测井曲线的形态及其组合关系多发生突变,研究区内尤以GR曲线反映最为明显。根据营城组沉积时期GR曲线叠加样式的规律性变化可以识别出T4、T41、SB2、SB3和SB4共五个层序界面,层序界面多处于正旋回GR曲线值的最低点,或者反旋回GR曲线的顶部(图3)。

图2 梨树断陷营城组层序界面地震反射特征图版Fig.2 Seismic characteristics of sequence boundary of Yingcheng Formation in Lishu fault depression

②小波变换法识别层序界面

由傅里叶变换所发展而来的小波变换是一种新的数学分析方法,其基本思想是用一簇函数去表示或者逼近某一信号[11]。基于 Matlab软件 continues wavelet平台的小波变换,通过对测井曲线这种深度域信号进行高质量的时频分析,识别出测井曲线中不同频率的曲线旋回,进而划分不同周期的沉积旋回,对应不同级别的层序单元[12]。

根据前人研究经验[13]及对研究区内多种测井曲线小波变换后的图像进行对比分析,选取效果显著的GR曲线db5小波来识别层序界面。以SW8井小波变换的趋势为例,可见五个较明显的地层界面(图3),指示了营城组存在着四个明显的地层沉积旋回,这一结果与地震反射特征所识别的层序界面是一致的,说明在研究区目的层段内,应用小波变换识别层序界面的方法是简便可行的。

③声波时差曲线和电阻率曲线交汇图识别层序地层界面

国内外众多学者将声波时差曲线和电阻率曲线的叠加幅度差定义为△logR,认为在层序界面处的△logR常常变为零或明显变小,但油气层、火山岩、蒸发岩等其他地质现象也可引起这两条曲线的幅度差变小,此时,需要结合其他测井曲线进行综合分析[1]。如图3所示,在梨树断陷营城组沉积时期,五个层序界面处的△logR突然变小或为零,且T4、T41界面上下的测井曲线组合形式存在明显差异性和突变性。

(3)钻井岩芯识别层序界面

梨树断陷内钻遇营城组地层的取心井约有70口,岩芯长度将近2 000 m,丰富的岩芯资料为层序界面的识别提供了有力的帮助。层序界面处,多可见具有风化壳、根土层及杂色泥岩层等特殊地质特征的钻井岩芯,其形成是因为伴随不整合的存在多发育古风化暴露面。如SW1井1 493.0 m处所发育的杂色泥岩,代表了沉积环境由还原环境向氧化环境的变化,最终可能形成了古风化暴露面,可作为SB4界面存在的证据之一。

(4)层序持续年龄划分层序级别

Vail et al.(1977,1991)建议将三级层序的持续时限划定为 0.5~5 Ma[2,3]。梨树断陷营城组底界面T41发育时间为距今130 Ma,营城组顶界面T4发育时间为距今110 Ma[4],因此认为营城组内部发育4个三级层序,也更为合理、可信。

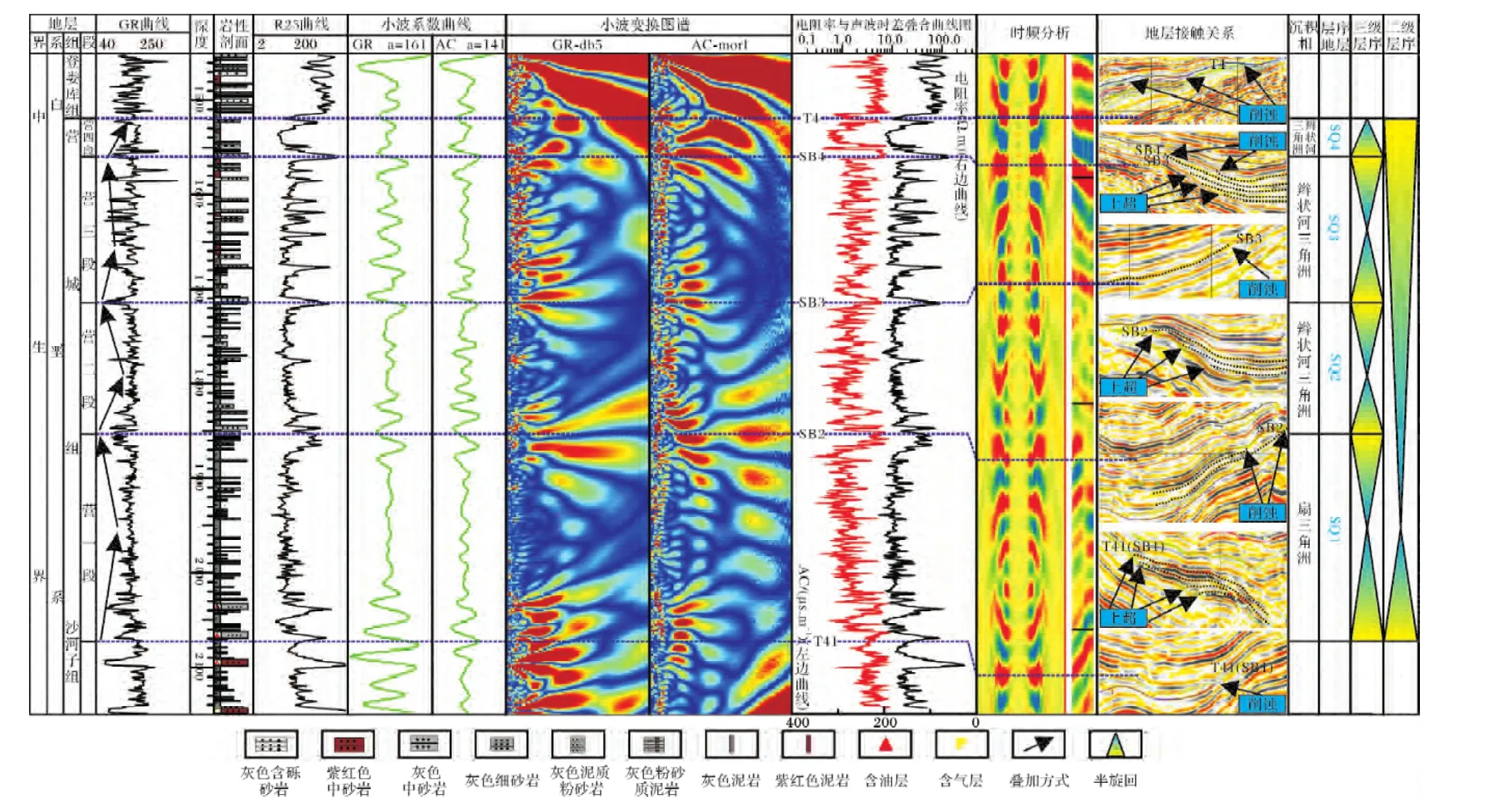

2.2 层序地层单元特征

通过多种资料、多种方法识别层序界面之后,对梨树断陷营城组进行了层序地层单元的划分,认为营城组内部的SQ1、SQ2、SQ3、SQ4为四个三级层序,分别对应 YC1、YC2、YC3、YC4四段沉积地层,且底部的SQ1~SQ3均发育湖侵体系域和湖退体系域,缺少高位相对稳定阶段,顶部SQ4时期被严重剥蚀,仅残留湖侵域沉积。

图3 梨树断陷营城组层序界面测井响应特征图(SW8井)Fig.3 Logging characteristics of sequence boundary of Yingcheng Formation in Lishu fault depression(Well SW8)

(1)SQ1层序发育特征

SQ1的底界(T41)为区域性二级层序界面,在盆地东部和北部边缘具有截超不整合结构,且在盆地内部可见河流下切存在。T41界面之下常见一组弱反射地震轴,其上则是明显的强反射特征;小波变换图谱上表现为明显的能量突变面;另外,T41在电阻率与声波时差叠合曲线上响应特征明显,△logR明显减小。

SQ1沉积时期,在盆地西部发育半深湖—深湖,可容空间大。层序发育早期,湖盆水进,准层序组垂向上表现为湖侵域的退积叠加样式,砂体厚度向上逐渐变薄;层序发育晚期,准层序组为湖盆水退时期形成的进积式反旋回,砂体厚度由下向上逐渐加厚(图4)。

(2)SQ2层序发育特征

SB2为三级层序界面,在盆地边缘处具有截超、平超不整合结构;在小波变换图谱上,SB2界面表现为明显沉积旋回分界线;在电阻率与声波时差叠合曲线图上,SB2处响应特征明显。SQ2同样具有T-R层序特征,上部湖退域时期的进积式准层序组建造在下部湖侵域时期形成的退积式准层序组之上(图4)。

(3)SQ3层序发育特征

SB3界面处,截超、平超不整合结构清晰且测井响应特征明显,为一个典型的三级层序界面。SQ3发育早期,砂体厚度向上减薄,沉积地层单元为湖侵域的退积式叠加,向上显示为正旋回;层序发育晚期,准层序组为湖退域的进积式叠加(图4)。

图4 梨树断陷营城组层序地层单元特征图(以SW10井为例)Fig.4 Characteristics of sequence stratigraphy of Yingcheng Formation in Lishu fault depression(example of Well SW10)

(4)SQ4层序发育特征

SQ4的顶、底界面具有明显的截平、截超不整合结构;在小波变换和测井曲线叠加图上,沉积旋回分界面清晰。该时期全区发育滨浅湖,可容空间渐变为最小,沉积地层单元仅可见一个正旋回的湖侵体系域,对应向上的退积式GR曲线(图4)。

3 沉积相特征

梨树断陷营城组沉积时期,发育扇三角洲、辫状河三角洲、滨浅湖及半深湖—深湖沉积相[10],本文着重通过扇三角洲和辫状河三角洲两种沉积相,以阐述层序地层格架与沉积体系的空间配置关系。

3.1 扇三角洲沉积特征

(1)扇三角洲平原

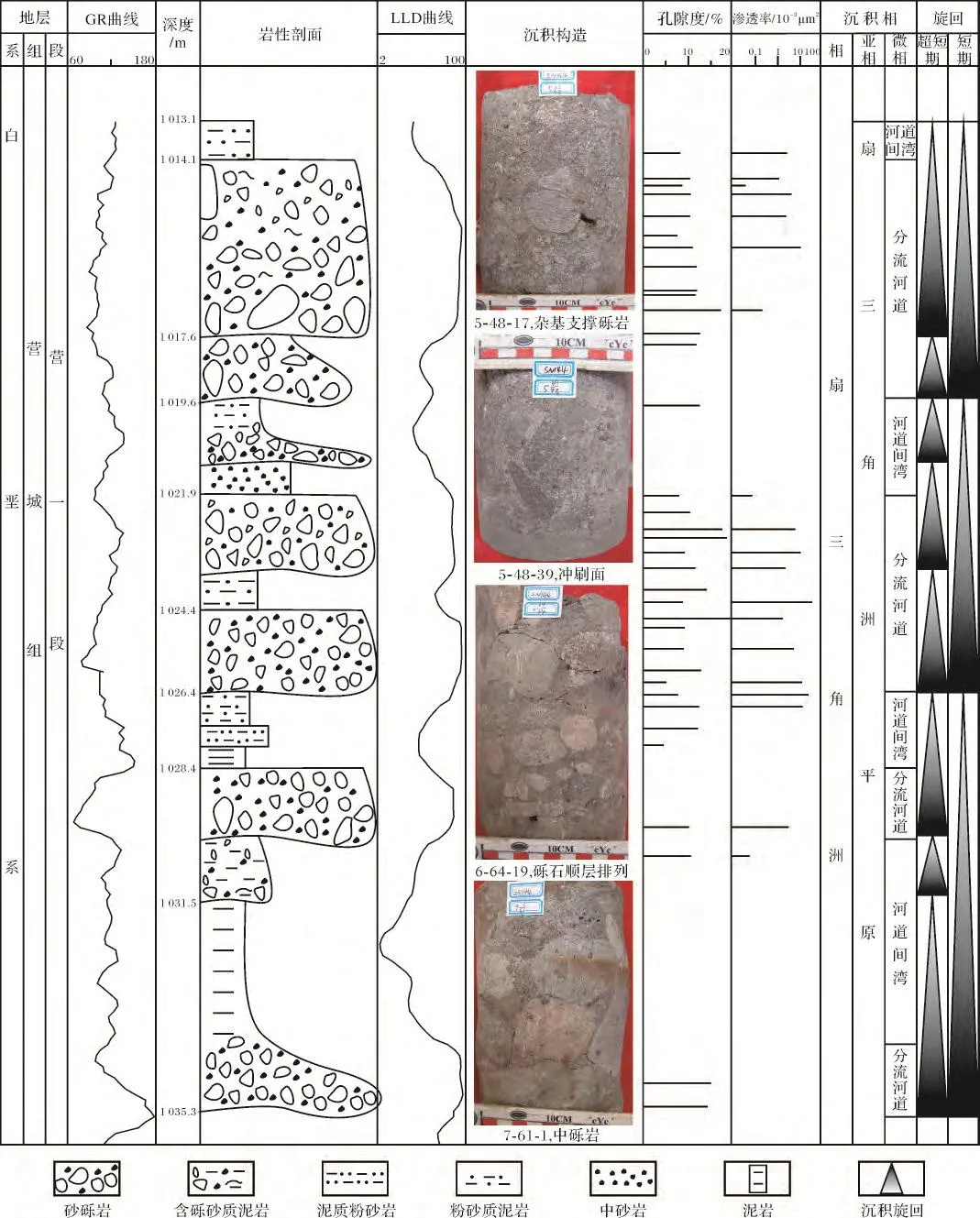

扇三角洲平原亚相作为扇三角洲的水上部分(冲积扇),是阵发性洪水卸载条件下的粗粒碎屑沉积,主要发育泥石流、水上分流河道和分流河道间湾3种沉积微相,为扇三角洲粒度最粗的亚相(图5)。

①泥石流沉积微相具有典型的重力流沉积特征,岩石类型为成分复杂的砾岩,单层厚度约大且发育块状层理,多杂基支撑结构,分选极差,磨圆为次棱角—次圆状。

②分流河道微相主要由灰色细砾岩、含砾砂岩及粗砂岩组成,岩石分选较差,成分成熟度较低;垂向韵律由多个厚度不等的正粒序组成,砂岩内发育交错层理、韵律底部常见砾岩顺层排列及底冲刷构造;测井曲线多呈箱型、钟形及箱型—钟形组合的特征;地震属性平面上以弱振幅、高频率为特征,剖面上连续性低,反映了高能量的沉积环境。

③分流河道间湾主要发育泥质沉积,常与上下部的粗粒沉积呈突变接触关系。泥岩颜色多为褐色、棕红色及杂色,发育植根、植茎形成的碳屑而少见沉积构造;GR曲线显示为高值齿化直线状特征。

(2)扇三角洲前缘

①水下分流河道作为扇三角洲前缘的主体沉积部分,是水上分流河道的延伸,多呈正粒序特征,沉积物主要以细砾岩、含砾砂岩、中—粗砂岩为主。砾石分选、磨圆较差,成分成熟度较低,多泥质杂基支撑,可见韵律层理、滑塌变形及底冲刷构造,测井曲线多呈箱形、钟形;砂岩类型主要有岩屑质长石砂岩、长石质岩屑砂岩、长石砂岩和少量的岩屑砂岩,成熟度较好且多为颗粒支撑结构,沉积构造常见平行层理、槽状交错层理及底冲刷构造等,粒度概率累积曲线可见一段式、两段式和三段式,其中,一段式又可分为直线一段式和宽缓上供式,反映了重力流和牵引流并存的水动力环境;测井曲线同样呈(齿化)箱型、钟形等;地震相平面上以中弱振幅、中高频率为特征,剖面上表现为中、低连续性,反映沉积环境能量级别较高。

图5 SN144井单井沉积学分析图Fig.5 Analysis of sedimentary characteristics in Well SN144

②河口坝沉积微相在较强水动力条件下,仅在研究区内局部位置出现,其沉积物多为灰色、灰白色细砂岩、粉砂岩,砂质纯净、磨圆度较高;粒序特征多显示为反粒序及复合粒序;粒度概率累积曲线主要为斜率较高的两段式;常见纱纹交错层理、生物扰动及生物钻孔等;测井曲线一般呈漏斗形或指形。

③水下分流间湾为水下分流河道间相对低洼的湖湾区,沉积物以深灰色泥质为主,可见粉砂质泥岩夹薄层粉砂岩;垂向上位于水下分流河道之间,与粗粒河道沉积多呈突变接触,可见碳屑且少见沉积构造;测井曲线较平直或微齿化;地震属性表现为中强振幅、中低频率、同相轴连续性较好,反映低能沉积环境。由于水下分流河道频繁迁移,使得河道间湾泥岩经常遭受冲刷、侵蚀,厚度变薄。

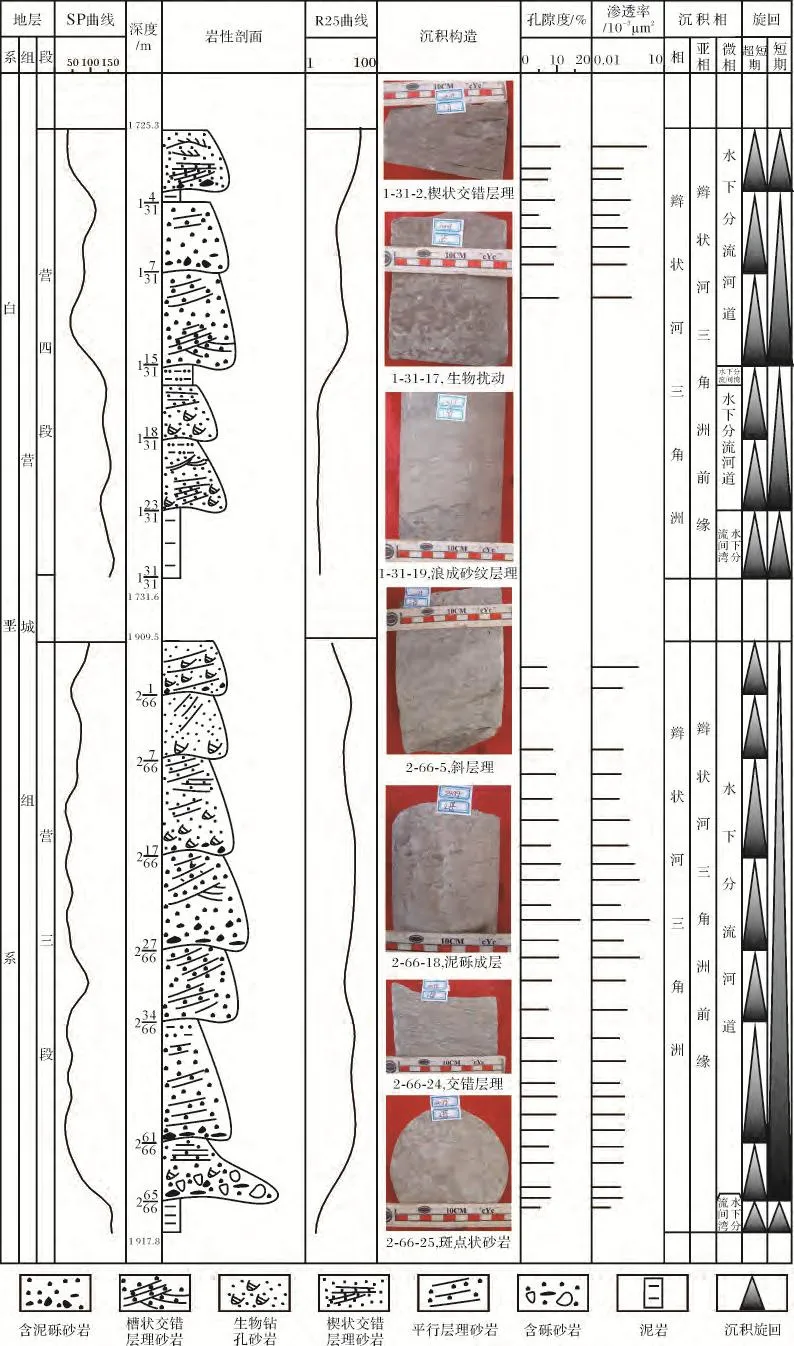

3.2 辫状河三角洲沉积特征

(1)辫状河三角洲平原

辫状河三角洲平原以冲积平原和辫状分流河道为主,并以分流河道沉积最具代表性。岩性较粗,主要为细砾岩、含砾粗砂岩、中细砂岩,可见粉砂岩及紫红色、杂色泥岩;砾岩分选中等,磨圆呈次棱角—次圆状,砂岩粒度概率累积曲线表现为两段式和多段式;沉积构造常见有强水动力条件下的板状、槽状交错层理、块状层理及冲刷面等;测井曲线主要为大幅度的箱形或钟形,也可见齿形或指形,泥岩段则显示为平直段。

(2)辫状河三角洲前缘

前缘亚相是辫状河三角洲沉积的主体,其展布范围广,岩性多为含砾砂岩、砂岩及泥岩等。研究区内存在有水下分流河道、河口坝、席状砂以及分流河道间等沉积微相。

①水下分流河道的岩石类型以中—粗砂岩为主,可见含泥砾砂岩等,表现为正粒序特征;沉积构造常见平行层理、板状交错层理、楔状交错层理、底冲刷构造及滑塌变形等,韵律底部可见泥砾顺层排列;测井曲线通常表现为(齿化)箱形、钟形或两者的组合(图6);地震属性表现为中(弱)振、中(高)频、中低连,反映较高能量的沉积环境。

②河口坝砂体岩性多为细砂岩、粉砂岩,由下至上呈反粒序或复合粒序;砂岩分选较好、砂质纯净,成熟度较高,粒度概率累积曲线以高斜两段式常见;沉积构造常见平行层理、沙纹交错层理及丰富的生物钻孔及生物扰动构造;测井曲线以(齿化)指状或漏斗形为主。辫状河三角洲水动力条件较扇三角洲弱,故河口坝砂体也较扇三角洲相发育。

③席状砂呈连片薄层分布在前缘亚相中,岩性多为灰色、灰白色粉、细砂岩及泥质粉砂岩;GR曲线常表现为(齿化)指形、尖峰形等;沉积构造可见平行纹层、沙纹交错层理及生物钻孔等。

④水下分流间湾沉积多为深灰色、灰绿色及紫红色泥岩,反映了河道间相对低洼区较弱的水动力条件及水体反复升降的变化;沉积构造常见生物扰动及生物钻孔,GR测井曲线显示为低平直线(图6)。

3.3 湖泊相特征

湖泊沉积单元在梨树断陷营城组时期广泛存在,半深湖—深湖亚相紧靠西部桑树台断裂发育,滨浅湖亚相集中在北部斜坡带和东部斜坡带位置。其中,半深湖—深湖亚相单元,主要发育在营城组下部SQ1、SQ2沉积时期,而滨浅湖亚相在上部SQ3、SQ4时期范围明显扩大。由地震属性分析入手,湖泊相地层集中在平面上表现为中弱振幅、剖面上表现为中、高连续性,主要的微相类型有静水泥质沉积和紧靠陡坡断层的近岸水下扇。泥岩质纯、层厚,主要为黑色、深灰色,测井曲线特征表现为低幅(齿化)平直曲线,粒序特征不明显,沉积构造少见。

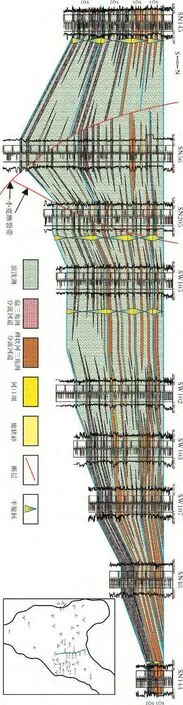

4 地层格架下的沉积相展布特征

层序地层格架影响着湖盆内沉积相特征及准层序组叠加样式等诸多方面[1、14],本文根据地震剖面详细解释,并结合10口井的单井层序和沉积相分析,建立梨树断陷营城组等时层序地层格架(图7),对营城组各三级层序内的沉积体系进行解剖。①梨树断陷营城组地层整体表现为西断东超的特征;②研究区存在三大物源,分别来自于东部斜坡(怀德凸起和公主岭凸起)、北部斜坡(杨大城子凸起)和西北斜坡,显示多源并存、混源沉积的特征[10,15];③受构造单元和物源控制,整个盆地发育两大连片砂体:东部砂体和北部砂体,其中,东部砂体由东部物源沉积,北部砂体由西北物源和北部物源混合沉积而成。

(1)SQ1沉积时期

SQ1沉积时期,湖盆坡陡水深、可容空间大,处于饥饿状态,加之物源供应充足,研究区整体发育扇三角洲沉积相,并以扇三角洲水下分流河道沉积微相为主体。由近东西向的过L2-SN154井剖面(图7)可以看出,SQ1具有两分T-R结构的特征,湖退体系域叠加在湖侵体系域之上。SQ1早期,湖盆水进,扇三角洲砂体退积,垂向呈现出正粒序特征;SQ1晚期,湖盆水退,扇三角洲砂体进积,单砂体数量变多,厚度增大,由下至上显示反粒序特征。平面上,东部物源和北部物源所提供的陆源碎屑物质在湖盆中心(SW3—SW6井)发生汇聚,形成连片发育的砂体。

(2)SQ2沉积时期

该沉积时期,湖盆可容空间略有减小,但东部斜坡地形高差仍然较大,继承发育扇三角洲沉积相;北部地形渐变平缓,沉积相演变为辫状河三角洲沉积。垂向上,晚期湖盆水退所形成的进积准层序组建造在早期湖盆水进时形成的退积准层序组之上;平面上,北部物源和西北物源所沉积的辫状河三角洲前缘砂体与东部物源所沉积的扇三角洲前缘砂体在SN64井处显示混源沉积的特征,由湖盆边缘向湖盆中心,砂体数量减少且厚度变薄,在SW3—SN64井之间出现连片发育的河口坝和薄层席状砂。

图6 SN139井单井沉积学分析图Fig.6 Analysis of sedimentary characteristics in Well SN139

(3)SQ3沉积时期

SQ3沉积时期湖盆继续抬升,造成“坡缓水浅”的湖盆结构,在可容空间持续减小和沉积物供给速率持续减弱的条件下,东部物源、西部物源和西北物源在全区形成连片的辫状河三角洲前缘亚相沉积。SQ3层序结构具有继承性的特征,沉积厚度较大的湖退域建造在沉积厚度较小的湖侵域之上,但在东部边缘SW8—SN154井处地层遭受剥蚀,仅残留沉积早期的辫状河三角洲前缘亚相砂体。

(4)SQ4沉积时期

由于湖盆不断抬升和持续接受沉积,SQ4发育时期湖盆可容空间非常小,此时,全区发育连片的辫状河三角洲沉积。由于后期地层遭受大范围剥蚀,SQ4仅发育厚度较薄、砂体退积的湖侵体系域,岩性剖面由下至上显示正韵律特征。

图7 梨树断陷营城组层序地层格架充填模式图(东西向剖面)Fig.7 Filling model of the sequence stratigraphy framework of Yingcheng Formation in Lishu fault depression(from west to east)

5 结论与认识

通过对梨树断陷营城组的层序地层和沉积相特征进行分析,本文得出以下结论:

(1)利用地震资料、测井资料、录井资料及钻井岩芯资料,划分不同级别的层序,认为梨树断陷营城组为一个二级层序,其内部可划分成四个三级层序,由下之上为 SQ1、SQ2、SQ3、SQ4,分别对应 YC1、YC2、YC3和YC4段地层。其中,SQ1、SQ2和 SQ3均发育湖侵域和湖退域,层序晚期的湖退域地层建造在层序早期的湖侵域沉积地层之上;顶部SQ4仅残留湖侵域沉积。

(2)营城组沉积时期,主要沉积相类型包括湖泊相、扇三角洲相和辫状河三角洲相等,沉积特征突出表现为“混源沉积、连片发育”。其中,扇三角洲和辫状河三角洲沉积相均以前缘亚相中的水下分流河道为主力储层砂体,另外,可见河口坝、席状砂、水下分流间湾等多种沉积微相。

(3)SQ1时期,全区发育扇三角洲相,并以扇三角洲前缘亚相为主体;SQ2为过渡时期,工区东部继承发育扇三角洲相,北部沉积相渐变为辫状河三角洲,两种沉积相在湖盆中心汇聚成片;SQ3、SQ4时期,全区发育辫状河三角洲沉积相,但东部地层遭受剥蚀严重。

References)

1 操应长.断陷湖盆层序地层学[M].北京:地质出版社,2005[Cao Yingchang.Sequence Stratigraphy in Faulted Lake Basin[M].Beijing:Geological Publishing House,2005]

2 纪友亮.层序地层学[M].上海:同济大学出版社,2005[Ji Youliang.Sequence Stratigraphy[M].Shanghai:Tongji University Press,2005]

3 朱筱敏.层序地层学[M].东营:中国石油大学出版社,2000[Zhu Xiaomin.Sequence Stratigraphy[M].Dongying:China University of Petroleum Press,2000]

4 胡明亮.松辽盆地十屋油田营城组沉积微相研究和有利储集相带预测[D].长春:吉林大学,2010[Hu Mingliang.The study on sedimentary microfacies and prediction of favorable reservoir zones of Yingcheng Formation in Shiwu oilfield of Songliao Basin[D].Changchun:Jilin University,2010]

5 张玉明.松辽盆地南部十屋断陷北部深层油气成藏条件[J].石油天然气学报,2006,26(3):53-56[Zhang Yuming.Conditions of hydrocarbon accumulation of deep reservoirs in the north of Shiwu fault depression in the south of Songliao Basin[J].Journal of Oil and Gas Technology,2006,26(3):53-56]

6 唐黎明.松辽盆地十屋断陷沉积特征与油气前景[J].吉林大学学报:地球科学版,2002,32(4):345-348[Tang Liming.The sedimentary characteristics and hydrocarbon potential of Shiwu Fault Basin in Songliao Basin[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2002,32(4):345-348]

7 王果寿.松辽盆地十屋—德惠地区沉积体系特征[J].石油天然气地质,2001,22(4):331-335[Wang Guoshou.Characteristics of sedimentary systems in Shiwu-Dehui region,Songliao Basin[J].Oil& Gas Geology,2001,22(4):331-335]

8 李涛,程超,熊辉,等.十屋断陷下白垩统营城组储层物性特征及评价[J].重庆科技学院学报:自然科学版,2009,11(3):5-7[Li Tao,Cheng Chao,Xiong Hui,et al.Reservoir physical properties and evaluation of Lower Cretaceous Yingcheng Formation in the Shiwu depression[J].Chongqing University of Science& Technology:Natural Science Edition,2009,11(3):5-7]

9 李群,刘殿军,韩晓东.松辽盆地南部梨树断陷地层划分与对比[J].大庆石油地质与开发,1996,15(4):7-12[Li Qun,Liu Dianjun,Han Xiaodong.Stratigrahic classification and correlation of Lishu faulted depression in southern Songliao Basin[J].Petroleum Geology &Oilfield Development in Daqing,1996,15(4):7-12]

10 周磊.梨树断陷十屋油田营城组物源体系、沉积特征及储层特征研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2010[Zhou Lei.The research on provenance systems and sedimentary characteristics of Yingcheng Formation in Shiwu oilfield of Lishu fault depression[D].Qingdao:China University of Petroleum,2010]

11 余继峰,李增学.测井数据小波变换及其地质意义[J].中国矿业大学学报,2003,32(3):336-339[Yu Jifeng,Li Zengxue.Wavelet transform of logging data and its geological significance[J].Journal of China University of Mining& Technology,2003,32(3):336-339]

12 李相博,郭彦如,刘化清,等.浅谈小波分析在鄂尔多斯盆地延长组层序地层划分中的应用[J].天然气地球科学,2006,17(6):779-782[Li Xiangbo,Guo Yanru,Liu Huaqing,et al.The application of wavelet analysis in sequence stratigraphic subdivision of the Yanchang Formation,Ordos Basin[J].Natural Gas Geoscience,2006,17(6):779-782]

13 李江涛,李增学,余继峰,等.基于测井数据小波变换的层序地层对比——以鲁西和济阳地区石炭、二叠系含煤地层为例[J].沉积学报,2005,23(4):639-645[Li Jiangtao,Li Zengxue,Yu Jifeng,et al.Stratigraphic sequence correlation based on wavelet transform of well-logging data:Taking the coal-bearing strata of Permo-carboniferous system in Luxi and Jiyang area as an example[J].Acta Sedimentologica Sinica,2005,23(4):639-645]

14 杨伟利,姜在兴,操应长,等.陆相断陷盆地可容空间转换特征[J].沉积学报,2009,27(2):299-305[Yang Weili,Jiang Zaixing,Cao Yingchang,et al.The accommodation transition in faulted lake basin[J].Acta Sedimentologica Sinica,2009,27(2):299-305]

15 操应长,周磊,张玉明,等.松辽盆地十屋断陷十屋地区营城组物源体系探讨[J].沉积学报,2011,29(6):1096-1104[Cao Yingchang,Zhou Lei,Zhang Yuming,et al.Discussion on provenance systems in Yingcheng Formation in Shiwu area of Shiwu fault depression,Songliao Basin[J].Acta Sedimentologica Sinica,2011,29(6):1096-1104]